第297回 ワッピングの通りの名前(前編)

シティの東隣の町、ワッピングを歩いているとステべドア通りにぶつかりました。ステべドアとはあまり聞きなれない言葉ですが、船荷の荷揚げや荷下しをする港湾労働者を指します。特に1805年にロンドン・ドックができる前のワッピングには大勢のステべドアが住んでいました。ステべドアは筏いかだのように船底の平らな小型の艀はしけを使い、テムズ川の中央部に停泊した大型貨物船と河岸にある倉庫の間で、船荷の運搬作業をしていました。

船荷を扱う港湾労働者が住んだ通り

船荷を扱う港湾労働者が住んだ通り

その作業の際、貨物船と艀や艀と河岸の倉庫の隙間を埋めるために使われたのが渡り板で、ステべドアは約10名ほどのチームで1枚の渡り板を共有します。その渡り板のことをGangwayとかGangboardといいます。わずか1枚の板にチーム全員の命を懸けるため、チームの結束力は非常に強く、荷役作業の労働量を測るにも「ギャング」という単位が使われました。ところが後になってギャングが悪党集団の意味に転じてしまうから驚きです。

渡り板はギャングボードと呼ばれた

渡り板はギャングボードと呼ばれた

さて、そのステべドア通りの近くにチャンドラー通りがあります。チャンドラーとはもともとろうそくを製造販売する商人の意味でした。大航海時代になると船乗りにとってろうそくは生活必需品でしたが、それだけでなく船乗りの生活に必要なせっけんや油、ペンキ、保存食などの雑貨品を販売する船乗り用雑貨商、シップ・チャンドラーに意味が転じました。つまり、この通りには船舶用雑貨商が住んでいたというわけです。

チャンドラーは船舶雑貨商のこと

チャンドラーは船舶雑貨商のこと

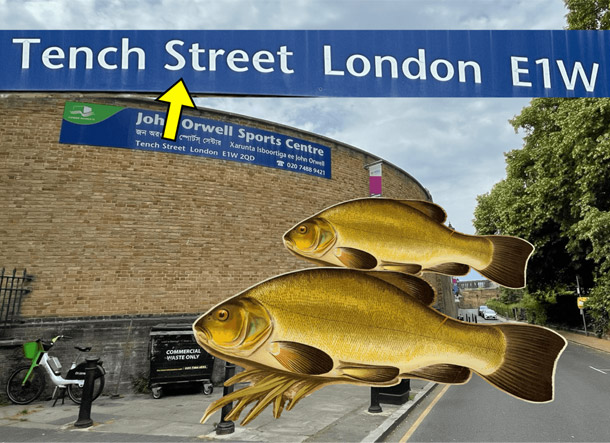

さらにその南側にはテンチ通りがあります。テンチとは外見が日本のフナに似ている魚ですが、淡水と海水の中間の汽水、かつ、流れのほとんどない水域に棲む魚で、ロンドン・ドックの水中にたくさんのテンチが生息していたようです。このテンチ通りは1980年に廃止されたロンドン・ドックの水門脇に当たります。もし、ワッピングにドックができていなかったならば、この通りの名称は別のものになっていたことでしょう。

テンチは汽水のドックに棲む魚

テンチは汽水のドックに棲む魚

こうしてワッピングはかつて船員の町として、そして、ロンドン・ドックの町として有名でしたから、水運に関わる通り名を見つけても驚きません。ところが、ワッピングの南でグリーン・バンク通りを見つけ、緑の土手とは何を意味するのか立ち止まってしまいました。実はワッピングの町名が古英語のWapol(湿地帯)から由来するように、当地はもともと湿原地帯でした。堤防や土手を築いて囲み、干拓して耕地にした歴史があります。ではなぜ干拓地がドックの街になったのか。次回のコラムでは干拓とドックについてお話したいと思います。

「緑の土手」とは?

「緑の土手」とは?

寅七さんの動画チャンネル「ちょい深ロンドン」もお見逃しなく。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?