この夏、家族で欧州各地を旅行します。旅行中、異国の地で病気や体調不良にならないよう、どのようなことに注意したら良いでしょうか?

Point

- 4人に1人が休暇旅行中に体調不良を訴えます。

- 過密なスケジュール、無理な移動は禁物です。

- 国・地域によっては飲料水に注意。

- 旅行中は暴飲暴食を避け、十分な睡眠を。

- 事前に流行感染症や訪問国の政情の情報を入手することも大切です。

休暇中の病気

● 休暇旅行中、4人に1人が体調不良に

ドイツの休暇(Urlaub)期間中、旅行者の4人に1人が旅先で発熱や胃腸症状など何らかの体調不良を訴え、10人に1人は深刻な体調不良を来たすと言われています。本来はリラックスするための休暇中に体調が悪くなることを、ドイツでは「休暇病(Freizeitkrankheit,Urlaubskrankheit)」と呼んでいます。

● 風邪症状と消化器症状が多い

発熱、頭痛、咳など風邪症状、腹痛、下痢などの消化器症状が最も多くみられます。下痢や嘔吐のせいで、旅先のホテルの部屋で一日中寝ている状態になることも。

● 兆候は旅の前から

休暇旅行の体調不良には、旅行前のコンディションが関与していることが少なくありません。休暇中はリラックスして治るだろうとの早合点は禁物です。長期滞在型の休暇をとるドイツ人でも具合が悪くなるのですから、移動型の旅行ではさらに負荷がかかります。出発前に日常の仕事を片付けておきたいと無理をすることも過労を助長します。

● 渡航先の飲料水にも注意

アフリカや中東地域では飲料水にも十分な注意が必要です。訪問国によっては歯磨きで口をすすぐときも、市販のペットボトルの水を使うようにしましょう。また、レストランでは、瓶入り清涼飲料水でも水道水から作った「氷」が入っていれば危険です。

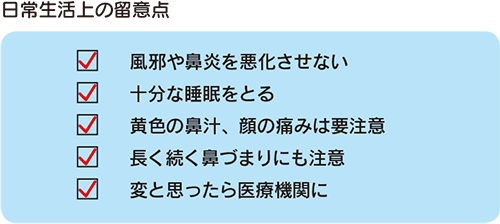

●「休暇病」を防ぐ工夫

スケジュールに振り回されるような計画は避けましょう。普段食べ慣れない食材の食べ過ぎ、アルコールの飲み過ぎは避けましょう。休暇中は携帯電話をオフにし、できれば仕事のメールも読まないスタンスが大切、仕事開始の1~2日前に帰宅し、静かに体調を整えたいものです。

● 疾病保険カード(保険証)と常備薬を忘れずに

ドイツで発行された疾病保険カードを持っていきましょう。事前にドイツ国外での病気にも使えるかを保険会社に確認しておくことも忘れずに。高血圧などの治療中の薬があれば、必要な錠数を持参しましょう。

夏は日照不足解消のチャンス

● 日照不足解消の機会です

日焼けは避けたいと考えている女性の方も少なくない昨今ですが、しっかりした骨を維持するには太陽光に当たることが大切です。太陽光が皮ふに当たることにより、活性型ビタミンDがつくられ、骨(Knochen)へのカルシウムの取り込みを促します。冬の日照時間が日本にくらべて極端に少ないドイツでは、この季節に十分な太陽光を浴びておくことをお勧めします。

● 日焼けと皮ふの急性炎症

太陽光は大切ですが、浴び過ぎにも注意。短時間の間に皮ふが赤くなる日光皮膚炎(Sonnenbrand)は皮ふの急性炎症で、メラニンが皮ふに沈着して褐色になる日焼け(Sonnenbräune)とは異なります。日光皮膚炎を避けたい人は日焼け止めクリームを用意しましょう。

ドイツの夏、日本の夏

● 暑くなくとも水分の補給を

日中と日没後の寒暖の変動が激しいドイツの夏、夜は薄着で外出して風邪をひくことも。日中も日本に比べて湿度が低く汗ばむことが少ないため、旅先で長時間、何も飲まないで歩いていると、知らず知らずのうちに脱水(Dehydration、Hypohydration)気味になることも。適度な水分補給を心がけましょう。

● ダニ(ツェッケ)脳炎

3〜10月はダニ脳炎(初夏脳髄膜炎、FSME)の季節です。マダニ(Zecke)によって媒介されるウイルス性脳炎で、症状は日本脳炎(japanisches Enzepalitis)に似ています。ウイルスに汚染されたマダニはドイツ南部から中欧・東欧の森林地帯に多く生息しています。これらの地域の森林や山間部でキャンプやハイキングを予定している人は、ダニ脳炎(FSME)の予防接種と、皮ふに食いついたマダ二を取り除くツェッケ・ピンセット(薬局で購入)が感染予防に役立ちます。

● 猛暑の日本へ一時帰国

真夏に日本へ一時帰国する場合は、長時間のフライトによる疲れ、エアコンの効いた屋内と暑い屋外の温度差から体調を崩したり、睡眠中のエアコンで喉を痛めることも。また、暑さで頭が痛い、何となくボーッとするなど、熱中症の初期症状が疑われたら、生ぬるい水の入ったバスタブに浸かって体温を下げることも有用です。また、7〜9月の日本の夏は食中毒の多い季節です。特に細菌性の胃腸障害、中でもカンピロバクターが原因のものが増えます。

旅先の感染症・安全情報

● 感染症情報

訪れる国や地域によって、ジカ熱、デング熱、チクングニア熱、ウエストナイル熱、マラリアなどの蚊によって媒介される病気の感染症情報に注意しましょう。

● 旅レジの活用

訪問国の政治情勢やテロ情報への留意も大切です。安全情報としては外務省の海外安全アプリ「たびレジ」が有用です。スマートフォンのGPS機能により現在地および周辺国・地域の海外安全情報を表示します。緊急時には安否確認の連絡も行えます。今年の夏、あなたはどのように過ごされていますか?

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック