ドイツでは近年、シャンパーニュに準じる伝統製法で造られた高品質のゼクトが続々と登場し、プレミアム・ゼクトなどと呼ばれ、世界的に高い評価を得るようになりました。ブドウ品種はリースリングに加え、シャンパーニュに使われるシャルドネ、シュペートブルグンダー、シュヴァルツ・リースリングが主流となっています。味わいはドライで、酸味が豊かで、瓶内二次発酵後、長期間にわたって寝かせた、酵母由来の風味が生かされたものが増えつつあります。消費者には、品質や味わいだけでなく、お値段も魅力的です。

瓶内二次発酵後も長期にわたって酵母と接触させておくという手法にふさわしいのは、伝統的なシャンパーニュ用の品種で、シャンパーニュ由来のクローンも導入され始めています。ドイツでも、プレミアム・ゼクトにふさわしいクローンを選別する作業が始まっています。収穫のタイミングは非常に重要で、遅すぎるよりは早い方が良いと言われます。とはいえ、適度な除葉を行い、十分に熟した風味が得られるようにします。収穫時には健康なブドウを選別し、貴腐菌は完全に排除します。理想的な糖度はカビネット程度。85エクスレを超えると、良いゼクトを醸造するのが難しくなるそうです。ブドウはソフトに全房圧搾し、アルコール度数9~11%くらいのベースワインを造ります。

ドイツのゼクト醸造所の頂点に立つ、ラインヘッセン地方のゼクトハウス・ラウムラントでは、収穫したブドウをオーダーメイドの専用洗浄機で水洗いし、高性能の専用ドライヤーで乾燥させ、選果をしてから使用するほどの徹底ぶりです。オーガニック栽培ゆえに、ブドウにたくさんついてくるテントウムシやハサミムシなどの小さな昆虫類、土ぼこり、オーガニック基準ではあっても残留する農薬などをすっかり取り除いたクリーンなブドウだけを圧搾しているのです。

醸造においては、酸化防止のための二酸化硫黄の使用をできる限り減らす傾向にあります。シャンパーニュ同様に圧搾量を制限し、キュヴェ(一番搾り)とタイユ(二番搾り)を分けている醸造所も増えてきました。意欲的な造り手たちは、シャンパーニュのように複数品種のベースワインのブレンドを行い、瓶内二次発酵を終えたゼクトを長期にわたって寝かせるようになっています。ラウムラントのセラーには、1991年ヴィンテージ以後の、約100万本のボトルが眠っており、複数のヴィンテージで構成される、シャンパーニュに倣ったブレンドにも取り組み始めているところです。

大学の研究所では、ゼクト用ブドウの栽培法、市販のプレミアム・ゼクトの分析的な研究も進められています。造り手も世界各地の生産者と情報交換しており、ゼクトは今後、さらに高品質化するでしょう。

ご存知の通り、ドイツのゼクトのほとんどは、南欧などから輸入したベースワインを使用し、シャルマ製法(タンク内発酵)で造られる安価なものです。「ヴィンツァー・ゼクト」は伝統製法ですが、品質や製法の基準がシャンパーニュやクレマンなどのように厳密ではありません。ドイツのプレミアム・ゼクトが世界的名声を得るには、定義の見直しが必要です。フィッシャー教授も定義とそのネーミングは今後の課題の1つだと言っておられました。

(「ドイツワイン新潮流」はウルリヒ・フィッシャー教授のセミナーで得た新情報をもとに、お届けしています)

アンドレス&ミュグラー(ファルツ地方)

ミヒャエル・アンドレス(左)とシュテフェン・ミュグラー

醸造家ミヒャエル・アンドレスとシュテフェン・ミュグラーが1989年に創業したゼクト醸造所。2人はバイクがきっかけで知り合った学生時代からの友人同士。それぞれ独立した醸造所も運営している。使用するブドウは2人の所有畑で穫れたもの。リースリングのほか、シャンパーニュに使用される3品種、ヴァイスブルグンダー、オクセロワ、ムスカテラを栽培。ブドウの樹の健康を第一に考え、イタリアの剪定専門家、シモ二&シルヒのセミナーに何度も通い「優しい剪定」を実践。「大切に育てた古木は豊かな凝縮感という贈り物をくれる」とミヒャエルは言う。石灰質土壌、雑色砂岩土壌など、テロワールが持つニュアンスを大切にしている。2006年からビオ、2011年にビオディナミに移行した。

Andres & Mugler

Hauptstr. 33A

67152 Ruppertsberg

Tel.06326-8667

www.andresundmugler.de

2014 Cuvée Elena brut

2014 Cuvée Elena brut

2014年 キュヴェ・エレナ ブリュット

18.00€

シャルドネ45%、オクセロワ35%、ブラン・デ・ノワールのシュヴァルツ・リースリング20%のブレンド。ドイツのプレミアム・ゼクトのなかでも、例外的にオクセロワを多用しており、それがアンドレス&ミュグラーの個性となっている。キュヴェ・エレナは4年の瓶内熟成を経てデゴルジュマン(澱抜き)を行った。抑制されたフルーティさ、柔らかなテクスチュアを持つ、ほど良い凝縮感のエレガントなゼクト。エレナはミヒャエルの娘さんの名前だ。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

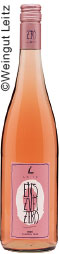

2017 Eins Zwei Zero Rosé

2017 Eins Zwei Zero Rosé

2017 Riesling OMG! PET NAT

2017 Riesling OMG! PET NAT

2015 Riesling brut Pillnitzer

2015 Riesling brut Pillnitzer