前章でご紹介したカール大帝(仏語名シャルルマーニュ大帝)は、ガリア地方、つまり現在のフランス、ベルギー、スイス、オランダとドイツの一部でぶどうの栽培を奨励した人物として知られています。彼の死後は後継者争いなどがあり、843年に、王国は西フランク王国、中フランク王国、東フランク王国の3国に分割されます。この西フランク王国が現在のフランスに、東フランク王国がドイツに当たり、カール大帝はこの両国にぶどう栽培を広く普及させた人物だったわけです。

やがて、それぞれの王国の後継者が途絶え、10世紀には3国とも衰退しますが、ドイツの基盤でもある東フランク王国は962年から1806年まで神聖ローマ帝国として存続します。

一般に中世は、西ローマ帝国の滅亡(476)からルネサンス前までの期間を指します。それはヨーロッパのほぼ全土に及び、封建領主(注)が台頭して、それぞれの直営地で農奴を支配していた時代でした。そして、この時代のぶどう栽培やワイン醸造は主に修道院で行われていました。また、ワインの取引・輸出業務も主に教会や修道院主導で行われ、ケルンはその中心地でした。

529年にイタリアのモンテ・カッシーノで創設されたカトリック最古の修道会ベネディクト会(ベネディクティーナー / Benediktiner)は、ラインヘッセン地方やラインガウ地方などに広大なぶどう畑を所有していました。例えば、ラインガウ地方のヨハニスベルク修道院の畑がよく知られています。

1098年にはベネディクト会から派生したシトー会(ツィスターツィエンザー / Zisterzienser)が、ブルゴーニュのシトーで設立されました。ラインガウ地方のエーベルバッハ修道院はシトー会の運営で、シュタインベルクという畑が有名です。シトー会は、バルト海方面でもぶどうを栽培していました。

また、1084年にグルノーブル近郊のグランド・シャルトルーズで興ったカルトジオ会(カルトホイザー / Karthäuser)は、ドイツではトリアーに本拠地を置き、ルーヴァー川流域のアイテルスバッハなどにぶどう畑を持っていました。

ほかにも、フランケン地方ヴュルツブルクの大司教がマイン川流域でのぶどう栽培を奨励し、世俗の領主らもワイン造りに取り組んでいました。神聖ローマ帝国ザクセン朝時代(919年以後)には、ザクセン地方とザーレ・ウンストルート地方でのぶどう栽培も奨励されました。また、わずかながら市民が所有する畑もあり、共同所有、あるいは土地所有者や商人の所有という形で運営されていました。

現代のドイツのワイン生産地域の核は、中世に形成されたといえます。大量のワインが生産されていたのは、ワインが生水と違って殺菌効果のある衛生的な飲み物でもあったからです。ドイツ・ルネサンスの曙である1500年頃、ドイツのぶどう畑は過去最大の広がりを見せ、その面積は現在の約4倍もありました。また、当時の主な栽培品種は、エルプリング(Elbling)やロイシュリング(Räuschling)などであったと伝えられています。

注:ドイツの封建領主・諸侯(Fürst)には、神聖ローマ皇帝に直属する帝国諸侯(Reichsfürst)と、皇帝から所領を封土として与えられていた大司教(Erzbischof)、修道院長などの聖界諸侯(Kirchenfürst)がいました。

(モーゼル地方)

©Jan Kobel

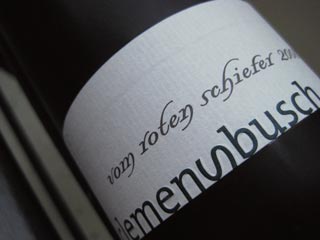

創業まもない1986年からビオワインを生産、ビオディナミ栽培法も導入しているクレメンス&リタ夫妻の醸造所。現在では息子のフロリアンもワイン造りに参加している。ピュンデリヒに11ヘクタールの畑を所有。中でもマリエンブルクのスレート岩土壌で栽培されるリースリングは、青色スレート岩が支配するFahrlay(ファーライ)、灰色スレート岩が多いFalkenlay(ファルケンライ)、そして赤色スレート岩が多いRothenpfad(ローテンプファド)というふうに、土壌の種類ごとに昔の畑名で個別に醸造されている。ピュンデリヒからコブレンツへ至るウンターモーゼル地域は別名Terrassenmosel(テラッセンモーゼル)と言われ、急斜面には石垣が組まれたテラス式のぶどう畑が所々に残っている。

Weingut Clemens Busch

Kirchstraße 37, 56862 Pünderich

Tel. 06542-22180

www.clemens-busch.de

2008 Riesling "vom roten Schiefer"

2008年産リースリング

「フォム・ローテン・シーファー (赤色スレート岩から)」(辛口)

11,50€

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック