マラリアはどういった病気ですか?

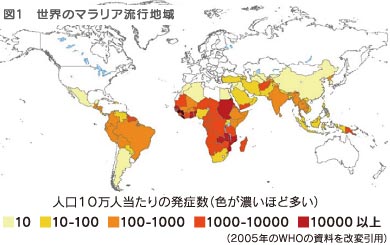

マラリア(Malaria、イタリア語で「悪い空気」の意味)は日本国内では年間の発症者数が約100~200人(ドイツでは500人以上)と稀な病気ですが、アフリカ、アジア、中南米の亜熱帯、熱帯地域では決して珍しい病気ではありません(図1)。世界保健機関(WHO)の推計によると、年間5億人近い人が感染し、毎年100万人もがマラリアで亡くなっています。マラリア感染がある国は世界で100カ国を超えます。

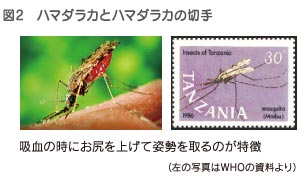

感染の原因は?

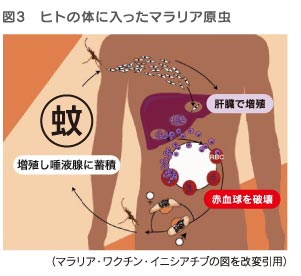

マラリア原虫(げんちゅう)を持ったハマダラカという蚊(メス)に刺されることにより感染します(図2)。他の種類の蚊では媒介されません。メスのハマダラカが卵を育てるためにマラリア感染者の血液を吸った時に原虫がハマダラカの体内に入ります。蚊の体内で増殖したマラリア原虫は、ハマダラカがヒトから吸血しようとした時にだ液と一緒に体内に入り感染するのです(図3)。

マラリア原虫とは何ですか?

原虫は病原性のある寄生性の単細胞生物です。ヒトの体内に入ったマラリア原虫は、短時間の間に肝臓に達し分裂を開始します。数千個まで増えると肝細胞を壊して血液中に入り、今度は赤血球に侵入して増殖します。その後、赤血球膜を破壊して、別な赤血球に侵入するというように無性生殖のサイクルを繰り返します(図3)。このようにマラリア原虫はヒトの体内では無性生殖を、ハマダラカの体内では有性生殖を行います。

マラリアにも様々なタイプがあるのですか?

マラリアには、三日熱マラリア、四日熱マラリア、熱帯熱マラリア、卵形マラリアの4種類があります。この中で熱帯熱マラリアが最も重篤な症状を引き起します。アフリカのサハラ砂漠以南では熱帯熱マラリアが8~9割を占め、インドや中東、中米では三日熱マラリアが多いとされています。インドシナ半島では三日熱マラリアのほかに熱帯熱マラリアもみられます。

潜伏期はどのぐらいですか?

熱帯熱マラリアでは通常1~3週間、その他のマラリアでは2~4週間の潜伏期を経た後、インフルエンザ同様の症状を伴った高熱の発作が起こり、発症します(表1)。潜伏期はそれより長いこともあります。日本でのマラリ ア発症の集計をみますと、約30%を熱帯熱マラリアが占 め、帰国後1カ月以内に発症しています。

| 表1 マラリア(WHOのレポートより抜粋) |

| 1. 蚊(ハマダラカ)によって媒介される 2. 世界人口の40%にあたるヒトに感染の危険あり 3. アフリカの子供の死因の20%はマラリア 4. マラリア治療の原則は早期診断と迅速な治療開始 5. 過去の不適切なマラリア治療薬の使用が今日の薬剤耐性マラリアに影響 6. 媒介役のハマダラカのコントロールが大切 7. 蚊帳が蚊からの感染予防に有効 8. カニ対する殺虫剤のスプレーも有効 9. 妊婦へのマラリア感染は母胎への危険だけではなく、流産の原因にもなる 10. マラリアによる毛剤損失は国の経済成長を1.3%押し下げている |

マラリアの症状は?

三日熱マラリアと卵形マラリアでは不規則な発熱の後、原虫の分裂と赤血球破壊の間隔(48時間)と一致して体の震えとともに1日おきに発熱がみられます。四日熱マラリアでは72時間の間隔と一致して2日おきの発熱となります。一方、熱帯熱マラリアでは連日高熱が持続します。熱帯熱マラリアでは感染赤血球の血栓による脳性マラリアや、腎不全など致命的な合併症をきたすことがあります。(表2)

| 表2 マラリアの種類 | ||||

| 三日熱 マラリア |

四日熱 マラリア |

卵形 マラリア |

熱帯熱 マラリア |

|

| 潜伏期 | 2〜4週間 またはそれ以上 |

2〜4週間 またはそれ以上 |

2〜4週間 またはそれ以上 |

1〜3週間 |

| 発熱の間隔 | 1日おき | 2日おき | 1日おき | 持続 |

| 流行地域 | 世界各地の熱帯 | 熱帯西アフリカ | 世界各地に分布 | アフリカ (サハラ砂漠以南) アジアと 中米の熱帯地域 |

| 重症化 | あり | |||

| 日本人帰国者での感染頻度 | 全体での60% | 全体の 30% |

||

| 薬剤耐性問題 | あり | あり | ||

放置するとどうなるのでしょうか?

熱帯熱マラリアを除いた他のマラリアでは熱発作は繰り返しても重症化することは少ないのですが、熱帯熱マラリアは重症化する心配が高く、迅速な診断と治療の開始が必要とされています。診断の遅れは時として致命的な合併症の発症につながったり、脳症などの後遺症を残したりすることになります。

診断方法を教えて下さい

日本では、マラリアの患者さんを実際に診察したことのある医師は少なく、帰国者の発熱をマラリアと関連づけて考える機会は多くありません。しかし、ハイリスク地域への旅行の後の高熱では鑑別診断としてマラリアを念頭に置き、まず疑うことが大事です。具体的な診断方法ですが、血液標本を顕微鏡で観察し、各マラリア原虫の赤血球の中の特徴的な形態を確認して診断します。最近は迅速診断キット(日本国内では未発売)を利用したり、分子生物学的手法を用いて診断に役立てています。

マラリアの治療

やや専門的になりますが、クロロキン、キニーネ、ファンシダール、メルロキン、プリマキンなどの抗マラリア薬を用います。どれも副作用が強く現れることがあるので注意が必要です。日本では未認可のものも少なくありませんが、厚労省の研究班(熱帯病・寄生虫疾患に対する希少疾病治療薬の輸入・保管・治療耐性の開発研究)で保管されています。

薬剤耐性マラリアとは何ですか?

マラリア原虫の中には上記の薬が効かない薬剤耐性のマラリアが存在します。熱帯熱マラリアではクロロキン耐性が、三日熱マラリアではパプアニューギニア、インドネシアなどでクロロキン耐性、タイ・カンボジアあるいはタイ・ミャンマーなどの国境地帯ではメフロキン耐性が進行していると言われています。

予防法はありますか?

マラリアのワクチンはまだありません。流行地域に滞在する予定がある場合には、予防薬の服用をお勧めします。効果の有無も含めて事前に専門医に相談なさってください。蚊刺を避けるため、滞在先ではエアコンのあるホテルの部屋に泊まる、蚊帳やスプレーを使用するなど蚊対策をとりましょう。特に農村部地域に行く場合には注意が必要です。(表3)

| 表3 マラリア予防のABC | |||

| A. マラリアの危険性の認識(Awareness) B. 蚊咬を避ける(Bite) C. 必要な時は予防治療を行う(Chemoprophlaxis) D. 早期の診断 (Early dectiction) E. 効果的な治療 (Effective treatment) |

スタンドバイ治療とは何ですか?

抗マラリア薬は副作用も強く本来は医師の指示のもとに使うものですが、医療機関のない場所で急に発熱した場合には自己判断で投薬を開始することがあります。これを緊急時のスタンドバイ治療と呼んでいます。一方、1週間以内の出張の場合には、熱帯熱マラリアの場合でも潜伏期は1~3週間ありますので、帰国後1カ月以内に発熱したらマラリアを疑って検査、治療を受けることができます。

今後感染は減りますか?

マラリアは衛生状態とも関係する疾患で、WHOが中心となりその撲滅に力を注いでいます。他方、地球温暖化により熱帯、亜熱帯地域が拡大することによりマラリア生息地域も広がる恐れが出ています。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック