ドイツで暮らして24年になります。もう少し年を取ってからと思っていましたが、知り合いに「事前指示書」を準備した方が良いとすすめられました。しかし、医学的な言葉が難しく内容が理解できません。簡単な解説があると助かります。

Point

- 自分で判断、表現できなくなった時に備え、

治療方針に対する意向を記した書類です - 法的な効力を持ちます

- 定形書式はなく文書例もさまざま

- 変更や取消はいつでも可能です

事前指示書(事前医療指示書)とは

ドイツ連邦司法・消費者保護省(BMJV)のパンフレットとひな形

● 法的な文書です

ドイツの事前指示書(Patientenverfügung、事前医療指示書と訳されることも)は、2009年7月に法制化され、同年9月から施行された法的効力のある文書です。やはりいざという時に役立つ「任意代理契約(Vorsorgevollmacht)」と一緒に作成されることが多いようです。

(詳しくは、ドイツニュースダイジェスト 947号の「ドイツでも迎える老後のお話」参照)

● どのような時に役立ちますか?

仮に将来、自らの判断したり決定する能力を失った状況に陥り、自分に行われる医療行為に対し自らの意向を伝えられなくなった時のために、前もって意思表示をしておくものです。

● どんな内容ですか?

「苦痛は欲しない」、「無理をしないで自然死を望む」と思っている人は少なくありません。その解釈が曖昧になってしまわないように、ある程度具体的に治療に関わる自身の意向を記載します。

● 書式はさまざま

記載はドイツ語、定形の書式はありません。ドイツ連邦司法・消費者保護省(BMJV)や州医師会(Ärztekammer)の文書例(ひな形)は、項目毎にいくつかの選択肢から選ぶ形になっています。ウェブサイト上で自分の意向を選択をしながら作成することもできます(例えば、FINANZTIPのPatientenverfügungPlus®)。事前指示書は自身の名前を署名して(または公証人/Notarによって認証されて)完成です。延命治療に関わる説明した医師(通常はハウスアルツト)の署名を入れる箇所もあります。

● 変更・取消はできますか?

一旦文書になったものでも、自分の気持や希望が変化した場合には内容を変更することができます。文書なしに本人が口頭で内容を取り消すこともできます。

基本的なこと

● どのような状況で適応されるか

例えば、治る見込みのない病気で死期が近づいた時、脳卒中や事故、病気による脳のダメージで自分で判断ができなくなった時、認知症が進み食事や飲水が困難になった時など、適応範囲を自分で決め記しておくことができます。以下、ドイツ連邦司法・消費者保護省(BMJV)のひな形に添って説明します。

ウェブサイトからの作成例

複数の選択肢から自分の意向にチェックを入れる

(FinanztipPlus のウェブサイトから)

● 延命に関して

①すべての医療措置を駆使して出来るだけ長生きしたいか②死期の近づいた治る見込みのない病気、脳障害や痴呆症の終末期では生命維持や延命治療を受けたくないか、自分の意向を記載(選択)します。

● 水分や食事

①可能な医療処置を駆使して出来るだけ長生きしたいか②延命治療は望まないが、食事や水分を経口的に(あるいは介助によって)摂取し、口内の粘膜などの専門的なケア(Pflege)も希望するかを選択します。

● 痛みに対する治療

痛み(Schmerz)への対症療法(Symptombehandlung)を行う際、①判断力や意識低下を伴う薬などはまったく用いない(鎮痛剤のみ)②多少の精神活動低下を伴う処置(鎮静作用や中枢作用のある薬)を用いても良い③生命を短縮する可能性のある薬を用いても良い(麻薬や呼吸抑制を伴う鎮痛薬) などから選択します。

栄養や救急時の処置

● 人工的な栄養・水分補給 Ernährung、Flüssigkeitszufur

①生命維持のために必要なら受け入れる②症状の緩和のために一時的に用いても良い③人工的ルートによる栄養補給(胃への経鼻チューブ、胃ろう、など)や補液は行ってほしくないのように選びます。

● 急変時の蘇生 Wiederbelebung

蘇生処置(具体的には、心臓マッサージ、人工呼吸、補液のルート確保など)の試みを①受け入れるか②拒否から選びます。ほかの治療手技中に生じ心停止や呼吸困難に対しても拒否するかを記載できます。

● 抗菌薬(抗生物質) Antibiotika

終末期になると肺炎や尿路感染症、さらに日和見感染(健康者は罹らない病原菌による感染)が増えます。①抗菌薬を使用することにより延命が可能なら用いる②症状改善のために一時的だけなら用いても良い③抗菌薬は用いないから選びます。

● 輸血・成分輸血 Blutbestandteile

①使用することにより延命が可能なら用いる②症状改善のため効果があるのであれば一時的に用いても良い③用いないから選びます。

生命維持のための機器の使用

● 人工呼吸器と人工透析

自力の呼吸が難しい時に作動し呼吸を維持するのが人工呼吸器(Künstliche Beatmung)、体内の老廃物を体外に出す腎臓の働きを代行するのが人工透析(血液透析)です。事前指示書に、これらの機器を用いて欲しいか、否かの意向を選びます。

その他の意向

● 最後を迎える場所、立ち会って欲しい人

どこで最後を迎えたいか、①病院で②自宅や家族の居る所で③ホスピスにてなど希望を記します。立ち会って欲しい人の名前なども記載しておくことができます。

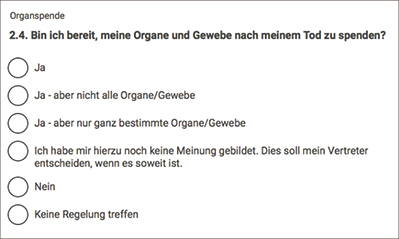

● 臓器の提供について Organspende

自分が脳死と診断された際に①移植のための臓器提供に同意する②臓器提供を望まないかを選べます。どの臓器なら良いと記載することもできます。

● 医療上の守秘義務の解除

特定の人に自分の病名、病状、経過を知らせても良い場合には、事前指示書にその人の名前を記載しておきます。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック