10日間ほどドイツから中央アフリカへ出張を予定しています。その際に必要な予防接種を教えてください。また、1日ですべての予防接種を済ませることは可能でしょうか?

Point

- 破傷風は10年に一度の追加接種が必要

- 麻しん(はしか)の接種歴の確認を

- A型肝炎、B型肝炎の接種は済んでいますか?

- 狂犬病は野犬だけでなく、野生動物からも感染

- 黄熱は1回の予防接種で生涯有効です

- 日程に十分なゆとりを持って予防接種を

ドイツ国外での感染予防

● 日本人に多い未接種項目

邦人で未接種が多い予防接種

| 未接種 | A型肝炎、B型肝炎、狂犬病 |

| 2回目が未接種 | 麻しん(はしか) |

| 追加接種の忘れ | 破傷風 |

ドイツを含む多くの国・地域で予防接種が推奨されているものの、日本人で未接種が多いのが、A型肝炎(Hepatitis A)、B型肝炎(Hepatitis B)、狂犬病(Tollwut、Rabies)です。2回接種が標準の麻しん(Masern)も1回だけの接種の人が多く、世界各地で感染リスクがある破傷風(Tetanus)も、10年に一度の追加予防接種がなされないと予防効果は消失してしまいます。

● ドイツの予防接種、訪問国の予防接種

ドイツに暮らしながら、仕事や旅行で旧東欧、ロシア、中近東、アフリカに出かける機会も少なくありません。ドイツでの生活で必要な予防接種に加え、出張などでの滞在地域で必要とされる予防接種についても予め調べておきましょう。

● 注射したその日からは、予防効果がありません

予防接種は接種したその日から予防効果が得られるわけではありません。ワクチンによっては間隔を空けて2〜3回の接種を必要とするものもあります。出張や旅行が予想される場合には、十分な日程のゆとりを持って予防接種計画を立てることが大切です。

ドイツからの渡航先と予防接種

| 中東 /北アフリカ/ 南アフリカ |

中央アフリカ | 旧東欧ロシア | |

| 短期滞在の 観光・出張 |

A型肝炎、麻しん | 左記 + 黄熱 | 麻しん |

| 長期滞在の 観光・出張 |

B型肝炎、狂犬病、破傷風、ポリオ | 左記 + 黄熱 | A型肝炎、B型肝炎、 狂犬病、 破傷風、ポリオ |

● 中東、北アフリカ・南アフリカ

短期滞在では麻しんとA型肝炎、長期滞在ではさらにB型肝炎、狂犬病、破傷風とポリオが必要です。

● 中央アフリカ

前記に加えて、滞在期間に関わらず黄熱(Gelbfieber)の予防接種が必要となります(後述)。予防接種ワクチンはないものの、マラリア対策も大切です(詳しくは本誌Nr.676号を参照)。

● 旧東欧、ロシア

短期滞在では麻しん、長期滞在ではさらにA型肝炎、B型肝炎、狂犬病、破傷風とポリオが必要です。特にルーマニアの都市郊外には野犬も見かけられ、都市中心部以外を訪れる場合には狂犬病の予防接種が望ましいと考えられます。

予防接種ワクチンのABC

● 破傷風(Tetanus)

10年に一度の追加接種が必要です。以前の注射歴が不明な場合には、抗体価(Antikörpertiter)を一度確かめてみることも有用です。幼少時にだけ接種を受けたという人も多いかもしれません。

● 黄熱(Gelbfieber)

黄熱は、指定の医療機関(Gelbfieber-Impfstellen)のみで予防接種(1回のみ)を受けられます。黄熱予防接種証明(Gelbfieberimpfbescheinung)を通称「黄色い手帳」に記載してもらいます。黄熱は一度予防接種を受けると生涯有効です(2016年7月より)。接種後10日で90%、接種後30日で99%の人で免疫が確立されるので、渡航前の時間的なゆとりが必要です。生ワクチン(lebendes Vaccin)である黄熱ワクチン(gelbfieber Impfstoff)接種後4〜6週間は、ほかのワクチン接種を受けることはできません。そのため、渡航前に複数のワクチン接種を希望する人は、黄熱ワクチンの接種を一番最後にもってくるのが望ましいです。

● A型肝炎(Hepatitis A)

大人の場合、1回の予防接種で有効ですが、6カ月〜1年後に1回の追加接種を受けることにより、10年以上(90〜99%の大多数で25〜40年)の予防効果が期待できます。接種して約2週間後から予防効果が得られます。

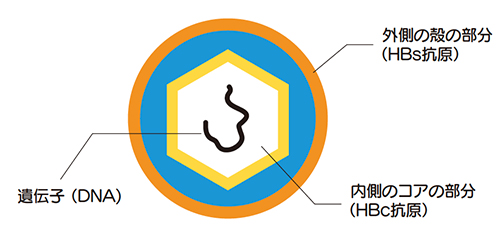

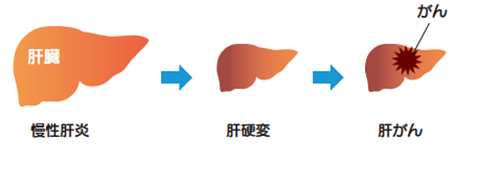

● B型肝炎(Hepatitis B)

未接種の大人の場合、3回の接種(初回、1カ月後、6カ月後)を行います。約4週間後から予防効果が得られ、3〜10年の予防効果が期待できます。2016年に日本の定期接種に組み込まれる前の世代では予防接種を受けていない人がほとんどで、感染リスクに対し無防備な状態ともいえます。なお、国産(日本)のB型肝炎ワクチンでは抗体ができにくい人もいることが指摘されています。

● 狂犬病(Tollwut、Rabies)

3回の接種(初回、7日後、3~4週間後)が必要です。予防効果は3回目の接種が済んで1週間後から得られ、10年以上の予防効果が期待できます。ルーマニアでは野犬が少なくないため留意が必要。狂犬病はウイルスを保有している犬からだけではなく、欧州ではネコ、コウモリ、キツネ、アライグマなどからも感染します。

● ポリオ(Poliomyelitis)

成人では3回の接種(初回、1~2カ月後、1年後)が必要です。2回目の接種後2週間で予防効果が得られます。3回接種で10年以上の予防効果が期待できます。ポリオウイルスに汚染された水、食物により感染します。アフリカのナイジェリア近辺が、高リスク地域とされています。

● 麻しん/はしか(Masern)

未接種の成人では2回の接種(初回、4週以上の間隔で2回目)が必要です。接種後1週間で予防効果が得られ、2回接種でほぼ生涯にわたる予防効果が期待できます。ドイツでは、1970年以降生まれで接種が不確か、もしくは1回接種しか受けていない人は、麻しんワクチンの接種を受けることがすすめられています(ロベルト・コッホ研究所のSTKIKO)(詳しくは本誌Nr.1057号を参照)。

推奨されている予防接種の概略

| 接種回数 | 効果までの日数 | 有効期間 | |

| 破傷風 | 10年毎に追加接種 | 10年(以上) | |

| 黄熱 | 1回 | 10〜30日 | 生涯有効 |

| A型肝炎 | 1回 + 追加接種 | 2週間 | 10年以上 |

| B型肝炎 | 3回 | 4週間 | 3〜10年 |

| 狂犬病 | 3回 | 3回接種後1週間 | 10年以上 |

| ポリオ | 3回 | 2回接種後2週間 | 3回接種で10年以上 |

| 麻しん(はしか) | 2回 | 約1週間 | ほぼ生涯有効 |

* ドイツ国内で予防接種を受けた場合の目安

予防接種はどこで?

● かかりつけ医などの医療施設で

かかりつけの家庭医(Hausarzt/-ärztin)で予防接種が受けられます。黄熱に関しては、旅行医学(Reisemedizin)や熱帯医学(Troponenmedizin)を専門とする黄熱予防接種の指定医療機関でのみ接種を受けることが可能です。

● 便利な「黄色い手帳」

世界保健機構(WHO)の推奨に則った予防接種記録を一冊の世界共通の小冊子にまとめたもので、ドイツを始め世界各国で用いられています。日本では母子手帳に乳幼児の予防接種記録が記載され、本人ではなく母親が所持・保管している場合がほとんどですが、海外生活が長い人やお子様は、「黄色い手帳」も活用してみると良いでしょう。

マラリア(Malaria)予防薬

● 蚊によって媒介される原虫症

マラリアは蚊(Mücke)によって媒介されるマラリア原虫の感染症です。感染リスクのある地域は広大で、2016年の世界の感染者数は約2億人、73万人が亡くなったと推定されています(2017年のWHOのマラリア報告書より)。

● 旅行中の抗マラリア薬

マラリア原虫に対しての予防接種はまだ確立されていません。そのため、流行地を旅行する人は、蚊にさされない予防処置と事前に抗マラリア薬(マロランなど)など薬剤による予防(Chemopraphlaxe)がなされます。詳しくはかかりつけ医もしくは旅行医学、熱帯医学の専門医に相談してください。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック