9月26日はいよいよ連邦議会選挙!メルケル首相の16年とこれからのドイツ

2021年9月26日の連邦議会選挙は、気候保護政策やコロナ政策の評価が問われ、今後のドイツの進路を決める大事な選挙だ。それと同時にメルケル首相が政界を引退する節目であり、16年という長期政権についに終止符が打たれることになる。本特集ではそんなメルケル首相の16年を振り返り、ポスト・メルケル時代のドイツがどんな道を歩もうとしているのかを考える。(文: ドイツニュースダイジェスト編集部)

プロフィール

Dr. Angela Dorothea Merkel

Dr. Angela Dorothea Merkel

Dr. アンゲラ・ドロテア・メルケル

1954年7月17日 ハンブルク生まれ

政治家としての経歴

第8代ドイツ連邦共和国首相(2005年〜現在)

元キリスト教民主同盟(CDU)党首(2000〜2018年)

配偶者

1977~1982年 ウルリッヒ・メルケル

1998年~ ヨアヒム・ザウワー

言語

母国語であるドイツ語のほか、英語とフランス語、ロシア語を流暢に話す。

学歴

学校の成績は常にトップクラスだった一方、体育と美術が苦手だったという。ライプツィヒ大学で物理学を専攻し、卒業論文の評価は「Sehrgut」(とても良い)。1986年に物理学の博士号を取得している。当時、研究者から政治家への転身は異色だった。

ポーズ

お腹の前で両手をひし形に組むのが、「メルケルのひし形」(Merkel-Raute)と呼ばれるお決まりのポーズ。

アンゲラ・メルケルが首相になるまで

1954年7月17日、アンゲラ・ドロテア・カスナーがハンブルクに誕生した。父のホルスト・カスナー氏はプロテスタント神学者であり、ドイツ民主共和国(東ドイツ)の牧師不足を補うため、生後数週間の娘を連れて一家で東ドイツへ移住した。

アンゲラは、いつも規則正しくあるように、と父から言い聞かせられて育った子ども時代を回想して、「私は、子どもにしては完璧主義すぎるきらいがあったようだけれど、それは父の影響ね」、「父と私が似ているのは、基本的には物分かりの良い顔をして話を聞いているけど、意見が対立すると曲げないところ」と語っている。

学校の成績が常にトップクラスだったアンゲラは、アビトゥーア(大学入学資格)では「平均1」の最高評価だったという。1973年にライプツィヒ大学に入学して物理学を修め、1978~1990年までは科学アカデミー付属物理化学中央研究所にて学術助手を務めた。また、彼女が「アンゲラ・メルケル」となったのは、1人目の夫ウルリッヒ・メルケルと学生結婚をした1977年のことだった。

そしてベルリンの壁が崩壊した1989年の12月、民主主義に目覚めたメルケル氏は新政党「Demokratischer Aufbruch」( デモクラシーの勃興=DA)へ入党。社会の情勢は混乱を極めていたが、東ドイツ市民たちは、新しい時代の到来に夢と希望を抱いていたという。その後、東西ドイツが再統一すると、当時ヘルムート・コール連邦首相が率いていたキリスト教民主同盟(CDU)に入党し、その年の連邦議会選挙で初当選を果たした。第四次コール政権では、連邦女性・青少年大臣に任命され、1994年からは連邦環境・自然保護・原子力安全大臣を務めたが、人々はまだ「東から来た灰色のネズミ」(graueMaus aus dem Osten)と、メルケル氏を見下していたようだ。

その後、1998年の連邦議会選挙でCDUは大敗。ゲルハルト・シュレーダーが率いる社会民主党(SPD)と緑の党による連立政権が樹立された。さらに翌年、コールの不正献金問題が発覚し、メルケル氏は新聞で公然とコールを批判。党員たちにも、彼から距離を置くように訴えた。さらにメルケル氏は1998年にCDU幹事長に選出され、2000年にはついにCDU党首となった。

2005年7月、国内の失業者が500万人を超え、戦後最多を記録。その責任を問うため、内閣信任案を与党に否決させ、連邦議会は解散となった。急遽9月に行われた連邦議会選挙にて、メルケル氏を首相候補に掲げたCDUは第2党となったが、39年ぶりにCDUとSPDによる大連立政権が誕生。その後2カ月間の協議を経て、最終的にシュレーダーが首相の座を退くことになった。そして同年11月、51歳のアンゲラは歴代最年少で女性初、そして東ドイツ出身者として初の首相に就任したのだった。

参考:本誌1021号「アンゲラ・メルケル首相 徹底解剖」

メルケル政権をおさらいする5つの政策

さまざまな政策を通じて、功績を残してきたメルケル首相。大胆な方向転換によって支持率低下を招いたこともあったが、おおむね評価されてきたといえる。ここでは、そんなメルケル首相が率いてきた長期政権の歩みを五つのカテゴリから振り返る。

[経済政策] 経済復興からの財政黒字国へ

メルケル政権のハイライトの一つといえば、ドイツ再統一以降、最も景気の良い時期を経験したことにある。コロナ禍以前のドイツは、G7のなかでも唯一の財政黒字国家であり、ドイツの経済力は世界でも抜きん出ていた。しかしこれほど経済が回復した背景には、シュレーダー前政権による社会保障制度改革「アゲンダ2010」の存在がある。その成果が出た時期に、たまたまメルケル氏が居合わせただけと捉えることもでき、一概にメルケル氏の功績とはいえない。また2009年のリーマン・ショックを経験したにもかかわらず、ドイツが黒字回復した背景には、輸出の急成長がある。メーカーを中心に多くのドイツ企業が輸出を増やしたこと、特に中国での売上高が急増したことが大きな要因となっている。

またメルケル政権は、2011年に製造業のデジタル化計画である「インダストリー4.0」(Industrie 4.0)を打ち出した。インダストリー4.0はインターネットと人工知能(AI)の本格的な導入によって、生産・供給システムの自動化、効率化を革命的に高めようとする試みだ。いわゆるIoT(モノのインターネット)化である。メルケル政権は米国や中国に比べてデジタル化が遅れていることについての危機感を表明し、この政策によって、10年間でドイツ工業のデジタル化を大きく推し進めてきた。独大手ボッシュではインダストリー4.0関連の売上高が40億ユーロを超えたといい、少しずつその成果が見えてきている。とはいえ、途上にあるこの施策が最終的に評価されるのはまだまだ先となるだろう。

参考: 本誌977号 独断時評「インターネット産業革命がやってくる」、NRW.Global Business 「インダストリー4.0 - ドイツでは工場のデジタル化が加速」、PR TIMES「着手から10年:ボッシュ、インダストリー4.0関連の売上高が40億ユーロに到達」

[外交政策] ドイツと欧州の顔としてリード

対米国における外交

オバマ大統領(当時)とは良好な関係を築いてきたメルケル首相だったが、2016年にトランプ氏が大統領選で勝利すると独米関係も一変した。翌年1月にトランプ氏が「外国のテロリストの入国から米国を守るための大統領令」に署名し、米国は難民の受け入れのほか、シリアやイラクなどからの市民の入国を禁止。この措置に対して、メルケル首相はトランプ前大統領を厳しく糾弾した。2018年のG7サミットでは、首相宣言「コミュニケ」への署名を求めて、トランプ前大統領に詰め寄るメルケル首相の写真が話題となった。

トランプ政権時代、貿易交渉や安全保障の問題で独米の亀裂は深まったが、昨年バイデン氏が大統領に当選し、両国の関係修復に向かって歩み始めた。7月の最後の訪米では、民主主義の価値観の重要性を確認し、二国の連携を強化する「ワシントン宣言」を採択した。

2018年6月9日、ドイツ政府が撮影したG7サミットでの一場面

2018年6月9日、ドイツ政府が撮影したG7サミットでの一場面

対欧州連合(EU)における外交

EUのリーダーとしても大きな役割を果たしてきたメルケル首相。2010年以降のユーロ危機では、EU各国首脳と交渉した結果、ギリシャがユーロ圏に残留することとなり、その調整能力が発揮された。フランスのマクロン首相とは激しく議論を交わすこともある一方で、友好的な関係を保ち、共にEUに蔓延する右派ポピュリズムと対立してEUのつながりの強化に務めてきた。

ブレグジットの交渉でも、英国ばかりが有利にならないよう尽力。一時はEU大統領候補としてメルケル首相の名前が挙がったが、政界を引退するという姿勢を貫いている。

対中国における外交

ドイツにとって最も重要な貿易パートナーである中国だが、昨今は香港の民主化デモや新疆ウイグル自治区の弾圧などの問題から、特にEUでは独中関係を疑問視する声が大きくなっている。昨年12月、EU議長国としてメルケル首相はEU・中国包括的投資協定(CAI)を合意に持ち込んだ。しかし今年5月、欧州議会は同協定の批准を凍結している。

また8月2日には、ドイツはフリゲート艦「バイエルン」をインド太平洋地域に向けて派遣。中国と近隣諸国に対して存在感を示す目的だが、独中関係に影響する可能性も示唆されている。

対ロシアにおける外交

ドイツや西欧諸国は、プーチン大統領とクリミア併合やウクライナ内戦をめぐって対立する一方で、エネルギーについてはロシアに依存するという矛盾に苦しんでいる。とりわけドイツとロシアを結ぶガスパイプライン「ノルドストリーム2」について、メルケル政権はEU諸国や米国と対立を続けてきた。

今年7月、独米の共同声明ではロシアがエネルギーを武器として利用したり、ウクライナを侵害したりするようなことがあれば、制裁を加えることで同意。またロシアの政治活動家ナワリヌイ氏の暗殺未遂をめぐっても、独露関係の緊張状態は続いている。

参考: 本誌1044号 独断時評「『トランプ主義』に反発するドイツ」、日本国際問題研究所「〔研究レポート〕ドイツの対中政策―ポスト・メルケル時代へ向けて」、本誌1093号 独断時評「露からのガスパイプライン - ノルドストリーム2をめぐる激論」、jiji.com「異色の首相、危機乗り越えた16年=現実主義、難民危機で失速―メルケル氏・独」

[難民政策] 賞賛から一転、支持率低下へ

2015年夏、ハンガリーとオーストリアの国境には、シリアやアフガニスタンなどから戦火を逃れてきた難民が殺到。この欧州難民危機に対し、メルケル首相は「Wir schaffen das!」(私たちはやり遂げる!)という言葉とともに、事実上国境を解放してドイツで大量の難民を受け入れることを表明した。2015年だけでも約89万人という異例の人数が、ドイツで亡命申請をしたのだった。

ドイツではナチスのユダヤ人迫害への反省から、欧州難民危機以前から難民に寛容な態度を取り続けてきた。メルケル氏のこの時の判断も、東独出身者としての経験や人道主義・民主主義に基づいた勇気ある行動だと世界中から賞賛され、同年10月2日付のビルト紙が「メルケル氏は今年のノーベル平和賞を受賞するチャンスがある」と伝えたほどだった。

2017年の連邦議会選挙で敗北し、険しい表情を見せたメルケル首相

2017年の連邦議会選挙で敗北し、険しい表情を見せたメルケル首相

しかし、ドイツでも難民による性犯罪や殺人、テロ事件が多発。さらに難民の受け入れに多額の税金が使われていることに、特に旧東独地域の市民を中心に不満が強まっていく。その結果が如実に表れたのが、2017年9月24日の連邦議会選挙だった。メルケル首相率いるCDU・CSUの得票率は33%と、1949年以来最悪の数字を記録。反対に排外主義を掲げる極右政党「ドイツのための選択肢」(AfD)の得票率が12.6%に達して第三党に躍進し、戦後初めて極右政党の連邦議会入りを許すことに。誰もが「メルケル時代」の終わりの始まりを感じた瞬間だった。

参考:本誌1059号 独断時評「大波乱! 連邦議会選挙極右政党躍進の衝撃」、本誌1060号 独断時評「難民受け入れ数でCDU・CSU合意『上限』をめぐるメルケル首相の苦悩」、本誌1072号 独断時評「ドイツの難民問題は解決していない」、本誌1128号特集「ドイツ社会に生きる難民たち」

[環境政策] 脱原発から始まったエネルギーシフト

2011年の福島第一原発事故を受け、脱原発を決めたこともメルケル政権の大きな決断の一つだ。物理学者でもあるメルケル首相はもともと原子力擁護派だった。前のシュレーダー政権が決めた最初の脱原子力合意を2010年に改正して、原子炉の稼働年数を延長させた。これは電力業界の意向を全面的に受け入れた政策だった。ところが、2011年に日本で西側世界では最悪の原子炉事故が起こると、180度方向転換して「原子力批判派」になり、2022年末までに原発を全廃することを決めた。

記録的な猛暑により市民の気候変動に対する危機感が高まった2018年は、気候変動ストライキ「Fridays for Future」(未来のための金曜日)にドイツの若者たちが積極的に参加した年でもあった。その翌年、メルケル政権はそんな市民の声に答えるような形で、2038年までに全ての褐炭・石炭火力発電所の廃止を決めた。さらにメルケル政権は、2019年10月に「 気候変動保護プログラム2030」を閣議決定。二酸化炭素(CO2)の排出量を抑えるため、風力や太陽光による発電量を大幅に増やす計画を打ち出したほか、2030年までに電気自動車(EV)台数を1000万台に引き上げるため、補助金の助成期間を延長したりするなど、さまざまな施策が盛り込まれた。

またドイツ市民の間では、今年7月に発生した洪水により、ますます気候変動への危機感が強まっている。被災地で被害を目の当たりにしたメルケル首相は、「今後は気候保護政策を加速する必要がある」と述べた。

2020年ドイツの総発電量

2020年、初めて自然エネルギーが総発電量の50%以上を占めた

2020年、初めて自然エネルギーが総発電量の50%以上を占めた

参考:本誌1141号特集「エネルギーシフトで変わりゆくドイツ」

[コロナ政策] 異例のテレビ演説で再び評価

2020年2月、新型コロナウイルスの感染者が欧州各国でも急増。メルケル首相はこの混乱のなか、3月18日に異例のテレビ演説を行う。テレビの前の市民一人ひとりに「この課題は必ず克服できる」と語りかけ、「 スーパーのレジ係や、商品棚の補充担当として働く皆さん」と、パンデミック下の生活を支える人々へ感謝を述べた。そして3月22日には、最初のロックダウンに踏み切ったのだった。

しかし、経済への打撃は日に日に深刻化していく。連邦政府はコロナ・デフレに対抗しようと、6月3日に総額約1300億ユーロにも上る「景気パッケージ」を発表。その一つとして、同年末まで付加価値税を引き下げ、生活者の負担を減らそうと試みた。また小売店への資金援助や、EV車の購入補助金などの景気刺激策が行われた。コロナ直前まで20%台後半まで低迷していたCDU・CSUの支持率は、2020年5月時点では40%近くまで回復。レームダック化がささやかれたメルケル氏も、科学に基づいた適切なコロナ対策で再び評価された。

2020年3月18日、テレビ演説で市民に語りかけたメルケル首相

2020年3月18日、テレビ演説で市民に語りかけたメルケル首相

しかし感染が深刻化したコロナ第2波では、ワクチン投与の遅れや各州間での足並みの乱れが目立ち、さらにメルケル氏は特別休日をめぐる混乱を招いたことで謝罪会見を開くことに。長引くウイルスとの闘いで社会が疲弊し、市民の間で不満が募っている。CDU・CSUの支持率も再び低下し、コロナ禍も政界も先が読めない状態だ。コロナ禍が幕引きとなるのも、本当の意味でメルケル氏のコロナ政策の評価が決まるのも、彼女が引退してからずっと後になるのかもしれない。

参考:本誌1119号 独断時評「コロナ危機と闘うドイツ、史上初の接触制限令」、本誌1123号 独断時評「メルケル政権はコロナ・デフレを防げるか?」、本誌1143号 独断時評「メルケル首相が前代未聞の謝罪会見」

どうなる?ポスト・メルケル時代のドイツ

ドイツだけでなく世界をリードしてきたメルケル首相。その後を担うドイツ首相は一体誰になるのだろうか? 最後に、本誌「独断時評」でおなじみの熊谷徹さんに、連邦議会選挙の予想をしていただくとともに、これからのドイツの課題についてご寄稿いただいた。

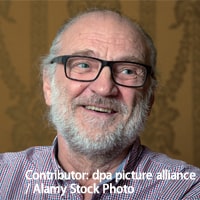

熊谷徹 Toru Kumagai

1959年東京生まれ。1990年からフリージャーナリストとしてドイツ・ミュンヘン在住。再統一後のドイツ、欧州の政治経済、安全保障問題など、幅広い分野で執筆している。本誌では毎号「

独断時評」を連載中。

www.tkumagai.de

「半分死に体で政界から去りたくない」

まもなく「メルケル時代」が終わる。興味深いことに、多くのドイツ人が同氏の仕事ぶりについて満足感を表明している。ARDが今年8月に発表した世論調査の結果によると、回答者の84%が「満足している」と答えた。実はこれまでドイツの首相の大半は、辞める時には支持率がどん底に落ちるのが常だった。

ブラントは秘書が東ドイツのスパイだった責任を取り、失意のうちに首相の座を去ることに。コールは経済状態の悪化を批判されて、SPDと緑の党の左派連立政権に駆逐された。引退後も「CDU闇献金事件」で評判を落としている。シュレーダーは社会保障・労働市場改革プログラム「アゲンダ2010」について集中砲火を浴び、選挙で敗北した。

メルケル氏は、以前から「辞める時にはみじめな運命は辿りたくない」と語っていた。メルケル氏は1998年にある本の中で「私は半分死に体のスクラップになって、政界から身を引きたくない。むしろ、『ずいぶん長い間同じことをやって、そろそろ退屈して来たので、何か違うことをやりたい』という形で政界から去りたい」と語っていた。その意味でメルケル氏の「平穏に首相の座を去る」という希望は成就する可能性が強い。アフガニスタンでのタリバン政権の誕生を早期に察知できず、ドイツ人やアフガン協力者の救出が遅れたという問題はあるが、首相が直ちに責任を問われる可能性は低い。

緑の党は政権入りを果たすか?

さて、今年の連邦議会選挙の最大の争点は気候変動対策だ。ポイントは、2019年以来上昇気流に乗っていた緑の党が、2度目の政権入りに成功するかどうかである。各党の選挙マニフェストを読み比べると、緑の党ほど気候保護政策に力を入れている党はない。同党はこの国をエコロジー社会に変革することを目指している。

そのために同党は脱石炭を8年前倒しして2030年に実行すること、ディーゼルエンジンやガソリンエンジンを積んだ新車の販売を2030年に禁止することを公約している。さらに高速道路の全区間で最高速度を時速130キロに制限するほか、国内の旅客機の短距離便を禁じることも約束している。新築される全ての建物の屋根に太陽光発電パネルの設置を義務付け、燃料にかかる炭素税を2023年から大幅に引き上げる。7月にドイツ西部を襲った過去59年間で最悪の水害は、気候変動対策の重要性を有権者の心に刻み込んだ。その意味で、緑の党の政策は人々の共感を呼ぶかもしれない。

だが問題は、緑の党のべアボック首相候補の人気の低さだ。新著に他人の記事を無断で引用した問題で批判された際に、同氏は初めの内無断引用を正当化するような態度を示し、1カ月にわたってミスを認めなかった。特別収入の申告漏れや経歴の記入ミスも指摘された。このことは、州首相はおろか地方自治体の首長すら務めたことのないべアボック氏の未熟さを暴露した。この結果、ARDの世論調査で今年5月には28%だったべアボック氏の支持率は、8月には16%となった。

だが5月には21%だったCDU・CSUのラシェット首相候補の支持率も、8月には20%に下がった。同氏に対しては党内からも「優柔不断」という批判が出ているほか、被災地を訪問した大統領の背後で笑っていた映像も、有権者の反感を買った。ほかの2人に比べて失点が少ないSPDのショルツ首相候補が、8月には35%と最高の支持率を記録した。

8月の時点で政党の支持率を見ても、CDU・CSUと緑の党が下降し、SPDと自由民主党(FDP)が増える傾向にある。これらの数字は世論調査の回答者たちの反応が、報道に応じて敏感に変化することを示唆している。したがって投票結果が、世論調査機関が想定していないような番狂わせになる可能性もゼロではない。

主要政党の首相候補の支持率の変化

選挙後の連立交渉は難航か

現時点では、2党が連立しても連邦議会の議席の半数は確保できない。少なくとも3党の連立が必要になり、交渉は複雑化するに違いない。

例えばどの党が政権に就いても、国民の期待に応えて二酸化炭素(CO2)削減策と洪水による被害を軽減するための対策に力を入れざるを得ない。しかし各党の気候保護政策の細部には、隔たりがある。経済非炭素化の加速の法制化を要求する緑の党と、法律ではなく市場メカニズムによってCO2削減を目指すCDU・CSUおよびFDPの間で、意見が対立するだろう。またドイツでは2019年以来、鳥獣保護団体や住民の訴訟のために、陸上風力発電設備の新設にブレーキがかかっている。新政権はこうした困難を克服して、陸上風力の設備容量を大幅に拡大する必要がある。

新政権にとってもう一つ重要な課題は、米国と中国に比べて遅れているデジタル化の推進だ。コロナ危機はドイツの行政機関、教育機関、医療機関、生産現場などでデジタル化が遅れていることを白日の下に曝した。社会の耐性(レジリエンス)を高める上でも、デジタル化の加速は喫緊の課題だ。さらに人工知能や量子コンピューターなどの社会・経済での活用にも力を入れる必要がある。

昨年メルケル政権は、「気候保護政策とデジタル化を、コロナ危機による経済的ダメージを克服する対策の柱とする」という方針を打ち出していた。次期政権は、この目標を受け継いで、社会経済のグリーン化とデジタル化によって新しい雇用を創出し、経済成長率の回復を実現しなくてはならない。

人権・民主主義の擁護を最も重視したメルケル

メルケル首相は、欧州連合(EU)で最も経験豊かな指導者だった。リーマン・ショック、ユーロ危機、ウクライナ危機、難民危機、ブレグジットなどさまざまな緊急事態への対応を経験してきた。彼女が最も重視してきたのは人権と自由、民主主義を守ることだった。東ドイツで社会主義国家の非人間性を経験したからだ。現在、米国の指導力が弱まり、中国やロシアなどでは政府が民主主義勢力を抑圧し、強権的な姿勢を強めている。世界の不安定性は増すばかりだ。アフガニスタンでの政変は、米国の弱体化を象徴している。

メルケル氏は、トランプ前大統領が北大西洋条約機構(NATO)からの脱退の可能性まで示唆して、ドイツなど西欧諸国に圧力をかけた経験から、「われわれは自分の運命を自分の手で切り開かなければならない」と述べ、米国に依存することの危険性を指摘した。欧州は米国の手を借りずに、局地紛争などに対応できる態勢を早急に整える必要がある。ドイツそして欧州諸国は、メルケル氏の哲学を継承して、「海図なき未知の海域」で民主主義の灯を守りながら、慎重な航海を続けなくてはならない。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

今年8月に発表された、ハンブルク州立劇場の新作「Playing Trump」。トランプ元米大統領によって翻弄された世界をテーマにした作品が、退任からわずか7カ月で世に送り出された

今年8月に発表された、ハンブルク州立劇場の新作「Playing Trump」。トランプ元米大統領によって翻弄された世界をテーマにした作品が、退任からわずか7カ月で世に送り出された

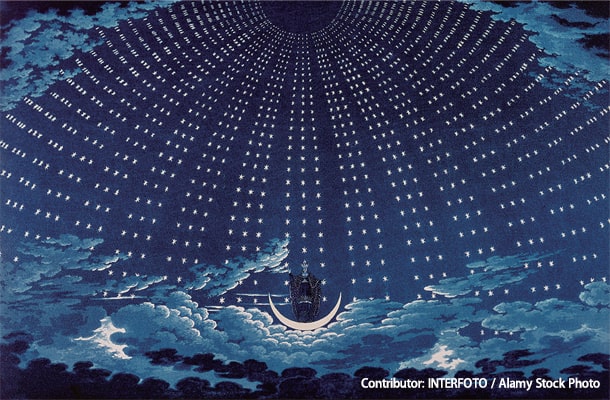

1815年にドイツの建築家シンケルが描いた「夜の女王のアリア」のシーン

1815年にドイツの建築家シンケルが描いた「夜の女王のアリア」のシーン

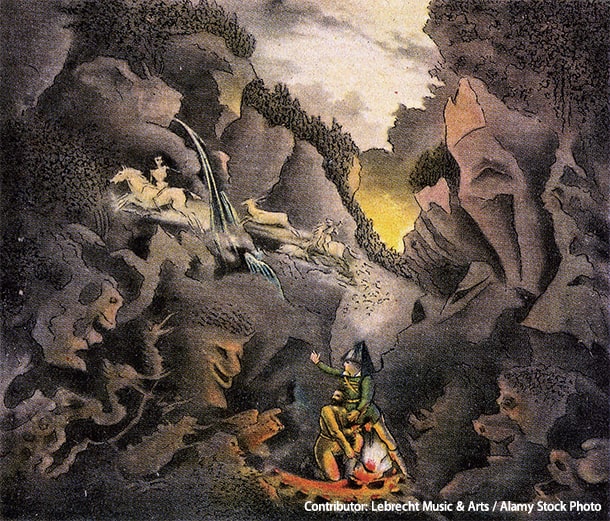

緊張感あふれる「狼谷」のシーンを描いた銅版画

緊張感あふれる「狼谷」のシーンを描いた銅版画

ニュルンベルクの街を舞台としたステージデザイン

ニュルンベルクの街を舞台としたステージデザイン

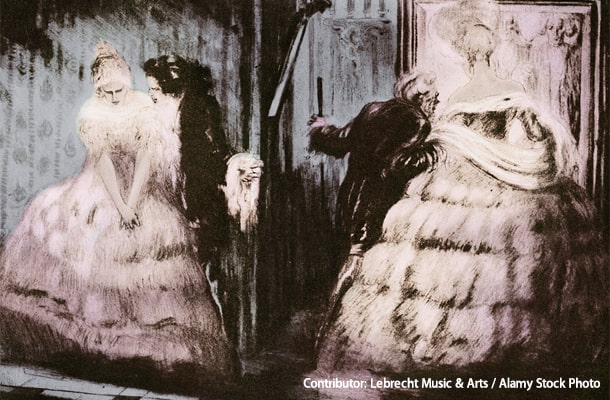

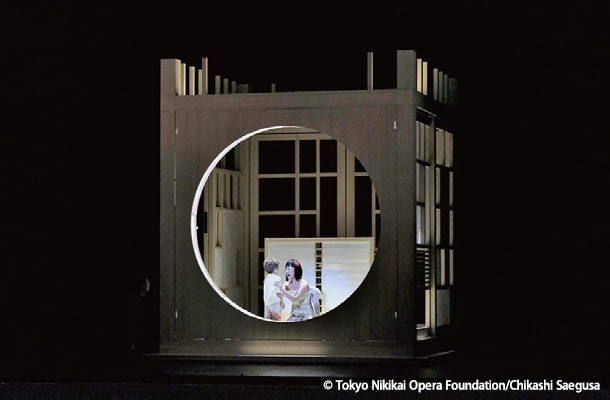

第三幕、オクタヴィアンとゾフィーの二重唱「夢だわ、本当ではあり得ない」の場面

第三幕、オクタヴィアンとゾフィーの二重唱「夢だわ、本当ではあり得ない」の場面

2018年6月9日、ドイツ政府が撮影したG7サミットでの一場面

2018年6月9日、ドイツ政府が撮影したG7サミットでの一場面

2017年の連邦議会選挙で敗北し、険しい表情を見せたメルケル首相

2017年の連邦議会選挙で敗北し、険しい表情を見せたメルケル首相

2020年、初めて自然エネルギーが総発電量の50%以上を占めた

2020年、初めて自然エネルギーが総発電量の50%以上を占めた

2020年3月18日、テレビ演説で市民に語りかけたメルケル首相

2020年3月18日、テレビ演説で市民に語りかけたメルケル首相

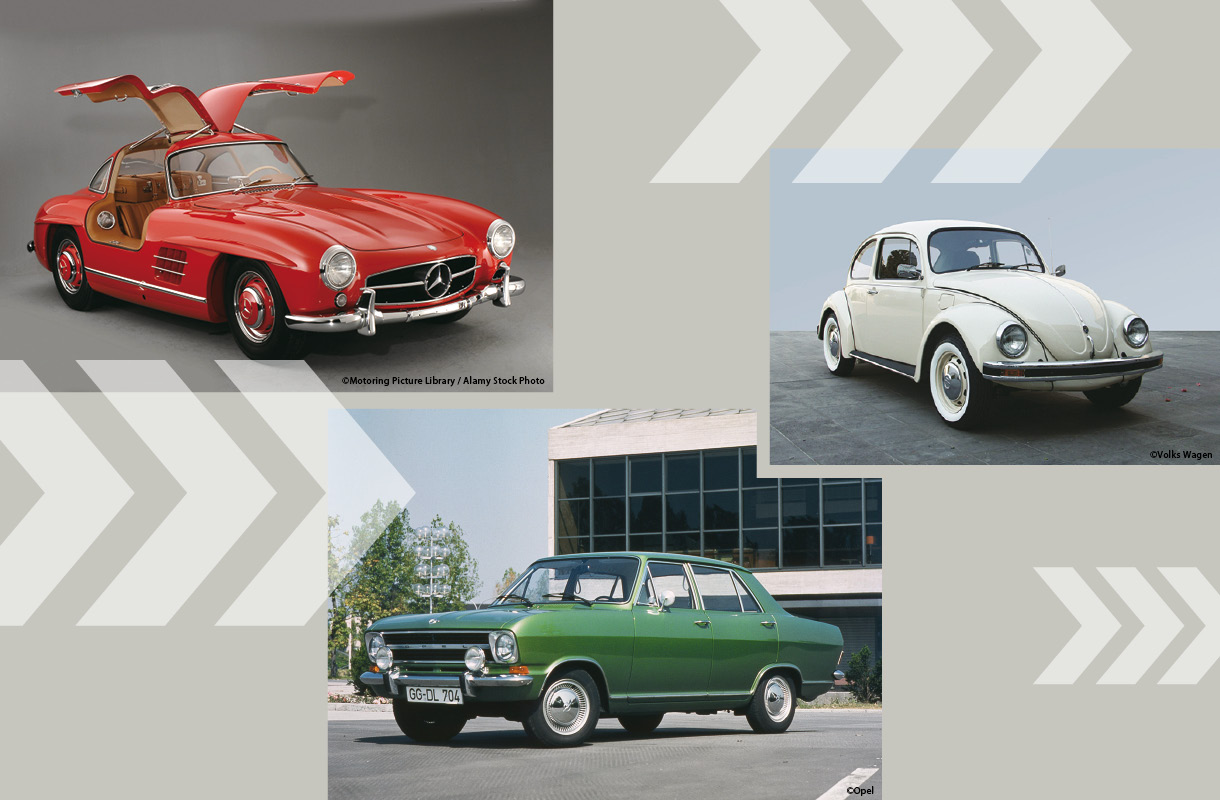

ほぼ同時期にガソリン車を発明したダイムラー(上)とベンツ(下)

ほぼ同時期にガソリン車を発明したダイムラー(上)とベンツ(下)

ARDのテレビ映画『Carl & Bertha』(2011)より、ベルタの運転シーン

ARDのテレビ映画『Carl & Bertha』(2011)より、ベルタの運転シーン

伝説的なレーシングカー「シルバー・アロー」に熱狂する人々(1935年)

伝説的なレーシングカー「シルバー・アロー」に熱狂する人々(1935年)

メルセデス・ベンツによる自動運転が搭載されたEV車のプロトタイプ

メルセデス・ベンツによる自動運転が搭載されたEV車のプロトタイプ

ロリオの2作目の映画「Pappa ante Portas」より

ロリオの2作目の映画「Pappa ante Portas」より

フォン・ビューロー家の紋章。「ロリオ」とは、フランス語でニシコウライウグイスのことで、紋章の一番上にニシコウライウグイスが乗っていることにちなむ

フォン・ビューロー家の紋章。「ロリオ」とは、フランス語でニシコウライウグイスのことで、紋章の一番上にニシコウライウグイスが乗っていることにちなむ

だんご鼻の男はロリオを象徴するイラストとなった

だんご鼻の男はロリオを象徴するイラストとなった ブレーメンのロリオ広場(Loriotplatz)のベンチに座るだんご鼻の男のモニュメント

ブレーメンのロリオ広場(Loriotplatz)のベンチに座るだんご鼻の男のモニュメント

テレビスターとなったイヌのヴムとゾウのヴェンデリン

テレビスターとなったイヌのヴムとゾウのヴェンデリン

緑のソファに座るロリオとイヴリン(1989年撮影)

緑のソファに座るロリオとイヴリン(1989年撮影)

1984年、テレビ番組「Ein Star in der Manege」の企画でオーケストラの指揮をしたロリオ

1984年、テレビ番組「Ein Star in der Manege」の企画でオーケストラの指揮をしたロリオ

映画「Ödipussi」の主人公は、ロリオ扮する中年独身男性のパウル。イヴリンが演じる意中の(?)女性・マルガレーテと、母親との関係を中心に描くコメディ。タイトルは、エディプスコンプレックス(男子が母親に性愛感情を抱き、父親に嫉妬する無意識の感情)とパウルの呼び名「プッシー」をかけ合わせている

映画「Ödipussi」の主人公は、ロリオ扮する中年独身男性のパウル。イヴリンが演じる意中の(?)女性・マルガレーテと、母親との関係を中心に描くコメディ。タイトルは、エディプスコンプレックス(男子が母親に性愛感情を抱き、父親に嫉妬する無意識の感情)とパウルの呼び名「プッシー」をかけ合わせている

男性と女性の日常風景を描いたコミックやスケッチ80点以上が収められている

男性と女性の日常風景を描いたコミックやスケッチ80点以上が収められている