東日本大震災から10年

今こそ読みたい「日本とドイツの震災後文学」

東日本大震災からの10年間、起こってしまった現実を咀嚼するために、日本をはじめ世界中の作家たちが「震災」に焦点を当てた文学作品を生み出してきた。この一連の作品群は「震災後文学」とも呼ばれており、災害当時の記憶を受け継いでいくために重要な役割を担っている。ここでは、日本文学の専門家で震災後文学に詳しいクリスティーナ・岩田=ワイケナントさんにお話を伺うとともに、時間が経った今だからこそ読みたい日独の震災後文学を紹介する。 (Text:編集部)

お話を聞いた人

クリスティーナ・岩田=ワイケナントさん

名古屋大学人文学研究科准教授。トリーア大学で2007年に博士号を取得。現代日本文学を専門とし、東日本大震災や原発災害に関わる文学表現の研究なども行っている。

そもそも「震災後文学」とは

まず、「文学」という言葉の定義について考えてみましょう。今日私たちが理解している「文学」という言葉は、明治時代になってできたものであり、当時の欧州における文学概念から大きな影響を受けています。しかし「書かれたもの」に限定せずに考えると、「語る」ことは、全ての時代や人間社会で行われている行為です。「口承文学」がさまざまな土地の文化や伝統を伝えるのに大切な役割を果たしているように、人間ははるか昔から「語る」ことによって世界を説明し、理解してきました。

災害に関する社会学的な研究でも、「語る」ことの機能は重要視されています。いわく、私たちは「ナラティブ(=物語ること)」によって初めて、災害を災害として認識していくというのです。米国の社会学者であるジェフリー・アレクサンダーは、このプロセスにおいて、芸術や文化が中心的な役割を担っていると指摘しています。文学や演劇、映画、スピーチ、儀式など、あらゆる種類の「ストーリーテリング」によって、人は災害を記憶し、受け継いでいくのです。

日本中世文学の代表的な随筆である鴨長明(かものちょうめい)の『方丈記(ほうじょうき)』は、その好例の一つでしょう。同書では、大火災や竜巻、飢饉、さらに大地震など、鴨長明が経験した天変地異が書き連ねられており、日本最古の災害文学として何世紀にも渡って受け継がれるとともに、2011年以降には引用される機会が増えました。

『Aufzeichnungen aus meiner Hütte』 / 著者:鴨長明、訳:Nicola Liscutin

Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH

「ゆく川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という一節で有名な、鴨長明の『方丈記』。震災以降に日本最古の災害文学として注目を集めるとともに、ドイツでも2011年に再出版された

ドイツ語でも書かれた震災後文学

ドイツをはじめとする欧州でも、災害文学というジャンルは昔から存在しています。欧州でも自然災害はもちろん起こりますし、人的災害もまた、しばしば人々の文学的な反応を呼び起こしてきました(また実際のところ、自然災害と人的災害は必ずしもはっきり区別できるものではありません)。2011年の震災でも、津波への対策不足や、その後の福島原発事故など、多くの人にとって「自然災害」としてだけでなく「人災」としても映ったでしょう。

ドイツの場合は1970年代ごろから、そして1986年のチェルノブイリでの原発事故に衝撃を受けて、原子力発電はすでに重要なテーマとして捉えられてきました。それでも2011年に日本で起きた未曾有の大震災に対して、ドイツ語圏の作家たちも反応しています。

私自身の専門は日本文学ですが、ドイツ語の文学で言えば、例えばオーストリア人のノーベル文学賞作家であるエルフリーデ・イェリネクが、東日本大震災と福島の原発事故に強い衝撃を受けたことから、戯曲『光のない。』(2011年)を執筆しました。また、ニーナ・イェックルは「津波」をテーマに『Der lange Atem(長い息)』(2014年)という小説を書いており、この物語には、津波によって溺死してしまった人々を描く肖像画家が登場します。

さらに、日本人でありドイツ語でも執筆を行っている多和田葉子も、このテーマに精力的に取り組んでいる作家の一人です。彼女は震災当時、ドイツの日刊紙などで原発事故をテーマとしたインタビューにも頻繁に登場し、積極的に発言していました。『献灯使』(2014年)をはじめとする彼女の著作のように、福島の原発事故に関する記述を越えて、資本主義社会や人間の進歩への過信にまで批判的に切り込んでいる文学作品は、実はそう多くはありません。

「震災」を記録する上で、文学や芸術が果たす役割

2011年以降、多くの科学的なデータが、これまでにないくらい収集されました。その目的はまず、ビックデータを分析することでなぜ震災が起こったかを理解することにあり、それによって災害対策を改善することにあります。これは当然と言えば当然ですが、作家の重松清は2013年にとても示唆的な発言をしています。「『ビッグ』とは『無数のスモールの集積』であるということを忘れてしまうと、その途端、解析の網の目から大切なものがこぼれ落ちてしまうだろう。(中略)『震災ビックデータ』では、死者の記憶を追うことはできない。死者の声を記録することもできない。だが、人間はそのために想像力を持ったのではないか。(中略)ここからは文学の出番だよなあ、と痛感する」と。

科学的なデータの解析は「事実を明らかにすること」を目的にしていますし、新聞やテレビなどのメディア報道の目的もまた「事実を伝えること」でしょう。それに対して、文学や芸術、(ドキュメンタリーも含む)映画などの役割は、それだけでは担いきれないような人間の感情や視点、想像力に働きかけることにあるのかもしれません。

コロナ禍で迎える「東日本大震災から10年」

個人的には、震災から10年が経ったという事実そのものは、「震災後文学」に新たな意味を与えるということはないと思います。しかし、新型コロナウイルスによってパンデミックが起こったことは、震災後文学を今後読んでいく際に、私たちの解釈や受け取り方に変化をもたらすかもしれません。

というのも私は2020年の春と秋に、留学生を対象とした「震災後文学」に関する二つのセミナーを開講していました。一つ目の短期留学生たち向けの授業では、生徒たちはコロナ禍によって3月初旬に突然帰国を余儀なくされ、その後の数週間、彼らの国では厳しいロックダウンが行われました。もう一つの長期留学生を対象とした授業でも、彼らが休暇で一時帰国している間に、日本では全ての外国人の入国が禁止に。留学生も例外ではなく、日本に再入国できませんでした。

川上弘美や多和田葉子の短編小説などでは、ある日突然、前日までと全く変わってしまった世界を描いていますが、学生たちはまさにそれを経験したのです。彼らは、「コロナ禍がもしなければ、私たちは震災後文学をもっと別の視点から読んでいて、今ほど理解できなかったかもしれない」と語ってくれました。その意味で、コロナ禍は3.11の強い記憶を呼び起こす契機になっており、震災後文学はコロナ禍によって全く新しいリアリティーを帯び始めているようです。

日本とドイツで紡がれた震災を考える7冊

震災から10年、その記憶は私たちの日常から次第に遠ざかっているかもしれない。日本とドイツ、それぞれの言語で書かれた文学作品は、時間や場所を超えて私たちに「震災とは何か」を問い続ける。

西洋思想にも衝撃を与えた地震とその後の社会の姿

チリの地震 / 著者:ハインリヒ・フォン・クライスト、訳:種村季弘

発行元:河出書房 / 2011年8月刊行

ドイツを代表する18世紀の劇作家クライストが1807年に発表した短編小説。主人公の青年は裕福な貴族の娘と身分違いの恋に落ちるがその仲は引き裂かれ、修道院での密会がばれた二人は神を冒涜したとして投獄される。娘は裁判で死刑が決まり、その知らせを受けた青年は絶望して自殺しようとするが、まさに首を吊ろうとしていた瞬間に大地震が起きるのだった。地震によって僧院や牢獄などの公権力が倒壊し、生き延びた人々は身分を越えて助け合うが、やがて地震以前の権力や秩序の回復が試みられていく。

ドイツの教科書にも載った未来に伝える原発の恐ろしさ

みえない雲 / 著者:グードルン・パウゼヴァング、訳:高田ゆみ子

発行元:小学館 / 2006年11月刊行

チェルノブイリでの事故をきっかけに、ドイツで原発事故が起きたらどうなるかをテーマに1987年に書かれたヤングアダルト向け小説。舞台は西ドイツ。主人公であるギムナジウムに通う14歳の少女ヤンナ・ベルタが午前中の授業を受けている最中に、近郊の原子力発電所で事故が起きる。街はパニック見舞われ、ヤンナも避難する途中で吐き気に襲われて気を失う。同書はドイツ国内だけでも150万部販売される大ベストセラーになるとともに、ドイツやベルギーなどでは学校教材としても用いられた。

ノーベル文学賞作家が震災に捧げるレクイエム

光のない。 / 著者:エルフリーデ・イェリネク、訳:林立騎

発行元:白水社 / 2021年3月刊行

震災後に急遽書き下ろされた戯曲で、2011年9月には早くもケルンで上演された。暗く不穏な気配に満ちた空間で、対話とも呼べない対話をする「第一バイオリン(A)」と「第二バイオリン(B)」。彼らが生きているか死んでいるか、津波に飲み込まれたのか、原子力発電所に取り残されたのか、はっきりとしたことは分からない。しかし放射線、半減期、設備の停止……などの言葉が、震災当時の切実な不安と混乱を思い起こさせる。今年3月11日には、表題作とその続編を収録した待望の新書版が発売される。

福島で生きる詩人の圧倒的な言葉の力

詩の礫(つぶて) / 著者:和合亮一

発行元:徳間書店 / 2011年6月刊行

福島在住の詩人である和合亮一は、震災後6日目からツイッターで詩を発表し始める。140文字という限られた字数の中で、福島への思いや震災への行き場のない怒り、生と死の不条理さ、悲しみや戸惑いなどの感情が表現され、国内外で大きな反響を呼んだ。リアルタイムで紡がれた心の叫びがページをめくるごとに迫ってくる。和合の詩は2016年にドイツ語にも翻訳されており、それらは『Worte ohne Schutzanzug(防護服のない言葉)』(原書は『ふたたびの春に / 震災ノート 20110311-20120311』)で読める。

温かな日常をむしばむ「あのこと」の後で

神様2011 / 著者:川上弘美

発行元:講談社 / 2011年9月刊行

1993年の川上のデビュー作『神様』では、主人公は同じアパートに引っ越してきた「くま」とピクニックに出かける。紳士的で優しい「くま」との交流が美しい、不思議な吸引力を持つ作品だ。川上は震災にすぐに反応し、この作品を2011年3月に『神様 2011』というタイトルで書き直す。ストーリーの流れは基本的に『神様』と同じだが、『神様 2011』は「あのこと」が起きた後という設定に変更。例えば冒頭、二人はピクニックの際に「防護服」を着て出かけるなど、平和だったはずの日常は「あのこと」に侵食されている。

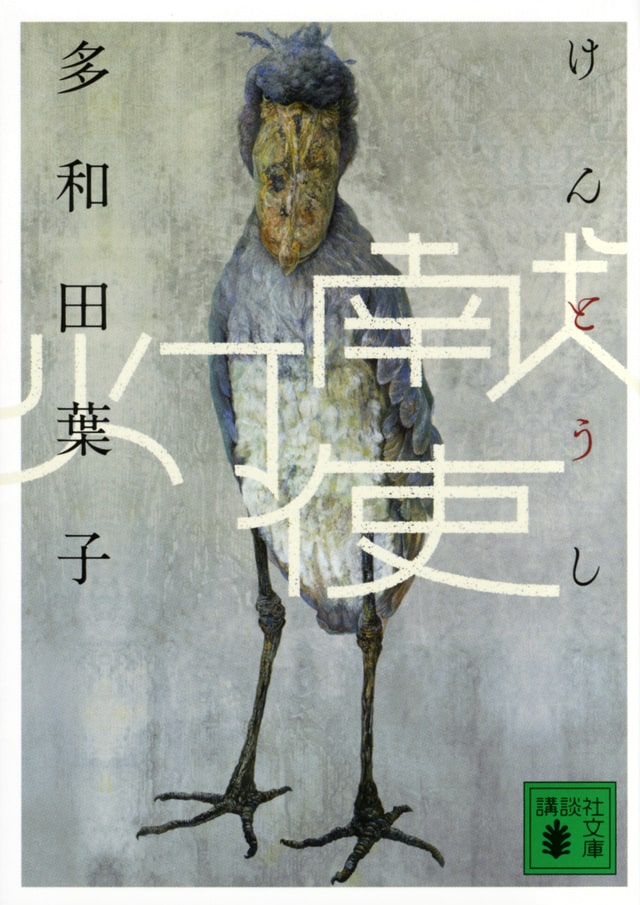

日独を繋ぐ作家が描く恐ろしい未来の日本

献灯使(けんとうし) / 著者:多和田葉子

発行元:講談社 / 2014年10月刊行

30年以上ドイツに暮らし、日本語とドイツ語で作品を発表している多和田葉子。彼女が2014年に発表した本作は、震災後のいつかの日本を舞台にしたディストピア小説だ。大厄災に見舞われた日本は鎖国政策を行い、外来語を禁止し、インターネットや車も無い。老人は100歳を過ぎても元気なのに、子どもたちは病弱で長く歩くこともできない。老人の義郎は、「無名(むめい)」という名のひ孫と東京郊外の仮設住宅で暮らしているが、やがて少年となった無名は「献灯使」として海外へ旅立つ運命にあった……。

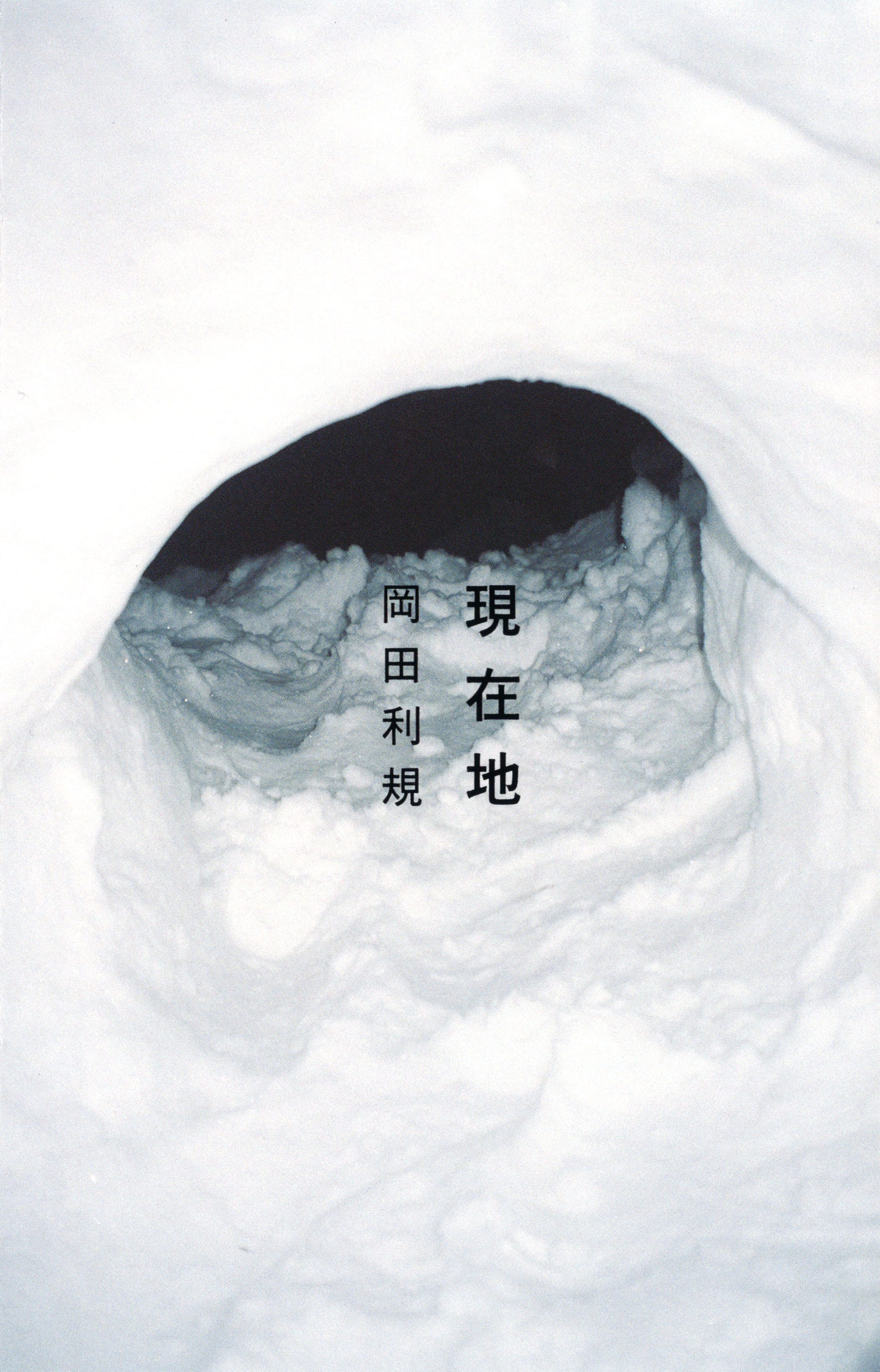

芸術の力とは? 劇作家が挑む「ポスト3.11」

現在地 / 著者:岡田利規

発行元:河出書房 / 2014年11月刊行

劇作家であり、劇団チェルフィッチュの主宰である岡田利規の作品集。岡田は震災を通して、演劇や芸術などの「フィクション」が現実社会を励ますだけでなく、同時に「おびやかす力」を持つものであるとより強く認識するようになったと語る。本書収録の『地面と床』では、「そう遠くない未来の日本」を舞台に、地面の下で安らかに眠ることを望む死者と、これから生まれてくる命を守ろうとする生者との対立が描かれる。岡田の作品はドイツの公立劇場などでもたびたび上演され、その作品や演劇手法が高く評価されている。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

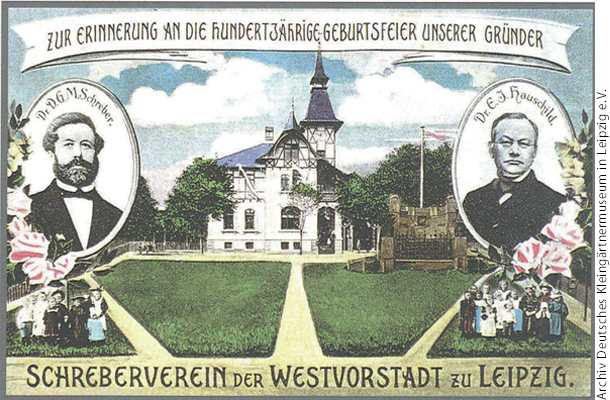

クラインガルテンは、シュレーバー博士(写真左)にちなんで「シュレーバーガルテン」とも呼ばれる

クラインガルテンは、シュレーバー博士(写真左)にちなんで「シュレーバーガルテン」とも呼ばれる

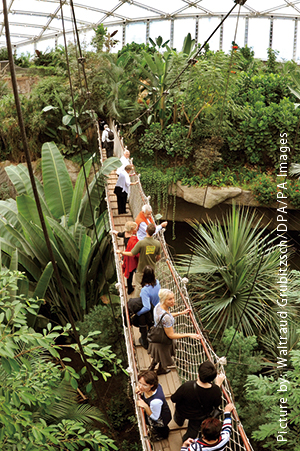

借主をはじめ、近隣住民にとっても憩いの場であるクラインガルテン。今日では、使用できる農薬や化学肥料の種類を制限するなど、環境に配慮した取り組みを行っている協会も少なくない

借主をはじめ、近隣住民にとっても憩いの場であるクラインガルテン。今日では、使用できる農薬や化学肥料の種類を制限するなど、環境に配慮した取り組みを行っている協会も少なくない