使い捨てSTOP「包装法」で暮らしが変わる? プラスチックごみ

プラスチックごみ

ゼロ宣言

2018年10月、欧州議会にて2021年からの使い捨てプラスチック製品の販売を欧州連合(EU)内で規制する法案が可決。それを受け、ドイツでは今年1月1日よりリサイクル不可のプラスチック容器などに規制を設ける法律「包装法(Verpackungsgesetz)」が施行された。環境問題に対して意識が高いドイツにおけるプラスチック製品・ごみの現実や対策を通じて、ドイツで暮らす私たちが考えるべきこと、実践できることなどこれからの生活のヒントを探る。

(text&interview:見市 知)

プラスチック製品の規制Q&A

Q1 なぜ包装法のような法案が出てきたの?

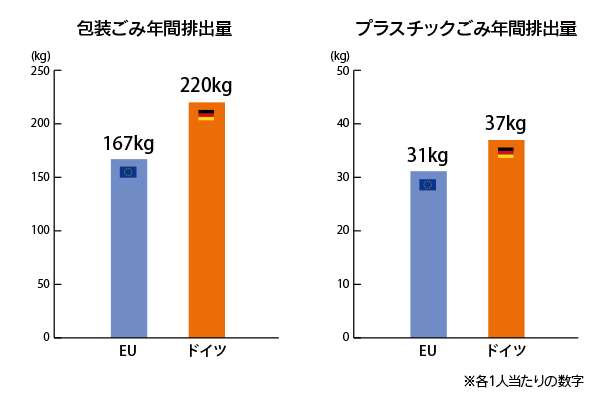

テイクアウトのコーヒーやランチの利用、小分けにされた食品など手軽で便利になったライフスタイルによって発生する包装ごみの量は、ドイツで年間181万6000トン、1人当たり220kgと言われている(2016年連邦統計庁調べ)。このうち最も問題視されているのが、リサイクルされずに海洋に漂うプラスチックごみの存在だ。昨年10月の欧州議会では、2021年からストローや皿、フォークやナイフ、柄の部分にプラスチックを用いた綿棒などの使い捨てプラスチック製品の販売をEU域内で規制する法案を可決した。これに先駆けて米大手コーヒーチェーンのスターバックスも、プラスチック製ストローの段階的な使用禁止方針を発表。使い捨てプラスチックに代表されるごみ問題への厳しい対応は、いまや世界的な流れとなっている。

海の汚染にもつながる、海洋に漂うプラスチックごみ

海の汚染にもつながる、海洋に漂うプラスチックごみ

Q2 ドイツにおける包装ごみ問題の深刻度は?

包装ごみの年間排出量は2016年の調査によるとEU平均が年間1人当たり167kg、これに対してドイツは220kg。一方、プラスチックごみに限定した場合には、EU平均が年間31kgなのに対しドイツは37kgに(2015年ユーロスタット調査)。ちなみにプラスチックごみのリサイクル率はEU平均が40%なのに対し、ドイツは49%と平均を上回る。同調査でプラスチックごみの排出量が最も多いのがアイルランドの60.7kg(リサイクル率は34%)、最も少ないのがブルガリアの13.9kg(同61%)となっている。環境保護の意識が高いイメージのドイツにおいて意外な数字だが、テイクアウトのコーヒーや食事に用いられる使い捨て容器、オンラインショッピング利用の人気などが、 包装ゴミが多い理由として挙げられている(連邦環境庁調べ)。

Q3 施行された包装法によって変わることは?

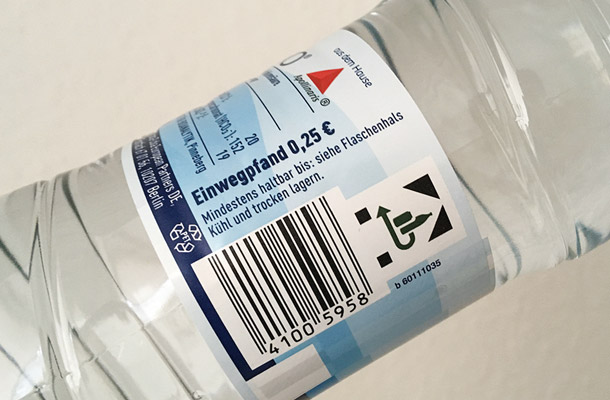

包装法により、包装や容器に対して義務付けられるリサイクル率の段階的な引き上げを実施。2019年にはガラス瓶がこれまでの75%から80%に、紙類は70%から85%に、アルミニウムは60%から80%に、プラスチックなどの化学合成物質は36%から58.80%に引き上げられる。2022年には第2段階として、これらの数値をさらに引き上げる予定だ。スーパーマーケットなどの店舗においては、飲料品のボトルが再利用可能なものであるかどうかの表記を、消費者が一目で分かるように明示することが義務付けられる。さらに今後、連邦政府によりパッケージ管理中央センターが設置され、メーカーは商品パッケージに関する申告が義務化される。

リサイクリング義務付け率

| 製品 | 2018年まで | 2019年から |

|---|---|---|

| ガラス瓶 | 75% | 80% |

| 紙類 | 70% | 85% |

| アルミニウム | 60% | 80% |

| 化学合成物質 プラスチック製品含む |

36% | 58.80% |

Q4 物価上昇など、消費者の負担は?

包装法の目的は、プラスチックごみを減らすこと。そのため連邦政府はプラスチックなどの包装に課税するのではなく、リサイクルの促進をうたっている。また、一定条件の下で使い捨て容器にもデポジットが義務付けられるが、値上がりするのはデポジット料の部分。メーカーがプラスチック製品を減らし、またはリサイクル可能にすることを通してシステムが強化され、そして消費者がこれに賛同し、リサイクル・システムを機能させていくことが重要となる。リサイクル業者のDer Grüne Punkt(グリューネ・プンクト)などでは、環境に優しいリサイクル可能なパッケージに対して、メーカー側が負担する手数料が引き下げられる仕組みを導入している。

リサイクル可能な表示がなされている製品

リサイクル可能な表示がなされている製品

Q5 プラスチックを使わずに生活することは可能?

2018年1月のシュピーゲル・オンライン版に、マーラ・ファイゲル記者が30日間の「プラスチック断食」にチャレンジした記事が掲載された。なかでもプラスチック回避が最も困難だったのが、プラスチック容器やマイクロプラスチックが用いられていることが多い化粧品や洗剤だったと言う。しかしパッケージフリーショップや自然派ショップを活用し、布製の買い物袋やガラス容器を買い物時に持参、30日間プラスチックを使わない生活を実現させた。ファイゲル記者は「プラスチックを回避して生活することは、簡単ではないけれど可能だ」とコメント。「人はプラスチック製品に依存して生きている。プラスチックに頼らずに生きることは、自分の使っているものに対してより自覚的になることだ」とも述べている。

プラスチック容器が主流の化粧品は回避が難しい

プラスチック容器が主流の化粧品は回避が難しい

Q6 包装ごみ問題に対するドイツ人の意識は?

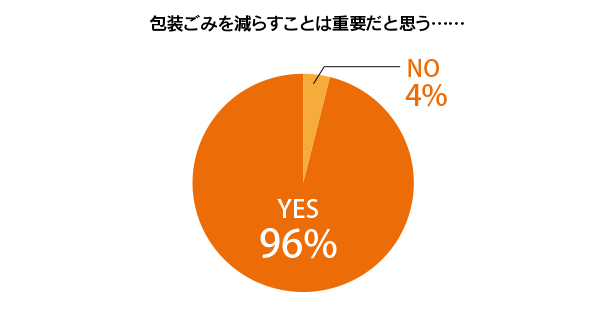

2018年11月に実施された連邦消費者センター連盟の委託で行われたエムニート研究所の世論調査によると、96%が包装ごみを減らすことを重要だと捉えているという結果に。回答者の5人に1人が「週に1回は何らかのテイクアウト用容器を利用する」という。一方で、62%の人が「テイクアウト用容器をほとんど利用しない」と答えたほか、以下のような回答があった。

- 値引きと引き換えに自分専用容器の持参を支持71%

- 使い捨て容器の使用を禁止するべき57%

- テイクアウト用容器にデポジットを適用するべき55%

- テイクアウト用容器を有料化するべき157%

- 再利用容器の使用に対して、財政支援を行なうべき50%

パッケージフリーショップのオーナーに聞く! エコな暮らしのヒント

ルタナトゥア オーナー

ルタナトゥア オーナー ラモーナ・ドーナーさん

Frau Ramona Dorner

rutaNatur

Prinzregentenstr. 7, 86150 Augsburg

https://rutanatur.de

壁一面に並ぶバルク・ビンズ

壁一面に並ぶバルク・ビンズ

プラスチックごみ問題に対する意識が高まる中、ドイツで今、静かな広がりを見せているのが「パッケージフリー運動」だ。これは、ゼロ・ウェイスト運動の流れを汲む、プラスチックごみを減らすライフスタイルの提唱として始まったもの。ドイツで最初のパッケージフリーショップは2014年、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州の州都キールに誕生した「ウンフェアパックト(Unverpackt: ドイツ語で「無包装」の意味)で、ここでは定期的にワークショップも開催しており、同様のコンセプトでお店を開きたい人たちのために有料で、具体的なアドバイスと基本情報を提供している。現在、ドイツ国内にあるパッケージフリーショップの数は70軒以上を数える。その一つが、南ドイツのアウグスブルクにある、パッケージフリーショップ「ルタナトゥア(rutaNatur )」だ。

量り売りによって無駄なごみを出さないがコンセプト

市街中心部の片隅の、ちょっと目立たない通りにある「ルタナトゥア」。「偶然通りかかって入ってくるお客さんは少ないです。大半がこの店の存在を知って目指してくる人たち」と、オーナーのラモーナさんは語る。小さな店舗の中で目を引くのが、壁一面にずらりと設置されているバルク・ビンズと呼ばれる円筒形の透明なケースだ。ナッツや米などの穀類、コーヒー豆やパスタなどを、客がセルフサービスで自由に量り、買うことができるというシステム。これは、パッケージフリーショップのシンボル的な存在でもある。店の中央には有機栽培農家がつくった野菜や果物。このほか、小麦粉や砂糖、クッキーやチョコレートも量り売りされている。客はめいめいが、自宅から空き瓶やタッパーウェアを持参、または店で容器を購入することもできる。

「パッケージフリー」のコンセプトは食料品だけではない。仕切りで隔てられた隣のコーナーには、生活用品がずらり。石けんや固形シャンプー、竹を素材に用いた歯ブラシ、そして再生紙で作られたトイレットペーパーもビニール袋に入れずにむき出しの状態で並んでいる。

環境問題について意識を持つことが第一歩

オーナーのラモーナさんは10代の頃から環境問題や食の 安全などに人一倍関心を持っていた。数年前、旅行代理店に 勤めていたときにキールの「ウンフェアパックト」の存在を知 り、ワークショップに参加。2016年8月に「ルタナトゥア」を オープンさせた。

ルタナトゥアの客層は、「食や環境に対して意識的で、多様な年齢層の人たち」。しかし意識の持ち方はさまざまで、「自分はベジタリアンだけれど、子どもの食事は自由にさせている」と言う30代の母親や、「合成洗剤は使わない。ベーキングパウダーで洗濯する」と言う大学生の女性も。また、「子どものアレルギーをきっかけに、食や環境に気を遣うようになった」と言う50代の男性もいた。

環境に関して意識が高い人が多く来店する

環境に関して意識が高い人が多く来店する

ルタナトゥアで扱っている食品はすべて品質に配慮したエコ認定されたものなので、通常のスーパーマーケットの商品よりもやや割高だ。たいがいの食品をこの店で調達するという常連の女性に「家計に響きませんか?」と尋ねたところ、「野菜は季節のものを買えばお手頃だし、必要なものは自家製でまかなっているので」との答え。彼女はここで大豆を買って、自宅で自家製豆乳を作っているのだという。また、「自分で食べる野菜は家の庭で育てています」という大学生にも出会った。

ラモーナさんによると、客からの要望も多く、今後力を入れて行きたいと考えている商品は化粧品類。ラモーナさん自身はプラスチックをほとんど使わない生活を実践しているが、「パッケージフリー運動は厳格な思想ではなく、各自が無理のない範囲で生活に取り入れれば良いこと。自分自身が暮らしている環境に対して、より意識的になるのが第一歩」と話してくれた。

竹を用いた歯ブラシ

竹を用いた歯ブラシ

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ヴッパータール舞踊団による「春の祭典」

ヴッパータール舞踊団による「春の祭典」

人形劇「スピッティング・イメージ」のサッチャー元首相(写真右)

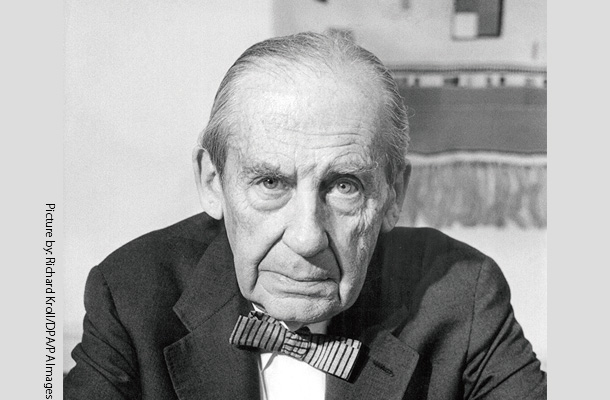

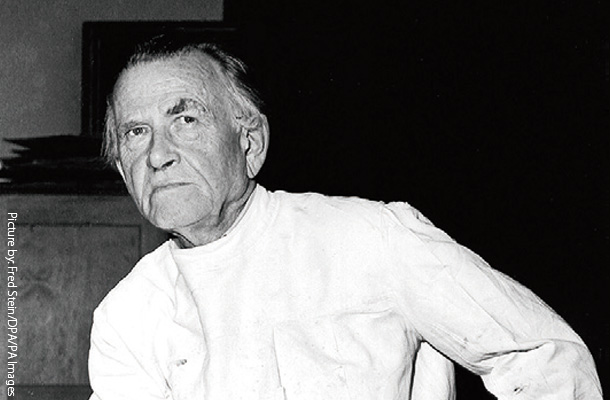

人形劇「スピッティング・イメージ」のサッチャー元首相(写真右) 自身が監督を務めた映画『Pappa ante Portas』に主演するロリオー

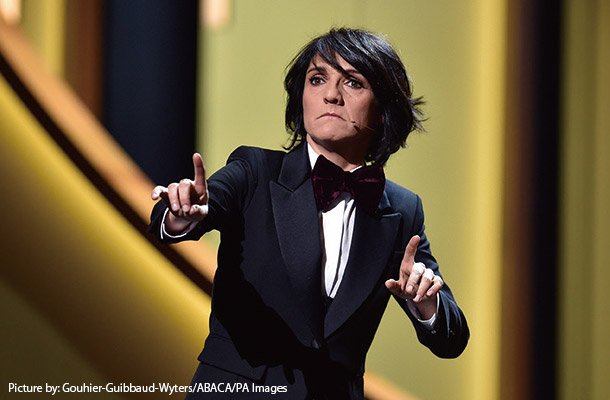

自身が監督を務めた映画『Pappa ante Portas』に主演するロリオー ワンマン・ショーで人気を博すフローレンス・フォレスティ

ワンマン・ショーで人気を博すフローレンス・フォレスティ