今年のイースターの祝日は例年よりもちょっと遅い4月22日(金)~ 25日(月)。これぞまさに旅にうってつけの季節といったところ。暗い冬を越え、ようやく訪れる今年最初の大型休暇をどこで過ごそうかと、年明けからそわそわしている皆さん。春でもばっちり太陽の恩恵を受けられる東地中海はいかがですか?神秘的な遺跡と青い海が待ち受けるこの地では、壮大な歴史浪漫を体感できる特別な旅が待ち受けているはず。

(編集部:高橋 萌、取材協力:H.I.S )

東西文明の十字路

東西文明の十字路

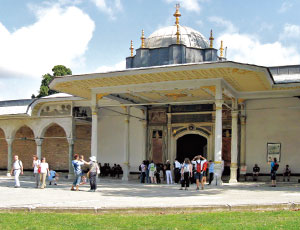

トルコ Türkei

お昼にケバブを食べたり、お隣さんがトルコ人だったり、ドイツに暮らすとすっかり身近に感じられるこの国は、遺跡に自然に食事にと、欲張りな旅人も真っ青の観光大国。

| ドイツからのフライト | 約3時間~3時間半 |

|---|---|

| 4月後半の平均気温 | 約10〜18℃(イスタンブル) |

| 見どころ | イスタンブル、カッパドキアの自然、エフェソスの古代遺跡 |

| ウェブサイト | www.tourismturkey.jp |

| 参考資料 |  トロイ(2004年) トロイ(2004年)● 監督: ウォルフガング・ペーターゼン ● 出演: ブラッド・ピット、エリック・バナ トロイの木馬で知られる「トロイ戦争」をもとにした映画。トロイは、ギリシャ神話上の伝説の都市とされていたが、ドイツ人考古学者ハインリッヒ・シュリーマンが1873年に執念で発見した。 |

カッパドキア Cappadocia

アナトリア高原中央部には、キノコのような形をした岩が林立する、何とも幻想的な風景が連なるカッパドキアという台地がある。この地形は、火山の噴火によって堆積した地層を雨水などが長い年月をかけて侵食して生み出されたもの。3世紀半ばには、ローマ帝国の弾圧を逃れたキリスト教徒たちが移り住み、岩をくり抜いて住居や教会を建築。自然と人の手によって生み出された神秘的な世界が広がる。

イスタンブルから飛行機で約1時間20分。

アンカラからバスで約5時間

エフェソス Ephesos

エフェソス Ephesos

エーゲ海沿岸で最大級の遺跡がエフェソス遺跡だ。劇場や図書館、娼館まで街路に沿って歩きながら、紀元前の人々の豊かな暮らしぶりを垣間見ることができ、一歩足を踏み入れれば、まるで紀元前の世界にタイムスリップしたような気分に。

イスタンブルからイズミールまで飛行機で約1時間、

イズミールからバスで約2時間

アンタルヤ Antalya

アンタルヤ Antalya

ドイツ人に人気のリゾートタウンとして知られるアンタルヤ。地中海沿岸に位置し、クルーズや洞窟めぐり、近郊まで足を伸ばせばローマ遺跡にも巡りあえる。神秘的な世界が広がる地域。

イスタンブルから飛行機で約1時間15分。

ドイツからの直行便では、約3時間50分

神話が息づく古代の楽園

神話が息づく古代の楽園

ギリシャ Griechenland

| ドイツからのフライト | 約2時間半~3時間 |

|---|---|

| 4月後半の平均気温 | 約12〜21℃(アテネ) |

| 見どころ | アテネのパルテノン神殿、クレタ島のクノッソス宮殿 |

| ウェブサイト | www.visitgreece.jp |

| 参考資料 |  マンマ・ミーア!(2008年) マンマ・ミーア!(2008年)● 監督: フィリダ・ロイド ● 出演: メリル・ストリープ、アマンダ・セイフライド 映画「マンマ・ミーア!」はギリシャの島で撮影されたという。自然の美しさと、陽気な雰囲気がギリシャの魅力を存分に伝える。 |

アテネ Athen

アテネ Athen

パルテノン神殿はギリシャ文明の最高傑作とも称され、UNESCOの憲章デザインにも採用されている。この神殿をはじめ、古代遺跡郡を抱えるアクロポリスの丘は必見。2500年という時を越えてたたずむ遺跡が歴史を物語る。

遺跡群のあるアクロポリスへは、アテネ中心部からメトロ(ライン2)で「Acropoli」下車

クレタ Kreta

クレタ Kreta

ギリシャの島々の中で最も大きく、最南端に位置するクレタ島。有名なのは、獣人ミノタウロスと迷宮の神話で知られる「クノッソス宮殿」。島はエーゲ海とリビア海に挟まれており、開放的な海洋文明「ミノア文明」が花開いたのは、紀元前2000年頃のこと。紀元前から明るく陽気な島で、楽しみは尽きない。

アテネから飛行機で約1時間。船で約11時間

ローマ帝国の面影残る

ローマ帝国の面影残る

イタリア Italien

| ドイツからのフライト | 約1時間半~2時間 |

|---|---|

| 4月後半の平均気温 | 約9〜19℃(ローマ) |

| 見どころ | ローマの古代遺跡群、ポンペイの火山噴火による遺跡 |

| ウェブサイト | www.enit.jp |

| 参考資料 |  ポンペイの四日間(ハヤカワNV) ポンペイの四日間(ハヤカワNV)● ロバート・ハリス(著)/ 菊池よしみ(翻訳) ● ISBN-13: 978-4150410780 ポンペイが火山噴火によって埋没する前2日、当日、そして次の日を描いた小説。当時のポンペイの人々の暮らし、火山学的見地など、膨大な資料をもとにしている。 |

ローマ Roma

ローマ Roma

「ローマは1日にしてならず」との言葉通り、ローマ帝国の首都であったこの永遠の都には、有名な観光スポットが目白押し。遺跡を巡る旅なら、古代ローマの中心部だった「フォロ・ロマーノ」、闘技場「コロッセウム」、政治家や貴族の邸宅がある「パラティーノの丘」は見逃せない。

フォロ・ロマーノはベネチア広場より徒歩3分

ポンペイ Pompei

ポンペイ Pompei

ポンペイは、約2000年前にヴェスヴィオ火山の噴火によって火山灰に埋もれた街。18世紀に発掘されるまで忘れ去られていた街は、素晴らしい保存状態で見付かった。自然災害という悲劇によって後世に伝えられた遺産。ここでは古代ローマ人の豊かな生活ぶりがよく分かる。

ローマからバスで約2時間、ナポリから鉄道で約36分

地中海随一の多様性を誇る

地中海随一の多様性を誇る

クロアチア Kroatien

| ドイツからのフライト | 約1時間~1時間40分 |

|---|---|

| 4月後半の平均気温 | 約13~19℃(ドゥブロヴニク) |

| 見どころ | ドゥブロヴニクの旧市街、スプリトやトロギルの歴史地区 |

| ウェブサイト | http://croatia.hr/ja-JP |

| 参考資料 |  魔女の宅急便(1989年) 魔女の宅急便(1989年) ● 制作:スタジオジブリ ● 監督:宮崎駿 魔女のキキが修行の地に定めた「コリコ」という架空の街は、ドゥブロヴニクをイメージして描かれたという。また、「紅の豚」もアドリア海を舞台にした物語。 |

ドゥブロヴニク Dubrovnik

ドゥブロヴニク Dubrovnik

アドリア海の真珠と呼ばれるドゥブロヴニクは、オレンジ色の屋根が連なる中世の街並みと紺碧の海とのコントラストが旅情を誘う。ちょっと小道に迷い込めば、そこは城塞都市として栄えた15世紀の街並み。「フランシスコ会修道院」、「スポンザ宮殿」など文化遺産も多数。

首都ザグレブから飛行機で約50分、

ドイツから直行便で約1時間40分

スプリト Split

スプリト Split

ローマ皇帝ディオクレティアヌスの宮殿そのものが旧市街になったという珍しい起源をもつスプリト。このローマ時代の旧市街は今も街の中心にその姿を誇る。近郊にある古都トロギルの遺跡など、ダルマチアと呼ばれるこの地方では、ローマ遺跡や自然美が存分に堪能できる。

ドゥブロヴニクからバスで約4時間、

ドイツから直行便で約1時間40分

海に浮かぶ小さな宝箱

海に浮かぶ小さな宝箱

マルタ Malta

| ドイツからのフライト | 約2時間半 |

|---|---|

| 4月後半の平均気温 | 約13〜21℃(ヴァレッタ) |

| 見どころ | 世界遺産地区ヴァレッタ、タルシエン神殿、ゴゾ島、コミノ島 |

| ウェブサイト | www.mtajapan.com |

| 参考資料 |  ねじまき鳥クロニクル 〈第1部〉(新潮文庫) ねじまき鳥クロニクル 〈第1部〉(新潮文庫)● 村上 春樹(著) ● ISBN-13: 978-4101001418 直接マルタとは関係ないが、物語の中に「クレタ」と「マルタ」 という姉妹が出てくる。古代都市に思いを馳せながら、小説の世界にもトリップしてみては? |

ヴァレッタ Valletta

ヴァレッタ Valletta

ミニ国家マルタの首都ヴァレッタは、街全体が世界遺産に指定されているマルタ騎士団の街。オスマントルコなど他国からの猛攻に備えた強固な要塞機能を持つ街は、すべてマルタ・ストーンで造られているという。世界随一の良港と言われるグランドハーバーの景観も人を惹き付けて止まない。

旧市街へは、ルア空港からバスでおよそ40分

コミノ島 Comino

コミノ島 Comino

マルタと言えばゴゾ島の巨大神殿が観光スポットの1つとして有名だが、ゴゾ島とマルタ本島の間に位置する小さな島、コミノ島にも1度は足を踏み入れてみたい。ほぼ無人島というこの島のブルーラグーンの美しい海の色は必見。ここには「青の洞窟」と呼ばれる場所もある。

ヴァレッタから船で約20分。本島からの日帰りクルーズもある

本文および情報欄の情報は、掲載当時の情報です

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

トルコは共和国建国の父と呼ばれるケマル・アタチュルク氏が政教分離政策を推し進めて以来、教義や戒律について随分ゆる~くなっているらしい。そうかそうか、と入ったお店でさっそくトルコビールをいただく。く~! 地ビールの味に旅の気分も盛り上がる。

トルコは共和国建国の父と呼ばれるケマル・アタチュルク氏が政教分離政策を推し進めて以来、教義や戒律について随分ゆる~くなっているらしい。そうかそうか、と入ったお店でさっそくトルコビールをいただく。く~! 地ビールの味に旅の気分も盛り上がる。

フェリックス・F・ホフさん

フェリックス・F・ホフさん

日独交流150周年オープニング行事として、金春流の能公演がドイツ各地で開催される。演目は、ベルリンで「船弁慶」「葵上」。ミュンヘンで「清経」。デュッセルドルフとエアフルトで「船弁慶」。日本語で演じられ、ドイツ語の字幕が付く。能を鑑賞する のは初めて!というあなたは、

日独交流150周年オープニング行事として、金春流の能公演がドイツ各地で開催される。演目は、ベルリンで「船弁慶」「葵上」。ミュンヘンで「清経」。デュッセルドルフとエアフルトで「船弁慶」。日本語で演じられ、ドイツ語の字幕が付く。能を鑑賞する のは初めて!というあなたは、 古都が生み出す珠玉の手工芸品。京都の職人、およそ30人の作品が一同にお披露目される。伝統の重みと、匠の技が紡ぎ出す輝きをあわせ持つ優美な品々をご覧あれ。

古都が生み出す珠玉の手工芸品。京都の職人、およそ30人の作品が一同にお披露目される。伝統の重みと、匠の技が紡ぎ出す輝きをあわせ持つ優美な品々をご覧あれ。 千数百年の歴史を誇る日本伝統音楽である雅楽、舞楽と声明をベースに、日本の伝統的古典形式の舞台と現代形式の舞台の、異なる2つの世界を見せてくれる。演奏される雅楽曲は、シュトックハウゼン作曲「リヒトより雅楽曲抜粋」とベルリン、デュッセルドルフで現代音楽を学んだ三輪眞弘による委嘱作品。和と洋が音楽の中で出会い、新しいハーモニーを響かせる。

千数百年の歴史を誇る日本伝統音楽である雅楽、舞楽と声明をベースに、日本の伝統的古典形式の舞台と現代形式の舞台の、異なる2つの世界を見せてくれる。演奏される雅楽曲は、シュトックハウゼン作曲「リヒトより雅楽曲抜粋」とベルリン、デュッセルドルフで現代音楽を学んだ三輪眞弘による委嘱作品。和と洋が音楽の中で出会い、新しいハーモニーを響かせる。 ミュンヘンで活動する石川真理さんが、「PAR ALLEL WORLDS」をテーマにジュエリー100点、写真20点を展示する。自然の素材を取り入れた幻想的な作品世界を垣間見よう。

ミュンヘンで活動する石川真理さんが、「PAR ALLEL WORLDS」をテーマにジュエリー100点、写真20点を展示する。自然の素材を取り入れた幻想的な作品世界を垣間見よう。 毎年恒例の日本デーを最終日のハイライトに、今年は「日本週間」と規模を拡大して開催される。期間中は芸術、学術、経済など幅広いジャンルのイベントが用意されている。

毎年恒例の日本デーを最終日のハイライトに、今年は「日本週間」と規模を拡大して開催される。期間中は芸術、学術、経済など幅広いジャンルのイベントが用意されている。 日本の生活文化や伝統芸能、ファッションや音楽を世界中に発信しようと、開催地の地元市民を巻き込んで行われるジャパンウィーク。1986年以降、世界各都市を巡回してきた同イベントが、今年はフランクフルトで開催される。8月16日まで参加団体を募集中。

日本の生活文化や伝統芸能、ファッションや音楽を世界中に発信しようと、開催地の地元市民を巻き込んで行われるジャパンウィーク。1986年以降、世界各都市を巡回してきた同イベントが、今年はフランクフルトで開催される。8月16日まで参加団体を募集中。