子どもの遊びの世界を広げる ドイツ生まれの良質なおもちゃ

肌触りの良い木のおもちゃ、ファンタジーを膨らます人形……ドイツ製のおもちゃは昔から高く評価され、世界中の子どもたちに愛されてきた。それは、常に子どもの視点に立っておもちゃを作り続けてきたからかもしれない。そんな子どもの遊びの世界を広げ、成長を見守ってくれるドイツ生まれのおもちゃの魅力を紹介しよう。 (Text:編集部)

おもちゃの街からおもちゃの国へ

ドイツ製のおもちゃの4分の1は、おもちゃの街・ニュルンベルクで生産されている。ニュルンベルクでは15世紀以来、職人たちがドールハウスやブリキ玩具、木製のおもちゃなどを作り続けてきた。特にブリキ玩具は質が高く、外国にもコレクターがいたほど。フランス国王ルイ16世もブリキの兵隊をコレクションしていたとか。

19世紀になって、ニュルンベルクの玩具業界は工業生産を開始し、おもちゃ生産の黄金時代を迎える。その後、二つの世界大戦によって一度は衰退するものの、ニュルンベルクは「おもちゃの街」として息を吹き返すことに。その証として、1950年に「Spielwarenmesse シュピールヴァーレンメッセ(ニュルンベルク国際玩具見本市)」の開催地に選ばれたのだ。毎年2月に開催される同メッセは、世界最大のおもちゃ見本市として知られ、今年は68カ国から2843社の玩具メーカーが参加。また、デンマークのレゴと並んで人気のブロック玩具「プレイモービル」をはじめとしたドイツ生まれの玩具メーカーが、ニュルンベルクやその郊外に本社を置いている。

2020年のシュピールヴァーレンメッセの様子

2020年のシュピールヴァーレンメッセの様子

ドイツにおける良質な玩具の条件

戦後復興と共に、再び人々の生活が豊かになり始めた1950年代。安価なおもちゃが市場に出回るようになり、数あるおもちゃの中から子どもの成長にとって本当に必要な玩具を選ぶことが難しくなっていった。そこで、1954年にドイツで誕生したのが「spiel gut シュピールグート(直訳で、良く遊びなさい)」と呼ばれる認証マークだ。このマークは、医学、教育、デザイン、心理学などの専門家によって、優良と判断されたおもちゃに与えられる。審査する専門家のほとんどが子育て経験者で、連邦家族・高齢者・女性・青少年省の助成を受けながら運営されている。毎年、0~14歳までを対象としたおもちゃ600点ほどが審査されており、これまでにドイツ国内外のおもちゃ8000点以上が登録されてきた。

厳しい審査を受けて認証を取得したおもちゃの中には、ドイツの伝統的な木製のおもちゃをはじめ、しっかりとした理念を持ったドイツ玩具メーカーの商品が数多く存在する。実際の審査基準は、例えば以下のようなものだ。

認証マーク:シュピールグート

審査基準

- 対象年齢が子どもの年齢や発達段階に見合っているか

- 子どもの創造力を育むものか

- 子どもが遊びを工夫できたり、遊びのバリエーションが豊富か

- 素材や加工は安全か

- 創造力を邪魔しないデザインか

- 子どもが理解できる構造か

- すぐに壊れない耐久性があるか

- 環境に優しい素材を使用しているか

「人間は遊ぶことで成長します」と述べるのは、ニュルンベルクのおもちゃ博物館のDr. カーリン・ファルケンベルク館長。人間は元来遊ぶ存在であり、遊びは人間の行動や考え方、発展の原点となると彼女は言う。また、シュピールグートの審査員でもあるアウクスブルク大学のDr.フォルカー・メーリンガー氏は、社会学的観点から玩具や遊びを研究。同氏の研究チームの報告によれば、就学前の子どもは最大で1万5000時間の遊びを通じて成長する。特に「ごっこ遊び」は親になりきったり、カウボーイやインディアンを演じることで、子どもはそれぞれの役割を知ったり、他者への共感を学ぶのだという。まさに、シュピールグートで選ばれるおもちゃは遊びの世界を広げ、子どもの成長を促すといえるだろう。

シュピールグートの使命は、優良なおもちゃに光を当てることのほか、遊びがどれほど重要か、そのためにどんなおもちゃが必要かを、多くの保護者に示すことである。現在、ドイツの玩具業界では毎年30億ユーロ以上の売上があり、年々成長している。これは、子ども1人当たり年間290ユーロに相当。しかし英国のある調査によれば、子どもは所有するおもちゃの5%でしか遊ばないという。子どもにとって最良の環境を用意するには、親が子どもの興味や成長に合わせておもちゃを選択し、子ども部屋に置く玩具の数を減らすべきとの意見もある。そんなとき、シュピールグートのおもちゃ選びの基準は、親たちにとって大きなヒントになるはずだ。

時代を反映するこれからのおもちゃ

近年の動向としては、バービー人形が義足を付けていたり、車椅子に乗っていたり、さまざまな肌の色を持つものが登場している。実際に、障がいのある子どもとそうでない子どもがこのような玩具で遊んだとき、相互理解に役立ったとする研究報告もある。しかし、ある大手玩具メーカーの商品3000点を調査したところ、75%の人形やフィギュアが白い肌であり、眼鏡をかけていたのは全体の1.2%、車椅子に乗った人形はたったの1体だったという。多様性が叫ばれるこの時代に、おもちゃの世界でもバリエーションを豊かにしていくことが、今後さらに求められるだろう。

また、良質なおもちゃが大切にされている一方で、ドイツで販売されている玩具の8割は中国製だ。安価であるゆえ、工場労働者は劣悪な条件のもとで働かされている場合が多く、国内産の玩具を購入すべきとの声も。さらに昨今の環境問題の視点から脱プラスチック化が進んでおり、天然素材の玩具を購入する傾向がみられる。

消費者として今できることの一つは、教育的価値の高い玩具であることはもちろん、さらにサステナブルな視点を持った製品を選ぶこと。ドイツの街中には小規模の玩具店が多くあり、厳選したおもちゃを扱っている所も少なくない。お店に直接出かけて店員に相談したり、各商品を詳しく説明しているネット通販サイトを利用すれば、良質な玩具を見つけやすくなるはずだ。大切な子どもたちへのプレゼント選びに、ぜひ利用してみては。

参考:ニュルンベルク公式ホームページ「Toy City Nuremberg」、spiel gut e.V. 公式ホームページ、Deutschlandfunk「„Der Mensch entwickelt sich, indem er spielt“」、mdr.de「Warum zu viel Spielzeug Kindern schadet」

シュピールグートを取得! ドイツのおもちゃメーカー6選

上記で紹介した認証マーク「シュピールグート」を取得してきた、ドイツ生まれの玩具メーカー6社をピックアップ。信念を貫き、国内外の子どもの成長を見守り続けてきたメーカーから、それぞれおすすめのおもちゃもご紹介。プレゼント選びのご参考にも!

選び抜かれた天然素材のおもちゃ Selecta セレクタ

創業年:1968年

創業場所:ヴァッサーブルク(バイエルン州)

www.selecta-spielzeug.de

セレクタが創業以来最も大事にしていることは、高品質で厳選された木のおもちゃを作ること。社名はラテン語で「厳選されたもの」の意で、ほぼ100%ドイツ国産の素材を使用している。「子どもが楽しんで自主的に遊ぶこと」を大切にしながら、目で追う、つかむ、引っ張る……など、赤ちゃんから幼児までそれぞれの成長段階に合わせた製品を展開。メモリーゲームやサイコロゲームなど、幼児が初めて遊ぶためのボードゲームもあり、その質の高さから「ドイツ年間ゲーム大賞(Spiel des Jahres)」の受賞歴がある。

おすすめのおもちゃ

Rondello ロンデーロ

対象年齢:3カ月~

サイズ:直径7.5cm

触る、なめる、音を聞く、見るなど、赤ちゃんのあらゆる感覚を刺激してくれるカエデ製のラトル。小さな手に合ったサイズで、もちろん口に入れても安全。ゴムでつながれたカラフルなボールに赤ちゃんはきっと夢中になるはずだ。出産祝いにもおすすめ。

子どもの学びを手助けする Glückskäfer グリュックスケーファー

創業年:1950年

創業場所:ロイトリンゲン(バーデン=ヴュルテンベルク州)

www.nictoys.de

グリュックスケーファーのおもちゃ作りは、もともと金属製品工場の一事業として始まった。当初から子どもたちの学びを手助けする機能的なおもちゃを作ることが特徴で、高品質で教育に役立つ玩具メーカーとして発展していった。カラフルな木のおもちゃはもちろんのこと、金属を使用した砂遊び用のバケツやスコップ、本物さながらの鍋やフライパンなどのままごと道具は同社の人気商品だ。2011年以降はニック社に製造販売を委託し、半世紀以上愛され続けてきた製品を子どもたちの元に届けている。

おすすめのおもちゃ

Email-Pfanne mit Holzgriff 木製持ち手付フライパン

Email-Henkeltopf mit Deckel ホーロー蓋付鍋

Küchengeräte-Set Email ホーロー台所ツールセット

対象年齢:3歳~

サイズ:鍋12cm、フライパン12cm、ツール各15~17cm

大人が台所で料理をしている姿を見て、子どもは真似をしたり手伝いをしたがるもの。そんな時期が訪れたら、グリュックスケーファーのホーロー製のお鍋やフライパンの出番。本物のような台所道具で、子どもたちはますます大人の気分が味わえるはず。

今にも動き出しそうなぬいぐるみ Kösen ケーセン

創業年:1911年

創業場所:バート・ケーセン(ザクセン=アンハルト州)

www.koesener.de

100年以上の歴史があるケーセンは、ドイツを代表する人形工房「ケテ・クルーゼ」としてスタート。その後経営者が変わると、アーティストやデザイナーと協力しながら、高品質でナチュラルな動物のぬいぐるみを制作するように。今にも動き出しそうなリアルなぬいぐるみは、動物を精密にスケッチするところから製作が始まり、柔らかく抱きやすいように40以上のパーツで構成されている。ぬいぐるみにあえて表情を付けていないのは、子どもが望む表情を想像できるようにするため。一緒に遊びながら、子どもたちの気持ちにそっと寄り添ってくれるのがケーセンの魅力だ。

おすすめのおもちゃ

Shiba-Inu Koro 柴犬のコロ

対象年齢:0歳~

サイズ:28x10x22cm

ペットシリーズからご紹介するのは、昨今世界中で見かけるようになった柴犬。ぎゅっと抱きしめたくなるかわいさで、大人への贈り物にも喜ばれそう。子どもと一日中遊んで、汚れてしまってもご安心を。ケーセンのぬいぐるみは全て30度以下の水で手洗い可能。

シュタイナー教育が原点に Ostheimer オストハイマー

創業年:1943年

創業場所:ウンターヴェッセン(バイエルン州)

www.ostheimer.de

独自の教育法を取るシュタイナー教育のおもちゃ作りをしていたオストハイマー夫妻が創業した、木彫りの人形メーカー。戦後に米国から安価なプラスチック製人形が流入にしたことによって一度倒産するが、現在に至るまで柔らかな雰囲気の人形を作り続けている。子どものファンタジーをさらに膨らますような、控えめかつ美しいデザインと色味が特徴だ。農場や森の動物のほか、おとぎ話をモチーフとした人形やドールハウスもあり、思わずコレクションしたくなる。工房では障がいのある人とない人が共に働き、常に最高品質の製品を手作業で作り出している。

おすすめのおもちゃ

Bremer Stadtmusikanten ブレーメンの音楽隊

対象年齢:3歳~

サイズ:ロバ10cm、イヌ7cm、ネコ5cm、ニワトリ6cm

グリム童話でお馴染みの「ブレーメンの音楽隊」をモチーフにした、ロバ、イヌ、ネコ、ニワトリの木製フィギア。読み聞かせのお共にはもちろん、ごっこ遊びにも一役買ってくれそう。一体ずつの購入もできるので、少しずつ集めても◎。

自分で組み立てるダンボール・トイ Calafant カラファント

創業年:2006年

創業場所:ブレーメン

www.calafant.de

リサイクル可能なダンボールから作られたカラファントのおもちゃは、人形遊び用のドールハウスから子どもが実際に中に入れる隠れ家まで、バリエーション豊か。創業者のシマンスキー氏は漫画家で、自身の子どもたちのためにダンボール製のおもちゃを作っていたことが、製品開発の原点だそう。組み立てには接着剤や道具は一切不要で、子どもたちは自分自身でおもちゃを作り出すところから楽しむことができる。白地がベースになっているため、好きな色を塗ったり絵を描いたりと、子どもたちの創造力をどこまでも広げてくれる。

おすすめのおもちゃ

CALACASA カラカサ

対象年齢:2歳~

サイズ:91x79x97cm

子どもが2~3人入れるプレイハウスで、ホームページでは「一等地にある個性的なデザインの一戸建」というお茶目な説明書きが。パン屋さんか郵便局か、それとも隠れ家なのか、想像は膨らむばかり。畳んで収納することもできる。

ファースト・トイから家具まで HABA ハバ

創業年:1938年

創業場所:バート・ローダッハ(バイエルン州)

www.haba.de

約1900名の従業員からなるハバは、木製のおもちゃ製造から始まった老舗玩具メーカー。「子どものための発明家」を自称し、15人以上のデザイナーとゲームエディターがオフィスでも休暇先でも常に新しいおもちゃの開発に情熱を注いでおり、毎年およそ500の新作商品を世に送り出している。ファースト・トイをはじめ、発達段階に合わせたラインナップのほか、子ども部屋をもっと楽しくするテントやランプなどの家具も展開。また、ドイツのおもちゃの定番であるボードゲームにも力を入れており、数々の名作を生み出してきた。

おすすめのおもちゃ

Erstes Spielen スターターセット

対象年齢:4歳~

サイズ:基尺4cm

ビー玉を転がして遊ぶ「クーゲルバーン」は、ハバのロングセラー商品の一つ。立方体や円柱、ドミノなどで自分だけのオジリナルコースを作ったら、ビー玉をセットしてスタート。慣れてきたら、音が出る階段などの別売りパーツも一緒に楽しんで。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック ベルリンにつくられた「虐殺されたシンティ・ロマのための記念碑」

ベルリンにつくられた「虐殺されたシンティ・ロマのための記念碑」

アイヒマン裁判……ナチスのユダヤ人虐殺の責任者アドルフ・アイヒマン(1906-1962)が1960年5月、逃亡先のアルゼンチンで捕らえられ、翌年4月から行われた裁判。この裁判を傍聴していたドイツ出身のユダヤ人哲学者のハンナ・アーレント(1906-1975)は、アイヒマンはただ命令に従っていただけの「普通の平凡な人間」であり、悪の本質は「人間の思考停止」にあると分析した

アイヒマン裁判……ナチスのユダヤ人虐殺の責任者アドルフ・アイヒマン(1906-1962)が1960年5月、逃亡先のアルゼンチンで捕らえられ、翌年4月から行われた裁判。この裁判を傍聴していたドイツ出身のユダヤ人哲学者のハンナ・アーレント(1906-1975)は、アイヒマンはただ命令に従っていただけの「普通の平凡な人間」であり、悪の本質は「人間の思考停止」にあると分析した

1960年の時点では、西ドイツの子どものうち両親または片親が外国人である割合はわずか1.3%だったが、1997年には20%に。

1960年の時点では、西ドイツの子どものうち両親または片親が外国人である割合はわずか1.3%だったが、1997年には20%に。

虐殺されたヨーロッパ・ユダヤ人のための記念碑

虐殺されたヨーロッパ・ユダヤ人のための記念碑

Vegan-Blume

Vegan-Blume V-Label

V-Label Vegan-Label

Vegan-Label

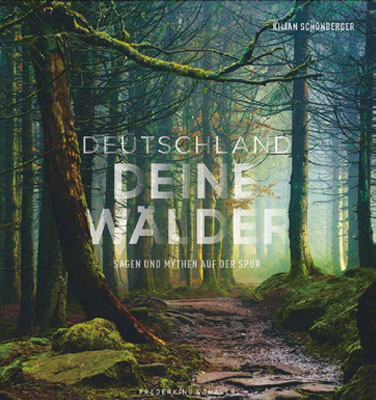

森の中にある休憩小屋の前で地図を読む人々。ドイツの森ではよく見かける光景だ

森の中にある休憩小屋の前で地図を読む人々。ドイツの森ではよく見かける光景だ

森の中の道には、動物たちに配慮した交通標識も。

森の中の道には、動物たちに配慮した交通標識も。

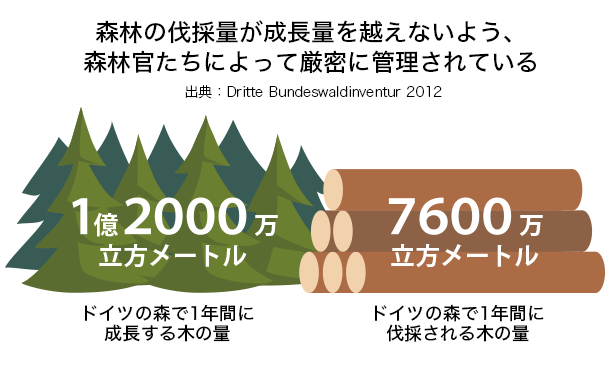

木を切る森林官(Förster)

木を切る森林官(Förster) 伐採後の木

伐採後の木 左:ドイツの森は、多くの芸術家にインスピレーションを与えた

左:ドイツの森は、多くの芸術家にインスピレーションを与えた