本場のクラシック音楽を聴きに行こう! はじめてのオーケストラガイド

ドイツは、言わずと知れたクラシック音楽天国。ベートーヴェンやブラームス、ワーグナーなど 数々の名音楽家を輩出し、プロのオーケストラの数はなんと国内だけで約130!せっかくドイツにいるのなら、一度は生の音楽を聴いてみたいですね。あまりクラシック音楽に 詳しくないという方も大丈夫。その楽しみ方をたっぷりと解説します。(Text:編集部)

コンサートチケットの買い方

チケットはシーズンごとに発売され、購入方法は大きく分けて3つあります。ホールやオーケストラによって販売方法が異なるので、あくまでも目安としてください。

チケット売り場 Kasse

ホールや劇場の窓口で購入する昔ながらの方法。学生割引などは身分証明証が必要なため、窓口のみでの取扱いがほとんど。当日もしくは数日前からはお得なチケットが買えることもある。

電話 Telefon

ホールや劇場の窓口に電話してチケットを予約する。受け取りは窓口か郵送(チケットによって異なるので要確認)。支払いはクレジットカードなど。発行手数料あり。

インターネット Internet

ウェブサイトから、自分で席を選んですぐに購入できる。電話予約と同じく、受け取りは窓口か郵送、もしくはeチケットの場合も。支払いはクレジットカードなど。発行手数料あり。

購入のポイント

● 人気の公演はすぐに完売という場合もあるので、発売日をチェックするのがベター。● 同公演内の場合、一度に購入できる枚数に制限があることも。

ドイツオーケストラ MAP

初めてのクラシックコンサート、まずは住んでいる街や旅行先のオーケストラの公演に出かけてみるのはいかがでしょうか? ここでは、各地の代表的なオーケストラをご紹介します。年末年始のジルベスターコンサートやニューイヤーコンサートは、比較的聴きやすいプログラムが組まれているので、初心者の方にもおすすめです。

*チケットは売り切れになる場合もございます。予めご了承ください。

NDR Elbphilharmonie Orchester

NDR エルプフィルハーモニー管弦楽団

創立:1945年

首席指揮者:トーマス・ヘンゲルブロック(ドイツ)

2017年に開館したばかりのエルプフィルハーモニー・ハンブルクが本拠地。2019年から米国出身のアラン・ギルバートが首席指揮者に就任予定。

www.ndr.de/orchester_chor/elbphilharmonieorchester

年末年始のコンサート予定

Silvester und Neujahr in der Elbphilharmonie

公演日:2018年12月30、31日、2019年1月1日

会場:Elbphilharmonie Hamburg

チケット発売中

Gewandhausorchester Leipzig

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

創立:1743年

楽長:アンドリス・ネルソンス(ラトビア)

音楽愛好家の商人たちが資金を出し合って設立した楽団。代々の首席指揮者は「カペルマイスター(楽長)」と呼ばれる。

www.gewandhausorchester.de

年末年始のコンサート予定

Gewandhausorchester,

Andris Nelsons Dirigent

公演日:2018年12月31日

会場:Gewandhaus zu Leipzig

チケット発売中

hr-Sinfonieorchester

hr交響楽団(旧フランクフルト放送交響楽団)

創立:1929年

首席指揮者:アンドレス・オロスコ=エストラーダ(コロンビア)

ヘッセン放送協会付属の楽団。2005年までは「Radio-Sinfonie-Orchester

Frankfurt」の名で、コンサートやCD販売など、世界的に知られている。

www.hr-sinfonieorchester.de

年末年始のコンサート予定

Neujahrskonzert Wiesbaden

公演日:2019年1月1日

会場:Kurhaus Wiesbaden

チケット発売中

Berliner Philharmoniker

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

創立:1882年

首席指揮者:キリル・ペトレンコ(ロシア)

世界最高峰と呼ばれるオーケストラ。カラヤンをはじめとした数々の名指揮者が芸術監督を務めた。2018年に首席指揮者が新しくなったばかり。

www.berliner-philharmoniker.de

年末年始のコンサート予定

Silvesterkonzert mit Daniel Barenboim

公演日:2018年12月29日〜31日

会場:Berliner Philharmoniker

チケット発売:2018年12月2日

Staatskapelle Berlin

シュターツカペレ・ベルリン

創立:1570年

首席指揮者:ダニエル・バレンボイム(イスラエル)

ベルリン国立歌劇場付属のオーケストラ。後期ロマン派の作曲家のリヒャルト・シュトラウスが指揮者を務めていたことも。

www.staatskapelle-berlin.de

年末年始のコンサート予定

Konzert zu Silvester

公演日:2018年12月30日、31日

会場:Staatsoper Unter den Linden

チケット発売中

Symphonieorchester des

Bayerischen Rundfunks

バイエルン放送交響楽団

創立:1949年

首席指揮者:マリス・ヤンソンス(ラトビア)

比較的新しいオーケストラだが、今では世界的にその名が知られる。旧バイエルン王国の宮廷内にあるホール「ヘラクレス・ザール」が本拠地。

www.br-so.de

年末年始のコンサート予定

Silvesterkonzert mit Mariss Jansons & Lang Lang

公演日:2018年12月31日

会場:Herkulessaal

チケット発売中

Münchner Philharmoniker

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

創立:1893年

首席指揮者:ヴァレリー・ゲルギエフ(ロシア)

ピアノ製造業者が設立した楽団を前身とし、1928年にミュンヘン市の運営となった。作曲家マーラーが自らの指揮で交響曲を初演した歴史も。

www.mphil.de

年末年始のコンサート予定

Silvesterkonzert

公演日:2018年12月30日、31日

会場:Philharmonie im Gasteig

チケット発売中

WDR Sinfonieorchester Köln

ケルンWDR交響楽団

創立:1947年

首席指揮者:ユッカ=ペッカ・サラステ(フィンランド)

第二次世界大戦後、放送局の発足とともに誕生した楽団。2019年からルーマニア出身のクリスティアン・マチェラルが首席指揮者に就任予定。

www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester

年末年始のコンサート予定

Silvesterkonzert

公演日:2018年12月31日

会場:Kölner Philharmonie

チケット発売中

演奏会に行く前に知っておきたい

コンサートホールのマナー集

コンサートホールでのマナーは、礼儀正しく音楽を聴くためではなく、観客も演奏者も心地よく音楽を楽しむためのもの。演奏会に出かける前に、以下のことを心得ておきましょう。

ドレスやタキシードでなくて大丈夫

ドレスコードが決まっていない限り、ある程度カジュアルな服装でも問題ありません。ただし、短パンやサンダルなどは避けましょう。演奏会では長時間椅子に座っているので、リラックスできる服を着ていくとより音楽も楽しめます。

開演30分前には会場へ

ホール内の自分の席にたどり着くまでに、チケットを見せ、クロークに荷物やコートを預けたり、お手洗いに行くなど、意外と時間がかかります。慌てて席につくことがないよう、遅くとも開演30分前に行くのがベターです。

携帯電話の電源はオフに、撮影はNG!

演奏会が始まる前に、携帯電話などの電子機器の電源を必ず切りましょう。演奏中の撮影や録音は基本的に禁止されています。記念に写真を撮りたい場合は、ホールのスタッフに確認をしてから撮影しましょう。

拍手するタイミングに注意

初めて聴く曲などで曲の終わり方を知らないときは、誰かが拍手をするのを待ってから、拍手するのが無難です。楽章間などで拍手が起きてしまうことがありますが、曲はまだ続いているので注意しましょう。

プログラムを読み解くヒントに

クラシック音楽用語集

行きたいコンサートを選ぶときやホールでパンフレットを購入したときなど、少しでもクラシック音楽の言葉を知っていると、どんな曲が演奏されるのかを知るヒントになります。ここでは、基本的なクラシック音楽用語を解説します。

曲の種類

- 室内楽 Kammermusik

室内で演奏される小編成の音楽。典型的な弦楽四重奏のほか、管楽器やピアノが加わるなど、編成の形式はさまざま。 - 協奏曲 Konzert

コンチェルトのこと。ソリスト(独奏者)と管弦楽のための楽曲。 - 序曲 Ouvertüre

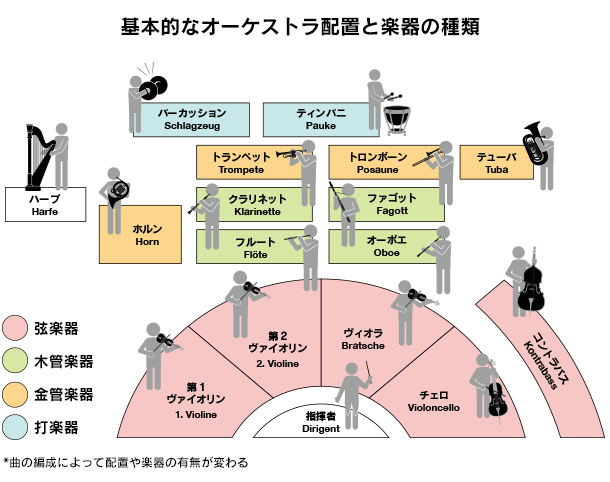

オペラやバレエ音楽などの初めに演奏される楽曲で、独立して演奏会などでも演奏される。 - 管弦楽 Orchestra

オーケストラのこと。ヴァイオリンなどの弦楽器、フルートやトランペットなどの管楽器、打楽器で編成される。ちなみに、吹奏楽は管楽器と打楽器。 - 交響曲 Sinfonie

ソナタ形式(主題の提示・展開・再現の3部から構成される)の楽曲のこと。通常は4楽章構成で、調性や楽想により全体の統一が図られる。 - 組曲 Suite

いくつかの小曲や楽章からなる楽曲。オペラやバレエ音楽なども組曲にまとめられていることが多い。 - 交響詩 Sinfonische Dichtung

標題付きの管弦楽曲の一種。特定の文学的、絵画的に内容を描写し、一般的には1楽章形式。

「クラシック音楽狂」から直伝

上級者はコンサートをこう楽しむ!

舞台美術の仕事やプライベートで、足を運んだ公演の数は数千回……!?クラシック音楽を愛してやまない、連載「水彩画からのぞく芸術の世界 Nebenweg」でお馴染みの小貫恒夫さんに、上級者のコンサートの楽しみ方についてお話していただきました。

プロフィール

小貫恒夫 Tsuneo Onuki 1950年大坂生まれ。クラシック音楽好きの母や叔父の影響を受けて、子どもの頃からレコードを聴いて育った。学生時代から舞台美術や舞台監督としてオペラやバレエの公演に携わり、1985年より欧州在住。水彩画家として「水彩画からのぞく芸術の世界 Nebenweg」を連載中。 www.atelier-onuki.com2%の奇跡の演奏が聴きたくて

カラヤンやアバドなど、巨匠と呼ばれる名指揮者と一流オーケストラ が奏でる音楽を生で聴いてきた小貫恒夫さん。自身が演奏会に求めるものもひと味違います。「50年以上音楽を聴いていると、指揮者とオーケストラの組み合わせで、だいたいどんな演奏をするか予想がつきます。それが2%くらいは外れて、ときどき自分の想像を超えるすばらしい演奏が聴けることがある。これがおもしろいんです。もしかして神の領域に来ちゃったんじゃないかという世界。こういう経験は年に1度あるかないかなんだけれど、それがあるから演奏会に行くのがやめられないんですね。

自分の中に良いオーケストラの条件というのが3つあります。ff(フォルテッシモ)がうるさくない、pp(ピアニッシモ)の音が痩せない、譜面をめくる音が気にならない。良い楽団ならどんなに音が鳴っても気持ちがいいし、特に管楽器の息が長いのでppの音が切れません。譜面をめくるのが気にならないのも、それほど音楽に集中させてくれるほど良い演奏だということです。

私の大好きなウィーンフィルもそういった良い楽団の一つですが、楽団の自主性が強く、首席指揮者を置かないことでも有名です。コンサートのほかに年間300日もオペラ公演で演奏しているので、正直気が乗っていないという日も……。ただ、本気になるとすごい。それを聴きたいがために、かつては一晩並んでチケットを手に入れたこともありました。身勝手だけど、どこにも真似できない魅力がある楽団なのです」

オーケストラで一番大事なのは……?

最近は各楽団の個性がだんだんと薄れてきたのが残念、と小貫さん。一方で、オーケストラで変わらず大事なのは指揮者だと言い切ります。「やはり、オーラのある指揮者は舞台に出てきたときから違います。現役で活躍する指揮者の中で好きなのは、年功序列にヘルベルト・ブロム シュテット、リッカルド・ムーティ、サイモン・ラトル。ブロムシュテットの演奏は無駄をすべてそぎ落とした一本気な音楽です。ナポリが生んだムーティの音楽には歌がありますね。ラトルはベートーヴェンの曲が昨日できあがったばかりのような、新鮮さが感じられます。というように、それぞれ持ち味がありますよ」

楽曲、オーケストラ、指揮者の掛け合わせは無限大で、コンサートも一期一会。たくさんの演奏会に足を運んで、小貫さんのようにお気に入りを見つけてみたいですね!

小貫さんの心に残っているコンサート

心に残っているコンサートがたくさんあって選べない!と話す小貫さんに、選りすぐりの3つのエピソードを語っていただきました。

ドイツ音楽の洗礼を受ける

バンベルク交響楽団

高校生のとき、サンフランシスコ交響楽団のチケットを買いに窓口 に行ったのですが、残念ながら売り切れ。そこで『これもいいですよ』とすすめてもらったのが、カイルベルト指揮のバンベルク交響楽団の公演でした。特に何も期待をせずに行ったのですが、度肝を抜かれました。公演最終日で、ブラームスの交響曲第4番の最後の音を名残惜しく伸ばしていたのが印象的でした。これぞ、ドイツの響き。ドイツ音楽の洗礼を受けました。

カラヤンが奏でた天上の音楽

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

晩年のカラヤンがウィーンでブラームスの『ドイツ・レクイエム』を指揮したときのこと。彼は練習を通常の倍も要求して、そのコストをポケットマネーで支払うほど気合いが入っていたようです。静かに始まる曲なのですが、この世の音楽とは思えないくらい神々しい響きでした。暑い時期にも関わらず鼻をかむ人が多くて、ふと周りを見たら泣いている人がたくさんいたんです。なかなか珍しい光景でしたね。

アンコールでしか味わえない衝撃

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

地元の公演ではアンコールなしのことが多いですが、ツアーではたいてい最後にもう1曲演奏されます。あれは、ムーティによるウィーン・フィルのケルン公演でした。メインの演奏ももちろんよかったのですが、アンコールで突然『ダーン!』と雷を打たれたような衝撃を受けたんです。ヴェルディの『運命の力』の序曲でした。その後、何度かウィーン・フィルで同じ曲を聴きに行きましたが、あのときほどの衝撃はありません。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ドイツで人気No.2

ドイツで人気No.2

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツで人気No.3

ドイツで人気No.3

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

ドイツ生まれ

アルベリヒを演じる木村さん(楽劇『ラインの黄金』より)

アルベリヒを演じる木村さん(楽劇『ラインの黄金』より) ウェーバー作オペラ「魔弾の射手」でカスパールを演じる木村さん

ウェーバー作オペラ「魔弾の射手」でカスパールを演じる木村さん レズニチェク作オペラ「ガソリン」で木村さんが演じたプラムケイク

レズニチェク作オペラ「ガソリン」で木村さんが演じたプラムケイク