ビールやソーセージ、じゃがいもと共にドイツの食を語る上で欠かせないものの一つであるパン。現在、ドイツで登録・申請されているパンの種類は、地域特有のパンなどを含めると3000種類以上にも上るといわれている。夕食時にパンにハムやチーズを挟んでいただくシンプルな食のスタイル「カルテスエッセン」が根付いているのも、その種類の豊富さゆえ。そんなバラエティに富んだドイツのパンの魅力を紐解いていこう。 (編集部:栗原ちひろ)

数字で見るドイツパン

参照・参考:Deutsches Brotinstitut「Zahlen und Fakten zu Brot」/「Alle Brotspezialitäten in der Übersicht」、「Pro-Kopf-Konsum von Brot in ausgewählten Ländern in Europa im Jahr 2013 (in Kilogramm)」

欧州のパン消費量ランキング (1人当たり/年間)

- ドイツ 8位56kg

- 1位 :トルコ104kg

- 2位 :ブルガリア95kg

- 3位 :ウクライナ89kg

欧州のパンの消費量では、ドイツは意外にも8位という結果に。バゲットやクロワッサンが有名なフランスは7位。9位はベルギー、11位はイタリアという結果になった(2013年調べ)。

ドイツ国内のパンの年間総売り上げ ...... 88億円

年間の総売り上げを一世帯当たりに換算すると、各家庭で1カ月に約17.80ユーロをパンに費やしている計算になる(2013年調べ)。ちなみにお隣の国、オーストリアでは各世帯1カ月で30ユーロをパンに費やしている。

ドイツで人気のパンの種類

- 1位 :小麦粉とライ麦粉をミックスしたパン32.8%

- 2位 :食パン20.3%

- 3位 :穀類や種子入りのパン15.2%

ランキングからもわかるように、主に食事と合わせるためのベーシックなパンの人気が高い。4位にはヘルシーなパンとして日本でも長年にわたり注目を集めている全粒粉をメインに使ったフォルコンブロートがランクインした。

ドイツのパンの種類総数 ...... 基本的な種類は300種類

ドイツで登録・申請されているパンは、一般的なもので300種類に上り、大型以外の種類(小型パンや菓子パンなど)は約1200以上。また、その地域ごとのオリジナルや基本的な種類から派生したパンを合わせると、その数は3000種類以上にもなるといわれている。

ドイツで1年間に販売されるパンの量 ...... 18億kg

ドイツでのパンの年間販売総量のうち、5割近くがパン屋などの専門店で販売されている。また、ディスカウントストアーでは23.9%、スーパーマーケットでは22.4%という結果になっている(2016年調べ)。

ドイツでポピュラーなパンの焼き方

- 一般的なオーブン62.0%

- 石窯32.0%

- 薪を使って焼き上げるスタイル2.7%

- その他の焼き方2.7%

- ゲスターブロート0.4%

- スチーム焼き0.2%

ドイツで作られているパンの6割以上が一般的なオーブンで焼かれるスタイル。石窯を使ったスタイルも3割を占めている。また、ゲスターブロートとは、窯に入れる前にパンの生地を直火であぶる手法で、主にドイツ北部のハノーファー周辺でポピュラーなスタイル。

ドイツのパン図鑑

各地域特有のパンを合わせると3000種類以上にもなるドイツのパン。ここでは街のパン屋でよく目にする基本的な種類をピックアップ。

大型パン Brot

ヴァイツェンブロート

Weizenbrot

小麦粉を90%以上使用して作られた種類。ヴァイツェンブロートまたはヴァイスブロート(Weißbrot)と呼ばれる。弾力があり、柔らかい食感が特徴。日持ちはしないため購入後は早めに食べきるのがベスト。イタリアの定番チャバタ(Ciabatta)や、平たく焼き上げたフラーデンブロート(Fladenbrot)、パリ発祥のフランスパン(Baguette)、食パンのような見た目の、カステンヴァイスブロート(Kastenweißbrot)などがこの分類に含まれる。

ヴァイツェンミッシュブロート

Weizenmischbrot

小麦粉を90%以上使用して作られた種類。ヴァイツェンブロートまたは小麦粉を50~89%使用して作られた種類。ヴァイツェンブロート同様、日持ちがしないため、購入後は早めに食べきるのがベスト。シュヴァルツヴェルダーブロート(Schwarzwälder Brot)、ミュンスターレンダー・シュトゥーテン(Münsterländer Stuten)カッセラー・ブロート(Kasseler Brot)など、いくつかの地域に根付いたパンなどがこの分類に含まれる。

シュトゥーテン

Stuten

ヴァイツェンブロートまたはヴァイツェンミッシュブロートに分類される。小麦粉をメインに使用しているため食感は柔らかく、ミルクやバターを使用していることから甘めのテイストのものが一般的。バターミルクシュトゥーテンや、クワルク(Quark)シュトゥーテン、さまざまなドライフルーツを生地に混ぜ合わせたヴォッヘンエンデ(Wochenend)シュトゥーテンなどのバリエーションがある。

ミッシュブロート

Mischbrot

小麦粉とライ麦粉を同じ分量だけ使用した種類。小麦粉により中はしっとりとしており、サワー種のほんのりとした酸味を持っているため、調理パンとしてさまざまな食事に合わせることができる。

ロッゲンミッシュブロート

Roggenmischbrot

ライ麦を50%~89%使用して作られた種類。小麦粉よりもライ麦粉の割合が多くサワー種が使われるため、程よい酸味が感じられる。また、小麦粉メインのパンよりも日持ちがする。コンシュームブロート(Konsumbrot)、コサッケンブロート(Kosakenbrot)、シュルターブロート(Schlüterbrot)などがこの分類に含まれる。

ロッゲンブロード

Roggenbrot

ライ麦粉を90%以上使用したパン。ライ麦粉の割合が高くサワー種が使われるため、酸味が強く感じられる。表面が硬くて噛み応えがある食感のため、薄くスライスして食べるのが一般的。保存性に優れており、小麦粉をメインに使用しているパンよりも食物繊維が多く含まれているのがポイント。

フォルコンブロート

Vollkornbrot

90%以上の小麦またはライ麦の全粒粉(表皮、胚芽などすべてを粉にしたもの)を使用したパン。50%以上の小麦全粒粉を使用したものをヴァイツェンフォルコンブロート(Weizenvollkornbrot)、50%以上のライ麦全粒粉を使用したものをロッゲンフォルコンブロート(Roggenvollkornbrot)、20%以上のカラスムギ全粒粉を使用したものをハーファーフォルコンブロート(Hafervollkornbrot)と呼ぶ。

メーアコンブロート

Mehrkornbrot

複数の穀粒粉を混ぜ合わせたパン。使われる穀粒粉はそれぞれのパン屋や職人によって決まるが、ベーシックなものには小麦、ライ麦のほかにも、スペルト小麦、オートミール、ソバなどがある。3種類の穀粒粉を使ったものをドライコンブロート(Dreikornbrot)、4種類をフィアコンブロート(Vierkornbrot)、5種類をフュンフコンブロート(Fünfkornbrot)と呼ぶ。

コミスブロート

Kommissbrot

フォルコンブロートの一種であるコミスブロートは、元々は16世紀頃に兵士へ供給するパンとして用いられていたシンプルなもの。第二次世界大戦時には、栄養価が高く保存性が良いとして、軍人用のパンとして普及していたという歴史がある。現在ではレシピも改良され、パン屋やスーパーなどでも販売されている。

シュヴァルツブロート / プンパーニッケル

Schwarzbrot / Pumpernickel

シュヴァルツブロートは、ライ麦粉メインのロッゲンブロートやロッゲンフォルコンブロートなど、色味が濃い茶色のパンを指す。その一種であるプンパーニッケル(左)は、ヴェストファーレン地方が発祥のドイツの伝統的なパン。最低でも16時間かけてじっくり焼かれる。クリームチーズやカマンベール系のチーズと合わせると美味しくいただける。

ゾーネンブルーメンブロート / キュルビスケルンブロート

Sonnenblumenbrot / Kürbiskernbrot

ベースとなるパンにひまわり(ゾーネンブルーメン/左)の種や、かぼちゃ(キュルビス/右)の種を上部や表面にまぶして焼いたパン。そのほかにはミューズリーなどを使用するパンもある。それぞれの種の食感が楽しめるのが特徴。大型・小型パン共に売られている。食べ方としてはベースとなるパンの種類によって合わせる具材を決めるのがベスト。

小型パン Kleingebäck

ラウゲンプレッツェル / ラウゲンシュタンゲ / ラウゲンブローチェン

Laugenbrezel / Laugenstange / Laugenbrötchen

ラウゲンとは表面が特徴的な茶色に仕上がるよう焼く前に水酸化ナトリウム水溶液に生地をくぐらせてから焼くスタイル。ビールの祭典オクトーバーフェストやビアホールでも販売されているプレッツェル(左)を始め、スティック状のラウゲンシュタンゲ(中)、小型パンのラウゲンブローチェン(右)、ラウゲンクロワッサンなどがある。

カイザーゼンメル / シュニットブローチェン

Kaisersemmel / Schnittbrötchen

カイザーゼンメル(左)とシュニットブローチェン(右)の味わいにはプレーン以外にもケシの実やゴマなどが上部にまぶしてあるものも。小さいサイズのパンを一般的にはブローチェンと呼ぶが、バイエルン州ではゼンメルと呼ばれている。

ロッゲルチェン

Röggelchen

2つの生地で生成された、ダブルロールパン(Doppelbrötchens)。ラインラント地方とベルギー東部のご当地パンとして有名。通常よりも黒めに焼かれているため香ばしい風味は、ケルシュやアルトビアと共に合わせると美味しい。

菓子パン Feingebäck

ヴェックチェン / シュトゥートチェン

Weckchen / Stütchen

甘いロールパン、ヴェックチェン(左)とシュトゥートチェン(右)。デュッセルドルフやケルンではミュルブチェン(Mürbchen)として親しまれている。また、11月中旬からクリスマスにかけて販売されている人型の菓子パン、シュトゥーテンケアル(Stutenkerl ※そのほかにもヴェックマンなど、地域によって呼び方が変わる)も同様の生地で作られている。

ベルリーナ / プファンクーヘン / クラップフェン

Berliner / Pfannkuchen / Krapfen

ドイツ版の揚げパン。中にはジャムやチョコレートなどのフィリングが詰まっており、外側に粉砂糖をまぶしたり、アイシングしているのが一般的なスタイル。地域ごとに呼び名が変わり、ベルリンではベルリーナではなく、パンケーキの意味を持つ「プファンクーヘン」と呼ばれている。もともとは大晦日や謝肉祭を祝って食すのが伝統的な食べ方とされているが、街のパン屋では通年を通して売られている。

シュネッケン / シュライフェ

schnecken / Schleife

カタツムリのように渦を巻いた形が特徴的なシュネッケン(左)、リボンを編みこむようなスタイルのシュライフェ(右)は、共にケシの実(Mohn)やマルチパン(Marzipan)のフィリング、ナッツ(Nuss)などを用いた多様な味わいが楽しめる。サクサクとしたデニッシュ生地で、ティータイムのおやつに最適。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

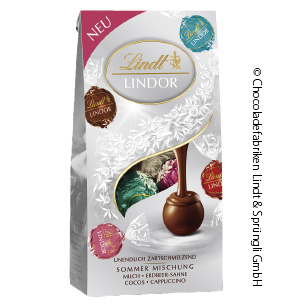

スイスやベルギーなどのチョコレート名産地に隣接しているドイツだが、自国が生んだブランドも数多く存在している。価格も1ユーロ前後から高級品まで幅広く、また、スーパーやデパートでは選ぶのに迷うほど、多種多様なメーカーのチョコレートが販売されている。自分用はもちろんお土産にも最適で、幅広いシーンで活躍してくれる。

スイスやベルギーなどのチョコレート名産地に隣接しているドイツだが、自国が生んだブランドも数多く存在している。価格も1ユーロ前後から高級品まで幅広く、また、スーパーやデパートでは選ぶのに迷うほど、多種多様なメーカーのチョコレートが販売されている。自分用はもちろんお土産にも最適で、幅広いシーンで活躍してくれる。