ドイツでサッカーを120%楽しもう!はじめて観に行くブンデスリーガ

昨年開催されたカタールW杯では日本代表がドイツ代表に勝利するなど、日本人選手の活躍もあり、サッカーに興味を持ち始めたという人はきっと少なくないはず。せっかくドイツに住んでいるなら、世界トップリーグの一つ「ブンデスリーガ」を見に行かなきゃ損! シーズン開始前に、ブンデスリーガの歴史から楽しみ方まで、その魅力をとことん解説する。今号を片手にスタジアムに熱い試合を観に行こう。(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

目次

ビギナーのためのブンデスリーガ Q&A

Q1. いつからブンデスリーガは始まった?

ドイツサッカーの最高位リーグである「ブンデスリーガ」(Bundesliga)がスタートしたのは、1963年の西ドイツ。1888年にイングランドでサッカーリーグが始まったことに比べると、その始まりはずいぶんと遅い。一方で、1920年初頭のドイツには、さまざまな名前で70もの「1部リーグ」が存在していたとか。当時から全国統一リーグの設立が叫ばれていたものの、アマチュアとプロを分けるかどうか、非営利で運営されていたクラブの税制優遇をどうするか……などの諸問題でなかなか決着がつかず、さらに戦争や東西分断など歴史的な理由からも長らく実現に至らなかった。

そして数十年にわたる論争を経て、1962年7月28日、ドイツサッカー連盟は賛成票103票、反対票26票でプロリーグであるブンデスリーガの導入を決定。1963/64シーズンに初のブンデスリーガが開催され、ケルンが最初のチャンピオンとなった。これまで最も多くチャンピオンシップを獲得したのは、33回優勝しているバイエルンで、ニュルンベルク(9回)とドルトムント(8回)がそれに続く。 参考:der-fussball-gehoert-uns.de「Die Geschichte der Fußball Bundesliga」、NDR「1962: Die schwere Geburt der Bundesliga-Gründung」

第1回ブンデスリーガで初ゴールを決め、喜ぶドルトムントの選手たち

第1回ブンデスリーガで初ゴールを決め、喜ぶドルトムントの選手たち

Q2. ブンデスリーガの特徴は?

ドイツのブンデスリーガは、英国のプレミアリーグ、スペインのリーガ・エスパニョーラ、イタリアのセリエAと並ぶ世界4大リーグの一つ。それぞれのリーグに特徴や傾向があるが、ブンデスリーガのポイントをいくつかご紹介する。

❶ 1対1の「デュエル」が見られる

ブンデスリーガでは、選手同士の1対1の対戦「デュエル」が多く見られるのが特徴の一つ。最近では、日本代表の遠藤航選手(シュトゥットガルト)が、2年連続でブンデスリーガの最多デュエル勝利数を誇っている。

デュエルが強みの一つである遠藤選手は日本代表の新主将に選出された

デュエルが強みの一つである遠藤選手は日本代表の新主将に選出された

❷ 物議をかもす「50+1ルール」

1998年に導入されたドイツサッカー特有の「50+1ルール」が、しばしば物議をかもす。これは、単一の企業などがクラブの決議権の50%以上を持つことを禁止したもので、スポーツクラブは公共のものであるという考えに基づいている。一方では、国際的な競争力の低下につながるとして、ルール廃止を求める声も。

❸ 日本人選手が多く所属

ブンデスリーガでは各チームにドイツ人選手12名以上の登録が義務付けられているが、外国人選手の人数制限はない。そのため、日本人選手も多く活躍している。2022-23シーズンでは、1部と2部を合わせて16人の日本人選手が所属していた。 参考:SPORTS UP!「サッカーの世界4大リーグとは?各リーグの特徴についても解説」、REAL SPORTS「なぜドイツで「侮辱バナー」「試合放棄」事件が起きた? ファンとの亀裂招いた“2つの要因”」

Q3. ブンデスリーガのシーズンは?

1部と2部には各34節あり、各チームは本拠地で行うホーム戦と敵地で行うアウェー戦で対戦する。前期シーズンは8月から12月中旬(第1~17節)、後期シーズンは2月から5月(第18~34節)にかけて開催。選手の移籍はウィンターブレイクやシーズンオフに行われる。また、ブンデスリーガは基本的に金曜から日曜にかけて試合がある。

| 基本的な試合日程 | 金曜 20:30(1試合) |

|---|---|

| 土曜 15:30(4試合)/ 18:30(1試合) | |

| 日曜 15:30(1試合)/ 17:30(1試合) |

シーズンカレンダー

Q4. リーグは何部まであるの?

ブンデスリーガは二つのプロリーグからなる。各18チームある1部リーグと2部リーグは、ドイツサッカーリーグ(DFL)、3部リーグ以下はドイツサッカー連盟(DFB)の管轄となっている。最終節の順位が1部の18位と17位のチームは自動的に2部に降格し、逆に2部の首位と2位のチームは昇格する仕組み。また、1部の16位と2部の3位のチームは、ホーム&アウェーの入れ替え戦を行い、それによって昇格・降格が決まる。2部と3部の昇格・降格も同じ仕組みだ。4部以下はセミプロリーグとなり、五つの地方に分けて行われるレギオナルリーガ(4部)、オーバーリーガ(5部)、フェアバンデスリーガ(6部)と続き、地域ごとに10部ほどまでリーグが存在する。

Q5. ブンデスリーガで優勝するとどうなる?

ブンデスリーガの首位を含む上位4位までが、自動的にUEFA(欧州サッカー連盟)が主催するチャンピオンズリーグの出場権を得ることができる。また、5位チームは同連盟のヨーロッパリーグに、6位チームはヨーロッパ・カンファレンスリーグにプレイオフから出場する。ブンデスリーガの上位に入れば、欧州の舞台で活躍するチャンスがあり、ブンデスリーガが盛り上がるポイントの一つとなっている。

欧州最強のクラブチームを決定する国際大会。毎年9~5月に開催され、32クラブが出場する。2023/24年シーズンの決勝戦は、英国ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われる予定。

ヨーロッパリーグ Europa Leagueチャンピオンズリーグに次ぐ欧州クラブチームの国際大会。毎年9~5月に開催され、出場枠は32チーム。前年度優勝したチームは、翌年のチャンピオンズリーグに出場することができる。

ヨーロッパ・カンファレンスリーグEuropa Conference League

2021年からUEFA主催で始まったヨーロッパリーグに次ぐ国際大会。ヨーロッパリーグと並行して開催される。優勝したチームは、翌年のヨーロッパリーグに出場することができる。

Q6. チケットの入手方法は?

チケットは、ホーム戦を行うクラブの公式サイトで購入可能。シーズンの1~2カ月前から販売が開始されるため、人気の試合は販売スケジュールをチェックしよう。メンバーシップに加入していると、優先してチケットを購入することもできる。ちなみに、チケットには市内交通チケットが含まれている(適用範囲は要確認)。また、どうしても観たい試合のチケットが手に入らない場合は、チケット販売代理店(viagogoやStubHubなど)で探すことも可能。ただし、高値で販売されていることも多いのでご注意を。

一般的な観戦席位置

※スタジアムによってアウェー席は異なる

Q7. スタジアムでの服装やマナーはある?

地元チームの席で相手チームのユニフォームを着るのはもちろんNGだが、相手のチームカラーと同じ色の服装も避けるのがベター。地元側の熱狂的なファンから罵声を浴びせられることもある。また興奮状態が高まった観戦席では、ビールが飛び交うこともしばしば。汚れてもいい服装で出かけよう。暑い時期には熱中症や日焼け対策を、寒い季節には防寒対策を忘れずに。雨が降った場合は、周りの観戦者の迷惑にもなるため、傘ではなくレインコートを着るのがマナー。

サッカー観戦のお供といえば、ビール! ソーセージと一緒にスタンバイしよう

サッカー観戦のお供といえば、ビール! ソーセージと一緒にスタンバイしよう

・Tor!!!

ゴール!!!

・Los!!!

行け!!!

・Schieß!!!

シュート(キック)!!!

・Schieß doch!!!

シュート(キック)だよ、おい!!!

※チャンスの際にボールを蹴らなかったときなど

・Weiter so!!!

その調子!!!

2023-24シーズンブンデスリーガ1部マップ

開催期間 2023年8月18日(金)~2024年5月19日(日)8月18日(金)にいよいよ開幕する第61回ブンデスリーガ。今シーズン戦いを繰り広げる、1部リーグ全18チームを一挙にご紹介する。ビギナーのあなたも、今シーズンで推しのチームが見つかるかも!参考:fussball.jp、スカパー!サッカー、各クラブチームのホームページ

2022-23シーズンで優勝したバイエルン。ドイツ代表で同チーム主将のマヌエル・ノイアーが優勝皿を掲げている

2022-23シーズンで優勝したバイエルン。ドイツ代表で同チーム主将のマヌエル・ノイアーが優勝皿を掲げている

1

FCバイエルン・ミュンヘン

FC Bayern München AG

33回のブンデスリーガ優勝経験があるバイエルンは、ドイツ代表選手が多く所属する強豪。人気がある一方で「一強」ともいわれ、他チームのファンから煙たがられることも。前シーズンでは、最終節の逆転勝利で王者の座を守り抜いた。今シーズンで12連覇なるか、最後まで目が離せない。

2

ボルシア・ドルトムント

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

前シーズンでは、バイエルンにあと一歩及ばす優勝を逃したドルトムント。昨年SLC Managementによる調査では、最も人気のあるチームに初選出された。香川真司選手が所属(2010-2012、2014-2019)していたことから、日本人の間でも特にファンが多いクラブチーム。

3

RBライプツィヒ

RasenBallsport Leipzig GmbH

発足からわずか7年で5部リーグから1部リーグへと部へと昇格した。バイエルン、ドルトムントと並んでドイツ代表に4名が選出されている(2023年7月現在)。前シーズンはDFBポカール(ドイツ杯)で連覇を果たし、今季はチャンピオンズリーグにも出場予定。

4

1.FCウニオン・ベルリン

1. FC Union Berlin e.V.

第二次世界大戦後に東ドイツで発足したベルリンのクラブチーム。2018-19シーズンでは2部で3位となり、入れ替え戦で1部に昇格した。チャンピオンズリーグ出場権も獲得しているが、ドイツ代表は現時点でゼロ(2023年7月現在)。今後の選手たちの活躍に期待したい。

5

SCフライブルク

Sport-Club Freiburg e.V.

かつては2部と3部を行き来していたが、1993年に2部で優勝を果たし、1部に昇格した。フライブルクが大学都市であることから、サポーターはインテリ層が多いことで知られている。日本人選手では、堂安律が活躍中。

6

バイエル・レヴァークーゼン

Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH

1904年、レヴァークーゼンに本社を置く製薬会社バイエルの従業員が作ったクラブチーム。2002年にチャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、DFBポカール(ドイツ杯)で全て準優勝し、準三冠となったことがある。ドイツ代表のフローリアン・ヴィルツが所属している。

7

アイントラフト・フランクフルト

Eintracht Frankfurt Fußball AG

ドイツで最も歴史あるクラブチームの一つで、ブンデスリーガでの優勝経験もある。また、2021-22シーズンではヨーロッパリーグを制覇した実力のあるチーム。現在、日本人選手では長谷部誠が所属している(2023年7月11日現在)。

8

VfLヴォルフスブルク

VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

ヴォルフスブルクに本拠地を置くフォルクスワーゲンがスポンサーの一つ。2008-09シーズンではグラフィッチとエディン・ジェコのコンビが話題となり、ブンデスリーガで王者に。当時所属していた長谷部誠と大久保嘉人が、日本人選手として31年ぶりに優勝を経験した。

9

1.FSVマインツ

1. FSV Mainz 05 e.V.

長らく2部に属していたが、2004-05シーズンで創立100年目にして初の1部昇格を果たした。同シーズンにはUEFAフェアプレー賞を受賞し、初のヨーロッパリーグ出場権も獲得。前シーズンでは、最終節でドルトムントの優勝を阻んだ。

10

ボルシア・メンヒェングラートバッハ

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH

1960~70年代には攻撃サッカーの殿堂と呼ばれ、ブンデスリーガでは5回の優勝経験がある。常に強豪バイエルンと争ってきたが、ここ数年は4~10位の間を行き来している。日本人選手では、板倉滉が所属する(2023年7月11日現在)。

11

1.FCケルン

1. FC Köln GmbH & Co. KGaA

ブンデスリーガの初代王者で、日本人初のブンデスリーガ選手だった奥寺康彦が所属していた。ロゴのヤギは実在し、ヘンネスという名で親しまれている。現在は9代目ヘンネスがホーム戦で選手たちを応援している。

12

TSG1989ホッフェンハイム

TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH

1989-90シーズンで8部へと降格したが、ソフトフェア企業SAP創設者のディートマー・ホップ氏の経済的支援により、2007-08シーズンで1部まで昇格を果たす。サッカー育成部門はドイツでもトップレベルで、最も注目を浴びているクラブチームの一つ。

13

ヴェルダー・ブレーメン

SV Werder Bremen GmbH & Co. KG aA

1899年、ブレーメンの学生たちが綱引き大会で優勝し、賞品にサッカーボールをもらったことをきかっけに設立された。2021-22シーズンでは41年ぶりに2部に降格したが、翌年には1部に復帰。オープニングマッチでは、バイエルンとのホーム戦を控えている。

14

VfLボーフム

VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA

ブンデスリーガ2部では4回の優勝経験があり、2021-22シーズンから1部に復帰。現在は、日本人選手として浅野拓磨がプレーしている。チームの応援歌はロック歌手ヘルベルト・グレーネマイヤーの「Bochum」で、ホーム戦の選手入場前に歌われるのがお決まり。

15

FCアウクスブルク

FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA

かつては2部と3部と行き来することが多かったが、2010-11シーズンで史上初の1部昇格を果たした。今年7月に奥川雅也選手が3部へ降格したビーレフェルトからアウクスブルクへ移籍することが発表されたばかり。

16

VfBシュトゥットガルト

VfB Stuttgart 1893 AG

ブンデスリーガ1部・2部共に2回ずつ優勝経験のあるクラブチーム。前シーズンでは入れ替え戦でハンブルガーSVを下し、1部残留が決まった。現在日本人選手が多く、遠藤航、伊藤洋輝、原口元気の3名が所属している。

17

SVダルムシュタット98

SV Darmstadt 1898 e.V.

2022-23シーズンでは2部リーグで2位となり、2016-17シーズンぶりに1部リーグ復帰となった。チームの愛称「Lilien」(リリエン、ユリの意)は、ロゴのユリが由来。ダルムシュタット市の紋章にも同じくユリが描かれている。

18

1.FCハイデンハイム

1. FC Heidenheim 1846 e.V.

1910年に前身となるVfB Heidenheimが設立され、長い間アマチュアチームとして存在していた。2007年に現在の名称になってから、南ドイツの若い選手たちの育成に取り組んでいる。2022-23シーズンは2部で優勝し、クラブ史上初の1部昇格を果たした。

サッカー好きスタッフが語る!ブンデスリーガが好きな理由

きっかけはサポーターとの交流

もともとサッカーが好きでしたが、「ブンデスリーガのサッカー」が好きだったわけではありません。大学でドイツ語を勉強したため、日本人選手が多く活躍するドイツへ観戦旅行をして、覚えたドイツ語で現地のサポーターたちと話せたらいいなと思ったことがきっかけです。実際にドイツのスタジアムに足を運んでみると、当時ドルトムントで香川真司選手がプレーしていたため、「Shinji Kagawaはすごい選手だよね!」と何人もの人に話しかけられました。試合が始まってからもサポーターたちの熱量に圧倒されるばかり……日本のサポーターと比べてアグレッシブな部分もありますが(笑)、それも含めてブンデスリーガに夢中になりました。ドイツで暮らすようになってからは、スタジアムやスポーツバーで観戦しています。

今シーズン注目の選手は?

フランクフルトの長谷部誠選手です。2014年から同チームでプレーしている長谷部選手は現在39歳ですが、今年3月に2024年6月末まで1年間契約を延長しました。クラブ最年長で最も古株。強豪クラブで監督や選手も入れ替わっていくなかで、常に必要とされる選手であり続けることが、長谷部選手の実力を物語っていると思います。

はじめてブンデスリーガを見に行く人へ

最初は好きなチームがなくても大丈夫です。まずは近くのスタジアムに観に行ってみてください。サッカー好きの友人や知人についていけば、観戦のハードルも下がり、一緒に盛り上がれると思います。推しのチームが見つかったら、好きな気持ちを全力に押し出して、熱いサポーターたちと一緒に観戦を楽しんでくださいね!

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ショルツォマートのあだ名が付いたシュレーダー政権時代のショルツ氏(左)

ショルツォマートのあだ名が付いたシュレーダー政権時代のショルツ氏(左) ブッシュマン氏は大学卒業後に米国の法律事務所で弁護士として働き、2009年から連邦議員

ブッシュマン氏は大学卒業後に米国の法律事務所で弁護士として働き、2009年から連邦議員 選手を引退してからは、ハンブルク大学で政治学と法学を学んだベアボック氏

選手を引退してからは、ハンブルク大学で政治学と法学を学んだベアボック氏 ネットフリックスで配信中のドラマ「ビリオンダラー・コード」のワンシーン

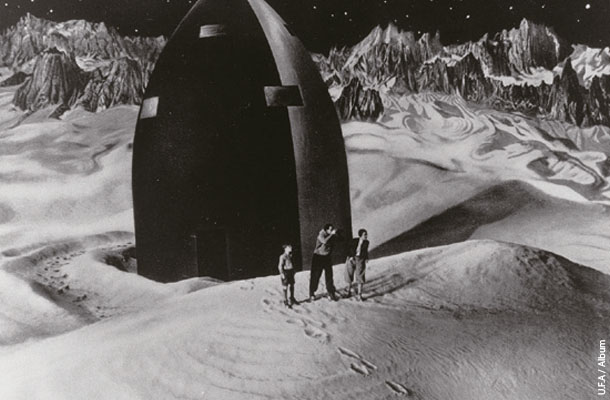

ネットフリックスで配信中のドラマ「ビリオンダラー・コード」のワンシーン 映画「月世界の女」のワンシーンから

映画「月世界の女」のワンシーンから ケルン大聖堂自体は入場無料だが、財源確保のため尖塔を登るには6ユーロかかる(2023年6月現在)

ケルン大聖堂自体は入場無料だが、財源確保のため尖塔を登るには6ユーロかかる(2023年6月現在)

ギネス記録を達成して喜ぶDELO社の人々

ギネス記録を達成して喜ぶDELO社の人々

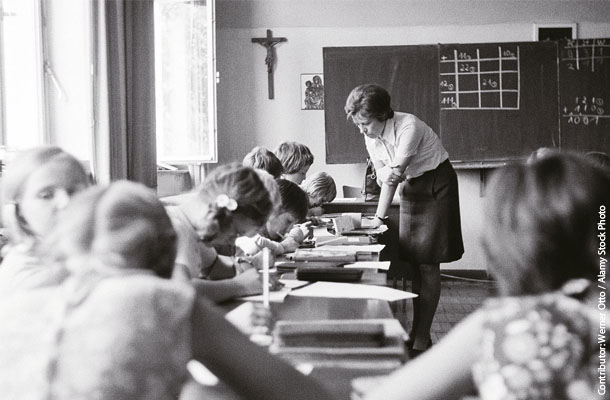

1970年代のドイツの小学校で教える女性教師。この頃には女性教師の独身制は廃止されていた

1970年代のドイツの小学校で教える女性教師。この頃には女性教師の独身制は廃止されていた ドイツのラッパーおよび起業家として知られるBushido(写真左)は、シュタインマイヤー連邦大統領が、2022年11月に生まれた三つ子の娘たちの名誉スポンサーになったことをSNSで報告。3人分の贈呈金は寄付したという

ドイツのラッパーおよび起業家として知られるBushido(写真左)は、シュタインマイヤー連邦大統領が、2022年11月に生まれた三つ子の娘たちの名誉スポンサーになったことをSNSで報告。3人分の贈呈金は寄付したという

燻製の様子

燻製の様子

ポツダムのサンスーシ宮殿にあるフリードリヒ大王のお墓には、じゃがいもが供えられている

ポツダムのサンスーシ宮殿にあるフリードリヒ大王のお墓には、じゃがいもが供えられている ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832) 一般的に午後5~7時がアーベントブロートの時間とされる

一般的に午後5~7時がアーベントブロートの時間とされる

立派な制服に身をつつむバス乗務員

立派な制服に身をつつむバス乗務員 1951年にはローテンブルクからミュンヘンを往復する特急車両を運航するようになり、各駅でロマンチック街道バスに乗り換えることができる仕組みを構築した

1951年にはローテンブルクからミュンヘンを往復する特急車両を運航するようになり、各駅でロマンチック街道バスに乗り換えることができる仕組みを構築した

寝室は鮮やかなブルーを基調としている。ゴシック調の彫刻が見事だ

寝室は鮮やかなブルーを基調としている。ゴシック調の彫刻が見事だ![[PR]木組みの家が立ち並ぶ中世都市 - 歴史の中を歩くディンケルスビュール](/newsde/images/tokushu/1246_dinkelsbuhl/01.jpg)

設立当初に描かれたヴェルサイユ宮殿のメナジェリー

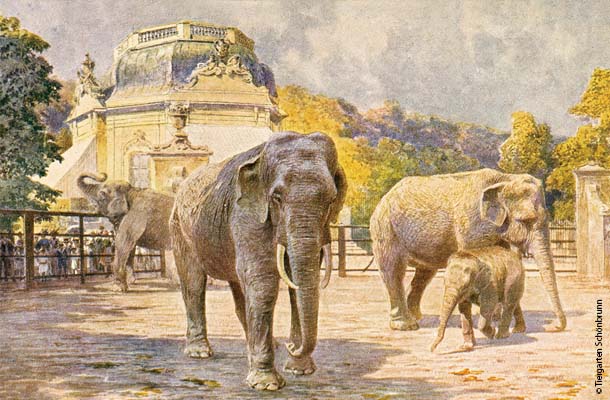

設立当初に描かれたヴェルサイユ宮殿のメナジェリー 1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中

1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中 1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中

1910年頃に描かれたシェーンブルン動物園。奥のパビリオンは1759年にフランツ1世が朝食用に建てたもので、現在もレストランとして営業中 カール・ハーゲンベック(1844-1913)

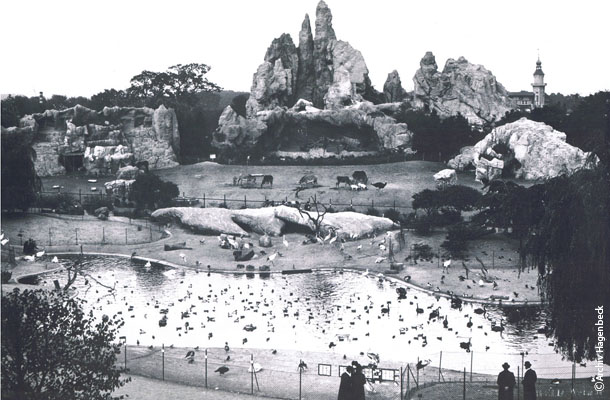

カール・ハーゲンベック(1844-1913) アフリカ・パノラマでは、ダチョウやシマウマを展示し、広大なサバンナのような風景を造った

アフリカ・パノラマでは、ダチョウやシマウマを展示し、広大なサバンナのような風景を造った

ライオンの子どもとゲーリング夫妻。成長して扱いが難しくなってからは、動物園に戻された

ライオンの子どもとゲーリング夫妻。成長して扱いが難しくなってからは、動物園に戻された 爆撃で破壊されたベルリン動物園の園舎。解放後、いたるところに動物の死体があったという

爆撃で破壊されたベルリン動物園の園舎。解放後、いたるところに動物の死体があったという 戦争を生き延びたベルリン動物園のカバのクナウチュケは、復興のシンボルとなった(1947年撮影)

戦争を生き延びたベルリン動物園のカバのクナウチュケは、復興のシンボルとなった(1947年撮影) シュトゥットガルトのヴィルヘルマ動物園では、絶滅危惧種に指定されているボノボを、ドイツで最多である22頭飼育する

シュトゥットガルトのヴィルヘルマ動物園では、絶滅危惧種に指定されているボノボを、ドイツで最多である22頭飼育する ハーゲンベック動物園のZooschule(動物学校)の様子

ハーゲンベック動物園のZooschule(動物学校)の様子