この章では、最近ドイツでも一般的になってきているフランスの伝統的なスタイルにならった赤ワインの醸造法についてご紹介しましょう。

赤ワインを仕込む場合は、まず収穫したぶどうの梗を取り除きます。除梗・破砕機で梗を取り除くと同時に、粒を軽く破砕するのが一般的です。この潰したぶどう(マイシェ)を発酵槽に入れ、野生酵母による自然発酵を待つか、培養酵母を加えて発酵を促します。造り手によっては、果汁の循環をよくし、程良いタンニン分を得るため、ぶどうの一部を除梗せずに加えたり、除梗後の梗を少し加えることもあります。

アルコール発酵中、果皮からは主に色素や味覚物質が、また種や梗からはタンニンが抽出されます。これらを十分に抽出したい場合は、醸し期間を延ばします。その間、定期的に発酵槽の下部にたまるワインを下から抜き、果帽と呼ばれるぶどうの固形物が浮いている上部に流す液循環(ルモンタージュ)や、櫂などを使って果帽を崩す作業(ピジャージュ)を行います。実施方法や頻度は造り手によって様々で、作業は機械化されている場合もあります。発酵および醸しの温度は20~30度くらいです。発酵とそれに続く醸しの期間は、合わせて3、4週間程度。その後、圧搾前に発酵槽の下部からワインを抜き取り、残りを圧搾機で搾ります。

得られたワインは、造り手の意図によりステンレスタンク、あるいは様々なサイズのオーク樽に入れます。その後、マロラクティック発酵を経て、熟成のときを待ちます。発酵終了後は、樽の底に沈殿した澱を取り除くため、上澄みをほかの樽に移す作業、すなわち澱引きを行います。また、細かな浮遊物を取り除くため、清澄剤などを加えてワインを清澄させることもあります。

1980年代後半からは、ドイツでも小型のオーク樽が徐々に使われるようになりました。この小型オーク樽は通常225リットルですが、中には300リットル、500リットルサイズの樽を使用している造り手もいます。これらの樽はドイツではバリックと呼ばれ、フランスや米国、その他の国のオーク材で造られています。最近ではドイツ産オークのバリックも造られています。ワインの質によって、オーク香の加わる新樽を使用したり、1度あるいは2度以上使用した樽を再度使用したりすることもあります。このほか、例えば1000〜2400リットル容量の大型のオーク樽で熟成させている造り手もいます。

ボトリングの前には、ワインのブレンド(アッサンブラージュ)を行います。その組み合わせは、複数の樽のブレンド、複数の品種のブレンド、異なる畑の同品種のブレンドなど様々です。バリック・ワインの場合はこの時、最終的にボトリングされるワインに使用されている新樽の割合が決まります。中には、あえて樽香の強い新樽は使用しないという造り手もいます。ボトリング前には、ワインにより、濾過を行わない造り手もいます。ボトリング後はしかるべき期間、瓶熟成させてから出荷している醸造所もあります。

(アール地方)

(左から)マイケさん、ヴェルナーさん、ドロテさん

©Weingut Meyer-Näkel

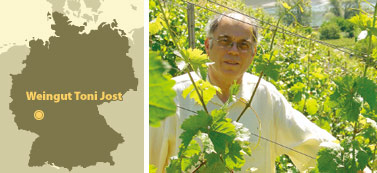

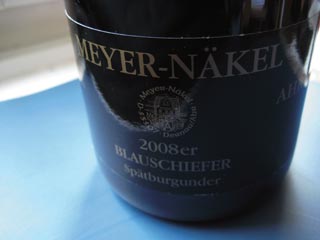

ドイツの赤ワインの故郷の1つ、アール地方の今話題の醸造所。ギムナジウムの数学&体育教師だったヴェルナー・ネーケル氏が1982年に実家の小さな醸造所を継ぎ、発展させた。現在、2人の娘たち、ドロテさんとマイケさんが醸造所の運営に参画。醸造はマイケさんが父親と一緒に担当している。デルナウのプファーヴィンガート、ヴァルポルツハイムのクロイターベルクなどの特級畑から優れたシュペートブルグンダーを生み出しているほか、南アフリカのステレンボッシュ、ポルトガルのドウロ地方でもワイン造りを行っている。

Weingut Meyer-Näkel

Friedenstr.15, 53507 Dernau

Tel.02643-1628

www.meyer-naekel.de

2008 Spätburgunder Blauschiefer

2008年産シュペートブルグンダー、ブラウシーファー(辛口)

18,00€

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック