ムスカテラー(Muskateller)*も、長年ドイツで栽培されてきた品種です。ドイツでは、土着品種というよりは、伝統品種といった方が良いかもしれません。

ムスカテラーとひと括りにされるぶどうには、様々な親戚同士の品種があります。ドイツで一般にムスカテラーといえば、「ゲルバー・ムスカテラー(Gelber Muskateller)」、つまり黄色いムスカテラーと呼ばれるものです。「ローター(赤)・ムスカテラー」という品種もありますが、これはゲルバー・ムスカテラーの突然変異で、白品種に分類されます。フランス名は「ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン(Muscat blanc à petits grains)」。単にミュスカ・ブランと呼ばれることもあります。ゲルバー・ムスカテラーは、ぶどうの粒の断面が正円形。ルーツはイタリアやギリシア、さらには小アジアに遡るのではないかと推測されています。

ゲルバー・ムスカテラーの親戚の中で最も良く知られているのがミュスカ・ド・アレキサンドリア(Muscat d' Alexandrie)で、エジプト原産の品種といわれています。ムスカテラーと聞いてマスカットを連想する方も多いと思いますが、日本で知られる食用ぶどうのマスカットは、このミュスカ・ド・アレキサンドリアのことで、ぶどうの粒の断面は楕円形をしています。

ゲルバー・ムスカテラーから醸されたワインの香りを嗅ぐとき、あの食用ぶどうのマスカットの香りが立ち上がることがあります。ワインの香りの表現に、ぶどう本来の香りが指摘されることはあまりないのですが、この「マスカット」の香りは特別です。

ドイツにおけるゲルバー・ムスカテラーの栽培面積は約180ヘクタール。ほとんどが爽やかな辛口のワインに仕上げられています。一方、フランスでは7000ヘクタール以上の土地で栽培されており、主に「ヴァン・ドゥー・ナチュレル(VDN, vin doux naturels)」と呼ばれる甘口の酒精強化ワインに使われています。また、イタリア、ピエモント地方のアスティ地域では、同品種から甘さを残したスパークリングワインや甘口ワインが生産されています。

*仏語でミュスカ、イタリア語でモスカート、英語でマスカット、スペインおよびポルトガル語でモスカテル。

【ムスカテラーの種類】

参考までに、ムスカテラーには、ほかにこんな仲間がいます。

ムスカート・オトネル(Muskat Ottonel)

フランスの研究者ジャン・モローが選別した白品種。親品種はグートエーデル(シャスラ)とミュスカ・ド・ソーミュール(Muscat de Saumur)といわれている。

モリオ・ムスカート(Morio Muskat)

ジルヴァーナーと ゲルバー・ムスカテラーの掛け合わせ。南プファルツ地方ガイルヴァイラーホーフ研究所のペーター・モリオが交配し、1980年代に人気を博した。

ミュスカ・ダンブール(Muscat de Hambourg)

ミュスカ・ド・アレキサンドリアとトロリンガーの掛け合わせで誕生した赤品種。なぜハンブルクという名が付いているのかは不明。主産地はフランス、ギリシア、ルーマニア、ウルグアイなど。食用ぶどうとしても消費される。

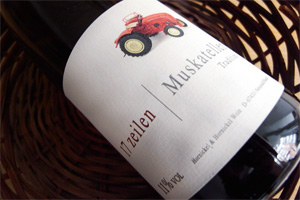

ホルニッケル&ホルニッケル・ワイン(プファルツ地方)

フリージャーナリストのミヒャエル・ホルニッケル(写真右)が営む個人醸造所。ノイシュタット・ハート地区の自宅前の小さな畑で、17列のゲルバー・ムスカテラのみを栽培している。彼はワイン街バッハラッハの出身。父親が醸造所の輸出担当社員で、自宅が醸造所の建物内にあったため、幼い頃から醸造所が遊び場だった。ジャーナリストを志望し、ベルリンで政治記者として働いていたが、1980年代後半、フランスの農業専門学校留学中に現地でワインの官能検査の最前線を知り、帰国後、マイニンガー出版社のワイン専門誌『Weinwirtschaft』の編集者の職を得るとともに、官能検査法をドイツに紹介。マイニンガー社のワインテイスティング部門の基礎を築いた。現在はジャーナリストとして活動するほか、国際ワインコンテスト「MundusVini」役員などを務めている。

フリージャーナリストのミヒャエル・ホルニッケル(写真右)が営む個人醸造所。ノイシュタット・ハート地区の自宅前の小さな畑で、17列のゲルバー・ムスカテラのみを栽培している。彼はワイン街バッハラッハの出身。父親が醸造所の輸出担当社員で、自宅が醸造所の建物内にあったため、幼い頃から醸造所が遊び場だった。ジャーナリストを志望し、ベルリンで政治記者として働いていたが、1980年代後半、フランスの農業専門学校留学中に現地でワインの官能検査の最前線を知り、帰国後、マイニンガー出版社のワイン専門誌『Weinwirtschaft』の編集者の職を得るとともに、官能検査法をドイツに紹介。マイニンガー社のワインテイスティング部門の基礎を築いた。現在はジャーナリストとして活動するほか、国際ワインコンテスト「MundusVini」役員などを務めている。

Hornickel & Hornickel Wein

Mandelring 238,

67433 Neustadt an der Weinstrasse

Tel. 06321-6790156

2011 17 Zeilen Muskateller Tradition

2011年「17 列」ムスカテラ・トラディツィオン 9.80€

ミヒャエルの初ヴィンテージは2008年。入手時に樹齢25年だったゲルバー・ムスカテラは以前の所有者の手入れが悪く、08年はぶどうがうまく成熟しなかったが、09年以降は毎年、その年の特徴を充分に表現したワインが生まれている。栽培アドバイザー、醸造をハンス=ギュンター・シュヴァルツ(ミュラー・カトワール醸造所の前ワインメーカー、写真左)が担当し、 畑は見事に再生。「作為のないワイン」 を目指すハンス=ギュンターの醸造哲学そのままのワインに仕上がっている。10年は除酸を行わず、ヴィンテージらしさを尊重。11年は残糖が辛口を1g/l上回ったためトロッケンと表記できず、トラディツィオンという名称になっている。ミヒャエルは「11年は、ぶどうをまるかじりするような味わい」と語る。ハンス=ギュンターの往年のムスカテラを記憶している飲み手たちが、毎年待ち焦がれているワイン。11年の生産本数は900本。

ミヒャエルの初ヴィンテージは2008年。入手時に樹齢25年だったゲルバー・ムスカテラは以前の所有者の手入れが悪く、08年はぶどうがうまく成熟しなかったが、09年以降は毎年、その年の特徴を充分に表現したワインが生まれている。栽培アドバイザー、醸造をハンス=ギュンター・シュヴァルツ(ミュラー・カトワール醸造所の前ワインメーカー、写真左)が担当し、 畑は見事に再生。「作為のないワイン」 を目指すハンス=ギュンターの醸造哲学そのままのワインに仕上がっている。10年は除酸を行わず、ヴィンテージらしさを尊重。11年は残糖が辛口を1g/l上回ったためトロッケンと表記できず、トラディツィオンという名称になっている。ミヒャエルは「11年は、ぶどうをまるかじりするような味わい」と語る。ハンス=ギュンターの往年のムスカテラを記憶している飲み手たちが、毎年待ち焦がれているワイン。11年の生産本数は900本。

ワイン購入の問い合わせ先 www.weinstudio-pfalz.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

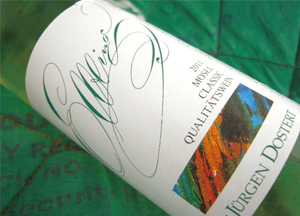

スケッチブック ルクセンブルクとフランスとの国境に近いニッテルにある家族経営の醸造所。創業は20世紀初頭。現オーナーのユルゲン・ドステルトは1970年代半ばに醸造家マイスターの資格を取得し、高品質のワイン造りに取り組み始めた。息子ヨナスは先頃、ガイゼンハイムのワイン醸造大学を卒業したばかり。現在はルクセンブルクの醸造所で修業しながら実家を手伝っている。所有畑は6ヘクタール。モーゼルと言えばスレート岩土壌を連想するが、所有畑であるニッテルのライターヒェンとロシュスフェルスはともに貝殻石灰岩土壌。上モーゼル地方のぶどう畑は過去に世界的名声を得ることはなかったが、地酒として愛され、その多くはドイツ人が大好きなゼクトのベースワインに使用されている。

ルクセンブルクとフランスとの国境に近いニッテルにある家族経営の醸造所。創業は20世紀初頭。現オーナーのユルゲン・ドステルトは1970年代半ばに醸造家マイスターの資格を取得し、高品質のワイン造りに取り組み始めた。息子ヨナスは先頃、ガイゼンハイムのワイン醸造大学を卒業したばかり。現在はルクセンブルクの醸造所で修業しながら実家を手伝っている。所有畑は6ヘクタール。モーゼルと言えばスレート岩土壌を連想するが、所有畑であるニッテルのライターヒェンとロシュスフェルスはともに貝殻石灰岩土壌。上モーゼル地方のぶどう畑は過去に世界的名声を得ることはなかったが、地酒として愛され、その多くはドイツ人が大好きなゼクトのベースワインに使用されている。 ロシュスフェルスの複数の区画で栽培されているエルプリングを使用。樹齢は35~40年。ヨナスは、「エルプリングは古代から生き延びていた品種。生き延びるためにできるだけ多くの実を付け、遺伝子を残そうとしてきた。つまり、植物の原点とも言える性質が強く出ている品種」と言う。香りも味わいも控えめなので、単独で味わうより、食事と合わせて楽しみたい。ヨナスは今年から実家のエルプリングの畑の一角で、自らぶどうの手入れをし、ワインを造り始めている。父親とは違う、自らのスタイルを見出すための実験場だ。彼のブログ「若き醸造家の悩み」で、ヨナスの最新報告を読むことができる。

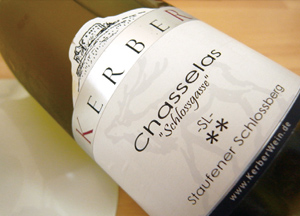

ロシュスフェルスの複数の区画で栽培されているエルプリングを使用。樹齢は35~40年。ヨナスは、「エルプリングは古代から生き延びていた品種。生き延びるためにできるだけ多くの実を付け、遺伝子を残そうとしてきた。つまり、植物の原点とも言える性質が強く出ている品種」と言う。香りも味わいも控えめなので、単独で味わうより、食事と合わせて楽しみたい。ヨナスは今年から実家のエルプリングの畑の一角で、自らぶどうの手入れをし、ワインを造り始めている。父親とは違う、自らのスタイルを見出すための実験場だ。彼のブログ「若き醸造家の悩み」で、ヨナスの最新報告を読むことができる。  バーデン地方南部、マルクグレーフラーラント地区にある家族経営の醸造所。創業は1910年。1998年から父親の醸造所でワイン造りを担当しているリヒャルト=マルティンは、10年にわたりコックとして、ドイツをはじめスイスやノルウェーなどで腕を振るった後、ガイゼンハイムの大学でぶどう栽培・ワイン醸造学部を卒業、ベルリンでソムリエ資格も取得した。オーストラリア、南アフリカでのワイン造りの経験もあり、世界的な視野でワイン造りに取り組んでいる。ケルバー醸造所の所有畑はすべて、同地域で最も優れた畑に数えられるシュタウフェナー・シュロスベルクにある。土壌は軽い粘土とレス土が混じった貝殻石灰岩。栽培品種はピノ・ノワール(樹齢58年)やゲヴュルツトラミーナ(樹齢52年)などの伝統品種が主流。旧市街にあるヴィノテークと畑にあるヒュッテは試飲会やワインと食関連のイベントなどに使われており、年間を通じて予約可能。

バーデン地方南部、マルクグレーフラーラント地区にある家族経営の醸造所。創業は1910年。1998年から父親の醸造所でワイン造りを担当しているリヒャルト=マルティンは、10年にわたりコックとして、ドイツをはじめスイスやノルウェーなどで腕を振るった後、ガイゼンハイムの大学でぶどう栽培・ワイン醸造学部を卒業、ベルリンでソムリエ資格も取得した。オーストラリア、南アフリカでのワイン造りの経験もあり、世界的な視野でワイン造りに取り組んでいる。ケルバー醸造所の所有畑はすべて、同地域で最も優れた畑に数えられるシュタウフェナー・シュロスベルクにある。土壌は軽い粘土とレス土が混じった貝殻石灰岩。栽培品種はピノ・ノワール(樹齢58年)やゲヴュルツトラミーナ(樹齢52年)などの伝統品種が主流。旧市街にあるヴィノテークと畑にあるヒュッテは試飲会やワインと食関連のイベントなどに使われており、年間を通じて予約可能。 リヒャルト=マルティンは、グートエーデルをより世界的に知られた名称「シャスラ」の名でリリースしている。彼のシャスラが植えられているのは、シュタウフェナー・シュロスベルク内のシュロスガッセと呼ばれる区画。樹齢は20~30年。SLはシュール・リの略で、春先のボトリング時までワインを酵母と接触させておく、フランス・ロワールのミュスカデ地域で実践されている醸造法。このシャスラは、年によって全体の5~15%程度を少なくとも一度は使用されたフレンチオーク樽で寝かせ、ステンレススティールタンクのものとブレンドしている。軽快さを保ちつつも、とても味わい深いシャスラ。

リヒャルト=マルティンは、グートエーデルをより世界的に知られた名称「シャスラ」の名でリリースしている。彼のシャスラが植えられているのは、シュタウフェナー・シュロスベルク内のシュロスガッセと呼ばれる区画。樹齢は20~30年。SLはシュール・リの略で、春先のボトリング時までワインを酵母と接触させておく、フランス・ロワールのミュスカデ地域で実践されている醸造法。このシャスラは、年によって全体の5~15%程度を少なくとも一度は使用されたフレンチオーク樽で寝かせ、ステンレススティールタンクのものとブレンドしている。軽快さを保ちつつも、とても味わい深いシャスラ。