ドイツにおいて、今日まで存続し得た新交配品種の中で健闘しているものに、白品種のショイレーベ(Scheurebe)やケルナー(Kerner)があります。ショイレーベはミュラー=トゥルガウと異なり、辛口だけでなく、高品質な甘口ワインとしても高評価を得ています。ケルナーはショイレーベより栽培面積は広範にわたるものの、ブレンドされることが多く、単独での存在感はそれほどありません。

ショイレーベは、ラインヘッセン地方や プファルツ地方ではソーヴィニヨン・ブランに匹 敵する魅惑的な芳香を持つ個性的な品種として、近年再び脚光を浴び始めています。最近では、若手の醸造家が新たに栽培を開始するケースも見られます。

ショイレーベは、ラインヘッセン地方のアルツァイぶどう栽培研究所所長だったゲオルク・ショイ(Georg Scheu)が生み出した品種です。父方はブケットトラウベ(Buketttraube)、母方はリースリングといわれ、交配年は1916年。正式に品種リストに加わったのは、ミュラー=トゥルガウと同じく1956年になってからでした。この交配品種は苗番号が88番だったので、「Sämling(ゼームリング / 苗)88」「S88」とも呼ばれ、オーストリアではこちらの名前で知られています。

ところで、アルツァイぶどう栽培研究所からはショイレーベのほかに、ジーガーレーベ (Siegerrebe)、フクセルレーベ(Huxelrebe)、カンツラー(Kanzler)、ファーバーレーベ (Faberrebe)、レグナー(Regner)、ヴュルツァー(Würzer)などの白品種が誕生しました。すべてショイ氏の手によるものです。1990年代中頃までラインヘッセンの醸造所では、これらのぶどうが普通に栽培されていました。

ドイツのほかの研究所では、よく名の知られている以下の新交配品種が誕生しました。

| プファルツ地方、ガイルヴァイラーホーフ・ワイン・園芸研究所 | |

| 白 | モリオ・ムスカート(Morio Muskat)、 バッフス(Bacchus)、オプティマ(Optima) |

| 赤 | ドミナ(Domina) |

バーデン地方、フライブルク・ワイン研究所 |

|

| 白 | フライザーマー(Freisamer)、ノーブリング(Nobling) |

| 赤 | デックロート(Deckrot) |

ヴュルテンベルク地方、ヴァインスベルク研究所 |

|

| 白 | ケルナー(Kerner)、ユヴェール(Juwel) |

| 赤 | ヘロルドレーベ(Heroldrebe)、ヘルフェンシュタイナー(Helfensteiner)、 ドルンフェルダー(Dornfelder) |

フランケン地方、ヴュルツブルク=ファイツヘッヒハイム ・ワイン・果樹園芸研究所 |

|

| 白 | リースラーナー(Rieslaner)、 アルバロンガ(Albalonga) |

ラインガウ地方、ガイゼンハイム研究所 |

|

| 白 | エーレンフェルザー(Ehrenfelser)、ライヒェンシュタイナー (Reichensteiner)、 シェーンブルガー(Schönburger) |

| 赤 | ロートベルガー(Rotberger)、ドゥンケルフェルダー(Dunkelfelder) |

順に名前を見ていくと、一昔前のドイツのぶどう畑が目に浮かぶようです。これらの交配品種のうち、今なお栽培され、高品質のワインを生み出している品種は、白品種ではショイレーベ、フクセルレーベ、リースラーナー、赤品種ではドルンフェルダーくらいでしょうか。また、筆者の知る限りでは、フクセルレーベ、アルバロンガ、そしてバッフスの甘口プレディカーツワインも、わずかながら生産されています。ドイツでは交配品種の時代は終わりを告げたようですが、専門家の国際的交流が盛んな現在、これらの品種に意外な場所で出会う可能性もあります。ちなみに、筆者はブラジルでシェーンブルガーに出会いました。

ゼーホーフ醸造所(ラインヘッセン地方)

左:エルンスト& ルース・ファウト夫妻 右:フロリアンと婚約者 のカティア

© Weingut Seehof

ヴェストホーフェンの伝統ある家族経営の醸造所。エルンスト&ルース・ファウト夫妻と息子フロリアンが意欲的なワイ ン造りに取り組み、頭角を現し始めている。エネルギッシュな フロリアンは17歳の頃から実家のワイン造りに参画。その後、 プファルツ地方のドクター・ヴェアハイム醸造所、モスバッハー 醸造所で修行を積み、2003年からは実家の醸造を担当している。ラインヘッセンの伝統的な醸造所らしく、フクセルレーベやショイレーベなどの新交配品種からも、今なお高品質なワインを生産している。キルヒシュピール、モアシュタインなどの優れた畑のリースリングは、ラインヘッセン丘陵地方の大御所であるケラー醸造所、ヴィットマン醸造所に追いつかんとするクオリティー。ラインヘッセンの若手醸造家グループ、 メッセージ・イン・ザ・ボトルのメンバー。

Weingut Seehof, Familie Fauth

Seegasse 20, 67593 Westhofen

Tel. 06244-4935

www.weingut-seehof.de

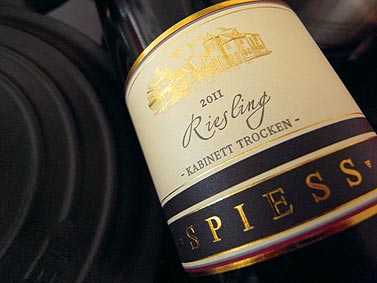

2011 Scheurebe trocken

„Vom Kalkstein“

2011年 ショイレーベ 辛口

フォム・カルクシュタイン 6.50€

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック