コルクは古代から有用な素材として、例えば網漁業の浮きなどに活用されていました。ボトルワインの栓として使われ始めたのは、ガラス産業が発展する17世紀後半からです。

コルクという素材は弾力性があり、気密性を持っていて、しかも軽量です。このような万能素材が自然界に存在し、コルクオークの樹皮を剥がすだけで得られるとは、ワイン産業にとって、なんという幸運でしょう。コルクオークのおかげで、ワインを長期間保存することが可能になりました。これから3章にわたり、コルクについてお話ししたいと思います。

1つの小さなコルク栓は約8億個もの細胞から構成され、その約半分をスベリン(Suberin)という不飽和脂肪酸が占めています。この物質は液体や気体、細菌の侵入を防ぐ効果があるといわれています。ほかの樹木にもスベリンは含まれていますが、コルクオークに限って、スベリンがコルクとして使われる樹皮部分にとりわけ多く含まれています。

コルクオークの産地は、ヨーロッパと北アフリカの地中海沿岸地域に限定されています。その森はトータルで230万ヘクタール(ドイツ全土の約15分の1)。そのうち約3分の1がポルトガルにあります。このほかスペイン、イタリア、フランス、モロッコ、アルジェリア、そしてチュニジアにコルクオークの森があります。

コルクオークは樽に使用されるオークと同じく、ブナ科コナラ属(Quercus)に属していますが、幹ではなく樹皮を利用します。コルクオークの樹齢は約250年。良質なコルク素材を提供できるのは、そのうち約150年間といわれています。通常、樹齢20~25年を経た後、約10年おきに1度、樹皮を剥がして利用します。1本のコルクオークから、1度に約45キロの樹皮が得られます。樹齢を全うするまでに多くて15回ほど樹皮が取れるので、その合計は約700キロに上ります。

環境破壊により森林が減少しているというニュースをよく耳にしますが、ポルトガルのコルクオークの森は毎年約1%と、わずかながらも増加しています。過去10年間で、イベリア半島全域のコルクオークの森は15万ヘクタールも増えたそうです。 コルクオークはほかの樹木と利用法が異なり、原木を伐採しないために森が守られるのでしょう。また、密植されず、生えているのは1ヘクタール当たり30本、多くても100本程度であるため、木々の間にはほかの植物や動物が生存する空間や、農作物を栽培するためのゆったりとしたスペースがあるのです。

コルクオークの森が守られると、その生態系も守られます。イベリア半島のコルクオークの森には、絶滅の危機に瀕している動物(スペインオオヤマネコなど)が生存しています。また、コルクオークは燃えにくいため、森林火災の予防効果もあるそうです。

コルクの生産量は年間30万トン。このうち52%がポルトガル産です。生産されるコルクの70%がワイン産業において、すなわちワインボトルの栓として使用されています。

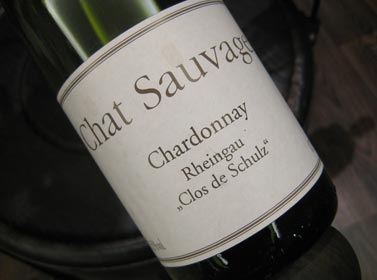

(ラインガウ地方)

写真:Winkler Dachsbergの畑の入り口

©Weingut Chat Sauvage

ラインガウ地方の著名なワイン村の1つ、ヨハ二スべルクの新進気鋭の醸造所。2001年に、ハンブルクで建設業を営むワイン愛好家のギュンター・シュルツ氏が創業した。ラインガウ在住の娘を度々訪れて現地でワインに親しむうち、リースリングは偉大なのに、シュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)は納得の行くものに出会えなかったことから、自ら醸造所を立ち上げ、リースリングの畑にピノ・ノワールを植え、ワイン造りに取り組み始めた。シャ・ソヴァージュ醸造所のピノ・ノワールは、リースリングのためのテロワールが偉大なピノ・ノワールを生み出す素地も持ちあわせていることを教えてくれる。

Weingut Chat Sauvage

Hohlweg 23, 65366 Johannisberg

Tel. 06722-9372586

www.chat-sauvage.de

2009 Clos de Schulz Chardonnay

2009年 クロ・ド・シュルツ・シャルドネ

26€

(完売。2010年ヴィンテージは予約可能。販売は2012年春から)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック