前3回の番外編フランスワインを除き、8回にわたりドイツワインの歴史をご紹介してきましたが、調べながら気が付いたのは、ワインの歴史とビールの歴史がそれぞれ別々に扱われていることでした。しかし、ドイツではワインとビールは手を取り合うようにして発展してきたはず。飲み手も古来から双方を味わってきたはずです。そこで、あまり一緒に書かれることのない2つの歴史を、今回から2回にわたって少しだけ寄り添わせてみたいと思います。

ビール造りもワイン同様、古代メソポタミア地域で始まり、その後エジプト、そしてローマ帝国へとその手法が伝わったと言われています。当時のビールは、穀物のデンプンから作られるパン種(サワードウ)と水で造られていました。ローマ人は、この飲み物を穀物の女神ケーレス(Ceres)にあやかって、セルヴィジアと名付けました。歴代のローマ皇帝には、 例えばユリアヌス帝のようにワインを好んだ皇帝もいれば、続くヴァレンス帝のようなビール派もいました。

ゲルマン系の民族におけるビール造りの起源は、はっきりとは分かっていません。しかし、紀元98年に書かれたタキトウスの「ゲルマニア」23章の冒頭には「飲料には、大麦または小麦より醸つく造られ、いくらか葡萄酒に似て品位の下がる液がある(泉井久之助訳、岩波文庫より)」とあり、当時すでにビールが常飲されていたことが分かっています。

また、カール大帝(742 ~ 814年)はワイン史のみならずビール史においても重要な人物で、各宮廷にビール醸造所を造らせ、大量生産を行い、販売ま で手掛けていたそうです。そして、この頃から各地の修道院でもビールが造られるようになりました。

アーヘン公会議は、817年に修道士と修道女のワインとビールの摂取量について詳しく取り決めています。それによると、ぶどう畑を所有する修道院ではワインを、所有しない修道院ではビールを飲むよう決められていました。つまり、ぶどうの栽培に適した土地ではワインが、そうでない土地ではビールが造られ、飲まれていたと考えて良いでしょう。ただ、修道士には特権があり、ぶどう畑を持たない修道院においても、彼らだけには少量のワインを飲むことが認められていたそうです。

興味深いのは、ドイツの修道院におけるビールの醸造が主に修道女の仕事だったことです。また、知の宝庫であった修道院では、過去の文献を読むことができる修道者らによってビール造りの研究が進みました。当時のビールはあらゆる種類の穀物から造られ、風味付けにもさまざまなハーブやスパイスが使われていましたが、やがてそれがホップに代わっていきます。ベネディクト会の修道女ヒルデガルド・フォン・ビンゲン(1098 ~ 1179年)は、ビールにおけるホップの効能についての著書も遺しています。また、時代は飛びますが、マルティン・ルターの妻カタリーナ・フォン・ボラ(1499 ~ 1552年)は元修道女であり、畜産業のほかにビールの醸造も仕事としていました。

中世初期、宮廷や修道院などで組織的にビールが醸造されるようになる以前から、すでに個人宅ではビール醸造が行われていました。中世の庶民の食生活の基本はパンとビール。それを造っていたのは家庭の主婦たちだったのです。ところが、家庭でのビール造りがたびたび火災を引き起こしたため、木造住宅内での醸造が禁じられた都市もあり、庶民は共同パン焼き場と同様に石造りの共同醸造所を建ててビールを造るようになりました。

(モーゼル地方)

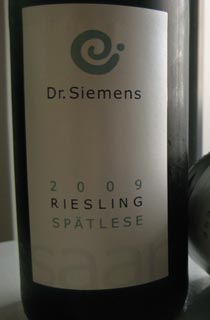

写真:©Weingut Dr. Siemens

モーゼル川の支流、ザール川沿いのゼリッヒにある家族経営の醸造所。2006年にオーナーとなったヨッヘン&カレン・ジーメンス夫妻が、19世紀末にプロイセン公国の農業庁が興し、60年代後半以降はルーヴァーの醸造家ベルト・ジモンが運営していた伝統ある醸造所を蘇らせた。ヨッヘン・ジーメンスは、長年フランクフルター・ルントシャウ紙の記者として活躍、編集長を務めた後、ワイン専門誌の編集長を経てフリーのワインジャーナリストとなるが、2006年以降は醸造所の仕事に専念。12ヘクタールの所有畑では、リースリングを中心に少量のヴァイスブルグンダー、シュペートブルグンダーを栽培している。単独所有畑であるゼリッヒのヘレンベルクとヴュルツベルクは共にザール特有の粘板岩、硬砂岩、斑岩が混在する急勾配の畑。ヘレンベルクは青色粘板岩が主体、ヴュルツベルクは赤色粘板岩が主体で腐植土が豊か。夫妻はケラーマイスターのフランツ・レンツ氏と共に、この非常にポテンシャルの高い畑で収穫されるぶどうからエレガントさ溢れるワインを生み出している。

Weingut Dr. Siemens

Römerstr. 63, 54455 Serrig

Tel. 06581-9200992

www.dr-siemens.de

2009 Dr. Siemens Riesling Spätlese T Würtzberg/Herrenberg

ドクター・ジーメンス・リースリング・シュペート

レーゼ T ヴュルツベルク/ へレンベルク 各14 €

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック フランスのワイン生産地の中で、最北に位置するシャンパーニュ地方。その中心となるマルヌ川が流れる谷には、シャンパーニュの主要生産地域であるモンターニュ・ド・ランス、ヴァレ・ド・ラ・マルヌ、コート・ド・ブランが寄り添っている。さらに南下するとコート・ド・セザンヌ、そして南東のはずれにはコート・ド・バールが横たわっている。総面積約3万4000ヘクタールのこの地域で、世界中の人々が求めて止まないスパークリング・ワイン、シャンパンが生産されている。

フランスのワイン生産地の中で、最北に位置するシャンパーニュ地方。その中心となるマルヌ川が流れる谷には、シャンパーニュの主要生産地域であるモンターニュ・ド・ランス、ヴァレ・ド・ラ・マルヌ、コート・ド・ブランが寄り添っている。さらに南下するとコート・ド・セザンヌ、そして南東のはずれにはコート・ド・バールが横たわっている。総面積約3万4000ヘクタールのこの地域で、世界中の人々が求めて止まないスパークリング・ワイン、シャンパンが生産されている。

シュプライツァー醸造所が所有する特級畑(ラインガウ地方ではエアステス・ゲヴェックスと呼ばれる)の1つ、レンヒェンのリースリング。 レンヒェンはレス土、粘土、マール(泥灰岩)が混在している土壌で、 かつてはアイザーベルク、ヘレ、ローゼンガルテンなど、いくつもの小さな畑に区分されていたという。このエアステス・ゲヴェックスは、かつてローゼンガルテンという名前だった、部分的に石壁で囲まれた畑のぶどうから造られている。ただ、エティケット(ラベル)にはまだローゼンガルテンと表記することができない。瑞々しいリンゴの香りとすっきりした味わいが魅力的。ハーバル系のエッセンスが香ばしいハッテンハイマー・ヴィッセルブルンネンのリースリングもお勧めだ。

シュプライツァー醸造所が所有する特級畑(ラインガウ地方ではエアステス・ゲヴェックスと呼ばれる)の1つ、レンヒェンのリースリング。 レンヒェンはレス土、粘土、マール(泥灰岩)が混在している土壌で、 かつてはアイザーベルク、ヘレ、ローゼンガルテンなど、いくつもの小さな畑に区分されていたという。このエアステス・ゲヴェックスは、かつてローゼンガルテンという名前だった、部分的に石壁で囲まれた畑のぶどうから造られている。ただ、エティケット(ラベル)にはまだローゼンガルテンと表記することができない。瑞々しいリンゴの香りとすっきりした味わいが魅力的。ハーバル系のエッセンスが香ばしいハッテンハイマー・ヴィッセルブルンネンのリースリングもお勧めだ。