3月24日、ドイツ航空史上最悪の墜落事故が発生した。バルセロナからデュッセルドルフへ向かっていたジャーマンウイングス航空のエアバスA320型機が、フランス上空で突然急降下してアルプス山脈に墜落したのだ。

ジャーマンウイングスのエアバス A320型機

欧州諸国に強い衝撃

4U9525便の機体は跡形もなく大破し、乗客・乗員150人は全員死亡したとみられる。すべての犠牲者に対し、心から冥福をお祈りする。

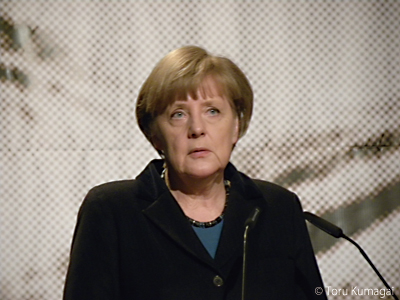

ドイツのメルケル首相、フランスのオランド大統領、スペインのラホイ首相、NRWのクラフト州首相がそろって事故の翌日に現場入りし、犠牲者に追悼の意を表したことは、この大惨事が欧州諸国に与えた衝撃の強さを物語っている。

「副操縦士が故意にやった」

だが、事故から2日後の3月26日、さらに衝撃的な事実が明らかになった。フランス検察庁は、「事故機のボイスレコーダーの分析から、4U9525便の副操縦士が故意に事故を起こした疑いが強い」と発表したのだ。27歳の副操縦士アンドレアス・Lは、機長が操縦室を離れた後、ドアを内部からロックして外から開かないようにした後、直ちに機体の高度を下げた。異常に気付いた機長がドアを叩いて開けるよう要求したが、副操縦士はドアを開けずに、無言のまま同機を急降下させ、アルプスの岩山に激突させた。ボイスレコーダーには、最後の瞬間まで彼の呼吸音が残っていたので、彼は墜落まで意識を失っていなかった可能性が強い。このことから検察庁は、副操縦士がわざと4U9525便を墜落させたとみている。

副操縦士が自殺のために149人を道連れにしたとしたら、それは大量殺人である。何が彼を凶行に走らせたのだろうか。遺書や犯行声明は見付かっていない。ラインラント=プファルツ州出身のL は、2008年からルフトハンザのパイロット養成学校で訓練を受け、2013年にジャーマンウイングスのパイロットになった。ルフトハンザ側は、彼について異常なそぶりを認めていなかった。イスラム系過激組織などに関わっていたという情報もない。

だが3月26日にドイツの捜査当局がLのデュッセルドルフの自宅を捜索した結果、医師の証明書が引きちぎられた状態で見付かった。それは、Lが病気のため就労不能であることを医師が証明した書類だった。Lが何の病気にかかっていたかは公表されていないが、一部の報道機関は「Lが9年前に精神科で治療を受けていた」と伝えている。つまり彼は病気を隠して、飛行機に乗り込んでいたのだ。旅客機を操縦するパイロットが、リスクファクターとなった。想定外の事態である。飛行機を利用している全ての人を戦慄させる事実だ。メルケル首相は26日、「我々の想像を絶する出来事が起きた」と述べ、非常に強いショックを受けたことを明らかにするとともに、捜査当局に事件の背景を徹底的に解明するよう求めた。

ルフトハンザには痛撃

ジャーマンウイングスは、ルフトハンザの子会社の格安航空会社。ルフトハンザにとって、死者を出す事故は22年ぶり。同社はここ数年、割安でサービスが良いカタール航空やエミレーツ航空などに乗客を奪われていたほか、乗務員のストライキが頻発し、利用者に迷惑を掛けるなど、苦しい状況に追い込まれていた。

副操縦士が故意に引き起こした大事故は、安全性を重要な売りにしてきたルフトハンザにとっては大打撃である。同社は、ライアンエアーやエア・ベルリンなどの格安航空会社に対抗するために、ディスカウント路線を拡大する方針を明らかにしていた。乗務員のストライキが多発していた原因の1つも、そこにある。今回の事件は、同社のディスカウント路線の拡大にとって、逆風となるだろう。ルフトハンザのカルステン・シュポール社長は3月26日の記者会見で、「我が社でパイロットになれるのは、希望者の10人に1人。選抜基準は非常に厳しい。乗務員の心理チェックを行っているほか、精神面の健康にも十分配慮している」と述べている。そして「4U9525便の副操縦士の異常な行動は、例外中の例外だ」と指摘した。

安全対策の強化を!

しかし、本当に副操縦士の自殺が事故原因であるとしたら、犠牲者の遺族からは「自殺をするために100人を超える乗客を巻き添えにするような人物が、なぜ副操縦士になれたのか」という疑問の声が上がるだろう。

ルフトハンザなど欧州の航空会社は、今回のような事態の再発を防ぐために、機長もしくは副操縦士が操縦席を離れる時には別の乗務員がコックピットに入るルールを導入した。副操縦士ないし機長が、コックピットで1人にならないようにするためである。しかしパイロットの組合では、「今回の事件は、例外中の例外であり、パイロットや副操縦士全員を疑惑の目で見るべきではない。さらに、コックピットに常に2人の乗員がいるようにすれば、今回のような事件を必ず防げるという保証もない」と反発している。

統計によると、乗務員が自殺を図って多数の乗客を巻き添えにするという事故は、確かに少ない。さらに、全ての乗務員の精神状態をフライト前にチェックすることは、事実上不可能である。しかし今回の事件が世界中の旅客機の利用者に与えた不安感は、底知れない。ルフトハンザは、信頼を回復するために、万全の努力を行って欲しい。

3 April 2015 Nr.999

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック