嘘と分かった後も人気の「少女ミーシャの旅」

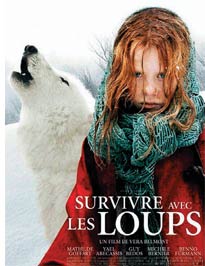

©BAC FILM / Vera Belmont

ところが現実は、彼女の両親はレジスタンスではあったがユダヤ人ではないし、彼女の名前も偽名だったというからビックリ。狼との共同生活についても、動物好きな彼女の空想上の話に過ぎなかった。しかし時既に遅し。この話を基にした本は、世界8カ国で翻訳出版。フランス国内でも本の出版に続き、今年1月に映画が公開になり、観客動員数は60万人を突破した。この話に涙を流した読者、観客は数知れず。

「少女ミーシャの旅」を監督したフランス人のヴェラ・ベルモントさんも、この騒動にびっくり仰天。「ミーシャに出会ったとき、彼女は本の内容は全て事実だと断言しました。そればかりか、アウシュビッツの強制収容所に送還された彼女の両親の足跡をたどるために、戸籍調査までさせられたのです」と怒りを隠せない様子。

現在、米国のボストンで暮らしている74歳の原作者は、「裏切られたと感じている人がいたら申し訳ない」と謝罪をする一方で、「この本、この話は私のもの。事実に基づいてはいないけれど、私にとっての現実なのです」と、釈明とも開き直りともとれる発言もしている。幼少の頃に両親と別れ、親戚の家で不幸な少女時代を送ったミーシャさんは、自らをユダヤ人の姿に重ね合わせていたとも。また、彼女の弁護士によると、この話を全くの実話として発表しようとしたのは、この本を出版した米国人女性編集者だったらしい。

面白いのは、この騒動の後でもパリでは本作の映画人気が続いていることだ。騒動の責任の所在がどこにあるのかは気になるところだが、嘘と分かっていても人々を惹きつけてやまないこの作品、やっぱり感動を呼ぶ傑作といえるのかも!?

「Parisien」紙

"C'est bien une supercherie Hubert Lizé" ほか

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック