冷え性とは?

「冷え」を恒に自覚した状態と理解されています。「冷え性」という言葉は日常良く使われていますが、医学教科書には「冷え性」という症状も病名も載っていません。全くの同義語ではないものの、ドイツ語にはKälteempfindlichkeit(寒さに敏感)という言葉があり、日本の冷え性に近い意味も含まれているようです。

女性特有の悩みですか?

年齢が若いうちは圧倒的に女性に多いため女性独特の悩みと思われがちですが、手足の冷感の訴えは男女ともにみられ、その数は年齢とともに増えていきます(図1)。一方、20歳以上の日本人女性のかなりの割合が冷え性を訴えているとの民間の報告もあります。

図1 手足の冷感を訴える人の割合

症状は?

ベッドに入っても手足が冷たくて眠れない、暖かい部屋でも手足だけ冷たい、腰・下半身が冷える、などです。さらに、肩こり・関節痛・膀胱炎症状などの訴えが伴うこともあります。全身の「冷え」もしくは指先や、つま先の冷たさがみられます。

冷え性は病気ですか?

今のところ独立した病気としての概念は確立されていません。受診しても特に異常はないと診断されることが多いのが実情です。しかし、最近は「冷え症」という症状を診察するクリニックも出てきているようです。また、中には手足の血流障害を起こす既知の病気が隠れている場合もあります(後述)。

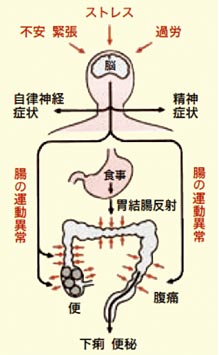

冷え性の原因は?

環境因子として、衣服、冬期間の暖房とその種類、日本では夏の冷房による外と屋内の極端な温度差などが関係します。内的因子としては、低血圧や貧血の有無、女性ホルモンの影響が考えられています。ストレスや現代の食生活の変化との関係はまだわかっていません。

日本とは違うドイツの冬と夏

「こたつ」や、使っている部屋だけを暖める日本の暖房に対し、ドイツではセントラルヒーティングや終日の床暖房で、屋内では比較的軽装でも快適に過ごせます。一方、ドイツの夏は冷房が欲しいと思うほど暑い日は少なく、むしろ涼しいことが多いため、冷房なしでも「冷え」を感じることがあります。

冷え性を起こしやすいタイプは?

皮下脂肪が少ない痩せ型、やや運動不足の人、貧血気味の人に多いようです。即ち、体内の熱の産生効率が低く、末梢血管の血流が良くない場合です。体の運動は筋肉での熱産生を促し、手足の血流調整を行う自律神経機能を刺激することがわかっています。

手足の冷感をおこす他の病気

甲状腺ホルモンの分泌が少なくなる甲状腺機能低下症では、基礎代謝が低下するため真夏でも寒がりになります。若~中年女性に多くみられるレイノー現象(病)は、寒冷刺激に対して指やつま先の血管が過度に収縮し、手や足が真っ白になる状態をいいます。レイノー現象は膠原病や薬の副作用としてみられることもあります。その場合は、糖尿病や動脈硬化による血行障害にも注意が必要です。

日常生活での留意点

外出の際の薄着、窮屈な下着や靴、短めのスカートは禁物です。靴下、靴も含めて暖かい服装を心がけます。自宅では屋内用の履き物も有用です。就寝前の暖かいシャワーや入浴も効果があります。手足をお湯で温めると末梢血管が拡張して血流が増えさらに手足が暖かくなります。ウォーターベッドを、冬期間に使用する場合には加熱が必要です。適度な体操や運動は体を芯から温めてくれます。また、食事を抜いたり、冷たい食べ物だけ摂っていたりすると体はどうしても冷えてきます。冬期間はちょっとスパイスの利いた温かいスープなどは体を温める効果があり、おすすめです。最近はメタボ撃退ブームですが、皮下脂肪は体温を外に逃がさないという大切な役割も担っているのです。従って、極端なダイエットは禁物です。

冷え性と漢方薬

日本の医療現場では表1に示すような漢方薬が用いられることがあります。なお、漢方でも副作用は起こりえますので、必ず専門家の指示に従って服用します。

表1 冷え性に効果があるとされている漢方薬

症状が悪化する場合

頻繁にレイノー現象がみられる場合や症状が次第にひどくなる時は、1度近くの医師に相談してみましょう。貧血や甲状腺疾患など隠れた病気が見つかることもあります。

では、今夜も暖かい睡眠を!

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック