今年はさっぱり暑くならない夏ですが、健康上どのような注意が必要でしょうか。

Point

• 寒暖の変化に注意しましょう。

• 晴れた日には日光に当たってビタミンDを増やしましょう。

• 気温の高い日は水分補給を十分に。

• 休暇旅行は、ゆったりした計画で、食べ過ぎにも注意。

• 夏の旅行には、保険証と治療薬を忘れずに。

• 晴れた日には日光に当たってビタミンDを増やしましょう。

• 気温の高い日は水分補給を十分に。

• 休暇旅行は、ゆったりした計画で、食べ過ぎにも注意。

• 夏の旅行には、保険証と治療薬を忘れずに。

夏が暑いとは限りません

7月に入ったのに秋のように涼しい日もある今年の夏。ドイツは北海道より緯度が高く、ほぼ樺太と同じです。7〜8月が必ず暑い季節になるとは限らず、日によってはコートが必要なことも。特に夜間の外出の際には急な冷え込みもあるので注意が必要です。夏休みを利用して日本から来独する人々は薄着になりがちですので、旅前の適切なアドバイスが役立つでしょう。

日照不足の対策を忘れずに?

今年に入ってからの日照時間(Sonnenscheindauer) は、例年の約半分。カルシウム代謝の観点から、日光浴がより大切な年となりそうです。太陽光が皮ふに当たってビタミンDが作られ、このビタミンDの作用で骨のカルシウムが補強されます。日焼けが苦手な人も、豊富な太陽光が期待できる夏の間に週2回30分もしくは毎日10〜15分ほど手のひらに直射日光を当て、体内にビタミンDを蓄えるようにしましょう。

夏は水分の補給を

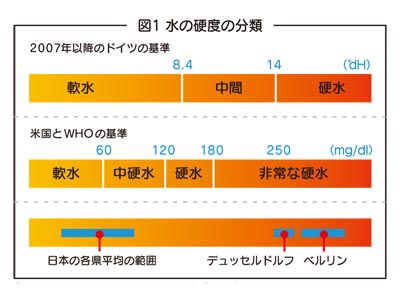

寒暖の日差変動が激しいドイツの夏。それでも時には30℃を超す好天が続くこともあります。湿度が高くないため、風通しの良い木陰では快適で、汗ばむこともそれほどありません。しかし、皮ふや肺を介して自然に失われる水分(不感蒸発)は気温が高いほど増えます。長時間の運動などで気付かぬうちに脱水(Dehydration、Hypohydration)することを防ぐため、頻繁に水分補給することが大切です。

日焼けは健康? 不健康?

日焼けは大別すると、1)短時間の間に皮ふが赤くなる日光皮膚炎(Sonnenbrand)と、2)メラニンが皮ふに沈着して褐色になるSonnenbräuneがあります。日光皮膚炎は痛みを伴う皮ふの急性炎症で、好ましいものではありません。こんがりと焼いた褐色の肌は健康の象徴とされていますが、メラニン色素量の少ない白人の場合、日焼けマシーンによる過多な紫外線と皮膚がんの関連が指摘されています(国際がん研究機構、IARCによる)。紫外線による皮膚がんのリスクは、皮ふのメラニン色素量が少ないほど高くなると考えられています。

熱中症(Hitzschlag)も起こります

日本と比べて涼しいドイツでは一般住居にエアコン(Klimaanlage)がなく、市電や地下鉄にもクーラーが備わっていません。しかし、2003年の夏のように欧州全体を猛暑(große Hitze)が襲ったり、昨年の夏のように37℃を超す暑さのために学校が臨時休校(Hitzefrei)になることもあります。このような暑さの日は、十分な水分補給を心掛け、あまりにも体が暑いときは、バスタブに生ぬるい水を張って行水したり、水で濡らしたタオルを体に当てて気化熱で体温を下げる工夫も有効です。具合が悪いときは、最寄の病院の救急外来を訪れるようにしましょう。

| 予防のポイント ● 暑い日は水分をこまめに補給 ● 暑い日の激しい運動は控えましょう ● 風通しの良い木陰や日陰で休む ● プール、自宅のバスタブで体を冷やす ● おかしいと思ったら医療機関へ |

こんな症状に注意 軽…めまい、立ち眩み 中…頭痛、はきけ、 だるさ 重…意識障害、 けいれん |

ダニ(ツェッケ)脳炎の予防注射

初夏脳髄膜炎(FSME) はマダニ(Zecke)によって媒介されるウイルス性脳炎で、症状は日本脳炎に似ています。2012年、ドイツでは195人が発症しています。発症のリスクが高いのはドイツ南部から中・東欧の森林地帯です(ロベルト・コッホ研究所)。都市を中心とした観光旅行であれば、あまり問題となりませんが、森林地域や山間部でのキャンプやハイキングを考えている人はFSMEの予防接種も考えましょう。皮ふに食いついたマダ二を簡単に取り除けるツェッケ用ピンセットも薬局で売られています。

蚊が少なく、蜂が多い

日本の夏と言えば「蚊(Mücke)」。しかし、湿度の低いドイツでは、暑い日が続いた後の川沿いを除けば、窓を開けっ放しで寝ても蚊に刺されることはあまりありません。その代わり、レストランのテラス席などで遭遇するのが蜂やアブ。蜂に刺されることはそれほど多くありませんが、こちらから危害を加えたり、巣のあるテリトリーに入ると突然襲ってくることがあります。刺された部位が大きく腫れ上がり、ひどい時には急性のアレルギー反応でショック症状を来すこともあるので油断はできません。声がかすれ、呼吸が苦しくなるようならすぐに救急病院へ。

旅先での病気に備えて

疾病保険証(健康保険カード)と、服用中の治療薬があれば忘れずに持参してください。ドイツ国外への旅行の際は、加入している保険が国外での病気やけがをカバーしているか、一度確かめましょう。治療薬を紛失した時のことも考え、薬品名を記したメモを用意しておくと良いでしょう。子どもの発熱などに対する薬やバンドエイドも役立ちます。

休養の必要がないという方へ

今までの研究により、適切なタイミングで休暇を取り、気分転換をした方が仕事の効率も上がることが知られています。家事を預かる主婦(主夫)にとっても、日常の雑務から離れてみることは大切です。自分のコンピューターのパスワードを忘れるくらいが真の休暇だという人もいます。

休暇(ウアラウプ)後の体調不良

ドイツでは、楽しいはずの休暇旅行(Urlaub)から戻った後に体調が悪くなるという話をよく耳にします。 原因として、1)普段より多く体を動かすことによる肉体的な疲労、2)休暇先での多飲過食、3)長旅の疲れと時差の影響、4)異なる気候による影響、5)過密スケジュールの影響、6)狭いホテルの部屋での生活、6)休暇後に待ち受ける仕事を考えただけで生じる疲労感など様々です。さらに、日本から夏休みを利用して遊びに来てくれる訪問客の歓待疲れの人もいるようです。

日本では猛暑、ドイツでは冷夏。今年の夏、あなたはどのように過ごされますか?

| 予防のポイント ● 家族全員にとって無理のないスケジュールを! ● 休暇が終わる日の1日前に帰宅し、体を休める ● 旅行中の食べ過ぎ、飲み過ぎに注意 ● 日本からの来客の対応は皆で役割分担を ● 旅行には疾病保険カード、治療薬を忘れないで |

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック