実は外箱と説明書は大切です

遥か昔より医薬分業の進んでいるドイツです。最初は戸惑うかもしれませんが、医師からもらった処方箋を薬局(Apotheke)に持って行くと、何十錠もの薬を箱やビンでもらいます。日本のように「何時に何回飲んで下さい」などの指示が書かれた白い処方袋には入っていません。

薬の外箱に書いてあること

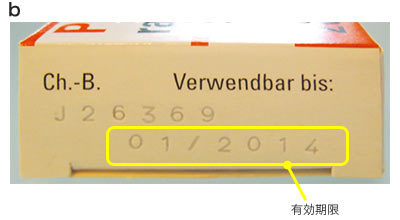

外箱の正面に位置するところには、薬の名前(商品名)、入っている錠数、錠剤の規格(多くはmg)と薬の主成分(一般名)の記載があります(図1a)。同じ主成分でも、製薬会社が異なると薬の商品名は異なります。錠数の横にN1とかN3という記載があります。これは商品のパッケージの大きさを示すものです(例えば、同じ商品でも30錠、50錠、100錠入りの3種類のパッケージがある場合、前者からN1、N2、N3となります)。よく見るとこの面には主な情報が点字でも記載されています。外箱の横の小さな面に有効期限(Verwendbar bis:)が月-西暦の順で印字されています(図1b)。その直ぐ上にCh. -Bとあるのは製剤のバッチ番号(Chargenbezeichnung)と呼ばれているもので、製品に問題があった際に製造過程から追跡するのに役立ちます。

図1 薬の添付文書の例

薬の説明書に書いてあること

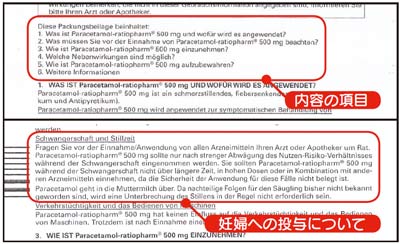

薬の箱の中には、小さな文字が裏表にびっしりと印刷されて折り畳まれている使用説明書が入っています(図2)。各製薬会社により説明書の大きさ・形・レイアウトの種類はまちまちですが、内容はどれも一定の基準で次の6項目について書かれています(表1)。以下に、薬の名前を仮に「A薬」として説明します。

- 薬の働き、この薬が適応される病気

- 服用する前にチェックすべきこと

- 薬の用法・用量について

- 起こりうる副作用について

- この薬の保存方法について

- 追加情報として、主成分・補助成分、販売会社名、製造元名

1.Was ist A und wofür wird es angewendet?

(Aはどのような薬で、どの病気に対して使われますか?)

最初の数行に薬についての記載があります。中には専門用語を用いた説明が含まれるものもあります。次に、適応となる病名とその説明が箇条書きで書かれています。

2.Was müssen Sie vor der Einnahme von A beachten?

(Aを服用する前の注意事項は?)

ここには、前に同系の薬剤でアレルギー症状が現れた場合の使用不可についてや、肝障害などの疾患を有する場合の使用制限、ほかの薬剤との併用時の注意、さらに後方に小児(Kinder)、妊婦(Schwangerschaft)、高齢者(Ältere Menschen)に使用制限がある場合には、その項目ごとに説明が書かれています(図2)。

図2 薬の添付文書の例

3.Wie ist A einzunehmen? (Aの服用の方法は?)

まず、医師の指示に従って服用することと、それが不確かな場合には医師や薬剤師に確認するようにと書かれています。その次に、病名ごとの一般的な服用量・方法・服用回数の記載があります。さらに、薬の効果が強すぎる場合には医師に相談すること、間違って多く服用してしまった時の症状、服用し忘れた時の対応、服用を中断した時に起こりうることなどについて各々独立した項目で記載されています。

4.Welche Nebenwirkungen sind möglich?(どんな副作用がありますか?)

ここには文字通り、今までに報告のあった副作用が記載されています。薬の場合、副作用の頻度は次の基準で述べられています。Sehr häufig(非常に頻繁)は10人中1人以上、Häufig(しばしば)は100人中1~10人、Gelegentlich(時に)は1000人中1~10人、Selten(稀に)は1万人中1~10人、Sehr selten(非常に稀)は1万人中1人以下の頻度で出現した場合を示しています。

5.Wie is A aufzubewahren?(Aの保存の方法は?)

まず子どもの手の届かない所に保存するように記載されています。銀色のアルミシートなどに包装(ヒートシールまたはヒート包装と呼ばれます)されている薬剤は、そのヒートから取り出さないで保存する旨が書かれています。温度に敏感な薬剤は保存の上限温度、冷蔵保存が必要な薬剤はその旨が記載されています。

6.Weitere Informationen (さらなる情報として)

ここに薬剤の主成分、追加成分(形を整え、服用し易くするための非活性成分)、販売および製造会社の名前と連絡先の記載があり、最後にこの添付文書の内容がいつ承認されたものか、その西暦と月が書かれています。

薬は外箱と添付文書と一緒に保管

以上のように、薬の外箱(薬の規格・有効期限)や添付文書(適応疾患・副作用・妊婦などへの使用制限・保存法)には、いざという時に必要な情報が記載されています。少なくともその薬を服用している間は、子どもの手の届かないところに薬と一緒に保管しておくようにしましょう。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

日焼け止めクリームが欠かせない地中海の島に滞在するにしても、気温の低い北欧へ旅行するにしても、高温多湿な夏の日本に一時帰国するにしても、気候の大きな変化は身体的きな変化は身体的なストレスとなりなストレスとなりえます。強すぎるえます。強すぎる日差しは体に負担日差しは体に負担を掛け、急激な日を掛け、急激な日焼けは皮膚の炎症焼けは皮膚の炎症(一種のやけど)で(一種のやけど)であるとの理解も必要です。

日焼け止めクリームが欠かせない地中海の島に滞在するにしても、気温の低い北欧へ旅行するにしても、高温多湿な夏の日本に一時帰国するにしても、気候の大きな変化は身体的きな変化は身体的なストレスとなりなストレスとなりえます。強すぎるえます。強すぎる日差しは体に負担日差しは体に負担を掛け、急激な日を掛け、急激な日焼けは皮膚の炎症焼けは皮膚の炎症(一種のやけど)で(一種のやけど)であるとの理解も必要です。