「私の周りに1945年5月8日生まれの人がいるわよ!」。5月8日、すなわちドイツの終戦記念日から70周年という節目が近づく中、インタビュー相手を探していた筆者の耳に、生粋のベルリンっ子である知人から予期せぬ言葉が飛び込んできた。知人がその場ですぐに取り次いでくれたのは、長年ドイツの政治の現場に携わったフォルカー・クレップさん。まさに戦後ドイツと共に人生を歩んできたクレップさんの目に、過去と現在のドイツ、そして理想と現実の狭間に揺れる欧州は、どのように映っているのだろう。シャルロッテンブルク区郊外の自宅での2回にわたるインタビューから、抜粋してお届けする。(取材・文:中村真人)

「私の周りに1945年5月8日生まれの人がいるわよ!」。5月8日、すなわちドイツの終戦記念日から70周年という節目が近づく中、インタビュー相手を探していた筆者の耳に、生粋のベルリンっ子である知人から予期せぬ言葉が飛び込んできた。知人がその場ですぐに取り次いでくれたのは、長年ドイツの政治の現場に携わったフォルカー・クレップさん。まさに戦後ドイツと共に人生を歩んできたクレップさんの目に、過去と現在のドイツ、そして理想と現実の狭間に揺れる欧州は、どのように映っているのだろう。シャルロッテンブルク区郊外の自宅での2回にわたるインタビューから、抜粋してお届けする。(取材・文:中村真人)

フォルカー・クレップ Volker Klepp

1945年5月8日、現ニーダーザクセン州のツェレ近郊で生まれる。シュトゥットガルト、テュー ビンゲン、インスブルックの各大学で経済学を学び、博士号を取得。西ドイツの連邦経済省、FDP(自由民主党)の統一会派での職歴を経て、84〜90年までヘッセン州ハッタースハイム市の副市長。92〜2005年まで連邦移民・難民庁の部局長を務めた。ベルリン在住。

母によると、私が生まれたのは5月8日の朝7時半だったそうです。母は逃亡の最中にあり、現在のニーダーザクセン州ツェレ近郊の村、ガーセンの母子寮で私を産んだのです。その村の農家が私たちを受け入れてくれ、2年半をそこで過ごしました。母は畑で働きながら、食べ物を分けてもらいました。父はオーストリアで米国の捕虜となり、家族と再会を果たすのは1947年になってからのことです。

1945年5月8日、陸・海・空軍の代表が降伏文書に調印

ベルリン郊外のカールスホルストに置かれた赤軍司令部で、ドイツとソビエト連邦の代表が降伏文書に調印したのは、その日の深夜のこと。悪夢のような第2次世界大戦が、少なくとも欧州においては終わった瞬間だった。そもそも、クレップさんの両親はそれまでどこに住み、どこで出会ったのだろうか。それを問うと、欧州の歴史を体現するような複雑な答えが返ってきた。

私の両親は2人とも「外国に住むドイツ人」(民族ドイツ人とも言う)として生まれました。母は現在のエストニアの首都タリン(ドイツ名レヴァル)出身で、ハンザ同盟時代の13世紀から同地に 住むバルト・ドイツ人の末裔です。エストニアが1918年に独立した後も、ドイツ人は上層階級に属し、母はアビトゥア(高等教育の卒業試験)までドイツ語で教育を受けました。第2次世界大戦後、バルト・ドイツ人はポーランド人を追い出して占領 したいわゆるヴァルテガウ(ヴァルテラント国家大管区)に入植するか、ドイツ帝国に移り住むかの選択肢を与えられたのですが、母はダンツィヒ(現 グダニスク)の近くのドイツ国防軍で民間職員として働いていたので、そこにとどまりました。

父は現在のセルビアの都市ノヴィ・サドの出身です。18世紀、マリア・テレジアの時代に父の先祖はハプスブルク帝国からトルコ人を追い出す形で入植しました。オーストリア、ハンガリー、ユー ゴスラビアの間にある民族的に非常に複雑な地域で、アビトゥアはハンガリー語で受けました。18歳になるとプリシュティナ(現コソボの首都)でユーゴスラビア軍に徴兵されましたが、ドイツ系ということで差別を受けていたようです。そんな折、ユーゴにあったドイツ人の文化同盟を通して、ナチス・ドイツの武装親衛隊(Waffen-SS)に入らないかという誘いを受けたのです。自分の不遇を鑑みて、ならば領土を拡張したドイツのためになりたいと考えたのでしょう。訓練を受けた後に戦線に送られました。1944年8月、母の住んでいたダンツィヒの近くで出会った両親は、すぐに結婚しました。

しかし、一緒に暮らすことなく、父はすぐに戦争に戻りました。第9SS装甲師団の一員として欧州中を駆け回り、大戦末期の激戦バルジの戦いも経験します。一方、ダンツィヒから西に逃れて来た母は、逃亡の最中に私を産むこととなったのです。

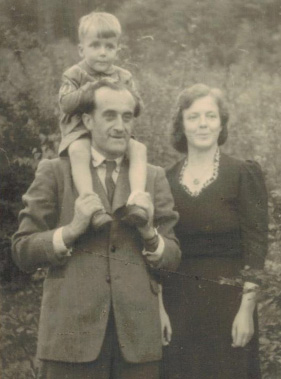

フォルカー・クレップ氏(当時5歳)と両親

戦後、父が拘留から戻って来て、一家はシュトゥットガルト近郊のフェルバッハに移り住んだ。思春期を迎えたクレップさんは、両親とよく政治について議論したという。彼の後の職業にもなる政治への関心は、10代前半で育まれた。

「戦時中、どこで何をしていたのか?」と私は両親に普通に尋ねることができました。これは当時、ほかの家庭においては当たり前のことではなかった。両親は外国生まれのドイツ人だったので、帝国領内のドイツ人とは違い、外からの視点を持っていたのです。反ユダヤ主義思想とも無縁でしたし、父が武装親衛隊に入ったのも、ナチスのイデオロギーに惹かれてではなく、単純にドイツが再び大きくなることが魅力的だったのでしょう。

1950年代後半、ナチス時代の犯罪と正面から向かい合う風潮は、西ドイツ社会にまだ生まれていなかった。ヒトラーに熱狂し、多かれ少なかれ国家犯罪の輪に組み込まれていった人々の多くは、心にわだかまりを抱えながらも、職場に復帰し、日々を生きていたのである。そして、16歳のとき、クレップさんにとってある決定的な出来事が起きた。

ある歴史の授業中、私が先生に向かって「ドイツは戦争に負けて良かった」と言ったら、彼は猛烈に怒りました。その少し後、学校に作家のマルガレーテ・ブーバー=ノイマンがやって来て、自身の体験記の朗読をしました。ヒトラーとスターリン両方の下で収容所の抑留経験を持つ女性です。朗読の後で先生が、「ドイツが戦争に負けて良かっただなんて言う生徒が本当にいるんですよ」と言ったら、ブーバー=ノイマンは「彼の言う通りです」と答えたのです。私は内心とても誇らしい気持ちになりました。

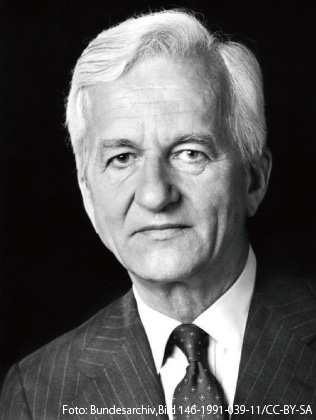

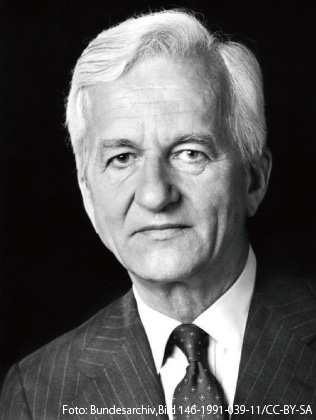

そのずっと後の1985年、リヒャルト・フォン・ワイツゼッカー大統領が戦後40周年の記念演説で、「5月8日は(ナチズムの暴力支配からの)解放の日だった」と述べ、大きな反響を呼びましたが、私にとっては新しい考えではなかった。16歳のときに、同じような考えをすでに持っていたからです。

リヒャルト・フォン・ワイツゼッカー大統領

(1920〜2015年)

今日ドイツ社会に根付いている視点から見れば、すぐには実感しにくいことだが、当時クレップさんのように考える大人は、ドイツ社会の中で少数派だった。戦争で重傷を負い、故郷を失ったという彼の歴史の教師をはじめ、多くの大人にとって、5月8日は「崩壊、そして挫折の日」だったのである。大学で国民経済学を学んだクレップさんは、博士号を取得した後、ボンの連邦経済省に入省する。その後、1984年まで自由民主党(FDP)の統一会派のスタッフとして働いた。16歳の出来事の後、クレップさんはドイツ社会の変化、そして和解の歩みをどのように眺めてきたのだろうか。

私がボンに来た71年は、ヴィリー・ブラント首相の時代。若い世代の人々が上の世代に対して「あの時代に何をしていたのか?」と問い掛け、社会に変化の機運が生まれた頃でした。そして、アウシュヴィッツ関連の裁判が始まり、過去の犯罪に対して学術的な資料と考察をもって、徹底的に向かい合うようになったのです。

一方で、大きな痛みも伴いました。その1つは、自ら引き起こした戦争の代償として東のかつての領土を断念したことでしょう。それは、私自身も関わる外国ドイツ人の土地、つまり故郷がなくなることであり、困難で怒りに満ちた論争が長い間続きました。その論争にポジティブな終止符を打ったのが、先ほどのワイツゼッカー大統領の演説だっ たのです。

和解の歩みは、政治家のみによって行なわれたのではありません。1963年に独仏間で結ばれた エリゼ条約をきっかけに、ドイツとフランスの青少年センターを通じて、若者間の交流が始まりました。そして、都市間のパートナーシップ。一部のエリートだけでなく、数万人単位で市民の交流が行われたのです。ポーランドについても同様のことが言えるでしょう。

1984年、クレップさんはハッタースハイム市の副市長に就任。姉妹都市だったフランスのサルセ ル市との交流をじかに経験した。

パリ近郊のサルセルには、フランスで最大のユダヤ人コミュニティーがあり、行政にもユダヤ人が多くいました。私はこの交流を通じて、初めてユダヤ人の友人を持ったのです。彼らとホロコーストについて話し合ったわけではありません。ドイツの犯罪は明確で、それは議論するテーマではないですから。でも、自分にとって、死者の霊ではなく、生身のユダヤ人と初めて話ができたのは良かったです。

ホロコーストに関して印象深いのは、1994年にエルサレムのヤド・ヴァシェム(ホロコーストの犠牲者を追悼する国立記念館)を訪れたときのこと。ある記念碑では、いくつもの大きな石にナチスによって壊滅されたユダヤ人コミュニティーを 持つ地名が刻まれていました。ある石には母のルーツであるエストニアの地名が、別の石には父の故郷ユーゴスラビアの地名が、そして、当時私たちが住んでいたフランクフルトの名が刻まれた石も見付けました。遠い彼方の出来事としてではなく、より直接的な衝撃に襲われ、私の心は折れました。重い気持ちを引きずったまま外に出ると、そこには街の雑踏がありました。バスが走り、人々は忙しそうに行き交い、若いイスラエル人の女性兵士の姿も……。ごく普通の都市の風景でしたが、私はそこに生命力を感じたのです。そして思いました。「ヒトラーは勝たなかったのだ」と。

ヤド・ヴァシェム、破壊されたコミュニティーの地名が刻まれた「Tal der Gemeinden」

(2010年11月28日、ヴルフ大統領(当時)訪問時)

やはりもう一度聞いてみずにはいられなかったのは、クレップさんの父親のことだった。ナチスのイデオロギーに共感したわけではないにせよ、結果的に重大な犯罪を犯した武装親衛隊の一員となってしまったことを、どう思っていたのだろう。

戦時中、父はあくまで戦闘要員で、一般市民やユダヤ人の殺りくにかかわってはいませんでした。実際、強制収容所のことは知っていても、絶滅収容所の存在までは知らなかったと。ただ、大戦末期、収容所から来た将校が泥酔した状態なると、それについて話し始めるということはあったそうです。とてつもなくひどいことが起きている。もちろんそれは超機密事項でした。

戦後、父は仕事で良いキャリアを築くことはありませんでした。もともと大学で獣医学を勉強していましたが、戦争勃発で断念。その後は会社務めでした。しかし彼は、それを誰かのせいだと言って嘆くことはなかった。そもそもこの戦争を引き起こしたのはドイツなのだと、常に心に刻んでいました。これは大事なことです。私が記憶している父の最期の言葉は、人生全体を回顧しての「一体どれだけのものを破壊してしまったのだろう」でした。そこには「後悔」という以上の感情が含まれていると思います。

戦後ドイツの年表

| 1939年9月1日 |

ドイツ軍がポーランドへ侵攻。第2次世界大戦、開戦 |

| 1945年5月8日 |

ドイツが降伏文書に調印。第2次世界大戦、終戦へ |

| 1945年8月15日 |

日本も終戦を迎える |

| 1951年4月18日 |

後の欧州連合の原型となる欧州石炭鉄鋼共同体が設立 |

| 1963年1月22日 |

独仏の間でエリゼ条約が締結される |

| 1970年12月7日 |

ブラント首相、ワルシャワ・ゲットーの記念碑の前でひざまずく |

| 1985年5月8日 |

ワイツゼッカー大統領、戦後40周年の記念演説 |

| 1989年11月9日 |

ベルリンの壁崩壊、東西冷戦終結へ |

| 1990年10月3日 |

東西ドイツ再統一 |

誕生日が常に歴史の節目の日だったクレップさん。間もなく70歳を迎える彼は、今の欧州をどのように見ているのだろう。

戦後のドイツは、覇権を広げるのではなく、戦争を繰り返さないために他国と協調し、利害を調整しながら、それが結果的に国益に繋がるという考え方で歩んできました。それは欧州連合(EU)の基本思想でもあります。前進の欧州石炭鉄鋼共同体(EGKS)と欧州経済共同体(EWG)を経てEUに至るまでの過程を、私はずっと見てきました。文明の成果であるEUは、どんなに評価してもし過ぎることはありません。ですから、昨年の ロシアのクリミア併合、そしてウクライナで現在起きていることに対して、私はとても批判的ですし、悲しいですね。自分たちが長い時間をかけて克服してきたと思っていたものが、突如蒸し返されたわけですから。もちろん、今のギリシャをめぐる状況にも、非常に心を痛めています。

2回目のインタビューでは、奥様のブリギッテさんも同席してくれた。実は彼女もエストニアのタルトゥ出身のバルト・ドイツ人。バルト三国の1つであるエストニアも、大国の狭間で苦渋をなめ続けた国である。

1991年にエストニアが独立した後、かつてそこに住んでいた多くのドイツ人が彼らの故郷を訪れました。といっても、自分たちが昔所有していた農場や家の返却を求めたのではなく、そこに住むエストニア人を助けようとしたのです。FDPのオットー・グラーフ・ラムスドルフ元経済相の弟、ハンス・グラーフは隣国ラトビアの初代ドイツ大使でしたが、やはりバルト・ドイツ人である彼は、公私にわたってラトビアを支援しました。私たちもエストニア人家族との間に交流が生まれ、彼らを訪ねたことがあります。そういった友好関係の例がたくさんあったのですよ!

「年を重ねるにつれて、平和への責務の感情が強くなってきた。仕事や教会の活動を通して、文化と人々の間に橋を架けたい」と話すクレップさん。今年の誕生日の予定を聞いてみると、「ごく普通に家で過ごしますよ。70歳の記念に、あなたが書いてくださるインタビュー記事をベッドの上に貼ろうかな」と笑顔で言った。

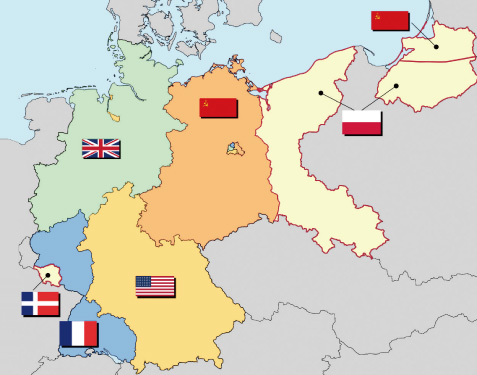

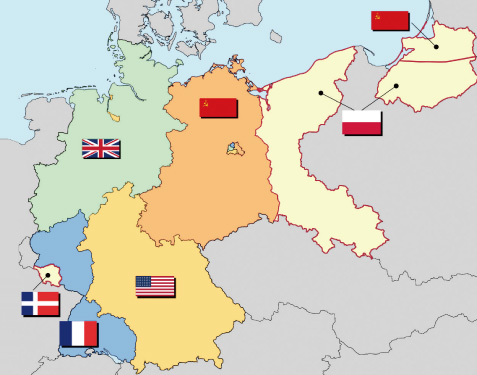

地図から見るドイツの歴史

ナチス・ドイツ(1933~1945)

Source: Bennet Schulte/Wikipedia

連合軍軍政期(1945~1949)

Source: Andreas Kunz, B. Johnen and

Joachim Robert Moeschl: University of Mainz

ドイツ連邦共和国 / ドイツ民主共和国 (1949~1990)

ドイツ連邦共和国と欧州(1990~2015現在)

Source: Wikimedia Commons

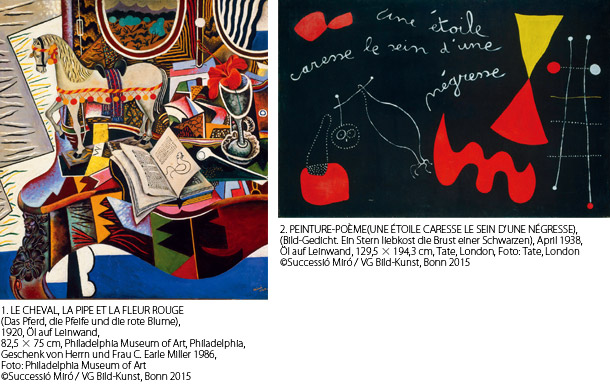

ミロの作品を前にしたとき、ほとんどの人は構えることなく、素直に作品の中に入っていけるのではないだろうか。赤や黄などの原色を用い、大きな筆づかいで描かれる太陽や星、人の身体、鳥にも動物にも見える生き物たち。具象画と抽象画の間に位置する独特の画風には、ユーモアと明るい開放感が感じられる。

ミロの作品を前にしたとき、ほとんどの人は構えることなく、素直に作品の中に入っていけるのではないだろうか。赤や黄などの原色を用い、大きな筆づかいで描かれる太陽や星、人の身体、鳥にも動物にも見える生き物たち。具象画と抽象画の間に位置する独特の画風には、ユーモアと明るい開放感が感じられる。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック グローバル化が進み、日本企業のドイツ進出も増える中、現地ドイツ人スタッフをドイツ市場攻略のための戦力として採用している企業は多い。しかし、日本から一歩外に出てみると、日本の企業文化、社会常識が通用せず、現地のスタッフの言動や行動には驚かされるばかり……、そうお嘆きのビジネスーパーソンの皆様、その戸惑いはきっと日本人上司と仕事をする現地スタッフにとっても同じこと。今回は、アンケート調査を通してドイツ人の仕事観と、日本人上司に対する満足度を探ってみよう。日独のギャップを受け入れ、お互いに歩み寄って信頼関係を築くことが、ドイツ進出成功の鍵となるはず!(編集部:高橋 萌)

グローバル化が進み、日本企業のドイツ進出も増える中、現地ドイツ人スタッフをドイツ市場攻略のための戦力として採用している企業は多い。しかし、日本から一歩外に出てみると、日本の企業文化、社会常識が通用せず、現地のスタッフの言動や行動には驚かされるばかり……、そうお嘆きのビジネスーパーソンの皆様、その戸惑いはきっと日本人上司と仕事をする現地スタッフにとっても同じこと。今回は、アンケート調査を通してドイツ人の仕事観と、日本人上司に対する満足度を探ってみよう。日独のギャップを受け入れ、お互いに歩み寄って信頼関係を築くことが、ドイツ進出成功の鍵となるはず!(編集部:高橋 萌)

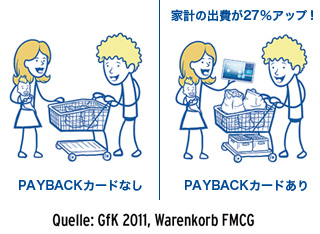

ドイツのポイントカード事情

ドイツのポイントカード事情

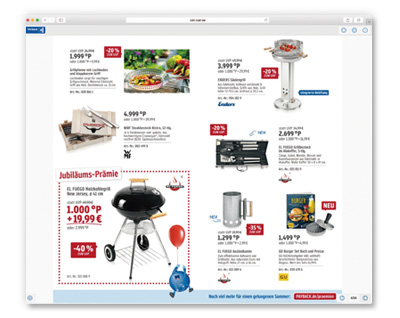

PAYBACKにパートナー企業として加盟するメリットは、顧客の囲い込みや満足度の向上のみにとどまらない。大規模なPAYBACKシステムが収集する情報にこそ、本当の価値があるのだ。具体的に、PAYBACKを利用する際に、どのような情報が店舗からPAYBACKに送られるかを見てみよう。

PAYBACKにパートナー企業として加盟するメリットは、顧客の囲い込みや満足度の向上のみにとどまらない。大規模なPAYBACKシステムが収集する情報にこそ、本当の価値があるのだ。具体的に、PAYBACKを利用する際に、どのような情報が店舗からPAYBACKに送られるかを見てみよう。 PAYBACK Karte

PAYBACK Karte PAYBACK Visa Karte

PAYBACK Visa Karte PAYBACK American Express® Karte

PAYBACK American Express® Karte

ボランティア団体などへ寄付をする

ボランティア団体などへ寄付をする

「私の周りに1945年5月8日生まれの人がいるわよ!」。5月8日、すなわちドイツの終戦記念日から70周年という節目が近づく中、インタビュー相手を探していた筆者の耳に、生粋のベルリンっ子である知人から予期せぬ言葉が飛び込んできた。知人がその場ですぐに取り次いでくれたのは、長年ドイツの政治の現場に携わったフォルカー・クレップさん。まさに戦後ドイツと共に人生を歩んできたクレップさんの目に、過去と現在のドイツ、そして理想と現実の狭間に揺れる欧州は、どのように映っているのだろう。シャルロッテンブルク区郊外の自宅での2回にわたるインタビューから、抜粋してお届けする。(取材・文:中村真人)

「私の周りに1945年5月8日生まれの人がいるわよ!」。5月8日、すなわちドイツの終戦記念日から70周年という節目が近づく中、インタビュー相手を探していた筆者の耳に、生粋のベルリンっ子である知人から予期せぬ言葉が飛び込んできた。知人がその場ですぐに取り次いでくれたのは、長年ドイツの政治の現場に携わったフォルカー・クレップさん。まさに戦後ドイツと共に人生を歩んできたクレップさんの目に、過去と現在のドイツ、そして理想と現実の狭間に揺れる欧州は、どのように映っているのだろう。シャルロッテンブルク区郊外の自宅での2回にわたるインタビューから、抜粋してお届けする。(取材・文:中村真人)