小腹が空いたとき、日本が懐かしくなってきたとき、気が置けない友人を食事に誘うときに食べたくなるのが、ラーメン、そば、うどんといった日本の麵ものだ。そこで本号では、ドイツ・イギリス・フランスに拠点を置く各国ニュースダイジェストが、おいしい麵ものを提供する各国の店を紹介。これであなたも欧州の麵通になれるはず!

デュッセルドルフ、ミュンヘン、その他ドイツ各地のラーメン屋

ドイツで味わう本格札幌ラーメン

ドイツで味わう本格札幌ラーメン

麺処 匠 TAKUMI

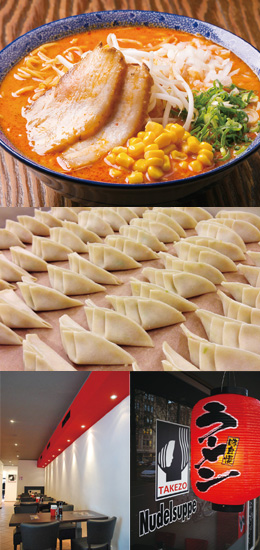

「いらっしゃいませ!」の明るい声に迎えられ、入った先はまるで日本。 2006年開業の「麺処 匠」の扉は、熱気溢れる古き良き日本のラーメン屋へと繋がる「どこでもドア」のよう。寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが 後を引くコクのあるスープが完成。塩・しょうゆ・みその特上ラーメ ンで匠の味の奥深さを堪能。麺は、札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルのものを使用し、スープに引けを取らない存在感と喉ごしの良さ。また、食べ損ねるわけにはいかぬ!という、食欲と衝動に駆られる月替わり限定ラーメンは、贅沢な攻めの一杯。ちなみに、2月は「濃厚海老出汁みそつけ麺」。極太麺につけダレが絡む匠のつけ麺は絶品。畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。お土産用ラーメンと餃子は、遠方の友人へのお土産としても大好評!

「いらっしゃいませ!」の明るい声に迎えられ、入った先はまるで日本。 2006年開業の「麺処 匠」の扉は、熱気溢れる古き良き日本のラーメン屋へと繋がる「どこでもドア」のよう。寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが 後を引くコクのあるスープが完成。塩・しょうゆ・みその特上ラーメ ンで匠の味の奥深さを堪能。麺は、札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルのものを使用し、スープに引けを取らない存在感と喉ごしの良さ。また、食べ損ねるわけにはいかぬ!という、食欲と衝動に駆られる月替わり限定ラーメンは、贅沢な攻めの一杯。ちなみに、2月は「濃厚海老出汁みそつけ麺」。極太麺につけダレが絡む匠のつけ麺は絶品。畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。お土産用ラーメンと餃子は、遠方の友人へのお土産としても大好評!

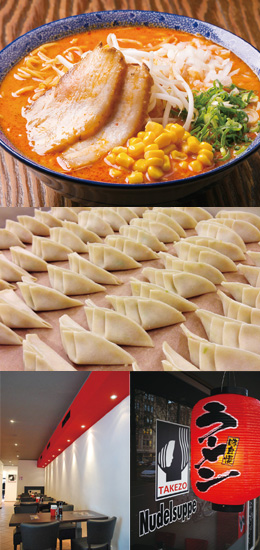

写真:赤玉味噌ラーメン(上)、

ねぎ醤油ラーメン(下)

| 営業時間 |

月~金12:00~22:30

土11:45~21:45 日12:00~22:00 |

|---|

| 住所 |

Immermanstraße 28, 40210 Düsseldorf |

| 最寄駅 |

U Oststraße駅より徒歩3分 |

|---|

| TEL |

+49 (0)211-1793308 |

| WEB |

http://www.takumi-duesseldorf.de |

豚骨とひと口餃子の専門店

豚骨とひと口餃子の専門店

麺処 匠 二代目

TONKOTSU KITCHEN TAKUMI

インマーマン通りの「匠」を元祖とし、2代目を襲名してから3年目。こちらは、内装を家具職人にオーダーしたという、ハンドメイドをコンセプトとしたおしゃれでモダンなお店となっている。豚骨ラーメンの専門店だが、九州のものとは一線を画す。ドイツの新鮮な豚を最大限 に生かした匠2代目オリジナルの豚骨ラーメンは、アツアツで提供されてもすぐに油膜が張る ほど濃厚な白濁豚骨スープが自慢だ。合わせる麺は、この豚骨スープのために札幌の西山製麺で開発されたという細い縮れ麺。細いと言っても、しっかりこしのある麺だから豚骨スープとの相性は抜群だ。素材の良さを生かした分厚いチャーシューには思わず頬がほころぶはず。 看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。「明太マヨ」「胡麻みそ」などトッピングで違いを楽しめるひと口餃子は食べ過ぎに要注意。

インマーマン通りの「匠」を元祖とし、2代目を襲名してから3年目。こちらは、内装を家具職人にオーダーしたという、ハンドメイドをコンセプトとしたおしゃれでモダンなお店となっている。豚骨ラーメンの専門店だが、九州のものとは一線を画す。ドイツの新鮮な豚を最大限 に生かした匠2代目オリジナルの豚骨ラーメンは、アツアツで提供されてもすぐに油膜が張る ほど濃厚な白濁豚骨スープが自慢だ。合わせる麺は、この豚骨スープのために札幌の西山製麺で開発されたという細い縮れ麺。細いと言っても、しっかりこしのある麺だから豚骨スープとの相性は抜群だ。素材の良さを生かした分厚いチャーシューには思わず頬がほころぶはず。 看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。「明太マヨ」「胡麻みそ」などトッピングで違いを楽しめるひと口餃子は食べ過ぎに要注意。

写真上)赤丸

| 営業時間 |

2:00~22:00 無休 |

|---|

| 住所 |

Oststraße 51, 40211 Düsseldorf |

| 最寄駅 |

U Oststraße駅より徒歩3分

市電・バス Klosterstraße下車すぐ |

|---|

| TEL |

+49 (0)211-93654643 |

| WEB |

http://takumi-tonkotsu.de |

一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい

一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい

麺処 匠 ミュンヘン TAKUMI München

「匠ミュンヘン」の厨房に掲げられたスローガン「一麺必笑」。匠グループの麺を一手に担う札幌の西山製麺がミュンヘン店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れた上で 日本から発送されているから、ドイツのお客様に提供されたときが一番おいしいタイミング。札幌ラーメンを標榜する同店の不動の人気メニューには特上みそラーメン。

「匠ミュンヘン」の厨房に掲げられたスローガン「一麺必笑」。匠グループの麺を一手に担う札幌の西山製麺がミュンヘン店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れた上で 日本から発送されているから、ドイツのお客様に提供されたときが一番おいしいタイミング。札幌ラーメンを標榜する同店の不動の人気メニューには特上みそラーメン。

天然素材にこだわり、食の安心・安全に配慮したミュンヘン店オリジナル・メニューは、どれもシェフの徹底したこだわりが詰まっている。さらに、デュッセルドルフ匠2代目の濃厚豚骨ラーメンがミュンヘン店に上陸!最初の一口で笑顔がこぼれ、最後のひと口で満足のため息。そんな食事をする人の表情や動作にまで気を配る日本的おもてなしの心と、丁寧な厨房の仕事で、ミュンヘンのラーメン文化を支えている。

写真)豚玉豚骨ラーメン(上)、焼き餃子(下)

| 営業時間 |

月~金12:00~15:00、17:00~22:00

土12:00~22:00 日祝12:00~21:00 |

|---|

| 住所 |

Heßstraße 71, 80798 München |

| 最寄駅 |

U2 Theresientraße駅より徒歩5分 |

|---|

| TEL |

+49 (0)89-528599 |

| WEB |

www.takumi-noodle.com |

激辛地獄ラーメンに挑戦!!

激辛地獄ラーメンに挑戦!!

串亭

KUSHI TEI OF TOKYO DÜSSELDORF

赤提灯に誘われて、のれんをくぐるとそこは串焼き居酒屋。豊富なメニューの中から今回ご紹介するのは、地獄ラーメン。ドイツ中、いや世界中 から挑戦者が集う、知る人ぞ知る名物メニュー(夜のみ)。0丁目から5丁目まで辛さを選べ、5丁目 を完食すると店内に堂々と名前を張り出すことができる。寒い季節に汗だくで激辛ラーメンをすする、次の挑戦者は読者の皆さん!?

赤提灯に誘われて、のれんをくぐるとそこは串焼き居酒屋。豊富なメニューの中から今回ご紹介するのは、地獄ラーメン。ドイツ中、いや世界中 から挑戦者が集う、知る人ぞ知る名物メニュー(夜のみ)。0丁目から5丁目まで辛さを選べ、5丁目 を完食すると店内に堂々と名前を張り出すことができる。寒い季節に汗だくで激辛ラーメンをすする、次の挑戦者は読者の皆さん!?

写真)地獄ラーメン(上)、完食した猛者の名前が並ぶ

| 営業時間 |

月~土 12:00~14:30(LO 14:00)、

18:00~23:00 日祝 17:00~23:00 |

|---|

| 住所 |

Immermanstraße 38, 40210 Düsseldorf |

| 最寄駅 |

U Oststraße駅より徒歩3分 |

|---|

| TEL |

+49 (0)211-360935 |

| WEB |

https://www.kushitei-of-tokyo.de |

串亭プロデュースの本格鶏そば屋

串亭プロデュースの本格鶏そば屋

うまいもん UMAIMON

上記の「串亭」が仕入れる新鮮な鶏肉と、その鶏ガラを惜しみなく使って生み出される滋養味溢れる鶏白湯(とりぱいたん)が自慢。「医食同源」をモットーに、100%天 然素材にこだわるが、数量限定の「濃厚鶏そば」や 「自慢の鶏そば」は、まさにその言葉を体現した逸品。 チキン南蛮や唐揚げ、チキンカツなど、鶏のうま味がガツンと効いた定食やサイド・メニューも、つい欲張って食べてしまうおいしさ。

上記の「串亭」が仕入れる新鮮な鶏肉と、その鶏ガラを惜しみなく使って生み出される滋養味溢れる鶏白湯(とりぱいたん)が自慢。「医食同源」をモットーに、100%天 然素材にこだわるが、数量限定の「濃厚鶏そば」や 「自慢の鶏そば」は、まさにその言葉を体現した逸品。 チキン南蛮や唐揚げ、チキンカツなど、鶏のうま味がガツンと効いた定食やサイド・メニューも、つい欲張って食べてしまうおいしさ。

写真)自慢の鶏そば

| 営業時間 |

月~金 11:30~14:30、18:00~22:30

土・日 12:00~22:00 |

|---|

| 住所 |

Hansaallee 244, 40547 Düsseldorf |

| 最寄駅 |

U Prinzenallee駅より徒歩3分 |

|---|

| TEL |

+49 (0)211-52809951 |

| WEB |

https://daidokoro-umaimon.de |

本場九州の味を追求し、日本のメーカーと共同開発

本場九州の味を追求し、日本のメーカーと共同開発

庄屋グループ SHOYA GROUP

ミュンヘンの日本食レストランとして、20年以上前からドイツと日本の架け橋であり続けてきたSHOYA Group。お寿司にすき焼き、しゃぶしゃぶ、天ぷらなど、ブームに先駆けて本格的な日本食を提供してきたお店だ。お客様が求めるものをリーズナブルな価格で……お客様の満足を一番に、時代に合わせて進化を続けてきたSHOYAが、ラーメンにも本気を出した!一昨年から本場九州の味にこだわったラーメンを新しく販売し、評判を呼んでいる。

「美味しいラーメンを提供するには、豚骨や鶏ガラなどをじっくり炊いてスープを作る必要があります。でも、街の中で香りを出すことを良しとしない欧州でのラーメン作りには、設備の面で困難な課題がいくつもあったのです」と、ミュンヘンの中心地という好立地に店を構えるSHOYAならではの悩みを抱えていた。しかし、最高のラーメンを提供したいと構想を練り続けていたオーナーに2011年、転機が訪れた。バイエルンのビアホールをオーナーの故郷でオープン したことをきっかけに、九州との交流が頻繁に。もっと九州の魅力をドイツに伝えたいとの想いを強くし、同時にドイツで抱えていた問題を日本で解決するという発想が生まれた。

丁寧に解決法を模索する中で、しょうゆや味噌の醸造を100年に渡り手掛ける福岡の老舗醸造所と出会い、2年もの歳月を掛けて共同で本場九州の味を徹底追求した豚骨タレを開発。日本の製麺機を輸入し、ドイツの水、気候と合う調合で製麺している自家製麺と、その秘伝のタレとの相性 は抜群。チャーシューも味付けタマゴもすべてが手作り。日本から来た観光客もその味に驚く絶品ラーメンが完成した!

ラーメンのほかにも、日本産和牛を使った和牛しゃぶしゃぶに和牛すき焼き、新鮮な魚介を使ったお寿司、最高の素材で提供される豊富なサイドメニューが自慢。「この街の定食屋として、当たり前の存在」でありたいと、手作りの味を提供し続ける。

1. 豚骨醤油ラーメン

2. 3. 日本では幻の牛と言われている尾崎牛や、神戸牛を使ったすき焼き・しゃぶしゃぶは、お一人様38ユーロ(2名様からのご注文)

4. ミュンヘン、マリエンプラッツ前のGALERIA Kaufhof に、尾崎牛を丼で楽しめるBeef Barを2月にオープン。すき焼きやカルビなどのスライス肉の購入も可能(要予約)。

| Hofbräuhaus 店 |

| 営業時間 |

月~土12:00~22:00 |

| 住所 |

Orlandostraße 3, 80331 München |

| 最寄駅 |

Marienplatz駅から徒歩3分 |

| TEL |

+49 (0)89-292772 |

| WEB |

www.shoya.eu |

Platzl 店 |

| 営業時間 |

12:00~23:00 無休 |

| 住所 |

Pfisterstraße 6, Platzl 3, 80331 München |

| 最寄駅 |

Marienplatz駅から徒歩4分、

Hofbräuhaus から徒歩1分 |

| TEL |

+49 (0)89-5428315 |

Viktualienmarkt 店 |

| 営業時間 |

月~土12:00~22:00 |

| 住所 |

Frauenstraße 18, 80469 München |

| 最寄駅 |

Reichenbachplatz駅から徒歩3分 |

| TEL |

+49 (0)89-24208989 |

日本のラーメンの味で勝負

日本のラーメンの味で勝負

麺屋たけぞう RAMEN BAR TAKEZO

愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」。その6番目の店舗として2014年4月、デュッセルドルフにオー プンしたのが「麺屋たけぞう」。欧州進出を果たした原動力は、「日本のラーメン文化をそのまま欧州でも楽しんでもらいたい」という想いだ。手作りの味を大切に、日本から取り寄せた粉で自家製の 麺を打ち、餃子も皮から作っている。

愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」。その6番目の店舗として2014年4月、デュッセルドルフにオー プンしたのが「麺屋たけぞう」。欧州進出を果たした原動力は、「日本のラーメン文化をそのまま欧州でも楽しんでもらいたい」という想いだ。手作りの味を大切に、日本から取り寄せた粉で自家製の 麺を打ち、餃子も皮から作っている。

鶏ガラをベースに豚骨でコクを増したスープが、すーっと口に広がる深い味わいのしょうゆラーメン。病みつきになる辛さに リピート客増加中の「坦々麺」や「辛みそラーメン」、新商品の「チゲらーめん」も人気だ。店 長お薦めの「豚の味噌炒め」(ホイコーロー)など、日本のラーメン屋さんならではの味には、ほっとうれしいため息が出る。ひと口サイズの小ぶりな餃子は、いつでもおいしくいただけるようにと、気候に合わせて調味料の配分を微妙に調節。そんなこだわりのラーメンとサイド・ メニューを一度に楽しみたいという方には、セット・メニューがボリューム満点でお得感あり!子供連れも大歓迎、ベビー・チェアの用意や離乳食を温めてくれるサービスなど、アットホームな接客に笑顔が溢れる。

写真)辛みそらーめん

| 営業時間 |

月~金 12:00~15:00(LO 14:30)、

18:00~0:00 (LO 23:00)

土 12:00~0:00(LO 23:00)

日12:00~22:00(LO 21:30) |

|---|

| 住所 |

Immermannstraße 48, 40210 Düsseldorf |

| 最寄駅 |

デュッセルドルフ中央駅から徒歩5分 |

|---|

| TEL |

+49 (0)211-39022053 |

| WEB |

www.facebook.com/takezo.duesseldorf |

ドイツにあるその他のラーメン屋、そば屋

NANIWA NOODLES & SOUPS Oststr. 55, 40211 Düsseldorf

JAPANISCHES RESTAURANT SOBA-AN Klosterstr. 68, 40211 Düsseldorf

CAFE RIKA Gehrtsstr. 16, 40235 Düsseldorf

MY NOODLEHOUSE: Bismarckstr. 54a, 40210 Düsseldorf

COCOLO RAMEN Gipsstr. 3, 10119 Berlin

COCOLO RAMEN X-BERG Paul-Lincke-Ufer 39-40, 10999 Berlin

SUSURU Rosa-Luxemburg-Str. 17, 10178 Berlin

MAKOTO Alte Schönhauser Str. 13, 10119 Berlin

TOKIO DINING Steubenstr. 12, 70190 Stuttgart

WARAWARA - JAPANESE RAMEN RESTAURANT Eberhardstr. 5, 70173 Stuttgart

TOBIOKA Karolingerring 40, 50678 Köln

MUKU Dreieichstr. 7, 60594 Frankfurt am Main

TOMO NUDELN & SUSHI-BAR Mainzer Landstr. 120, 60327 Frankfurt am Main

HOME RAMEN Pfingstweidstr. 12, 60316 Frankfurt am Main

NIPPONOODLES MÜNCHEN Gabelsbergerstr. 77, 80333 München

Authorized Public Relations &Marketing Agency

Authorized Public Relations &Marketing Agency

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ドイツで味わう本格札幌ラーメン

ドイツで味わう本格札幌ラーメン 「いらっしゃいませ!」の明るい声に迎えられ、入った先はまるで日本。 2006年開業の「麺処 匠」の扉は、熱気溢れる古き良き日本のラーメン屋へと繋がる「どこでもドア」のよう。寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが 後を引くコクのあるスープが完成。塩・しょうゆ・みその特上ラーメ ンで匠の味の奥深さを堪能。麺は、札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルのものを使用し、スープに引けを取らない存在感と喉ごしの良さ。また、食べ損ねるわけにはいかぬ!という、食欲と衝動に駆られる月替わり限定ラーメンは、贅沢な攻めの一杯。ちなみに、2月は「濃厚海老出汁みそつけ麺」。極太麺につけダレが絡む匠のつけ麺は絶品。畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。お土産用ラーメンと餃子は、遠方の友人へのお土産としても大好評!

「いらっしゃいませ!」の明るい声に迎えられ、入った先はまるで日本。 2006年開業の「麺処 匠」の扉は、熱気溢れる古き良き日本のラーメン屋へと繋がる「どこでもドア」のよう。寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが 後を引くコクのあるスープが完成。塩・しょうゆ・みその特上ラーメ ンで匠の味の奥深さを堪能。麺は、札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルのものを使用し、スープに引けを取らない存在感と喉ごしの良さ。また、食べ損ねるわけにはいかぬ!という、食欲と衝動に駆られる月替わり限定ラーメンは、贅沢な攻めの一杯。ちなみに、2月は「濃厚海老出汁みそつけ麺」。極太麺につけダレが絡む匠のつけ麺は絶品。畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。お土産用ラーメンと餃子は、遠方の友人へのお土産としても大好評!

豚骨とひと口餃子の専門店

豚骨とひと口餃子の専門店 インマーマン通りの「匠」を元祖とし、2代目を襲名してから3年目。こちらは、内装を家具職人にオーダーしたという、ハンドメイドをコンセプトとしたおしゃれでモダンなお店となっている。豚骨ラーメンの専門店だが、九州のものとは一線を画す。ドイツの新鮮な豚を最大限 に生かした匠2代目オリジナルの豚骨ラーメンは、アツアツで提供されてもすぐに油膜が張る ほど濃厚な白濁豚骨スープが自慢だ。合わせる麺は、この豚骨スープのために札幌の西山製麺で開発されたという細い縮れ麺。細いと言っても、しっかりこしのある麺だから豚骨スープとの相性は抜群だ。素材の良さを生かした分厚いチャーシューには思わず頬がほころぶはず。 看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。「明太マヨ」「胡麻みそ」などトッピングで違いを楽しめるひと口餃子は食べ過ぎに要注意。

インマーマン通りの「匠」を元祖とし、2代目を襲名してから3年目。こちらは、内装を家具職人にオーダーしたという、ハンドメイドをコンセプトとしたおしゃれでモダンなお店となっている。豚骨ラーメンの専門店だが、九州のものとは一線を画す。ドイツの新鮮な豚を最大限 に生かした匠2代目オリジナルの豚骨ラーメンは、アツアツで提供されてもすぐに油膜が張る ほど濃厚な白濁豚骨スープが自慢だ。合わせる麺は、この豚骨スープのために札幌の西山製麺で開発されたという細い縮れ麺。細いと言っても、しっかりこしのある麺だから豚骨スープとの相性は抜群だ。素材の良さを生かした分厚いチャーシューには思わず頬がほころぶはず。 看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。「明太マヨ」「胡麻みそ」などトッピングで違いを楽しめるひと口餃子は食べ過ぎに要注意。

一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい

一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい 「匠ミュンヘン」の厨房に掲げられたスローガン「一麺必笑」。匠グループの麺を一手に担う札幌の西山製麺がミュンヘン店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れた上で 日本から発送されているから、ドイツのお客様に提供されたときが一番おいしいタイミング。札幌ラーメンを標榜する同店の不動の人気メニューには特上みそラーメン。

「匠ミュンヘン」の厨房に掲げられたスローガン「一麺必笑」。匠グループの麺を一手に担う札幌の西山製麺がミュンヘン店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れた上で 日本から発送されているから、ドイツのお客様に提供されたときが一番おいしいタイミング。札幌ラーメンを標榜する同店の不動の人気メニューには特上みそラーメン。 激辛地獄ラーメンに挑戦!!

激辛地獄ラーメンに挑戦!! 赤提灯に誘われて、のれんをくぐるとそこは串焼き居酒屋。豊富なメニューの中から今回ご紹介するのは、地獄ラーメン。ドイツ中、いや世界中 から挑戦者が集う、知る人ぞ知る名物メニュー(夜のみ)。0丁目から5丁目まで辛さを選べ、5丁目 を完食すると店内に堂々と名前を張り出すことができる。寒い季節に汗だくで激辛ラーメンをすする、次の挑戦者は読者の皆さん!?

赤提灯に誘われて、のれんをくぐるとそこは串焼き居酒屋。豊富なメニューの中から今回ご紹介するのは、地獄ラーメン。ドイツ中、いや世界中 から挑戦者が集う、知る人ぞ知る名物メニュー(夜のみ)。0丁目から5丁目まで辛さを選べ、5丁目 を完食すると店内に堂々と名前を張り出すことができる。寒い季節に汗だくで激辛ラーメンをすする、次の挑戦者は読者の皆さん!? 串亭プロデュースの本格鶏そば屋

串亭プロデュースの本格鶏そば屋 上記の「串亭」が仕入れる新鮮な鶏肉と、その鶏ガラを惜しみなく使って生み出される滋養味溢れる鶏白湯(とりぱいたん)が自慢。「医食同源」をモットーに、100%天 然素材にこだわるが、数量限定の「濃厚鶏そば」や 「自慢の鶏そば」は、まさにその言葉を体現した逸品。 チキン南蛮や唐揚げ、チキンカツなど、鶏のうま味がガツンと効いた定食やサイド・メニューも、つい欲張って食べてしまうおいしさ。

上記の「串亭」が仕入れる新鮮な鶏肉と、その鶏ガラを惜しみなく使って生み出される滋養味溢れる鶏白湯(とりぱいたん)が自慢。「医食同源」をモットーに、100%天 然素材にこだわるが、数量限定の「濃厚鶏そば」や 「自慢の鶏そば」は、まさにその言葉を体現した逸品。 チキン南蛮や唐揚げ、チキンカツなど、鶏のうま味がガツンと効いた定食やサイド・メニューも、つい欲張って食べてしまうおいしさ。

本場九州の味を追求し、日本のメーカーと共同開発

本場九州の味を追求し、日本のメーカーと共同開発

日本のラーメンの味で勝負

日本のラーメンの味で勝負 愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」。その6番目の店舗として2014年4月、デュッセルドルフにオー プンしたのが「麺屋たけぞう」。欧州進出を果たした原動力は、「日本のラーメン文化をそのまま欧州でも楽しんでもらいたい」という想いだ。手作りの味を大切に、日本から取り寄せた粉で自家製の 麺を打ち、餃子も皮から作っている。

愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」。その6番目の店舗として2014年4月、デュッセルドルフにオー プンしたのが「麺屋たけぞう」。欧州進出を果たした原動力は、「日本のラーメン文化をそのまま欧州でも楽しんでもらいたい」という想いだ。手作りの味を大切に、日本から取り寄せた粉で自家製の 麺を打ち、餃子も皮から作っている。

豚骨を半日煮込んだ博多ラーメン

豚骨を半日煮込んだ博多ラーメン ロンドンに4店舗を構える「昇龍」の第1号店。12時間以上煮込んだ豚骨スープと、オリジナル・レシピの本格麵を合わせた博多豚骨ラーメンを提供している。食の世界的権威であるミシュラン・ガイドに2年連続で掲載されていることからも分かる通り、その味には定評あり。ピカデリー・サーカス駅を出てすぐという絶好の立地にあり、ゆったり座れるソファーも心地良い。

ロンドンに4店舗を構える「昇龍」の第1号店。12時間以上煮込んだ豚骨スープと、オリジナル・レシピの本格麵を合わせた博多豚骨ラーメンを提供している。食の世界的権威であるミシュラン・ガイドに2年連続で掲載されていることからも分かる通り、その味には定評あり。ピカデリー・サーカス駅を出てすぐという絶好の立地にあり、ゆったり座れるソファーも心地良い。 「昇龍」の全4店舗の中で、焼き鳥、寿司、刺身のすべてを提供しているのはこのソーホー店だけ。さらには他店舗と同様に、特製「SHORYU Buns」や和牛バン、博多式の鉄鍋餃子といった充実のメニューをそろえている。また酒ソムリエが在店していて、数多くの日本酒や梅酒、日本の地ビールを用意。地下のプラ イベート・ダイニングは、食事を兼ねた打ち合わせなどに最適だ。

「昇龍」の全4店舗の中で、焼き鳥、寿司、刺身のすべてを提供しているのはこのソーホー店だけ。さらには他店舗と同様に、特製「SHORYU Buns」や和牛バン、博多式の鉄鍋餃子といった充実のメニューをそろえている。また酒ソムリエが在店していて、数多くの日本酒や梅酒、日本の地ビールを用意。地下のプラ イベート・ダイニングは、食事を兼ねた打ち合わせなどに最適だ。 博多ラーメンや和牛バンといった人気メニューに加えて、焼き鳥や刺身を提供している。本店舗のみ予約可で、人気ショッピング街キングリー・コートの中心にある屋根付きのテラス席は雰囲気たっぷり。ちなみに本格派博多ラーメン店である昇龍の全店舗で出されるお茶は、福岡の八女茶。オーナーそしてヘッド・シェフともに博多出身で、オーナー自ら調達に出掛けるほど食材へのこだわりを持っている。

博多ラーメンや和牛バンといった人気メニューに加えて、焼き鳥や刺身を提供している。本店舗のみ予約可で、人気ショッピング街キングリー・コートの中心にある屋根付きのテラス席は雰囲気たっぷり。ちなみに本格派博多ラーメン店である昇龍の全店舗で出されるお茶は、福岡の八女茶。オーナーそしてヘッド・シェフともに博多出身で、オーナー自ら調達に出掛けるほど食材へのこだわりを持っている。 ラーメンのテイクアウェイ専門店。麺が伸びてしまうことがないよう、麺とスープを分けて持ち帰りすることができるなど、かゆいところに手が届くサービスが 受けられる。また配送エリア内であれば、デリバリーの注文も受付中。もちろん、店内でのんびりと飲食することも可能だ。尚、昇龍では2015年春に5号店のオープンを予定しているので、乞うご期待。

ラーメンのテイクアウェイ専門店。麺が伸びてしまうことがないよう、麺とスープを分けて持ち帰りすることができるなど、かゆいところに手が届くサービスが 受けられる。また配送エリア内であれば、デリバリーの注文も受付中。もちろん、店内でのんびりと飲食することも可能だ。尚、昇龍では2015年春に5号店のオープンを予定しているので、乞うご期待。 ロンドンでは珍しい本格的なつけ麺を提供しているのが、この麵屋佐助。濃厚豚骨魚介系のつけ汁と極太麺の組み合わせをここ英国でも味わうことができる。また八丁みそを使った極上風味の特製みそラーメンもお薦め。とろける「大」チャーシューで食欲を満たすことができるはず。また餃子は自家製。お酒とおつまみが充実しているので「呑めるラーメン屋」として利用できる。

ロンドンでは珍しい本格的なつけ麺を提供しているのが、この麵屋佐助。濃厚豚骨魚介系のつけ汁と極太麺の組み合わせをここ英国でも味わうことができる。また八丁みそを使った極上風味の特製みそラーメンもお薦め。とろける「大」チャーシューで食欲を満たすことができるはず。また餃子は自家製。お酒とおつまみが充実しているので「呑めるラーメン屋」として利用できる。 「地元産」にこだわる本格派

「地元産」にこだわる本格派 大阪で人気の塩ラーメン専門店「龍旗信」がプロデュースする一点張は、英国や欧州の素材にこだわりながら日本の味を追求した本格派だ。看板メニューの塩ラーメンは、欧州産のムール貝を惜しげもなく使った贅沢品。英国産丸鶏や鶏ガラを煮込み、干しごぼうを加えて臭みを消したスープは、爽やかな口当たりながらしっかりとした味わい。ピリ辛な濃厚スープにしゃきしゃき野菜が入ったみそラーメンも美味。

大阪で人気の塩ラーメン専門店「龍旗信」がプロデュースする一点張は、英国や欧州の素材にこだわりながら日本の味を追求した本格派だ。看板メニューの塩ラーメンは、欧州産のムール貝を惜しげもなく使った贅沢品。英国産丸鶏や鶏ガラを煮込み、干しごぼうを加えて臭みを消したスープは、爽やかな口当たりながらしっかりとした味わい。ピリ辛な濃厚スープにしゃきしゃき野菜が入ったみそラーメンも美味。 本場・博多で大人気の豚骨ラーメン店

本場・博多で大人気の豚骨ラーメン店

訪れる度にうれしい驚きが見つかる

訪れる度にうれしい驚きが見つかる

パリジャンからも愛される元祖ラーメン店

パリジャンからも愛される元祖ラーメン店 パリで最初のラーメン店、「ひぐま」。ボリュームたっぷりでお得感のあるラーメンを提供する このお店はいつでも満席だ。一番人気のキムチ・ラーメンは、自家製麺の上に白菜の甘みを残 した本格派キムチがてんこ盛り。寒い日には体の芯まで温まる。また、驚く厚さのチャーシューはとても柔らかく、意外にもらくらくお腹に収まる。小腹が空いたときには、パリでは珍しい ざるラーメンをツルツルっと頂くのはどうだろう。サンタンヌ通り店のオープンキッチンでは、 料理人たちがマジシャンのごとく中華鍋を片手に調理し、カウンターに次々とどんぶりが並べ られていくので、その様子にパリの人たちも目を奪われている。 パレ・ロワイヤル店は客席が多いので、家族連れにも大好評。

パリで最初のラーメン店、「ひぐま」。ボリュームたっぷりでお得感のあるラーメンを提供する このお店はいつでも満席だ。一番人気のキムチ・ラーメンは、自家製麺の上に白菜の甘みを残 した本格派キムチがてんこ盛り。寒い日には体の芯まで温まる。また、驚く厚さのチャーシューはとても柔らかく、意外にもらくらくお腹に収まる。小腹が空いたときには、パリでは珍しい ざるラーメンをツルツルっと頂くのはどうだろう。サンタンヌ通り店のオープンキッチンでは、 料理人たちがマジシャンのごとく中華鍋を片手に調理し、カウンターに次々とどんぶりが並べ られていくので、その様子にパリの人たちも目を奪われている。 パレ・ロワイヤル店は客席が多いので、家族連れにも大好評。 日本でおなじみの北海道ラーメンがパリに

日本でおなじみの北海道ラーメンがパリに コクのあるみそラーメンが食べたくなったら、いきの良いラーメン店「どさん子」へ!スープはあっさりのチキン・ベースで、サンショウなどの香味料が丁寧にみそに練り込まれているから実に味わい深い。みそスープが太い縮れ麺とマッチし、食べ応えも満点だ。日本に300店舗近いチェーン店を持つラーメンの老舗「どさん子」は、今後50年を見据えて、今勢いに乗って いる「博多一風堂」とのコラボレーションでリブランドを目指している。また昨年にパリ店をオー プンした後、ロサンゼルスにも進出するなど、積極的に海外へと展開中。そして何と言っても、それぞれの土地で地元の人の舌に合うようにとの願いから、ラーメンの改良には余念がない。パリ店だけのオリジナル・メニューでぜひとも試したいのは、肉厚の柔らかいチャーシューが人気のチャーシュー麺や、辛みそを和えたシャキシャキのネギがたっぷり載ったネギみそラーメンだ。

コクのあるみそラーメンが食べたくなったら、いきの良いラーメン店「どさん子」へ!スープはあっさりのチキン・ベースで、サンショウなどの香味料が丁寧にみそに練り込まれているから実に味わい深い。みそスープが太い縮れ麺とマッチし、食べ応えも満点だ。日本に300店舗近いチェーン店を持つラーメンの老舗「どさん子」は、今後50年を見据えて、今勢いに乗って いる「博多一風堂」とのコラボレーションでリブランドを目指している。また昨年にパリ店をオー プンした後、ロサンゼルスにも進出するなど、積極的に海外へと展開中。そして何と言っても、それぞれの土地で地元の人の舌に合うようにとの願いから、ラーメンの改良には余念がない。パリ店だけのオリジナル・メニューでぜひとも試したいのは、肉厚の柔らかいチャーシューが人気のチャーシュー麺や、辛みそを和えたシャキシャキのネギがたっぷり載ったネギみそラーメンだ。

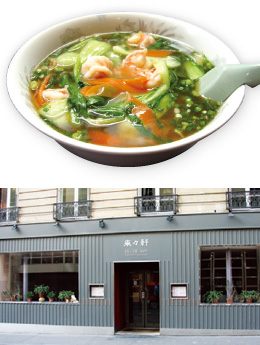

日本人好みの中華、といったら「来々軒」。ラーメンのメニューは五目から四川風味みそまで、目移りするほど。プリプリのエビがたっぷり載ったエビラーメンのだしの効いたスープは、口にした瞬間に舌鼓を打つこと間違いなし。豚の角煮や自慢の鶏の唐揚げなど、単品メニューも豊富。その上、店内は広々としているので大人数でくつろげ、夜の宴会にもお薦めだ。

日本人好みの中華、といったら「来々軒」。ラーメンのメニューは五目から四川風味みそまで、目移りするほど。プリプリのエビがたっぷり載ったエビラーメンのだしの効いたスープは、口にした瞬間に舌鼓を打つこと間違いなし。豚の角煮や自慢の鶏の唐揚げなど、単品メニューも豊富。その上、店内は広々としているので大人数でくつろげ、夜の宴会にもお薦めだ。 挽きたて、打ちたて、茹でたてのそば屋

挽きたて、打ちたて、茹でたてのそば屋 パリで高級和食店「円」や「櫂」を手掛けた北田氏が、カジュアルにそばを味わってほしいとオープンした。そばの実から自家製粉した麺とあって、グルメでヘルシーと人気上昇中。美肌に効果的なコラーゲンがたっぷり入った鳥南蛮が一押しだ。ボリュームある丼物も充実。夜は季節の一品料理とともに飲みながらゆっくりと。3月から始まるお得なハッピー・アワーが待ち遠しい。

パリで高級和食店「円」や「櫂」を手掛けた北田氏が、カジュアルにそばを味わってほしいとオープンした。そばの実から自家製粉した麺とあって、グルメでヘルシーと人気上昇中。美肌に効果的なコラーゲンがたっぷり入った鳥南蛮が一押しだ。ボリュームある丼物も充実。夜は季節の一品料理とともに飲みながらゆっくりと。3月から始まるお得なハッピー・アワーが待ち遠しい。 パリの地下水でキリリと磨いた中細麺

パリの地下水でキリリと磨いた中細麺 冷水で締めた自家製麺。合わせみそと豆乳でいただく「十兵うどん」。うずら卵とカラスミ粉が特徴的な「九兵うどん」。炊き込みご飯、揚げ物、卵焼きが付く昼定食や、巻きずしと卵焼きが付く昼巻きセット。さらには蓮根チップスにビオ卵で「自家製と質」にこだわる。カレーうどんに特大のえび天が載った「えび天カレーデラックス」 などを注文するパリジャンでにぎわう。

冷水で締めた自家製麺。合わせみそと豆乳でいただく「十兵うどん」。うずら卵とカラスミ粉が特徴的な「九兵うどん」。炊き込みご飯、揚げ物、卵焼きが付く昼定食や、巻きずしと卵焼きが付く昼巻きセット。さらには蓮根チップスにビオ卵で「自家製と質」にこだわる。カレーうどんに特大のえび天が載った「えび天カレーデラックス」 などを注文するパリジャンでにぎわう。 懐かしい「おふくろの味」を求めて

懐かしい「おふくろの味」を求めて 日本の味が恋しくなったときに食べたくなる、優しい味の「サッポロ」ラーメン。スープは薄味で、塩バターやみそなどラーメンのメニューが豊富。あっさりとしたスープに、ラー油で和えたネギがたっぷり載ったネギ味噌ラーメンは、疲れたときにお薦め。半量でラーメンとセットにもできるカレーライスなど、日ごろから利用したい洋食もそろっている。

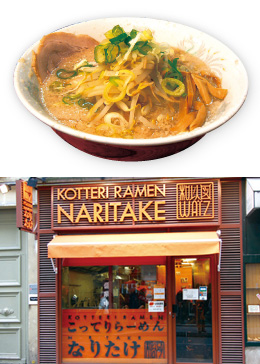

日本の味が恋しくなったときに食べたくなる、優しい味の「サッポロ」ラーメン。スープは薄味で、塩バターやみそなどラーメンのメニューが豊富。あっさりとしたスープに、ラー油で和えたネギがたっぷり載ったネギ味噌ラーメンは、疲れたときにお薦め。半量でラーメンとセットにもできるカレーライスなど、日ごろから利用したい洋食もそろっている。 豚の背脂を浮かべたコクとうま味たっぷりのスープを求め、パリ中からファンが集まる「なりたけ」は、 日本と変わらぬ味を提供するため、日本人シェフが料理、材料も日本からというこだわりよう。スープの濃さは好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」「普通」「さっぱり」と選べる。背脂スープが絡んだ自家製麺をチャーシューと一緒に頬張れば、この味が病み付きに。

豚の背脂を浮かべたコクとうま味たっぷりのスープを求め、パリ中からファンが集まる「なりたけ」は、 日本と変わらぬ味を提供するため、日本人シェフが料理、材料も日本からというこだわりよう。スープの濃さは好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」「普通」「さっぱり」と選べる。背脂スープが絡んだ自家製麺をチャーシューと一緒に頬張れば、この味が病み付きに。

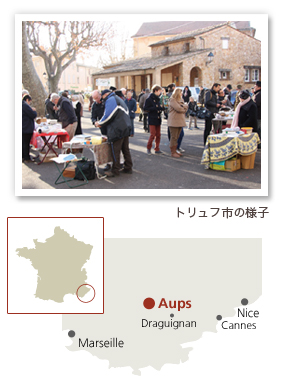

このシーズンに合わせ、オプスでは毎年1月の第4週目の日曜日に黒トリュフの祭りがある。この日はトリュフ市が開かれ、地元の農産物も同時に並ぶ。また貴重なトリュフをどのように探すのか、デモンストレーションが行われたり、トリュフにまつわるシンポジウム、展覧会が開かれたりするなど、トリュフに関するイベントが盛りだくさん。もちろん村のレストランではトリュフの特別メニューが用意される。

このシーズンに合わせ、オプスでは毎年1月の第4週目の日曜日に黒トリュフの祭りがある。この日はトリュフ市が開かれ、地元の農産物も同時に並ぶ。また貴重なトリュフをどのように探すのか、デモンストレーションが行われたり、トリュフにまつわるシンポジウム、展覧会が開かれたりするなど、トリュフに関するイベントが盛りだくさん。もちろん村のレストランではトリュフの特別メニューが用意される。 プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏にあるオプ スは、トリュフで有名な町。毎年11月の最終木曜日から翌年2月の最終木曜日までトリュフ市が開かれている(収穫の多い年は3月中旬まで行われることもある)。このトリュフ市は業者はもちろん、個人でも購入することが可能で、値段は品質により定められ ている。市が開かれる期間の中でも、特に1~2月のトリュフは一番出来が良いとのこと。今がシーズン真っ盛りだ。

プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏にあるオプ スは、トリュフで有名な町。毎年11月の最終木曜日から翌年2月の最終木曜日までトリュフ市が開かれている(収穫の多い年は3月中旬まで行われることもある)。このトリュフ市は業者はもちろん、個人でも購入することが可能で、値段は品質により定められ ている。市が開かれる期間の中でも、特に1~2月のトリュフは一番出来が良いとのこと。今がシーズン真っ盛りだ。

できるだけ冷たい水で洗うこと。冷たければ冷たいほど味が落ちないので、氷水で洗うのが一番お勧めです。長期保存する場合には、キッチンペーパーで水分を拭き取った後、しっかり乾かしてからアルミホイルに包み、冷凍庫に入れるのが一般的な保存方法。これで数カ月は保存できます。また、個人的なアドバイスとしては、プラスチック製の密封容器に米を入れ、その中にトリュフを埋めて冷凍庫で保存することをお勧めします。こうすると、1年間くらいは冷凍庫で保存することができます。その後、保存に使用していた米はリゾットにするといいですよ。

できるだけ冷たい水で洗うこと。冷たければ冷たいほど味が落ちないので、氷水で洗うのが一番お勧めです。長期保存する場合には、キッチンペーパーで水分を拭き取った後、しっかり乾かしてからアルミホイルに包み、冷凍庫に入れるのが一般的な保存方法。これで数カ月は保存できます。また、個人的なアドバイスとしては、プラスチック製の密封容器に米を入れ、その中にトリュフを埋めて冷凍庫で保存することをお勧めします。こうすると、1年間くらいは冷凍庫で保存することができます。その後、保存に使用していた米はリゾットにするといいですよ。

オプスでトリュフを栽培し、レストラン&ホテルを経営するアルシエ家。町の中心にあるレストランから車で5分ほど離れた土地で、トリュフを栽培している。

オプスでトリュフを栽培し、レストラン&ホテルを経営するアルシエ家。町の中心にあるレストランから車で5分ほど離れた土地で、トリュフを栽培している。