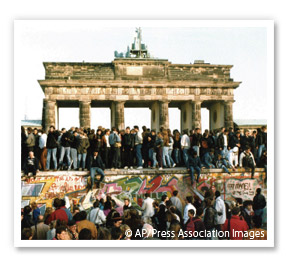

東西冷戦の象徴だった「ベルリンの壁」 が1989年に崩壊して、今年で25周年を迎えた。

東西冷戦の象徴だった「ベルリンの壁」 が1989年に崩壊して、今年で25周年を迎えた。

四半世紀前、世界は東と西、共産主義圏と資本主義圏に分かれ、今とは異なる国境が世界地図の上に引かれていた。その境界が引き直されるという劇的な変化を経験した20~40代の世代に、それぞれのパーソナルヒストリーを話していただいた。

旧東ドイツ市民の生の声を通して、ベルリンの壁崩壊の歴史的瞬間を振り返る。

(インタビュー・構成:見市 知)

ヨアヒム・ガウク牧師が率いるデモに参加

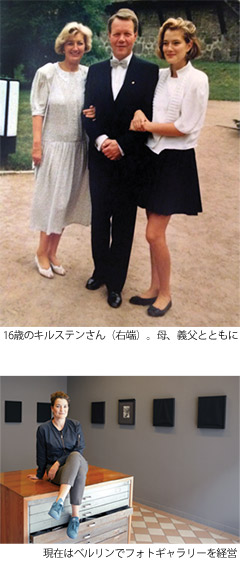

キルステン・ヘルマンさん (1972年生まれ、当時16歳)

Kirsten Hermann

スタイリスト・ギャラリー経営者 / 当時ロストック、現ベルリン在住

ベルリンの壁が崩壊したというニュースを耳にしたとき、私の頭の中は空っぽになり、ただただ泣くことしかできませんでした。16歳の高校生の目から見たとき、東ドイツは自分の意見を人前で言うことに不安を感じたり、たとえ良い成績を挙げても大学に進学できなかったり、西ドイツにいる親戚を自由に訪ねることができなかったり……という社会でした。そういったことから解放され、いきなり新たな世界が私の目の前に広がったのです。

ベルリンの壁が崩壊したというニュースを耳にしたとき、私の頭の中は空っぽになり、ただただ泣くことしかできませんでした。16歳の高校生の目から見たとき、東ドイツは自分の意見を人前で言うことに不安を感じたり、たとえ良い成績を挙げても大学に進学できなかったり、西ドイツにいる親戚を自由に訪ねることができなかったり……という社会でした。そういったことから解放され、いきなり新たな世界が私の目の前に広がったのです。

忘れられない思い出は、ベルリンの壁崩壊前の10月19日、ロストックで当時反体制派の牧師だったヨアヒム・ガウク氏(現連邦大統領)が指揮するデモに、友人たちと一緒に出掛けたことです。しかし、そのとき友人の1人がデモに参加することを直前になって躊躇しました。彼はその少し前に、西ドイツに住む祖母を訪ねるために当局に出国申請を出したばかりだったんですね。私ともう1人の友人は彼を説得しました。「今一緒に来れば、もうすぐ出国申請を出す必要はなくなるんだ。自分たちの行きたいところへ行き、住みたいところに住めるようになるんだよ」ってね。そして、ロストック市内のシュタージ(秘密警察)本部へ向かって行進したのですが、途中、通りに面した家々の窓に、デモへの賛同を示すロウソクの灯りがきらめいていたのを覚えています。

個人的には、東西ドイツ統一によって生じた「良いこと」の方が多く思い浮かびますが、今もロストックにいる友人知人の中には現状に不満を感じ、東ドイツ時代を懐かしむ人たちが少なくありません。しかし私は、そんな彼らとも心情的に通い合うものがあります。あの時代をともに経験した人にしか通じない「共通言語」があるんですよね。

壁が崩壊したとき、生まれて1日目だった

マクダレーナ・ブレーデマンさん(1989年生まれ、当時0歳)

Magdalena Bredemann

NPO職員 / 当時ドレスデン、現ライプツィヒ在住

ベルリンの壁が崩壊したとき、何を真っ先に考えたかですって? 私は、生まれてから1日しか経っていなかったんですよ。だから、あまり多くのことを考えることはできませんでした(笑)。

ベルリンの壁が崩壊したとき、何を真っ先に考えたかですって? 私は、生まれてから1日しか経っていなかったんですよ。だから、あまり多くのことを考えることはできませんでした(笑)。

東ドイツのことについて聞かれても、私自身は体制が崩壊する前のたった1日しかそこに生きていなかったわけですから、人から聞いた話や本、メディアを通して得た知識でしか話せないのです。ですから、東ドイツの歴史について、たやすく断罪するようなことはしたくありません。

ただ、もし今もベルリンの壁があり、自分が東ドイツに暮らしていたとしたら……。旅行や言論の自由がない社会、個人的にも様々な制約がある中で生きなければならないのだと考えると、ぞっとしますね。

今、私は自分がどこへ向かうのかを自分で決められる社会、そして次の瞬間にもそれをフレキシブルに変更することができる社会に生きているわけで、そのことに対しては大変な満足感を覚えています。

国境や制約から解放され、自由に生きる幸せを感じる

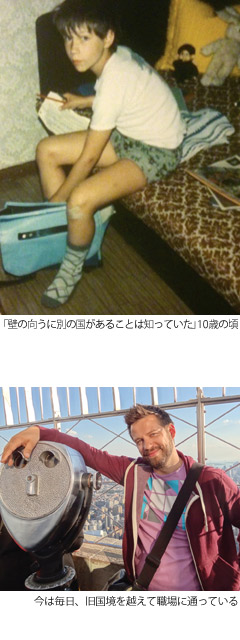

クリスティアン・メアシュテット=ベルレットさん

Christian Meerstedt-Berlet(1979年生まれ、当時10歳)

イベント設営技師 / 当時ポツダム、現ベルリン在住

ベルリンの壁が開いた日のことは、実はよく覚えていません。ただ、翌日学校へ行ったら、欠席しているクラスメイトが何人もいました。後で聞いたら、皆家族で西ベルリンへ出掛けていたようです。当時、僕はベルリンの壁があること、その向こうに別の国があることは知っていました。そして、その国を訪れることができないということも。

ベルリンの壁が開いた日のことは、実はよく覚えていません。ただ、翌日学校へ行ったら、欠席しているクラスメイトが何人もいました。後で聞いたら、皆家族で西ベルリンへ出掛けていたようです。当時、僕はベルリンの壁があること、その向こうに別の国があることは知っていました。そして、その国を訪れることができないということも。

初めて西ベルリンを訪れたときのことは、よく覚えています。スーパーマーケットに溢れる色とりどりの商品、マクドナルド……。それらを見たときのワクワクするような感覚は、その後、大人になってから初めてニューヨークを訪れたときにも覚えました。

東西ドイツ統一直後、僕の両親は失業し、3人の子どもを抱えて新たな仕事を探さなければならず、苦労したようです。しかし当時、僕ら子どもたちはそんなことを知らずにいました。ぜいたくな暮らしはできなかったけれど、何ら不足を感じたことはありません。

今の自分が当時の東ドイツに生きていたとしたら……。体制に反発を覚えてシュタージに監視されていたんじゃないかと思います。それに僕はテクノ音楽が好きなので、東ドイツで禁止されていたテクノのコンサートに出掛けて行って、問題を起こしたんじゃないかな。でも、家族を置いて西ドイツへ行こうとはしなかったと思いますね。

今、僕はベルリンの旧西エリアに住んでいて、毎日のように旧国境を越えて旧東エリアにある会社に通っています。僕の妻は旧西ドイツのケルン出身です。このように、かつてあった国境や制約から解放されて自由に生きられることを幸せに感じます。

旧東の失業問題は、今に至るまで深刻な問題

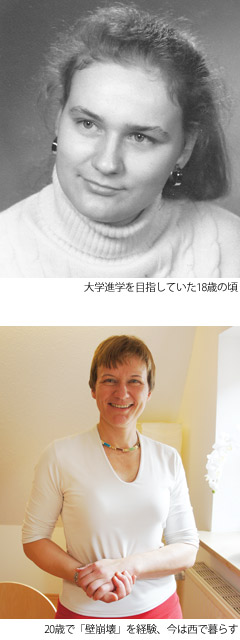

クリスティアーネ・ザイドラーさん(1969年生まれ、当時20歳)

Christiane Seidler

公務員(年金局勤務) / 当時ロストック、現エッセン在住

家で両親とテレビを観ていたら、急にベルリンの壁崩壊のニュースが飛び込んできたのを覚えています。最初は信じられませんでしたね。それから、そのことが事実だと分かった後も、すぐに当局が軍事力を行使して事態をひっくり返すのではないかと思いました。

家で両親とテレビを観ていたら、急にベルリンの壁崩壊のニュースが飛び込んできたのを覚えています。最初は信じられませんでしたね。それから、そのことが事実だと分かった後も、すぐに当局が軍事力を行使して事態をひっくり返すのではないかと思いました。

実感できるようになったのは、西側へ旅行できるようになったり、東ドイツ時代には見掛けることのなかったバナナが手に入るようになった頃からでしょうか。1年後には、自家用車をトラバントから日産に買い換えました。

当時、私は国営企業に勤めながらアビトゥア(大学入学試験)を受験していたのですが、私の勤めていた会社もその他の国営企業と同様、東西ドイツ統一によって閉鎖を余儀なくされました。私は運良くそのタイミングで大学に進学できましたが、多くの同僚が失業し、その中には再就職先を見付けられた人もいれば、方向性を見失ってしまった人もいました。失業問題は当時から今に至るまで、旧東ドイツ地域の深刻な問題なのです。

その後、私は年金局に就職し、15年来ノルトライン=ヴェストファーレン州のエッセンに住んでいます。旧東ドイツ出身の私が旧西ドイツで暮らしているわけですが、疎外感を感じることはありません。ここは人々の気質が開放的で暮らしやすく、気に入っています。

もし今もベルリンの壁があって、あのまま東ドイツで暮らしていたとしたら? 今も同じ国営企業で働いていたかもしれません。極めて地味な発想ですが、ほかに選択肢がないというのは、つまりそういうことなのです。社会主義国家の中で、淡々と暮らしていたのかな……と思います。

1989年の歴史的場面をたどるスポット

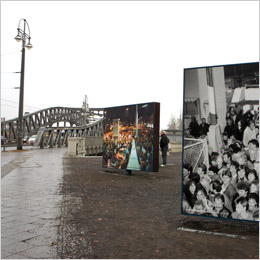

最初に開いたベルリンの壁

最初に開いたベルリンの壁

ボルンホルマー通り(Bornholmer Str.)

1989年11月9日に開かれた記者会見の席で、ギュンター・シャボウスキー政治局員が東ドイツ市民に対して旅行の自由を認めることを発表。「いつからですか?」という記者の質問に対し、「私の認識では今すぐ、即座にだ」と回答。この発表を受けて多数の東ベルリン市民が国境検問所に押し寄せた。当局からの正式な指令を待たずに、ボルンホルマー通りの検問所が開いたのが22:30。これに続いて、ほかの検問所も開放された。

28年間閉鎖されていた「幽霊駅」

28年間閉鎖されていた「幽霊駅」

ヤノヴィッツ・ブリュッケ

(U8 Jannowitzbrücke)

ベルリンの地下鉄U6とU8は、西を出発して東を抜け、また西へ出るという路線。これが東西分断時代は西ベルリンの地下鉄として使われていた。東エリアにある地下鉄駅はすべて閉鎖され、この区間を電車はノンストップで通り過ぎていたのだという。そんな不気味な経緯のある「幽霊駅」の中でもU8のヤノヴィッツ・ブリュッケ駅は、ベルリンの壁崩壊2日後の11月11日には東から西に行く際の駅として、いち早く復活した。

平和革命を起こした教会

平和革命を起こした教会

ライプツィヒ・ニコライ教会(Nikolaikirche Leipzig)

ベルリンの壁崩壊への大きな流れを作った民主化要求デモは、ライプツィヒから始まった。もともとは1980年代からニコライ教会で行われていた毎週月曜日の「平和のためのお祈り会」が、デモへと発展していったという経緯がある。ベルリンの壁が開く1カ月前の10月9日には約7万人が参加し、市街を埋め尽くした。教会の入り口スペースでは、民主化要求デモに至る同教会の歴史を紹介するパネル展示が行われている。

オリジナルのベルリンの壁

オリジナルのベルリンの壁

ベルナウアー通り(Bernauer Str.)

東西分断当時のままの壁が残る場所がベルナウアー通り。ここを訪れると、大概の人が「ベルリンの壁って意外に低かったんですね」という印象を口にする。「死の立ち入り禁止地帯(Todesstreifen)」を挟んで立つ二重の壁は、東側が約3メートル、西側が3.6メートルの高さ。棒高跳びの選手なら乗り越えられそうな気がする。しかし、東西分断の象徴として「半永久的にそこにあるだろう」と人々に思わせた威圧感の名残りを、ここでは感じられる。

1989 年「壁崩壊」までの流れ

5月2日

ハンガリー政府がオーストリアとの国境に設けていた鉄条網の撤去を開始。この頃、東ドイツから当局に正式な出国申請を行っていた待機者の数は10万人以上。夏休みの始まりとともに、ハンガリー、オーストリア国境経由で西ドイツを目指す人の流れが加速。

9月10日

ハンガリー政府が東ドイツ市民に対しても、オーストリア国境を正式に開放。これを受け、東ドイツ市民に対してチェコからハンガリーへと抜ける国境通過が禁止される。9月末には、1万人に上る東ドイツ市民が出国を求めてプラハの西ドイツ大使館を占拠。

10月17日

東ドイツのエーリッヒ・ホーネッカー書記長が退任。後任にはエゴン・クレンツ氏が就任。東ドイツ各地で自由選挙と反体制派の容認、旅行の自由を求めて数十万人がデモを実施。

11月9日

東ドイツ当局が市民に対し、「旅行の自由」を認めると発表。ベルリンの壁が崩壊。

※東ドイツ市民に対しては当時、チェコやハンガリー、ポーランドなど旧共産圏諸国への旅行は、一定の条件下で認められていた。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック