コロナ危機で再注目! ドイツの「お母ちゃん」 アンゲラ·メルケル首相 徹底解剖

ドイツ初の女性首相、アンゲラ・メルケル。2005年の就任以来、外交・内政の危機を抜群の安定感で乗り越え、国民から「ムティ(お母さん)」という愛称で親しまれてきた。しかし2015年のEU難民危機によって支持率を落とし、2021年の任期満了後の政界引退を表明。以降、求心力に陰りが見られたが、最近ではコロナ危機への真摯な対応で再び存在感を示している。この特集では、そんな彼女の波乱に満ちた半生を改めて振り返ってみよう。(Text:編集部)

アンゲラ・メルケル首相

プロフィール大公開!

名前

Dr.Angela Dorothea Merkel / アンゲラ・ドロシア・メルケル メルケルは元夫の姓、旧姓はカスナー

誕生日

1954年7月17日、ハンブルク生まれ

職業

第8代ドイツ連邦共和国首相(2005〜現在)

元キリスト教民主同盟(CDU)党首(2000〜2018年)

愛称

アンジー(Angie)、ムティ(Mutti)など。欧州連合(EU)では、その慎重な姿勢から「マダム・ノン」という異名も

月収

規定にある首相としての給与は約2万2000ユーロ(税抜き前)とのうわさ

言語

母国語であるドイツ語のほか、英語とフランス語、ロシア語を流暢に話す

頭脳

頭脳明晰で、学校の成績は常にトップクラス。アビトゥーア(大学入学資格)は「平均1」の最高評価で、大学の卒業論文も「Sehr gut(とても良い)」。一方、体育と美術が苦手だった。物理学の博士号を取得している。当時、研究者から政治家への転身は異色だった

髪型

首相候補に名が上がった2003年から、ドイツ一有名な美容師ウド・ヴァルツがヘアースタイルを担当し、格段に洗練された髪型に

ファッション

メルケルが政治家として出世するにつれて、メディアからファッションについて辛口な批評を受けるように。そのためスタイリスト・チームが組まれ、現在のスタイルが確立された。公の場で着用するジャケットのカラーバリエーションが豊富。休日は、「ジーパンに、着心地の良いトレーナーが1番」だそう

「セクシー」とは無縁そうなメルケルだったが、2008年、ノルウェーでのオペラ鑑賞の際、

「セクシー」とは無縁そうなメルケルだったが、2008年、ノルウェーでのオペラ鑑賞の際、

胸元の大きく開いたドレスで世界を驚かせたことも

アクセサリー

ボリュームのあるネックレスをしていることが多い。2013年の総選挙時のテレビ討論会で身に付けていたドイツカラー黒/赤/黄のネックレスは、「Merkel Kette メルケルの鎖」、「Deutschlandketteドイツの鎖」と呼ばれ、メルケルが愛国心を表したのではないかと話題に

手

お腹の前で両手をひし形に組むのが、「メルケルのひし形(Merkel-Raute)」と呼ばれるお決まりのポーズ。また、両手を地面と水平に開くポーズもよく見受けられる

趣味

家庭では好んでキッチンに立ち、じゃがいもスープなどの鍋料理やローラーデン(薄切り牛肉のロール煮)が得意だそう。ガーデニングをする静かな時間を大切にしており、そこで英気を養っている。また、大のサッカーファンで、欧州選手権やワールド・カップでは「12人目のドイツ代表」と呼ばれるほど熱心に応援していた

休暇の過ごし方

自然の中で休暇を過ごすことを好み、登山やトレッキング、スキーを楽しむ。オペラ鑑賞は、夫と共通の趣味。日常のオフの姿も度々目撃されており、首相である現在もスーパーマーケットで自ら買い物をすることがある

東独の理系研究者がドイツ初の女性首相になるまで メルケルに影響を与えた7人

プロテスタントの牧師であった父と、ラテン語と英語の教師であった母の間に生まれたアンゲラ。学生時代は成績優秀だったが、あまり目立たない生徒だったという。そんな彼女が、ドイツ連邦首相になるまでには、どのようなストーリーがあったのだろうか? 彼女に影響を与えた重要人物たちとの関係性から、ドイツ首相アンゲラ・メルケルの軌跡をたどる。

西から東への移住を決意した牧師の父

ホルスト・カスナー

Horst Kasner

(1926-2011)

警察官の息子としてベルリンで生まれ育った、プロテスタント神学者。カスナー家は、1954年にハンブルクからドイツ民主共和国(東ドイツ、略称DDR)に移住。長女アンゲラが生まれてから数週間後のことだった。この頃、東西ドイツの経済格差が顕著になり、東から西ドイツへの人口流出が加速していた。カスナー一家はその流れに逆行する形で、DDRにおける牧師不足を補うためにクヴィツォウ(現ベルレンブルク)という村へと移ったのだった。

DDR時代のカスナーには「Rote Kasner(赤色のカスナー)」という通り名が付けられ、影響力のある牧師として知られるとともに、たくさんの教え子を抱えていた。社会主義が支配する世界で、積極的に牧師としての役割を果たそうとしていたのだ。

プロテスタント神学者の父を持つアンゲラも、宗派はプロテスタント

プロテスタント神学者の父を持つアンゲラも、宗派はプロテスタント

アンゲラは、いつも規則正しくあるように、と父から言い聞かせられて育った子ども時代を回想し、「私は、子どもにしては完璧主義すぎるきらいがあったようだけれど、それは父の影響ね」、「父と私が似ているのは、基本的には物分かりの良い顔をして話を聞いているけど、意見が対立すると曲げないところ」と語っている。

その言葉通り、アンゲラは14歳の時に父の望みに逆らい、共産主義への忠誠を誓う儀式「Jugendweihe」への参加を拒否したことがあるそう。1960年代、カスナーは東西ドイツ再統一に反対の立場をとっていたが、彼の元同僚いわく、「彼は心から社会主義に染まってはいなかった」そう。

首相となった娘について、カスナーはあまり多くを語ってはいない。メルケルが所属する政党であるキリスト教民主同盟(CDU)の思想や政策とは相容れないと、距離を置いていたことが知られている。

若かりし日のアンゲラの夫

ウルリッヒ・メルケル

Ulrich Merkel

(1953- )

アンゲラ・カスナーから「アンゲラ・メルケル」になったのは、学友だったウルリッヒ・メルケルと学生結婚をした1977年。彼とは、ライプツィヒのカール・マルクス大学で知り合い、共に物理学を学んだ仲だ。この結婚についてアンゲラは、「当時は、そのくらいの年齢で結婚することは珍しいことではなかった」と、23歳での結婚を「若気の至り」とドライに振り返る。

対するウルリッヒは、「彼女の優しさや自然体の魅力に惹かれ、3年間付き合って、彼女とならと思って結婚を決意したんだ」と反論。雑誌FOCUS(2004年)のインタビューでは、別れの理由についても語っている。

それによると、結婚から3年が経ったある日、「彼女は自分の荷物をまとめて出て行った。突然のことでショックだったよ」とウルリッヒ。離婚の原因は、簡単に言えば性格や人生に対する考え方の不一致で、「彼女は常々、ずっと研究者として働く将来は考えられないとこぼしていた」そうだ。

さらに現在のアンゲラについて聞かれると、「彼女が勝ち取った今の人生は、自分には合わない」とウルリッヒは言い切る。短い結婚生活を終え、他人になってからの時間の方が長い今、ポスターの中で微笑むアンゲラを見ても「元妻というより、ドイツの首相だ」と思うそう。

ウルリッヒとの結婚の翌年、アンゲラはベルリンの科学アカデミー付属物理化学中央研究所にただ一人の女性学術助手として就職した。離婚後の1986年、この研究所で博士号を取得。1990年の東西ドイツ再統一の過程で同研究所が解体されるまで所属していた。

アンゲラの政治家としての第一歩を後押し

ローター・デメジエール

Lothar de Maizière

(1940- )

1989年11月9日、ベルリンの壁が崩壊した。消えゆく祖国と新しい国家体制の構築を目の当たりにした経験は、一人の物理学者が政治の道へと舵を切るには、十分過ぎる理由となったことだろう。

壁が崩壊した年の12月、アンゲラは新政党「Demokratischer Aufbruch(デモクラシーの勃興=DA)」へ入党。党の指針や政策はまだ定まっていなかったものの、やりがいを感じていたそう。社会の情勢は混乱を極めていたが、東ドイツ市民たちは、新しい時代の到来に夢と希望を抱いていた。

2006年、元ソ連大統領ゴルバチョフ(左)と共にワイツゼッカー元大統領(右)から

2006年、元ソ連大統領ゴルバチョフ(左)と共にワイツゼッカー元大統領(右)から

欧州文化賞を受賞したデメジエール(中央)

1990年2月、ロタール・デメジエールは、東部CDUとDA、ドイツ社会同盟(DSU)の保守政党連合である「ドイツ連合(Allianz für Deutschland)」を発足。3月には、DDRで初となる普通選挙に臨んだ。アンゲラが所属するDAは惨敗したが、ドイツ連合としては大きく躍進し、デメジエールは東ドイツ(DDR)市民に選ばれた最初で最後の首相となった。

デメジエールは、アンゲラを新政権の政府副報道官に抜擢。彼は西ドイツとの再統一に向けて尽力し、その後はドイツ連邦議会の一員となった。東ドイツ出身の政治家としてさらなる活躍が期待されたのも束の間、過去に東ドイツ国家保安省(シュタージ)の協力者であったことが発覚し、政界を引退に追い込まれることになった。

アンゲラを異例の出世に導いた

ヘルムート・コール Hermut Kohl

(1930-2017)

1990年10月、36歳のアンゲラは当時の連邦首相ヘルムート・コールと初めて顔を合わせた。DAの解党を経て、正式にCDUに入党したアンゲラ。対するコールは、当時すでに首相として3期目、ドイツの悲願であった再統一という偉業の実現を目前に捉えていた。

東ドイツ出身、女性政治家、しかも若い……。コールはアンゲラのことを、再統一後のドイツにふさわしいマスコットと考えたのか、それとも政治家としての才覚を見抜いていたのだろうか。少なくとも世間一般には、前者だと受け止められていた。

1991年4月、連邦女性・青少年大臣に任命された当時のアンゲラ(前)とコール

1991年4月、連邦女性・青少年大臣に任命された当時のアンゲラ(前)とコール

アンゲラは、1990年にメクレンブルク=フォアポンメルン州のCDU候補として国政に出馬。初当選を果たしてすぐに、第4次コール政権の連邦女性・青少年大臣に任命されるという異例の人事に「コールのお嬢さん(Kohls Mädchen)」という二つ名が付いた。

1994年からは連邦環境・自然保護・原子力安全大臣を任されたが、人々はまだ「東から来た灰色のネズミ(graue Maus aus dem Osten)」と、アンゲラを色物扱いしていたようだ。

その後1998年の連邦議会選挙でCDUは大敗し、16年間に及んだコール政権は終焉を迎えた。その翌年にはコール政権時代の不正献金問題が発覚。スキャンダルに見舞われたコールをアンゲラは新聞の署名記事で公然と批判し、彼から距離を取ることを党員たちに訴えた(その後、コールとは和解)。

その後1998年の連邦議会選挙でCDUは大敗し、16年間に及んだコール政権は終焉を迎えた。その翌年にはコール政権時代の不正献金問題が発覚。スキャンダルに見舞われたコールをアンゲラは新聞の署名記事で公然と批判し、彼から距離を取ることを党員たちに訴えた(その後、コールとは和解)。

首相の座を争ったライバル

ゲアハルト・シュレーダー

Gerhard Schröder

(1944- )

戦争で父を亡くし、戦後の西ドイツで貧困から立ち上がったゲルハルト・シュレーダー(ドイツ社会民主党=SPD)は、アンゲラとはまったく正反対のイメージの政治家だった。彼は、自身の野心を隠さず、高級な背広に葉巻というスタイルでメディアをにぎわせていた。

2005年の政権交代で、アンゲラに首相の座を譲った当時のシュレーダー

2005年の政権交代で、アンゲラに首相の座を譲った当時のシュレーダー

1998年、コール率いるCDUを破り、連邦議会選挙の勝者として首相の座に就いた彼は、同盟90/緑の党と連立政権を樹立。ドイツの脱原発が初めて国会で議論され、痛みを伴う財政改革に着手した。

2002年の総選挙では、CDUではアンゲラがエドムント・シュトイバーに首相候補を譲ることに。それもあってか、SPDは何とか支持を得てCDUを破り、シュレーダーは首相2期目を務めることができた。しかし2005年7月、国内の失業者が500万人を越え、戦後最多を記録。内閣信任案を与党に否決させ、連邦議会を解散した。

そして、急きょ行われた9月18日の総選挙では、アンゲラを首相候補に掲げたCDUに4議席及ばず、議会第二党へ転落。39年ぶりにCDUとSPDによる大連立政権が誕生した。しかしCDUとSPDの議席数が僅差であったことから、誰を首相にするかについておよそ2カ月間の協議が行われることに。最終的にシュレーダーが首相の座を退くことになり、同年11月、51歳のアンゲラは歴代最年少、女性初、そしてDDR出身者として初の首相に就任した。

その後、シュレーダーは2005年11月29日に議員職も辞職し、政界から離れている。彼が辞職した翌日、アンゲラは「シュレーダー首相に個人的に感謝したい。彼が『アゲンダ2010』によって、勇気を持って閉ざされた扉を開き、われわれの社会システムを今の時代に即したものにしてくれた」と、異例の謝意を述べた。

アンゲラには、その時点で分かっていたのだ。シュレーダーが嫌われ役を買って2003年に断行した労働市場・社会保障制度の改革「アゲンダ2010」が、やがて2010年代のドイツ繁栄の礎となることを。

コールの後継者に一番近かった男

ヴォルフガング・ショイブレ

Wolfgang Schäuble

(1942- )

アンゲラの首相までの道のりを一番間近で見てきたのは、車椅子の重鎮ヴォルフガング・ショイブレかもしれない。彼はフライブルク出身の法学博士、弁護士としての経験もある切れ者だ。CDUに入党したのは1965年、アンゲラがまだ11歳の頃だった。

当時23歳だった彼は、党内での下積みを経て、30歳にして連邦議会に初当選。大臣の座についたのは42歳で、第2次コール政権下で国務大臣を務めた。第3次コール政権が成立した1989年4月からは内務大臣に転じ、東西ドイツ再統一条約交渉の西ドイツ代表として参加。そこでアンゲラと出会った。

ショイブレは、第1次メルケル政権で内務大臣、第2・3次では財務大臣を務めた

ショイブレは、第1次メルケル政権で内務大臣、第2・3次では財務大臣を務めた

東西再統一の立役者の一人に名を連ね、政治家としての人気を確立したショイブレ。しかし再統一直後の連邦議会選中に、一人の男の銃弾に倒れる。背後から受けた銃撃によって下半身に麻痺が残り、以降は車椅子で活動することとなった。

その後もショイブレは精力的に活動を続け、コール首相の後継者として、首相の座まであと一歩と迫っていた。1997年には、いよいよコールがショイブレを次期党首に指名。ところが翌年、政権交代が起きて首相の夢は遠ざかってしまった。

さらにコール首相と同様に、ショイブレにも不正献金スキャンダルが沸き起こる。最初は沈黙を貫いていたが、2001年1月にはこれを認めて謝罪。2月にはCDU党首を辞任した。2004年には大統領候補にも名が上がったが、クリーンなイメージに欠けるとの理由で早々に除外された。

そして2005年11月、メルケル政権の誕生に伴って、ショイブレは14年ぶりに内務大臣として入閣。2017年からは連邦議会議長を務めている。

プライベートを守るファースト・ハズバンド

ヨアヒム・ザウワー

Joachim Sauer

(1949- )

現夫であるヨアヒム・ザウワーは、ノーベル賞の候補者としても名前が上がるほど著名な量子化学者。ベルリン・フンボルト大学では化学理論を教えている。プライベートについては秘密主義。アンゲラとの結婚前に、離婚暦があり、前妻との子どもが2人いる。

2015年6月、ベルリンのベルビュー宮殿で英国のエリザベス女王を迎え、

2015年6月、ベルリンのベルビュー宮殿で英国のエリザベス女王を迎え、

公式晩餐会に出席したアンゲラと、ザウワー(右)

自身も多忙であるため、外交の場で姿を見せる機会も少ない。アンゲラいわく、「出席するかどうかを決めるのは彼」。しかし、ファースト・ハズバンドとしての役割も果たしており、2007年にドイツが主催国だったG7先進国首脳会議では、首脳陣の夫人やパートナーたちをしっかりともてなしていた。

アンゲラがザウアーと結婚したのは、1998年のこと。それ以来、2人のプライベートの住居では「政治に関係することは禁止」だそうで、アンゲラの同僚が私宅を訪れることはない。プライベートの時間を心静かに過ごせることこそ、アンゲラの強さの秘密なのかもしれない。

アンゲラは彼のことを「アヒム」と呼び、「fast lebenswichtig(自分のライフラインに近い)」と語る。対するザウアーは、「15年以上国家元首を務める妻を誇りに思うか?」との質問に、「えぇ、そうですね」と控えめに微笑む。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

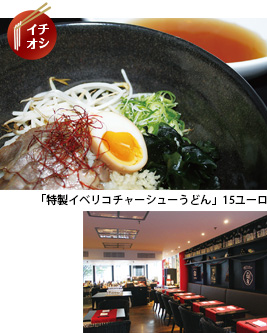

本格関西風うどんが味わえる!

本格関西風うどんが味わえる! TOSHI の2号店JAPATAPA では「特製イベリコチャーシューうどん」が大人気だ。もちろんだしは関西風。じっくり焼いて煮込んだイベリコ豚のチャーシューはトロットロ!もう一つの自慢の味は、3日間かけて仕上げた「こだわり特製カレー」。イベリコ豚カツとの相性は抜群だ。週替りランチは、週ごとのテーマ(お好み焼き、丼、麺、カレー)でバラエティー豊かに楽しめる。

TOSHI の2号店JAPATAPA では「特製イベリコチャーシューうどん」が大人気だ。もちろんだしは関西風。じっくり焼いて煮込んだイベリコ豚のチャーシューはトロットロ!もう一つの自慢の味は、3日間かけて仕上げた「こだわり特製カレー」。イベリコ豚カツとの相性は抜群だ。週替りランチは、週ごとのテーマ(お好み焼き、丼、麺、カレー)でバラエティー豊かに楽しめる。 ものづくりの里・新潟県燕三条(つばめさんじょう)発祥で、「都内十選」にも入る本格派ラーメンで知られる「らーめん潤」の海外1号店。フランクフルトでは、ドイツの良質な豚を2日間じっくり煮込んだ豚骨ラーメンと、コシの強いなめらかな自家製麺を提供。大人気の「手作り餃子」、ポルチーニ茸やガチョウを使った季節のラーメンも見逃せないおいしさだ。

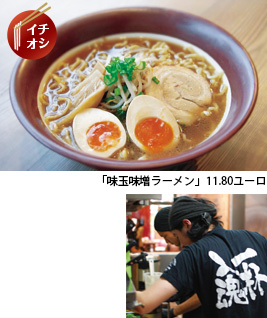

ものづくりの里・新潟県燕三条(つばめさんじょう)発祥で、「都内十選」にも入る本格派ラーメンで知られる「らーめん潤」の海外1号店。フランクフルトでは、ドイツの良質な豚を2日間じっくり煮込んだ豚骨ラーメンと、コシの強いなめらかな自家製麺を提供。大人気の「手作り餃子」、ポルチーニ茸やガチョウを使った季節のラーメンも見逃せないおいしさだ。 ラーメン愛に満ちた手作りの「日本の味」

ラーメン愛に満ちた手作りの「日本の味」 こっくりとしたゴマの香ばしさが香るスープ、優しくとろけるチャーシュー、お店イチオシの「担々チャーシュー麺」を一口食べると、「麺屋たけぞう」のラーメン愛がひしひしと伝わってくる。愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」の6号店として2014年、デュッセルドルフにオープン。以来、熱心な研究を重ね、その味は今も、よりおいしく進化し続けている。

こっくりとしたゴマの香ばしさが香るスープ、優しくとろけるチャーシュー、お店イチオシの「担々チャーシュー麺」を一口食べると、「麺屋たけぞう」のラーメン愛がひしひしと伝わってくる。愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」の6号店として2014年、デュッセルドルフにオープン。以来、熱心な研究を重ね、その味は今も、よりおいしく進化し続けている。

ハンブルクで唯一のラーメン専門店

ハンブルクで唯一のラーメン専門店 ラーメンに合うドイツ産の小麦粉を使った自家製麺、化学調味料不使用のスープ、とろける自家製チャーシュー。3つの手作りにこだわった、日本人シェフによる“日本の味”が自慢の「ラーメンバー」。クリーミーでコクのあるポタージュのようなスープの「みそラーメン」や、肉と魚介のW スープで、昔ながらの味が楽しめる「魚介しょうゆラーメン」がイチオシだ。おつまみ&お酒メニューも豊富。

ラーメンに合うドイツ産の小麦粉を使った自家製麺、化学調味料不使用のスープ、とろける自家製チャーシュー。3つの手作りにこだわった、日本人シェフによる“日本の味”が自慢の「ラーメンバー」。クリーミーでコクのあるポタージュのようなスープの「みそラーメン」や、肉と魚介のW スープで、昔ながらの味が楽しめる「魚介しょうゆラーメン」がイチオシだ。おつまみ&お酒メニューも豊富。 本格札幌ラーメンをドイツで!

本格札幌ラーメンをドイツで! 100リットルの寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが後を引くコクのあるスープが完成。塩も醤油も味噌も、特上の味わいに。麺は札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルを使用。スープに引けを取らない存在感と喉ゴシの良さだ。月替わり限定ラーメンも食べ逃しなく!畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。

100リットルの寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが後を引くコクのあるスープが完成。塩も醤油も味噌も、特上の味わいに。麺は札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルを使用。スープに引けを取らない存在感と喉ゴシの良さだ。月替わり限定ラーメンも食べ逃しなく!畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。 豚骨と一口餃子の専門店

豚骨と一口餃子の専門店 ドイツの新鮮な豚を最大限に活かしたオリジナルの豚骨ラーメンは、濃厚な白濁豚骨スープが自慢。このスープのために西山製麺で開発された、コシのある細い麺との相性は抜群だ。看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。トッピングで違いを楽しめる一口餃子は食べ過ぎ注意。

ドイツの新鮮な豚を最大限に活かしたオリジナルの豚骨ラーメンは、濃厚な白濁豚骨スープが自慢。このスープのために西山製麺で開発された、コシのある細い麺との相性は抜群だ。看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。トッピングで違いを楽しめる一口餃子は食べ過ぎ注意。 一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい

一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい 札幌の西山製麺が同店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れて日本から仕入れているので、お店で提供されるときが一番おいしいタイミング。一番人気は「特上みそラーメン」。濃厚な「豚骨ラーメン」も味わえる。天然素材を使用し、安心・安全に配慮したメニューには、こだわりが詰まっている。3月から平日も12〜22時まで休みなしで営業!

札幌の西山製麺が同店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れて日本から仕入れているので、お店で提供されるときが一番おいしいタイミング。一番人気は「特上みそラーメン」。濃厚な「豚骨ラーメン」も味わえる。天然素材を使用し、安心・安全に配慮したメニューには、こだわりが詰まっている。3月から平日も12〜22時まで休みなしで営業! ベルリンで味わう本格札幌ラーメン

ベルリンで味わう本格札幌ラーメン 本格札幌ラーメン・麺処匠が、昨年11月ベルリンにオープン。素材にこだわる同店では、醤油・味噌・塩味から選べる鶏ガラのうまみを凝縮したラーメンをはじめ、札幌スタイルのこってり味噌ラーメンなどが味わえる。札幌から直送の麺は、中太縮れ玉子麺と、健康に配慮した全粒粉麺を用意。濃厚な鶏スープで炊き込んだキーマカレーも自慢の一品。

本格札幌ラーメン・麺処匠が、昨年11月ベルリンにオープン。素材にこだわる同店では、醤油・味噌・塩味から選べる鶏ガラのうまみを凝縮したラーメンをはじめ、札幌スタイルのこってり味噌ラーメンなどが味わえる。札幌から直送の麺は、中太縮れ玉子麺と、健康に配慮した全粒粉麺を用意。濃厚な鶏スープで炊き込んだキーマカレーも自慢の一品。

挽きたて、打ちたて、茹でたてのそば屋

挽きたて、打ちたて、茹でたてのそば屋 東京、そしてパリで数々のレストランを手掛けた北田氏が、カジュアルにそばを味わってほしいとオープンした「更」。そばの実から自家製粉した麺が特徴のそばは、グルメでヘルシーだ。美肌に効果的なコラーゲンがたっぷり入った鳥南蛮もイチオシ。ボリュームある丼物も充実している。夜は季節の一品料理とともに飲みながらゆっくりと過ごせる。人数が多い場合は相談を。

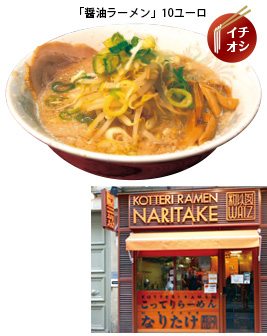

東京、そしてパリで数々のレストランを手掛けた北田氏が、カジュアルにそばを味わってほしいとオープンした「更」。そばの実から自家製粉した麺が特徴のそばは、グルメでヘルシーだ。美肌に効果的なコラーゲンがたっぷり入った鳥南蛮もイチオシ。ボリュームある丼物も充実している。夜は季節の一品料理とともに飲みながらゆっくりと過ごせる。人数が多い場合は相談を。 豚の背脂を浮かべたコクとうまみたっぷりのスープを求め、パリ中からファンが集まる「なりたけ」。日本と変わらぬ味を提供するため、日本人シェフが調理し、材料も日本から取り寄せるというこだわりようだ。スープの濃さは好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」「普通」「さっぱり」から選べる。背脂スープが絡んだ自家製麺をチャーシューと一緒に頬張れば、この味がやみつきに。

豚の背脂を浮かべたコクとうまみたっぷりのスープを求め、パリ中からファンが集まる「なりたけ」。日本と変わらぬ味を提供するため、日本人シェフが調理し、材料も日本から取り寄せるというこだわりようだ。スープの濃さは好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」「普通」「さっぱり」から選べる。背脂スープが絡んだ自家製麺をチャーシューと一緒に頬張れば、この味がやみつきに。 化学調味料を一切使用せず、干魚やかつを節から丁寧にとった優しい味のつゆと、100%九州産小麦を使用したコシのある自家製中細麺で仕上げた十兵のうどん。たっぷりのカラスミとうずらの卵が特徴の「九兵うどん」や、合わせ味噌と豆乳の優しいつゆでいただく「十兵うどん」など、メニューは日々進化を遂げている。炊き込みご飯、揚げ物、卵焼きが付く昼定食もおすすめ。

化学調味料を一切使用せず、干魚やかつを節から丁寧にとった優しい味のつゆと、100%九州産小麦を使用したコシのある自家製中細麺で仕上げた十兵のうどん。たっぷりのカラスミとうずらの卵が特徴の「九兵うどん」や、合わせ味噌と豆乳の優しいつゆでいただく「十兵うどん」など、メニューは日々進化を遂げている。炊き込みご飯、揚げ物、卵焼きが付く昼定食もおすすめ。 食通もうなるパリの中華レストラン

食通もうなるパリの中華レストラン 厳選した食材を用い、油や化学調味料を最小限に抑えた体に優しくておいしい四川・広東料理を提供する店「えびす」。エビやガーリックの香ばしい香りと野菜の食感がたまらない「えびタン麺」(ランチタイムのみ)や、ゴマの風味を感じられる「坦々麺」(夜はハーフサイズのみ)などが特に人気だ。新鮮な食材から作られたスープを味わえば、丁寧な仕事を感じることができるだろう。

厳選した食材を用い、油や化学調味料を最小限に抑えた体に優しくておいしい四川・広東料理を提供する店「えびす」。エビやガーリックの香ばしい香りと野菜の食感がたまらない「えびタン麺」(ランチタイムのみ)や、ゴマの風味を感じられる「坦々麺」(夜はハーフサイズのみ)などが特に人気だ。新鮮な食材から作られたスープを味わえば、丁寧な仕事を感じることができるだろう。 パリジャンからも愛される元祖ラーメン店

パリジャンからも愛される元祖ラーメン店 パリで最初のラーメン店、「ひぐま」。ボリュームたっぷりでお得感のあるラーメンを提供するこのお店。一番人気の「キムチ・ラーメン」は、自家製麺の上に白菜の甘みを残した本格派キムチがてんこ盛り。寒い日にいただくと体の芯まで温まる。小腹が空いたときには、パリでは珍しい「ざるラーメン」をツルツルっと頂くのはどうだろう。

パリで最初のラーメン店、「ひぐま」。ボリュームたっぷりでお得感のあるラーメンを提供するこのお店。一番人気の「キムチ・ラーメン」は、自家製麺の上に白菜の甘みを残した本格派キムチがてんこ盛り。寒い日にいただくと体の芯まで温まる。小腹が空いたときには、パリでは珍しい「ざるラーメン」をツルツルっと頂くのはどうだろう。 2015年オープンの注目店

2015年オープンの注目店 ラーメン激戦区のオペラ界隈で、昨年5月に産声をあげた「博多ちょうてん」。『本物』の豚骨ラーメン、日本の接客サービスをフランスで提供したい、という想いから誕生したこの店では、24時間以上煮込んで作る豚骨スープを使用した、本格的な豚骨ラーメンを食べることができる。2種類の豚骨を混ぜ、独特の臭みも抑えたというこだわりのスープにストレート麺を合わせてあり、フランス人のリピーターも多い。スープの濃さや麺の硬さは好みで選べる。

ラーメン激戦区のオペラ界隈で、昨年5月に産声をあげた「博多ちょうてん」。『本物』の豚骨ラーメン、日本の接客サービスをフランスで提供したい、という想いから誕生したこの店では、24時間以上煮込んで作る豚骨スープを使用した、本格的な豚骨ラーメンを食べることができる。2種類の豚骨を混ぜ、独特の臭みも抑えたというこだわりのスープにストレート麺を合わせてあり、フランス人のリピーターも多い。スープの濃さや麺の硬さは好みで選べる。 進化した「おふくろの味」

進化した「おふくろの味」 日本の味が恋しくなったときに食べたいのが「サッポロ」ラーメン。同店では、このたびラーメンのスープに使う豚骨や野菜の量を増量、さらに伸びにくい麺の開発を経て、進化した「おふくろの味」を楽しめるようになった。王道の醤油、味噌、塩の各種ラーメンに、以前に増して深い味わいを感じられるようになったこの新しいスープを使用。絶妙な塩加減で、ホッとする優しい味だ。あっさりスープに、ラー油で和えたネギがたっぷりのったネギラーメンは、疲れた時にお勧めの一品。

日本の味が恋しくなったときに食べたいのが「サッポロ」ラーメン。同店では、このたびラーメンのスープに使う豚骨や野菜の量を増量、さらに伸びにくい麺の開発を経て、進化した「おふくろの味」を楽しめるようになった。王道の醤油、味噌、塩の各種ラーメンに、以前に増して深い味わいを感じられるようになったこの新しいスープを使用。絶妙な塩加減で、ホッとする優しい味だ。あっさりスープに、ラー油で和えたネギがたっぷりのったネギラーメンは、疲れた時にお勧めの一品。 日本でおなじみの北海道ラーメン

日本でおなじみの北海道ラーメン パリでコクのある味噌ラーメンが食べられる店と言えば「どさん子」。日本に200店舗以上あるラーメンの老舗「どさん子」のパリ店は、日本人のみならずフランス人にも人気のラーメン店として、2014年のオープン以来すっかり定着した感がある。定番の味噌ラーメンのスープはあっさりしたチキン・ベースで、サンショウなどの香味料が丁寧に味噌に練り込まれており、味わい深い。味噌スープが太い縮れ麺とマッチし、食べ応えも満点だ。

パリでコクのある味噌ラーメンが食べられる店と言えば「どさん子」。日本に200店舗以上あるラーメンの老舗「どさん子」のパリ店は、日本人のみならずフランス人にも人気のラーメン店として、2014年のオープン以来すっかり定着した感がある。定番の味噌ラーメンのスープはあっさりしたチキン・ベースで、サンショウなどの香味料が丁寧に味噌に練り込まれており、味わい深い。味噌スープが太い縮れ麺とマッチし、食べ応えも満点だ。

写真左から)Saint Germain店、素材のうまみ溢れる 「ベジラーメン」、豚骨のうまみが凝縮された上品で香り高いスープ

写真左から)Saint Germain店、素材のうまみ溢れる 「ベジラーメン」、豚骨のうまみが凝縮された上品で香り高いスープ 日本人好みの中華と言ったら「来々軒」。麺メニューは、「四川ラーメン」や「五目ラーメン」など25種以上。目移りするほどの品ぞろえだ。とくに、トロトロの大きな角煮がたっぷり入った「豚角煮ラーメン」や、だしのきいたスープが決め手の「えびラーメン」などが人気。鶏の唐揚げなど、単品メニューも豊富にそろう。店内は広々とし、夜の宴会にもお勧め。

日本人好みの中華と言ったら「来々軒」。麺メニューは、「四川ラーメン」や「五目ラーメン」など25種以上。目移りするほどの品ぞろえだ。とくに、トロトロの大きな角煮がたっぷり入った「豚角煮ラーメン」や、だしのきいたスープが決め手の「えびラーメン」などが人気。鶏の唐揚げなど、単品メニューも豊富にそろう。店内は広々とし、夜の宴会にもお勧め。 こだわりのスープで仕上げた中華麺

こだわりのスープで仕上げた中華麺 上海、四川のフュージョン料理が食べられる「0 d'attente」。この店の人気メ

ニューの一つが、「牛の角煮入り麺(牛腩面)」だ。鶏、豚、魚を24時間煮込んで作った自家製スープは、栄養価の高い特別なもの。味わい深いこのこだわりのスープには、牛肉の甘みと独特のスパイスが溶け込み、やみつきになるおいしさだ。汁なし麺は、ピリ辛なソースが食欲をそそる。

上海、四川のフュージョン料理が食べられる「0 d'attente」。この店の人気メ

ニューの一つが、「牛の角煮入り麺(牛腩面)」だ。鶏、豚、魚を24時間煮込んで作った自家製スープは、栄養価の高い特別なもの。味わい深いこのこだわりのスープには、牛肉の甘みと独特のスパイスが溶け込み、やみつきになるおいしさだ。汁なし麺は、ピリ辛なソースが食欲をそそる。 南仏・ニースで本格的な日本のラーメンの味を提供するため、昨年オープンした「くまの」。オープンキッチンにすることで訪れる人に安心感を与え、照明に配慮することで清潔感を感じさせてくれる店内だ。横浜・青葉台で人気の「めん処しかた」とパートナーを組み、自家製麺を作る一方、現地の嗜好に合わせたヘルシーかつ濃厚な味わいのスープを追求。豚肉をあまり食べない土地柄から、豚骨スープは避けた。

南仏・ニースで本格的な日本のラーメンの味を提供するため、昨年オープンした「くまの」。オープンキッチンにすることで訪れる人に安心感を与え、照明に配慮することで清潔感を感じさせてくれる店内だ。横浜・青葉台で人気の「めん処しかた」とパートナーを組み、自家製麺を作る一方、現地の嗜好に合わせたヘルシーかつ濃厚な味わいのスープを追求。豚肉をあまり食べない土地柄から、豚骨スープは避けた。 ブリュッセルで3店舗を展開中

ブリュッセルで3店舗を展開中

最高級の豚骨ベーススープと日本の麺を味わう

最高級の豚骨ベーススープと日本の麺を味わう ブリュッセル空港の近くにある「七伴ラーメン」は、2009年の開店以来、近隣の日系企業で勤める日本人が足繁く通う評判店だ。大手商社退職後に念願のラーメン店をオープンしたという店主、伴氏が試行錯誤の末にたどり着いた、こだわりの豚骨ベーススープが特徴。人気の「辛味噌ラーメン」は、札幌西山製麺から取り寄せる絶妙な縮れ麺と、濃厚スープの抜群の相性が病みつきになるおいしさだ。

ブリュッセル空港の近くにある「七伴ラーメン」は、2009年の開店以来、近隣の日系企業で勤める日本人が足繁く通う評判店だ。大手商社退職後に念願のラーメン店をオープンしたという店主、伴氏が試行錯誤の末にたどり着いた、こだわりの豚骨ベーススープが特徴。人気の「辛味噌ラーメン」は、札幌西山製麺から取り寄せる絶妙な縮れ麺と、濃厚スープの抜群の相性が病みつきになるおいしさだ。 ダイニングバーのような心地良い空間

ダイニングバーのような心地良い空間 木の椅子やテーブルが並び、そして店名にもある「黒板」がかけられた天井の高い空間は、まるで教室のような懐かしさを感じさせる。ブリュッセルのラーメン店「黒板」は、“日本”を伝えられる場所になればと、2009年に日英ハーフのマイケル氏がオープンしたお店だ。ヨーロッパの方々も入りやすいようにと考えられた店内で、本物の日本食を味わうことができる。テキパキとしていて、見ていて気持ちがいいサービスもポイントだ。

木の椅子やテーブルが並び、そして店名にもある「黒板」がかけられた天井の高い空間は、まるで教室のような懐かしさを感じさせる。ブリュッセルのラーメン店「黒板」は、“日本”を伝えられる場所になればと、2009年に日英ハーフのマイケル氏がオープンしたお店だ。ヨーロッパの方々も入りやすいようにと考えられた店内で、本物の日本食を味わうことができる。テキパキとしていて、見ていて気持ちがいいサービスもポイントだ。

博多人のこだわりうどんをロンドンで

博多人のこだわりうどんをロンドンで 博多と言うとラーメンの印象が強いかもしれないが、実はうどん発祥の地の一つと言われ、うどんにも相当なこだわりを持つ地元民が多い地域。再開発の進むロンドン中心部Tottenham Court Road駅近くに位置する「ICHIRYU」は、ロンドン各地に店舗を構える博多ラーメン「SHORYU」がJapan Centre とともに、本格派の博多うどんをロンドンでも味わえるようにとオープンしたばかりのうどん専門店だ。

博多と言うとラーメンの印象が強いかもしれないが、実はうどん発祥の地の一つと言われ、うどんにも相当なこだわりを持つ地元民が多い地域。再開発の進むロンドン中心部Tottenham Court Road駅近くに位置する「ICHIRYU」は、ロンドン各地に店舗を構える博多ラーメン「SHORYU」がJapan Centre とともに、本格派の博多うどんをロンドンでも味わえるようにとオープンしたばかりのうどん専門店だ。

個性溢れる5店舗を展開

個性溢れる5店舗を展開 数年前、ロンドンにラーメン・ブームを巻き起こした先駆けの一店として知られる「昇龍」。 現在は計5店舗を構え、ロンドナーの食生活にしっかりと根を下ろしている。オーナー & ヘッド・シェフは博多出身。12時間以上じっくり煮込んだ豚骨スープと、本格ラー麦を使用したオリジナル・レシピの細麺を合わせた博多豚骨ラーメンを提供しているのはどの店舗も同様だが、それぞれの店舗には個性がある。

数年前、ロンドンにラーメン・ブームを巻き起こした先駆けの一店として知られる「昇龍」。 現在は計5店舗を構え、ロンドナーの食生活にしっかりと根を下ろしている。オーナー & ヘッド・シェフは博多出身。12時間以上じっくり煮込んだ豚骨スープと、本格ラー麦を使用したオリジナル・レシピの細麺を合わせた博多豚骨ラーメンを提供しているのはどの店舗も同様だが、それぞれの店舗には個性がある。 1. 手際良くラーメンを作ってくれるシェフ

1. 手際良くラーメンを作ってくれるシェフ  豚骨で攻めるか、独創性でいくか

豚骨で攻めるか、独創性でいくか ラーメン激戦区、福岡でラーメン通をうならせる博多ラーメン専門店「金田家」。2014年にロンドンに進出するや否や、行列の絶えない人気店の地位を確立した同店が2号店をオープン、ファンから注目を集めている。トッテナム・コート・ロード駅近くに位置する1号店は、「オリジナル・ラーメン」「もやしラーメン」「チャーシュー・メン」という、ご自慢の豚骨ベースのラーメン3種のみを提供。18時間煮込んだスープは濃厚でありながら臭みがなくまろやかで、通はもちろん、豚骨を食べ慣れていない人でもつるりと完食できるのが特徴だ。片や繁華街ピカデリーにできた2号店は、これら3種に加え、コクがありながらさっぱりとした後味が特徴の「鶏白湯ラーメン」や、肉類は食べられないという人でも豆乳ベースの味わい深いスープを楽しめる「ベジタリアン・ラーメン」などバリエーション豊富。また、1号店ではおにぎりのみというシンプルなサイド・メニューも、2号店では「からあげ」やトリュフ・ソルトを効かせた「トリュフ枝豆」など選択肢が多い。金田家の代名詞である豚骨ラーメンを追求するか、独創性あふれる新メニューを試すか、TPO に応じて2店舗を使い分けたい。

ラーメン激戦区、福岡でラーメン通をうならせる博多ラーメン専門店「金田家」。2014年にロンドンに進出するや否や、行列の絶えない人気店の地位を確立した同店が2号店をオープン、ファンから注目を集めている。トッテナム・コート・ロード駅近くに位置する1号店は、「オリジナル・ラーメン」「もやしラーメン」「チャーシュー・メン」という、ご自慢の豚骨ベースのラーメン3種のみを提供。18時間煮込んだスープは濃厚でありながら臭みがなくまろやかで、通はもちろん、豚骨を食べ慣れていない人でもつるりと完食できるのが特徴だ。片や繁華街ピカデリーにできた2号店は、これら3種に加え、コクがありながらさっぱりとした後味が特徴の「鶏白湯ラーメン」や、肉類は食べられないという人でも豆乳ベースの味わい深いスープを楽しめる「ベジタリアン・ラーメン」などバリエーション豊富。また、1号店ではおにぎりのみというシンプルなサイド・メニューも、2号店では「からあげ」やトリュフ・ソルトを効かせた「トリュフ枝豆」など選択肢が多い。金田家の代名詞である豚骨ラーメンを追求するか、独創性あふれる新メニューを試すか、TPO に応じて2店舗を使い分けたい。

ロンドンでは珍しい本格的なつけ麺を提供しているのが、この麵屋佐助。濃厚豚骨魚介系のつけ汁と、一瞬うどんと見紛うばかりのコシのある極太麺の絶妙な組み合わせを、ここ英国で味わうことができる。また八丁味噌を使った極上風味の特製「味噌ラーメン」もお勧め。とろける「大」チャーシューで食欲を満たすことができるはず。

ロンドンでは珍しい本格的なつけ麺を提供しているのが、この麵屋佐助。濃厚豚骨魚介系のつけ汁と、一瞬うどんと見紛うばかりのコシのある極太麺の絶妙な組み合わせを、ここ英国で味わうことができる。また八丁味噌を使った極上風味の特製「味噌ラーメン」もお勧め。とろける「大」チャーシューで食欲を満たすことができるはず。 写真左)「味噌ラーメン(煮玉子+海苔付き)」10.90ポンド 写真右)SOHO店の外観。2階は居酒屋に

写真左)「味噌ラーメン(煮玉子+海苔付き)」10.90ポンド 写真右)SOHO店の外観。2階は居酒屋に

1. 豚骨スープに濃厚な味噌がベストマッチ「味噌豚骨」 2. 素材のうまみが溢れる「ベジラーメン」

1. 豚骨スープに濃厚な味噌がベストマッチ「味噌豚骨」 2. 素材のうまみが溢れる「ベジラーメン」 1. ロンドン旗艦店、セントラル・ セント・ジャイルズ店 2. 黒を基調に一風堂のテーマカラーの白と赤がアクセントに 3. 洗練された内装の カナリー・ワーフ店 4. 丼やれんげを巧みに使った内装

1. ロンドン旗艦店、セントラル・ セント・ジャイルズ店 2. 黒を基調に一風堂のテーマカラーの白と赤がアクセントに 3. 洗練された内装の カナリー・ワーフ店 4. 丼やれんげを巧みに使った内装