子どもたちの未来を考えるドイツの学校教育は

コロナをどう乗り切るのか?

最初のロックダウンから1年。学校の閉鎖によってデジタル教育が急速に推し進められるなど、子どもを取り巻く世界も大きく変化している。それに伴い、ホームスクールによる親子のストレスや、学校を再開する上での感染対策など、さまざまな課題が浮き彫りになった。そんな教育現場の実情について、ドイツで学校に通う子どもの親たちの声を聞きつつ、ドイツ政府や教育現場の取り組みを紹介する。コロナ時代を生きる子どもたちの未来について考えよう。(Text:編集部)

参考:Deutschlandfunk「Chronologie eines Schuljahrs in der Coronakrise」、「Die Herausforderungen von Distanzunterricht」、tagesschau「Fast jedes dritte Kind psychisch auffällig」、DAK Gesundheit「Corona: Schulschließungen belasten Mütter besonders」、Süddeutesche Zeitung「Eltern stehen immer stärker unter Druck」、Der Tagesspiegel「40 Prozent der Eltern fällt die Doppelbelastung schwer」、zdf「Wie Corona den Unterricht verändert」、DW「Corona-Pandemie: Herausforderung digitales Lernen」

コロナに振り回された学校教育の1年

ドイツで最初の新型コロナウイルス感染者が確認されたのは、2020年1月27日。それから2カ月も経たない3月13日には、全ての連邦州で学校の閉鎖が決定した。その後、イースター明けの4月後半から夏にかけて学校が再開され、学校でのマスク着用やアルコール消毒、換気、友だちや先生とのソーシャルディスタンスが、子どもたちの学校生活の新たなルールに加わる。

しかし、冬には第二波の猛威を押さえ込むことが困難となり、12月16日に再びロックダウンが強化。学校も閉鎖されることになり、子どもたちは友だちや先生と会えず、長いドイツの冬を自宅学習で乗り切ることを求められた。そして今年2月からは、感染者数に応じて各州で学校が再開されつつあるが、第三波の到来によって、今後の学校生活の行く末が案じられている。

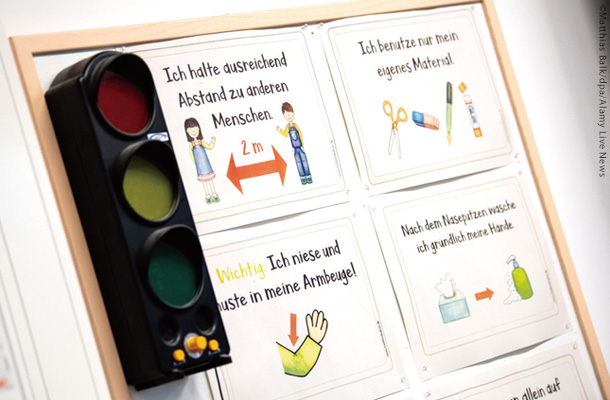

感染予防のため、小学校ではイラストや信号を使って注意喚起

感染予防のため、小学校ではイラストや信号を使って注意喚起

今、教育現場で何が起きているのか?コロナ時代の教育5つの課題

ご協力いただいた父母の方々

Aさん:ハノーファー在住。お子さんは8年生

Bさん:ロストック在住。お子さんは小学4年生と幼稚園児

Cさん:ベルリン在住。お子さんは8年生と小学5年生

Dさん:デュッセルドルフ在住。お子さんは12年生(最終学年)

Eさん:ブランシュヴァイク在住。お子さんは小学3年生と1年生、幼稚園児

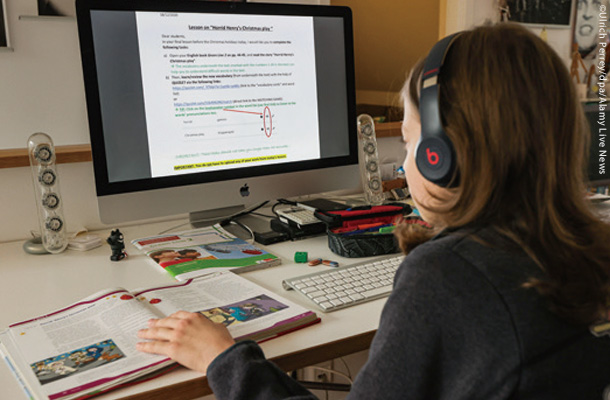

1デジタル教育インフラ整備と教員育成が急務

ロックダウンに伴って開始されたドイツの遠隔教育は、早くからデジタル教育に着手していたデンマークやフィンランド、スイスなどの近隣欧州諸国と比べて大きく遅れを取ったといわれる。もちろんドイツでも、コロナ以前からデジタル教育を推進しようという動きはあった。2019年5月に発効された「学校教育デジタル協定」(DigitalPakt Schule)では、連邦政府と州が連携してデジタル教育環境を整備するとともに、その教育を担う教員の育成や授業カリキュラムの改善を推し進めるため、2025年までに総額55億ユーロを投じることで合意していたのだ。

最初のロックダウンで学校閉鎖が決まると、ドイツではこの協定をベースに、各学校がコロナ禍での教育に対応できるよう補助金を拠出。また、追加のコロナ緊急支援として500万ユーロが投じられ、低所得世帯の子どもたちへのデジタル端末の配布や、学校がオンラインコンテンツを作成するための資金として活用された。

しかし、子どもたちへのデジタル端末の配布スピードや予算不足は、しばしば批判のやり玉に挙げられた。また、仮に子どもたちに端末が貸与されても、自宅のインターネット回線が悪ければ授業をスムーズに受けることはできない。さらにオンライン学習アプリを教師や生徒がすぐに使いこなせないなどの問題も起こり、コロナ禍で始まったドイツの本格的なデジタル教育は、まさに前途多難な船出となったのだった。

2学習の遅れ低学年と最終学年に大きな負担

ロックダウン中の学習状況は、学校の種類や子どもの年齢によっても異なるが、特に打撃を受けたのが、小学校低学年と、中等教育の卒業を控える最終学年だといわれる。小学校低学年の子どもたちは、自分一人での学習がまだ難しく、そもそも遠隔授業になじみにくい。また、大学入学資格試験や職業資格試験などを控える最終学年は、自主的な学習こそ可能だが、分からないところを気軽に先生や友だちに聞くことができず、精神的な負担やプレッシャーも大きい。これらの学年と比べて、中等教育に通う子どもたちは、遠隔授業の影響をそれほど受けていないというのが一般的な見解だ。もともとモチベーションが高い子どもや、親が積極的に学習支援をする家庭などでは、自宅の方が効率よく勉強できるという声もある。

それとは対照的に、低所得者世帯の子どもたちは、勉強に集中できる環境や設備が整っていなかったり、親からのサポートが受けにくいことも。さらに移民を背景に持つ子どもたちの場合は、授業についていく以前に、学校閉鎖中にドイツ語の能力が下がってしまうという問題も抱えており、自宅学習の長期化によって教育格差が拡大してしまうのではないかと懸念されている。現在、教師協会が自主的な留年を認めるように政府に要望を提出するなど、今後もフレキシブルな対応が必要となるだろう。

オンラインでカバーできないのは時間数。学校にいる時より学習時間が明らかに少ないです。もちろん先生方は大変だと思いますし、多ければいいってものではないでしょうが、いろんな経験ができる時期にもったいないと思いました。(Cさん)

娘はオンライン授業のコツを掴んでからは、必要ない勉強はしなくて済むのが良いと言っていました。例えば復習課題など、自分ができないもののみ選んで取り組んだとのこと。空いた時間は、ほかの学習に充てたそうです。(Dさん)

自宅学習した分を子どもたちが本当に理解しているかどうか、現時点では見えにくいです。学校が再開したら、確認してほしいと思います。(Aさん)

3メンタル3人に1人の子どもが「心理的な問題」

コロナ禍による不安定な学習状況に加え、外で自由に遊べないことや友だちと会えないことは、子どもたちにとって大きなストレスだ。ハンブルク・エッペンドルフ大学医療センター(UKE)の調査では、ドイツでコロナ禍が始まって1年が過ぎた現在、およそ3人に1人の子どもが心理的な問題を抱えていることが明らかになった。

この調査の責任者であるラーヴェンス・ジーバラー氏によると、不安を抱える子どもたちの中には抑うつ症状や、胃痛や頭痛などが出ているケースも報告されているという。メンタルヘルスが悪化する最大の理由は、不健康な食生活と運動量の減少にあるといい、調査対象の子どもたちのうち40%が、スポーツやレジャー不足を訴えた。また社会的に恵まれない家庭の子どもたちは、特にメンタルヘルスの問題の影響を受けやすい。家族には、子どもたちと生活のルールを共有したり、多くの時間を一緒に過ごすなど、コロナ禍のストレスにうまく対処するための工夫が求められている。

息子は今の状況に全然ストレスを感じないと言っていますが、「オンラインがずっと続くのは嫌、学校に行きたい」とも。友だちとオンラインゲームをすることが増え、いいのか悪いのか……。(Aさん)

ストレス解消のために、子どもの課題さえ終わったら、ひたすら散歩へと出かけました。私たちが住んでいるところは森と海に囲まれており、環境にとても助けられたと思います。(Bさん)

娘は学校や習い事の行き帰りに費やす時間がなくなったので、空いた時間を自分の趣味に使い、むしろ生活は充実しているようでした。(Dさん)

4親の負担特に幼年期の子どもがいる母親の負担増

フォーサル研究所の調査によると、ドイツの親の40%は、コロナ禍によるホームオフィスとホームスクールの二重負担を大変だと感じているという。詳細を見ると、高校生の保護者のうち30%、5~9年生の保護者の52%、小学生の保護者の72%が、学校閉鎖によって負担が増えたと回答。子どもの年齢が低ければ低いほど、親の負担が増えているようだ。

また、健康保険会社DAKの調査では、子どもの自宅学習が続くことによって10人に3人の親が睡眠障害や胃痛、腰痛、頭痛などを感じており、しばしば父親よりも母親の方がコロナ禍の影響を大きく受けていることが明らかになった。これは必ずしも全ての家庭に当てはまるわけではないが、ドイツの多くの家庭では女性が出産後に家庭内のケアワークを引き受け、男性がフルタイムで働くというパターンが多いことが関係しているという。さらに一人親世帯についても、経済的な不安に加えて、学校の閉鎖により子どもの面倒を見られる人がいないなど、適切な支援が必要とされている。

子どもが本当に勉強しているのか時々チェックしなければならず、親にとって手間がかかります。オンライン授業を忘れたこともあったので、私も時間割を確認しています。(Aさん)

そもそも日本の学校で日本の方法で学んだ私が、ドイツの学校で学ぶ娘に教えられることはあまりなく……計算方法などでは逆に混乱を招くことも。娘の学習に加えて、下の子が幼稚園児のため夫と交代で面倒を見たり、仕事をしたりと辛い時もありました。(Bさん)

負担は明らかに増えました(苦笑)。昼食の用意が必要ですし、子どもが家にいる分、部屋も汚れます。良かったこととしては、まれに子どもたちが料理を作ってくれるようになったことです。(Cさん)

子どもの自宅学習期間中、どのような負担や問題を抱えていますか?

| 母親 | 父親 | |

|---|---|---|

| コロナ感染の心配 | 90% | 85% |

| ストレス | 49% | 45% |

| (家族間の)けんか | 28% | 23% |

| 気分の落ち込み | 25% | 16% |

| 精神的・身体的な疲労 | 52% | 39% |

| よく眠れない | 38% | 31% |

| 身体の痛み | 31% | 23% |

出典:DAK Gesundheit

5学校再開の見通し今後もフレキシブルな授業形態が求められる

今年2月、2度目のロックダウン以降初めて、10州で小学校と最終学年の対面授業が再開されることになった。子どもたちがどのような形で学校に戻るかは、各州によって対応が異なる。例えばベルリンの小学校では、2月22日からクラスの半数が交代制で通学し、教師と生徒はコロナ検査を週に2回受けているという。また、ザクセン州では2月15日から人数制限付きで小学校を再開しているが、登校するか自宅学習にするかは、保護者が決められる。しかし、校内で感染者が出た場合は再び自宅学習へ切り替えるため、遠隔授業の工夫や改善はもちろん、子どもたちやその家族のケアも引き続き必要だ。

ドイツに限らず世界の教育界において、コロナ以前の遠隔授業はあくまでも学校での対面授業を補完するものとして位置づけられてきた。しかしコロナ禍によって、その前提は大きく覆されている。試行錯誤が続いたドイツの教育は、今後どのような道を進んでいくのか。次ページでは、そんなドイツの教育現場における先進的な取り組みを紹介する。

子どもたちは学校再開を喜んでいます。ただ、クラスの半分だけが登校するシステムは、兄弟が違う時間に当たると、送り迎えの必要な年齢の子の保護者は大変だと聞きました。(Cさん)

遅れた分を取り戻すために授業数を増やすことには、自由時間が減るので反対です。学校には、学習の質を意識してもらいたいです。(Eさん)

娘はアビトゥア直前なので、まずは授業を受けられることが重要かと思います。今後の教育形態としては、対面と遠隔授業をうまく組み合わせていけたら良いですね。学校の枠を超えて、自分に合った教え方の先生の授業を選べたら良いと思います。(Dさん)

コロナで注目された3つの事例から探るこれからの学校教育のヒント

ロックダウンで学校が閉鎖され、多くの人々が翻弄されたなか、比較的ホームスクールへの移行がスムーズだった学校や、教育を取り巻く問題を解決しようとする動きがドイツ各地であった。メディアでも注目された先鋭的な三つの事例から、今後の学校教育のヒントを探る。

一人ひとりに寄り添う工夫が満載

Hardtschule Durmersheim ハルトシューレ デュルマースハイム

https://hardtschule-durmersheim.de

バーデン=ヴュルテンベルク州のデュルマースハイムにあるハルトシューレは、ドイツ学校賞2020の6校に選ばれた新しいタイプの学校だ。この賞は毎年革新的な取り組みをする学校に贈られており、同校はコロナ禍でハイブリット教育へスムーズに移行した好例として注目を浴びている。

1〜10年生までが通う同校は、三つの異なるレベルの生徒が一緒に学んでおり、一般的な学校とは異なる点がいくつかある。例えば、正面を向いて行う一斉授業を禁じているため、「学習アトリエ」と呼ばれる教室はオフィスのような造りに。また教師は「学習ガイド」と呼ばれ、一人ひとりの学習をサポートする。その個別学習を支えているのが、2014年に導入されたデジタル学習プラットフォームだ。進捗状況などを管理しながら、それぞれに合った課題を提示する仕組みとなっている。

すでに個別学習を実践してたハルトシューレは、パンデミック後のホームスクールへの移行は比較的スムーズだったという。ハイブリット授業を実践し、始業時と終業時にクラス全体でビデオミーティングを行い、自宅にいる生徒はいつでもメッセージを送って、教師のサポートを受けることができる。この体制によって、自宅隔離中の生徒も参加できるようになった。また、ハルトシューレではコーチングを重視しており、生徒が選んだコーチ(教師)にキャリア形成や悩み事について定期的に相談できる体制が整っていた。ロックダウン後もビデオミーティングを通じて継続し、コロナ禍でそれぞれが抱える不安やストレスを軽減してきたという。このシステムも

また、学校賞で大きく評価された点といえるだろう。

参考:Das Deutsche Schulportal、bildungsklick.de「Das Lernmanagement-System LEARNscape geht am 1. Juli 2014 an den Start」

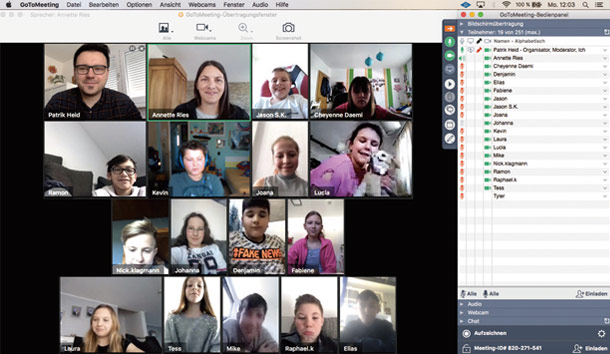

ビデオミーティングに参加する生徒たち

ビデオミーティングに参加する生徒たち

各自専用の棚が設置されているオフィスのような教室

各自専用の棚が設置されているオフィスのような教室

宿題から始めるデジタル授業

Flipped Classroom 逆さま教室

www.flippedmathe.de

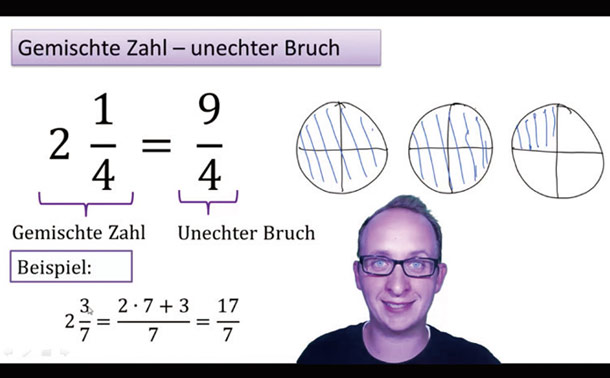

ここに3枚のピザがある。僕はそのうち4分の3枚を食べる。残りのピザは何枚になるだろうか?……ユーチューブ上で図を用いながら説明するのは、バイエルン州ノイウルムにある実科学校(Realschule)の数学教師、セバスティアン・シュミットさんだ。2013年から同州の5〜10年生のカリキュラムに合わせて、各トピックごとに数分にまとめられた数学の説明動画を作ってきた。「Flipped Classroom」(逆さま教室)と名付けられた動画の本数は、およそ500本ある。

授業を難しいと感じる生徒のために数本の動画を作成したことが始まりだった。何度も繰り返し見ることのできる動画は生徒たちの学習の助けとなり、その手応えを感じたシュミットさんは逆さま教室のアイデアを思いついた。逆さま教室では、生徒たちはまず自宅で動画を見ながら予習をし、学校でフォローアップする。従来 の授業形式とは順番が逆なのだ。学校では、通常なら宿題として出される難しい練習問題を一緒に解いたり、生徒同士で教え合ったりできるようになった。同氏はこ のデジタル学習を他校の教師と連携して行い、ドイツ教師賞2019を受賞している。

シュミットさんが受け持つ8年生のクラスでは、動画やインターネットで課題をこなす学習方法に精通していたため、コロナ禍で改めてオンライン授業について説明することが少なかったそう。分からない部分はシュミットさんにチャットで聞いたり、クラスメートと連絡を取り合ったりして一緒に考える。ホームスクールだからといって独りで勉強する必要はなく、「一緒に課題を成し遂げる」という姿勢はコロナ禍でも変わっていない。

参考:RND「Die Schule der Zukunft: Wie lernen Deutschlands Kinder in 20 Jahren?」、SZ.de「Schulen und Corona: "Immer nur klagen bringt uns nicht weiter"」、ZEIT ONLINE「"Besonders Mädchen profitieren von Videos im Matheunterricht"」

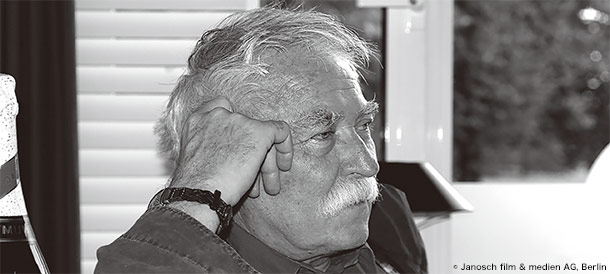

私生活では3人のシュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す

私生活では3人のシュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す

シュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す

シュミットさんは動画でシュヴァーベン地方のアクセントで話す

学生が無償でオンライン家庭教師に

Corona School e.V. コロナスクール

www.corona-school.de

パンデミック宣言直後に数人の学生によって立ち上げられたコロナスクールは、コロナ禍で学習困難な生徒に学生が無償で勉強を教えるためのプラットフォームだ。ロックダウンによって時間ができた学生たちが、それぞれの専門を活かした社会貢献をしたいという思いから始まった。設立から1年が経ち、現在は2万人以上の生徒と1万3000人以上の学生が登録されている。

学生はどの科目を教えられるかをオンラインで登録し、ビデオ面接を通じて信頼できる人物かどうかを判断される。その後、生徒と学生をマッチングし、チャットを通じてお互いのことや課題について話し合い、オンライン授業が開始されるという流れだ。当初はアビトゥアを控える生徒たちを手助けすることを目的としていたが、最終的に全ての科目においてできるだけ多くの子どもたちをサポートすることになったという。

コロナスクールではいくつかのプロジェクトが提供されている。「1対1学習サポート」では、とりわけ社会的・経済的背景により学習が困難な生徒たちが対象となる。また「1対1プロジェクトコーチング」では、科学分野の研究プロジェクトのジュニア大会に参加したい生徒をサポートする。さらに、知的好奇心をくすぐるさまざまなデジタルワークショップを開催したり、学生のためにデジタル教育のインターンシップを提供したりするなど、コロナ禍だからこそできる取り組みにも熱心だ。ちなみに、登録した学生の9割は、コロナ危機後も子どもたちの学習をサポートしたいと考えているそう。ドイツ語話者であれば、世界中どこからでも参加できるため、興味のある方はぜひホームページにアクセスしてみて。

参考:FAZ.NET「LERNEN TROTZ VIRUS: Schule statt Corona-frei」

コアメンバーはボンやベルリンの学生たち

コアメンバーはボンやベルリンの学生たち

親しみやすいデザインのウェブサイト

親しみやすいデザインのウェブサイト

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

本名はホルスト・エッカート。1931年3月11日、ドイツ領ヒンデンブルク(現在はポーランドのザブジェ)に生まれる。1960年に初めての絵本を出版してから今日まで、イラストレーター、絵本作家、小説家として精力的に活動。これまでに大人向け・子ども向けを含めて320作品以上を発表し、40以上の言語に翻訳されている。妻のイネスと共にカナリア諸島のテネリフェ島に在住。

本名はホルスト・エッカート。1931年3月11日、ドイツ領ヒンデンブルク(現在はポーランドのザブジェ)に生まれる。1960年に初めての絵本を出版してから今日まで、イラストレーター、絵本作家、小説家として精力的に活動。これまでに大人向け・子ども向けを含めて320作品以上を発表し、40以上の言語に翻訳されている。妻のイネスと共にカナリア諸島のテネリフェ島に在住。 生誕90周年を記念して、作品集の出版や展覧会などのイベントが盛りだくさん。詳しくは

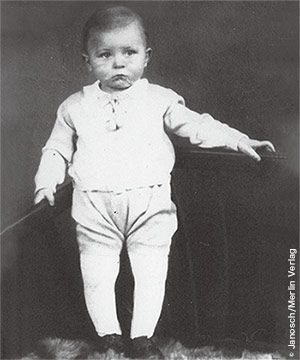

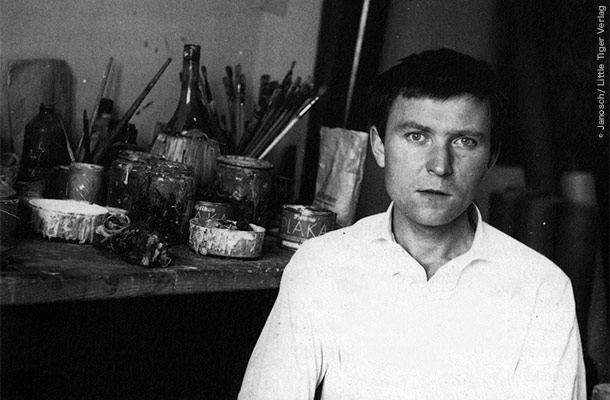

生誕90周年を記念して、作品集の出版や展覧会などのイベントが盛りだくさん。詳しくは  1歳ごろのヤーノシュ

1歳ごろのヤーノシュ 24歳ごろのヤーノシュ

24歳ごろのヤーノシュ 『パナマってすてきだな』(1978)以降、ヤ―ノシュ作品の代名詞的存在であるクマとトラ

『パナマってすてきだな』(1978)以降、ヤ―ノシュ作品の代名詞的存在であるクマとトラ 作家として成功を収めたヤーノシュは1980年にドイツを離れ、長年のパートナーであるイネスと共にスペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島の小さな家に引っ越す。フリーランスの作家として活動を続けるなか、大人向けの自伝的小説である『Polski Bluse』(1991)や『Gastmahl auf Gomera』(1999)なども執筆。作品を通して自分の幼少期と向き合い、友情や家族関係、人生の意味を探求した。また、彼の故郷ザブジェに孤児院を設立するほか、環境保護やアフリカの医療支援、動物福祉のための活動に収益の一部を寄付するなど、社会支援も積極的に行った。

作家として成功を収めたヤーノシュは1980年にドイツを離れ、長年のパートナーであるイネスと共にスペイン領カナリア諸島にあるテネリフェ島の小さな家に引っ越す。フリーランスの作家として活動を続けるなか、大人向けの自伝的小説である『Polski Bluse』(1991)や『Gastmahl auf Gomera』(1999)なども執筆。作品を通して自分の幼少期と向き合い、友情や家族関係、人生の意味を探求した。また、彼の故郷ザブジェに孤児院を設立するほか、環境保護やアフリカの医療支援、動物福祉のための活動に収益の一部を寄付するなど、社会支援も積極的に行った。

2011年3月15日に撮影された福島第一原発1~4号機

2011年3月15日に撮影された福島第一原発1~4号機 2019年3月29日、ベルリンのFridays for Futureにグレタさん(中央)も参加した

2019年3月29日、ベルリンのFridays for Futureにグレタさん(中央)も参加した 参考:Fraunhofer ISE

参考:Fraunhofer ISE 共同創業者のウルズラ・スラーデクさんとDr.ミヒャエル・スラーデクさん。現在は息子さんら3人が共同代表を務めている

共同創業者のウルズラ・スラーデクさんとDr.ミヒャエル・スラーデクさん。現在は息子さんら3人が共同代表を務めている 飯田市の鼎みつば保育園に設置されている太陽光パネル

飯田市の鼎みつば保育園に設置されている太陽光パネル

最初のころは特に先生たちがITに対応できていない印象でした。スマートフォンで撮影した授業プリントが送られてきたり、保護者に丸投げの授業予定表が届くことも。(Bさん)

小学3年生の授業では、朝9~10時まで、分からないところを先生にチャットで質問できる時間が設けられていましたが、チャット上で子どもたちのおしゃべりが始まってしまい、うまく機能していませんでした。(Eさん)

まずは、誰もが安定したネット環境で学習できるように、環境を整備してもらいたいです。ただし、ネット環境が充実しても学習以外の誘惑も多いので、自己管理能力の育成も大切。(Dさん)