冬のおうち時間を盛り上げる! ドイツのボードゲームで遊ぼう

ドイツでゲーム(Spiel)といえば、電子ゲームより「ボードゲーム」を思い浮かべる人も少なくない。実際、平日の夜や週末に家族や友人でプレイすることも多く、ドイツではボードゲームが余暇の過ごし方の一つとして定着している。本特集では、そんなドイツボードゲームの魅力を徹底解剖する。

(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

参考:1110号「ドイツボードゲームのすすめ」、kulturgutspiel.de「Brettspiele spielen jetzt offiziell Immaterielles Kulturerbe in Deutschland」、brett SPIEL「Brettspiele spielen gehört zum deutschen Kulturerbe」

ドイツのボードゲームの9つの特徴

- 対象は子どもから大人までと幅広い

- 比較的ルールが単純で分かりやすい

- プレイ時間はおよそ15分~2時間程度

- 言葉による説明だけではなく、絵や図形が用いられている

- 多様性に富んだゲームのテーマ。ただし戦争を題材にしたものは少ない

- 運だけで勝てないし、戦略だけでも勝てない

- 交渉や協力プレイなど、ほかのプレイヤーとのコミュニケーションが必要

- ゲームのパーツに木が使われるなど、素材やデザインに配慮がある

- 途中で誰かが脱落することは少なく、全員が最後まで楽しめる

年間ゲーム大賞が生んだドイツ独自の文化

ドイツは、毎年数百のボードゲームが新たに発売されている、言わずと知れたボードゲーム大国。街のおもちゃ屋やボードゲーム専門店はもちろん、書店やカフェなどでボードゲームを見かけることが多いほか、図書館で借りることもできる。家族の集まりや友人たちとの飲み会でも、ボードゲームで盛り上がることが少なくない。今年3月には、ドイツのボードゲーム文化(Brettspiel spielen)がユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、ボードゲーム業界はますます活気づいている。

ドイツでボードゲームが独自の発展を遂げ始めたのは1970年代から。第二次世界大戦後のドイツでは、戦争を題材にした米国のシミュレーション・ウォーゲームとは一線を画す、平和的な娯楽としてのボードゲーム文化が育まれていった。1970年代に入ると、書籍や映画と同様に、ボードゲームに対する専門的な批評文化が確立。この批評活動が高まるなか、質の高いゲームを選び出し、広く紹介することを目的に、1979年に「ドイツ年間ゲーム大賞」(Spiel des Jahres)が設立された。

この賞は、評論家やジャーナリストなどの専門家が、過去1年間に発売された中から優秀なゲームを選ぶもので、大賞を受賞したゲームは、ライセンス料を支払うことで「年間ゲーム大賞」のロゴをパッケージに印刷する権利が与えられる。中立の立場を守るためにスポンサーなどは一切付けず、ロゴのライセンス料のみで運営されているため、ゲーム制作者・購入者からの信頼も厚い。

2025年には初めて日本人が受賞!

1980年代を通じて、年間ゲーム大賞の存在はドイツの玩具業界に大きな影響を与え、質の高いボードゲームをつくることへの競争が激化。そして1990年代後半から2000年代初頭にかけて、ドイツのボードゲームが世界的なブームを巻き起こす。この火付け役となったのが、1995年に発売され、世界中で熱狂的に受け入れられた「カタンの開拓者たち」だ。これによってボードゲームが「ファミリーゲーム」の枠を超え、大人の知的な娯楽として広く認知され、それまでボードゲームになじみのなかった層にまで浸透した。

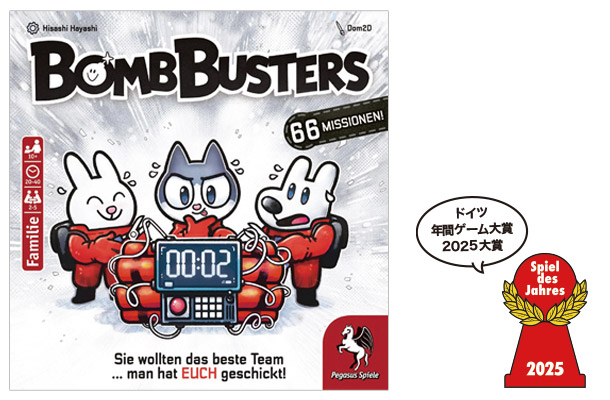

そして2025年には、日本人デザイナーの林尚志さんが手がけた「ボムバスターズ」がドイツ年間ゲーム大賞を受賞。日本人デザイナーによる初の大賞受賞は、ドイツで育まれたボードゲーム文化が世界各国のクリエイターに影響を与え続けていることを示す出来事として、日本でも大きな話題となった。

「考える楽しさ」を味わおう

ドイツのボードゲームは実に多様だが、そのどれにも共通するのが、「人が生きること」や「世の中がどのように動いているか」について、ボードゲームが扱う題材やメカニズムを通して疑似体験できることだろう。プレイヤーたちは、与えられたルールの中で競争や交渉、協力、時にはだまし合いなど、さまざまなコミュニケーションで互いに影響し合い、ストーリーを展開させる。

一方でドイツボードゲームには、戦争を題材にした作品はほとんどなく、直接的にほかのプレイヤーを攻撃したり、脱落させたりするルールも少ない。これは、ドイツが二度の世界大戦で敗戦国となったことや、ナチスの過去との決別と関係があるともいわれている。

ドイツボードゲームの醍醐味は、人と人とが対面してコミュニケーションを行い、「考えること」を共に楽しむことにこそある。パソコンやスマートフォンの画面を通したコミュニケーションが増えている私たちに、ドイツボードゲームは、大切な人との心温まる豊かな時間を提供してくれるだろう。

この冬に遊びたい! おすすめボードゲーム12選

遊びを通して想像力や記憶力、コミュニケーション力など、さまざまなスキルを鍛えられるボードゲーム。今年の年間ゲーム大賞受賞作をはじめ、ドイツニュースダイジェストのインスタグラム(@pickup_doitsu)のフォロワーの皆さんに教えてもらったおすすめゲームなど、ドイツで人気のボードゲームを厳選してご紹介する。

※アンケート調査にご協力いただいたフォロワーの皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

ドイツの定番ゲーム

未知の島をめぐる冒険へ

Catan

カタンの開拓者たち

ドイツのボードゲームブームの火付け役であり、今年で30周年を迎えた大人気シリーズ。プレイヤーが無人島の開拓者となり、資源を集めて国を発展させる戦略型ボードゲーム。六角形の地形が広がる島には資源が眠っており、プレイヤーは道を延ばし、家を建て、村を街へと成長させながら、誰よりも豊かな国を築いていく。サイコロで得られる資源の運と、他プレイヤーとの交渉が勝敗を大きく左右する。最初に10ポイントに到達した者が、新たな島の覇者となる。

おすすめポイント

シンプルなルールながら、運と戦略、そして交渉の妙が絡み合う傑作で思わぬドラマが生まれる。世界中で愛され続ける理由は、「勝つ」だけでなく「つながる」楽しさにあり!

- ゲームデザイナー:Klaus Teuber

- 製作年: 1995年

- 対象年齢: 10歳以上

- プレイ人数: 3~4人(拡張セットで6人まで)

- プレイ時間: 約45~90分•

- www.catan.de(ドイツ語版)

- www.gp-inc.jp(日本語版)

家族みんなでつくる中世の街

Carcassonne

カルカソンヌ

1枚のタイルから始まる街づくり。道をつなぎ、城を囲み、修道院や草原を広げていくうちに、テーブルの上に中世の景色が少しずつ現れる。プレイヤーは、自分のコマを置いて、旅人、騎士、修道士、農夫として街の発展に関わる。タイルを引くたびに地形が変わり、誰の陣地が広がるか分からない。完成した城や道、修道院の規模によって得点が入り、最終的に最も多くの点を集めたプレイヤーが勝者だ。

おすすめポイント

遊ぶたびに全く違う風景が生まれ、地図を1枚ずつ描くように世界を創っていく楽しさは、カルカソンヌの独自の魅力。ルールがシンプルで、初めてのボードゲームにもぴったり。

- ゲームデザイナー: Klaus-Jürgen Wrede

- 製作年: 2000年

- 対象年齢: 7歳以上

- プレイ人数: 2~5人

- プレイ時間: 約35分

- www.carcassonne.de(ドイツ語版)

- www.mobius-games.co.jp(日本語版)

じっくり戦略型

チームで爆弾処理に取りかかれ!

Bomb Busters

ボムバスターズ

プレイヤーが爆弾処理の専門家になりきり、チームで爆弾を解除する協力型ゲーム。ミッションごとにプレイヤー同士が情報交換をしたり、探知機などの「装備カード」を使ったりしながら、それぞれの手札からペアになる数字を見つけて「コード」を切っていく。間違って違う数字のコードを切ると「起爆ダイヤル」が一つ進み、赤いコードを切ったとたんにドカン! と爆発。赤以外のコードを全て切ったら解除成功だ。

おすすめポイント

初心者向けのトレーニングミッションから音声(公式サイトから視聴可)で指令を受ける難易度の超高い任務まで、ハラハラドキドキの66のミッションに挑戦できる。

- ゲームデザイナー:林尚志(OKAZU brand)

- 製作年:2025年

- 対象年齢:10歳以上

- プレイ人数:2~5人

- プレイ時間:20~40分•

- https://pegasus.de(ドイツ語・英語版)

- www.engames-s.com(日本語版)

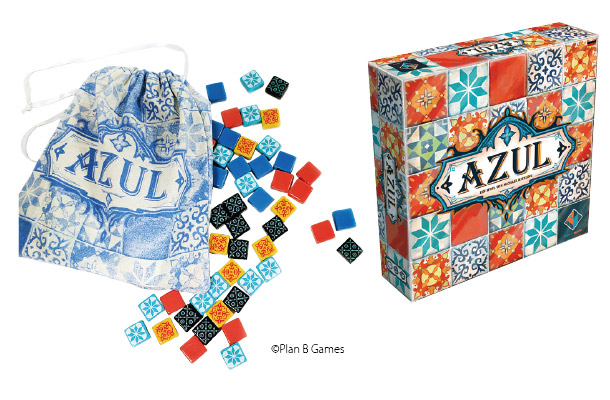

美しいタイルを敷き詰める

AZUL

アズール

プレイヤーがタイル職人として王宮の壁をきれいに装飾するという、華やかで美しいゲーム。テーブル中央のタイル工房から交代でタイルを選び取り、自分の図案ボードに並べていく。工房からタイルがすべて無くなったら、ボードの右側にある王宮の壁にタイルを貼る。これを数ラウンド繰り返し、誰かが横一列にタイルを5枚並べたところでゲーム終了。タイルを貼った個数やデザインによって得点が加算される。

おすすめポイント

ルールが簡単なため初心者でも気軽に遊べる一方、ほかのプレイヤーがどのタイルを欲しがっているかを推測し、時には高度な駆け引きも必要。ペルシャ風のカラフルなタイルが見た目にも楽しい、奥の深いボードゲームだ。

- ゲームデザイナー:Michael Kiesling

- 製作年:2017年

- 対象年齢:8歳以上

- プレイ人数:2~4人

- プレイ時間:30〜 45分

- https://www.planbgames.com

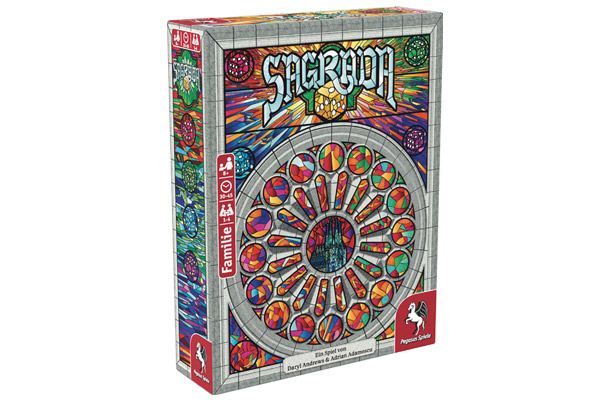

目指せ!世界一のステンドグラス職人

Sagrada

サグラダ

バルセロナのサグラダ・ファミリアのステンドグラス職人となり、最も美しい窓を創り上げることを目指すゲーム。プレイヤーは毎ターン、半透明のサイコロで表現された色ガラスを二つ選び、自分のステンドグラスにはめ込んでいく。ただし同色や同じ数字を隣接させてはならないなど、配置には細かな制約がある。ゲームが進むにつれて配置はますます難しくなるが、道具カードを使えばガラスを加工したり交換したりできる。10ラウンド終了後、最も得点の高い人が勝利!

おすすめポイント

半透明のサイコロが並んでいく様が美しい、目でも楽しめるゲーム。ルールはシンプルで初心者でも楽しめるが、設計図の難易度調整や豊富なカードの組み合わせにより、何度遊んでも新鮮な体験ができる。

- ゲームデザイナー:Daryl Andrews、Adrian Adamescu

- 製作年:2018年

- 対象年齢:8歳以上

- プレイ人数:1~4人

- プレイ時間:30〜45分

- https://pegasus.de(ドイツ語版)

- www.engames-s.com(日本語版)

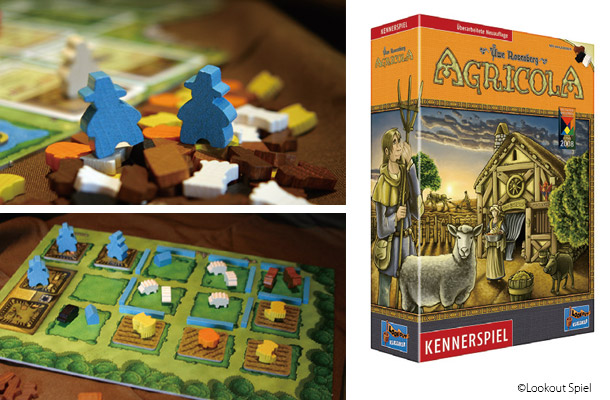

経営を通して人生を体験する

AGRICOLA

アグリコラ

17世紀のヨーロッパを舞台に、プレイヤーたちは農民として自分の農場を経営。資材を集めて家を建てる、家族を増やす、畑を耕すなどして、農場を豊かにしていく。だが、家族が増えるとその分多くの食料が必要になったり、食料の確保ばかりしていると農場発展が進まなかったりと、現実の経済活動のようなジレンマに悩まされる。最終的に、最もバランスがとれた農場をつくったプレイヤーが勝利する。

おすすめポイント

要素が多く、やや複雑な中上級者向けゲームだが、慣れてくるとどんどん知的興奮が高まってくると評判だ。農場経営という架空の設定を通して、実は経営センスが問われている?! 初めての人は、経験者とプレイするのがおすすめ。

- ゲームデザイナー:Uwe Rosenberg

- 製作年:2007年

- 対象年齢:12歳以上

- プレイ人数:1~5人

- プレイ時間:30〜150分

- https://lookout-spiele.de(ドイツ語版)

- http://hobbyjapan.games(日本語版)

子ども・ファミリー向け

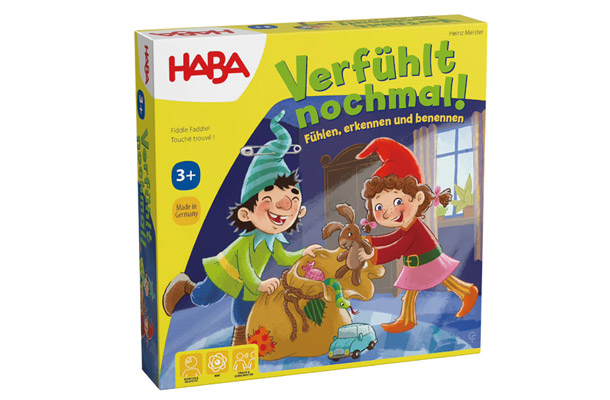

わが子のボードゲームデビューに

Verfühlt nochmal!

もう1回触ってごらん!

HABA社が手がける、3歳から楽しめる手さぐりゲーム。いたずら好きな妖精たちが部屋を歩き回り、おもちゃを隠してしまった! プレイヤーは、おもちゃが入った「魔法の袋」を触って、カードに描かれた形と同じおもちゃを当てていく。さらに家のおもちゃの形を空白カードに描けば、自分たちのオリジナル問題カードを作ることもでき、遊びの幅がぐっと広がる。たくさん当てられた子が勝ち。

おすすめポイント

ドイツを代表する木製おもちゃメーカーHABAのゲームならではの、優しい色合いと木の手触りが魅力。遊びを通して、感覚や想像力が育つのもポイント。

- ゲームデザイナー:Heinz Meister

- 製作年:2019年

- 対象年齢:3歳以上

- プレイ人数:2~4人

- プレイ時間:10分

- www.haba-play.com

かわいいオバケに惑わされる

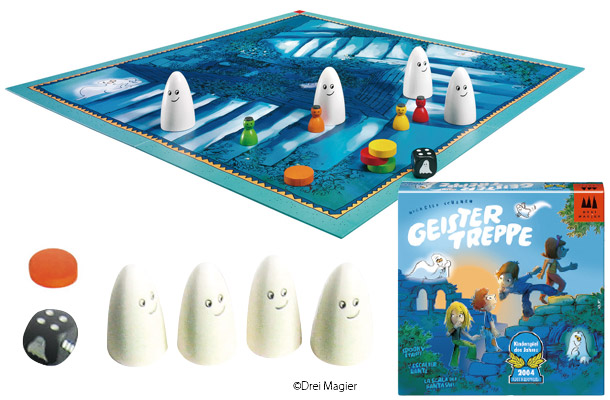

Geister Treppe

オバケの階段

子どもたちがオバケを驚かそうと廃墟の階段を上っていくが、逆に魔法でオバケにされてしまうという、愉快なストーリーのすごろく。サイコロを振ってオバケの目が出たら、誰かのコマに白いオバケを被せる。そのうち全員がオバケになり、ゲームが進むにつれて、どれが自分のコマだったか記憶があやふやに。誰か1人が階段を上りきったところでゲーム終了。オバケを外して現れた、元のコマの持ち主が優勝だ。

おすすめポイント

自分のコマだと思ってゴールしても、オバケの中身を覗いてみたら、違う人のコマ……なんてことも。シンプルなルールながら、記憶力、観察力、そして運の良さが必要で、ゴールするまで勝敗が分からないのもポイント。

- ゲームデザイナー:Michelle Schanen

- 製作年:2003年

- 対象年齢:4歳以上

- プレイ人数:2~4人

- プレイ時間:15~30分

- https://www.dreimagier.de

夜の森で動物探し

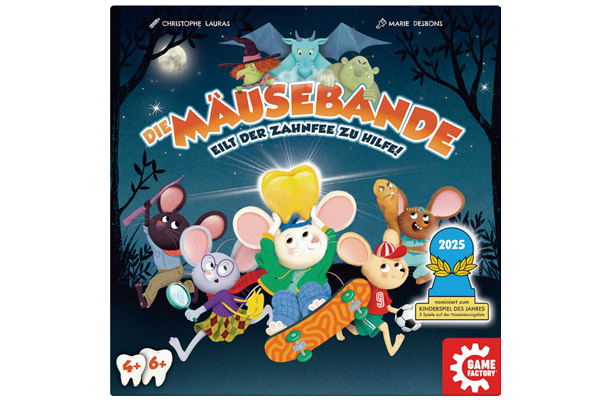

Die Mäusebande

ネズミの仲間たち

年間ゲーム大賞2025の子ども部門でノミネートされたゲームで、歯の妖精が歯痛で夜の間に子どもたちの歯を集められないため、プレイヤー(ネズミ)たちが代わりに歯を集める……というユニークな設定。裏に動物の子どもが描かれた森のカードを並べ、ヒントを頼りに動物たちを探していく。見つけたらその動物の大きさの歯を宝箱へ、失敗したら月を一つずつ減らす。月が全部なくなる前に、協力して全ての歯を集めよう。

おすすめポイント

6歳以上のプレイヤー向けには、悪者と魔法アイテムのカードを追加して、少し難しくすることができる。タイムリミットとなる月の数を少なくすれば、さらに難易度アップ!

- ゲームデザイナー:Christophe Lauras

- 製作年:2025年

- 対象年齢:4歳以上/6歳以上

- プレイ人数:2~5人

- プレイ時間:20分

- www.gamefactory-games.com

ズルをしないと勝てない?!

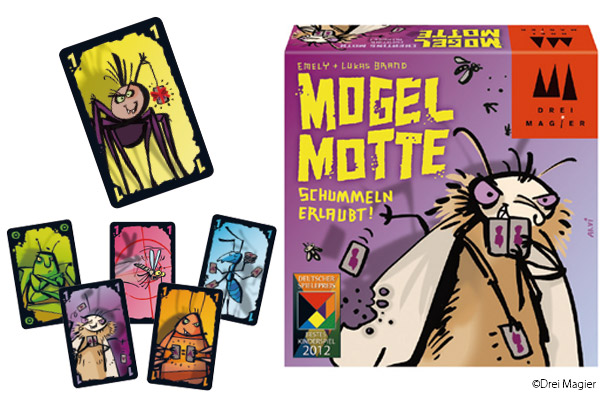

Mogel Motte

いかさまゴキブリ

ゴキブリやクモ、蚊、アリなどのムシが描かれた8種類のカードを順番に出していき、手札を最初に無くした人が勝ち、という単純なルールのカードゲーム。しかし、唯一「蛾のカード」は捨てることも誰かに渡すこともできない。そのためゲームであがるには、警備員役のプレイヤー(持ち回り)にばれないようにカードを床に落としたり、服の中に隠したりと、いかさまをしなければならないのだ。

おすすめポイント

このゲームの最大の特徴は、一般のゲームでは絶対にしてはいけないことを、ルールとして行えるということ。ズルをすることに慣れていないと、プレイ中はドキドキしっぱなし!

- ゲームデザイナー:Emely Brand, Lukas Brand

- 製作年:2011年

- 対象年齢:7歳以上

- プレイ人数:3~5人

- プレイ時間:15~25分

- https://www.dreimagier.de

少人数〜大勢でも楽しめる

幻想的な雰囲気に包まれて

Waldschatten Spiel

森の影あそび

本物のキャンドルに火を灯して暗い森の中でかくれんぼをする、幻想的なクリスマスの雰囲気にぴったりなゲーム。オニを1人決め、残りはこびとになって木の陰に隠れる。キャンドルに火をつけて部屋を暗くしたら、オニはサイコロを振ってキャンドルを動かし、こびとを探す。こびとたちは影の中を移動し、全員同じ木の下に集まったらこびとチームの勝ち。オニがこびと全員を照らして動けなくすれば、オニの勝ちだ。

おすすめポイント

まるで本当に森の中にいるようなワクワク感を味わいながら、子どもたちは、風や光など、自然への好奇心を掻き立てられる。キャンドルで火傷しないよう、オニ役は大人がやるのが◎。

- ゲームデザイナー:Walter Kraul

- 製作年:1985年

- 対象年齢:5歳以上(表面)、7歳以上(裏面)

- プレイ人数:2~8人

- プレイ時間:30分

- https://spielzeug-kraul.de

大人数にぴったりのパーティーゲーム

Just One

ジャスト・ワン

2019年の「ドイツ年間ゲーム大賞」を受賞した、協力型の言葉当てクイズゲーム。各プレイヤーの手元にフリップとペンを置き、回答者を1人決めてお題カードを選択。ほかのプレイヤーはフリップにヒントとなる言葉を書くが、ほかの人と同じ言葉を書いてしまうとヒントを発表できなくなる。回答者は発表されたヒントから連想して言葉を当てる。プレイヤー間の勝敗が無く、みんなでハイスコアを目指すのが特徴だ。

おすすめポイント

ほかの人と同じヒントを書いてはいけないため、誰とも被らないようなクリエイティブな言葉のチョイスを考えるのが面白い。参加人数が多いほど「ヒントの被り」が起こりやすいので、大人数でわいわい楽しもう。

- ゲームデザイナー:Ludovic Roudy, Bruno Sautter

- 製作年:2018年

- 対象年齢:8歳以上

- プレイ人数:3~7人

- プレイ時間:20分

- https://asmodee.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

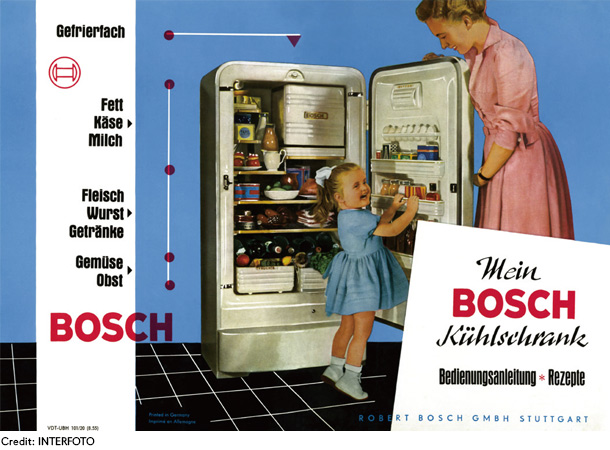

1955年に発売されたボッシュの冷蔵庫の広告

1955年に発売されたボッシュの冷蔵庫の広告 スマホから操作可能なシーメンスのコーヒーマシン

スマホから操作可能なシーメンスのコーヒーマシン キャビネット型の衣類ケア機器 Aerium

キャビネット型の衣類ケア機器 Aerium Series 8 オーブン

Series 8 オーブン iQ700食器洗い機

iQ700食器洗い機 RCV 5

RCV 5 オールインワン調理機「サーモミックス TM7」

オールインワン調理機「サーモミックス TM7」 「サファイアマットIH」

「サファイアマットIH」 電動シェーバー「シリーズ9 プロ プラス」

電動シェーバー「シリーズ9 プロ プラス」

IFA(Internationale Funkausstellung/国際ラジオ展示会)は、毎年9月にベルリンで開催される、欧州最大のコンシューマー・エレクトロニクスと家電の国際見本市。1924年に始まった歴史あるイベントで、当初はラジオの展示会としてスタートした。時代とともに扱う製品は広がり続け、現在では家電、スマートホーム、オーディオ、ビジュアル機器、モバイルデバイス、デジタルヘルスなど、あらゆる先端技術が一堂に会する場となっている。ビジネス関係者だけでなく、一般客も入場可能。

IFA(Internationale Funkausstellung/国際ラジオ展示会)は、毎年9月にベルリンで開催される、欧州最大のコンシューマー・エレクトロニクスと家電の国際見本市。1924年に始まった歴史あるイベントで、当初はラジオの展示会としてスタートした。時代とともに扱う製品は広がり続け、現在では家電、スマートホーム、オーディオ、ビジュアル機器、モバイルデバイス、デジタルヘルスなど、あらゆる先端技術が一堂に会する場となっている。ビジネス関係者だけでなく、一般客も入場可能。 ショルツ政権で副首相、経済・気候保護担当連邦大臣を務めたロベルト・ハーベック氏(中央)が登壇したトークイベント「持続可能性とグリーンテック」の様子

ショルツ政権で副首相、経済・気候保護担当連邦大臣を務めたロベルト・ハーベック氏(中央)が登壇したトークイベント「持続可能性とグリーンテック」の様子 シーメンスのブース

シーメンスのブース AEGのブース

AEGのブース 来場者に混ざってメッセ会場内を闊歩するロボット

来場者に混ざってメッセ会場内を闊歩するロボット

日本を代表するさまざまな家電メーカーも出展

日本を代表するさまざまな家電メーカーも出展

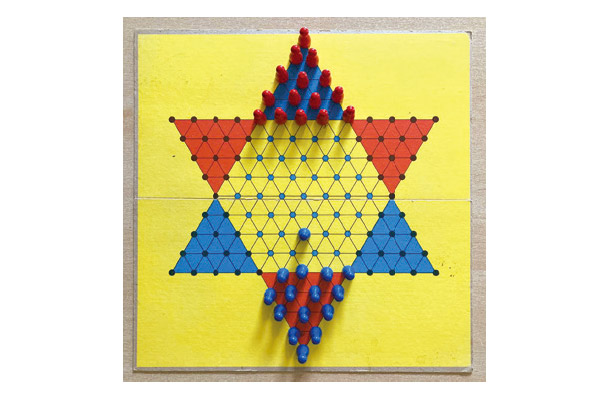

ある利用者さんといつもやっていたボードゲーム

ある利用者さんといつもやっていたボードゲーム BFDのセミナーでクリスマスデコを作る様子

BFDのセミナーでクリスマスデコを作る様子 ある朝、出勤して発見した同僚からの誕生日プレゼント

ある朝、出勤して発見した同僚からの誕生日プレゼント BFD期間中は、市内交通チケットを割安で購入できるほか、美術館などでの各種割引も受けられる

BFD期間中は、市内交通チケットを割安で購入できるほか、美術館などでの各種割引も受けられる 絵本の読み聞かせをすることも

絵本の読み聞かせをすることも 気候に合わせた服装を子どもたちに示すパネル

気候に合わせた服装を子どもたちに示すパネル