ドイツ在住の日独バリスタに聞いた ドイツでおいしいコーヒーに出会うには?

ドイツの食と言えば、ビール・ソーセージ・じゃがいもの「三種の神器」が思いつく。ところが実際にドイツに住んでみると、街中にカフェが多く、コーヒーがとても身近な飲み物であることに気づいたという人もきっと多いはず。そんなドイツのコーヒー事情について、デュッセルドルフで活躍する日独のバリスタ2人に話を聞いた。さあ、ドイツでおいしいコーヒーを探す旅に出かけよう。(Text:編集部)

参考資料:『COFFEE BOOK コーヒーの基礎知識・ バリスタテクニック・100のレシピ』(誠文堂新光社)

ドイツでコーヒーをもっと楽しむ秘訣

ドイツのコーヒーの魅力が分かったところで、実際にカフェで豆を選んだり、おうちで楽しむ方法をご紹介。考えすぎず、ときには感覚に頼ってもみても。自分だけの最高の一杯に出会えるかもしれない。

おいしいコーヒー豆選び

豆の種類や原産国、焙煎方法で味の可能性は無限大。コーヒーの種類を勉強するのもいいけれど、まずは気になったものから試してみては?

1スーパーではなく専門店へ

スーパーで販売されているコーヒー豆は、粒の大きさがまばらで均等に焙煎されていないことも。カフェなどの専門店なら、原産国だけでなく生産者も明記されたスペシャリティコーヒーをはじめとする、大切につくられたコーヒー豆がたくさん並んでいる。

2バリスタをフル活用しよう

自分の好みの味を伝えてぴったりなコーヒーを選んでくれるのは、バリスタの仕事の一つ。今まで出会ったことのない味に出会えるかも。下記のドイツ語も参考に、バリスタとのおしゃべりも楽しんで!

豆選びのためのドイツ語

深煎り dunkele röstung

浅煎り helle röstung

酸味 Säure

ほど良い酸味 angenehme Säure

バランスの取れた ausgewogen

強い kräftig

口当たり Textur

軽い leicht / fein

爽やか erfrischend

なめらか cremig

濃厚な dick

フレーバー(表現の一例) Geschmack

ベリー系 beerig

ナッツ系 nussig

甘さ系 süß

スパイス系 würzig

3深煎りはエスプレッソ向き

焙煎時間の長い深煎りのコーヒー豆は、苦味が出やすいためエスプレッソに向いている。夏にはアイスコーヒーにしても◎。一方、浅煎りの場合は酸味や香りが出やすい傾向がある。店によって焙煎方法も違うので、あくまで参考程度に。

4どう飲むかで豆の挽き方が変わる

ハンドドリップでフィルター越しに淹れるのか、エスプレッソマシンで圧力をかけて淹れるのかで、水が挽いた豆の間を通る速さが異なるため、それぞれに合った挽き方を選ぶ。お店で挽いてもらう場合は、自宅でどう飲むかを伝えればOK。

5賞味期限は挽いてから1~2週間

コーヒー豆は挽くと酸化が進むため、その都度飲む量を自宅で挽くか、挽いてからできるだけ1~2週間に消費するのがベスト。冷蔵保存はほかの食べ物の匂いがうつるのでNG。遮光できて密閉性のある容器に入れるか、光が入らないところで保存しよう。

挽き具合の目安

エスプレッソマシン 細挽き(Feine Mahlung)

フィルター 中粗挽き(Mittelfeine Mahlung)

フレンチプレス 粗挽き(Grobe Mahlung)

若松さんおすすめのブレンド

Espresso Xenia

(ニカラグア × インド)

チョコレートのような香り。深煎りでミルクとの相性が良く、ミルクコーヒーが好きな方におすすめ。抽出はエスプレッソマシンだけでなく、フィルターでも。

Brasil San Rafael (ブラジル)

ナッツのような香りで、酸味が少なくマイルドで飲みやすい。日本人のリピーターも多い。抽出はハンドドリップなど、フィルターで飲むのがおすすめ。

Bobby Blend (エチオピア × インド)

若松さんのオリジナルブレンド。ダークチョコレートに、レモンのような酸味が◎。抽出はモカエクスプレス(直火エスプレッソメーカー)やハンドドリップで。

いずれもDie Kaffeeで購入可

いずれもDie Kaffeeで購入可

おいしいコーヒーグッズ選び

コーヒー豆のおいしさを最大限に引き出すには、器具選びも手を抜かずに! これからグッズを集めるためのヒントにどうぞ。

1日本製グッズがドイツでも人気

ドイツ生まれのメリタのコーヒー器具が定番だが、日本生まれのハリオ(写真)の人気が急上昇中で、バリスタの大会でも使用されるほど。注ぎ口がコントロールしやすいケトルは若松さんのおすすめで、Die Kaffeeでも購入可能。一方、ピーターソンさんはKINTOを愛用。欧州ではオンラインショップなどで手に入る。

HARIO:www.hario.com

KINTO: www.kinto.co.jp

2持ち運べて便利なエアロプレス

もともとアウトドア向けに考案された比較的新しい抽出方法。ピクニックや旅行先に持っていけば、いつでもコーヒーを楽しめる。ピーターソンさんは豆の種類によって、あえてエアロプレスを使用するほど愛用。Die Kaffeでも購入可能。

3家で挽くならコーヒーミルにも予算をかけて

安価な電動ミルだと豆の挽き具合にブレがあるため、予算に余裕がある場合はできるだけ質の良いものを(ピーターソンさん)。ただし、高価なものは手入れも大変なのでハンドミルもおすすめ(若松さん)。

4エスプレッソマシンなら「デロンギ」がおすすめ

多くのカフェで愛用されているデロンギは、エスプレッソの国・イタリアのメーカー。家庭用のマシンでも安定したクレマ(表面の泡)のエスプレッソが抽出できる。おいしいミルクの泡立てには練習が必要(若松さん)。

おいしいハンドドリップ

ゆっくり時間のあるとき、家族や友人にコーヒーを振るまいたいときは、ぜひハンドドリップで。ピーターソンさん直伝の丁寧においしく入れるための3つのコツをご紹介。

1ドリッパーを温める

ペーパーフィルターの紙の匂いを取るため、フィルターをドリッパーにセットし、お湯を流しなつつ温める。カップもお湯を入れて温めておくとなお良し。

2お湯の温度は80~90度

沸騰したお湯はNG。少し冷ましてから淹れると、ちょうど良い味に抽出できる。抽出温度によって味が変わったり、好みもあるのでいろいろと試してみるのが◎。

3始めの20~30秒は蒸らす

お湯を注ぐと豆からガスが発生するため、味がきちんと出るように豆がお湯に浸ったら注ぐのをストップ。20~30秒待ち、その後何度かに分けて注ぐ。

コーヒー1杯分のレシピ:豆16g:湯250ml *豆6gに対して100mlが目安

ピーターソンさんのおすすめ

- KENYA

対談の最後でお二人が試していたケニアの豆。カシスジュースのような香りにバニラの甘さがある。

- COSTA RICA

コスタリカの農家と直接やり取りをして生産している豆。アーモンドとプラムのようなドライフルーツの香りが特徴。

- ETIOPIEN

ウォッシュド(水洗式)で精選されたエチオピアの豆。アールグレイとレモンの香り。アイスコーヒーはアイスティーのよう。

- BRASILIEN

砂糖の入っていないダークココアパウダーのような香りが特徴のブラジルの豆。ミルクと一緒にコーヒーを飲む人におすすめ。

*いずれもCopenhagen Coffee Labで購入可

若松さんが働いているカフェ

Die Kaffee Privatrösterei

– Olga Sabristova

月曜~金曜9:00-19:00、

土曜8:00-18:00、日曜定休

Schwerinstr. 23, 40477 Düsseldorf

die-kaffee.de

数々の受賞歴がある自家焙煎カフェ。常時20種類以上のコーヒー豆のほか、コーヒーグッズも販売している。毎週土曜は、近くの公園のマーケット帰りのお客さんでいっぱい。

ピーターソンさんが働いているカフェ

Copenhagen Coffee Lab

Benrather Str店

月曜~金曜8:00-19:00、土曜9:00-18:00、日曜9:00-16:00

Benrather Str. 18-20, 40213 Düsseldorf

http://copenhagencoffeelab.com

デンマーク・コペンハーゲンに本店を構えるカフェ。デュッセルドルフに4店舗、デュースブルクに1店舗ある。オリジナル焙煎のコーヒー豆の販売のほか、デニッシュパンなどおやつも充実。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

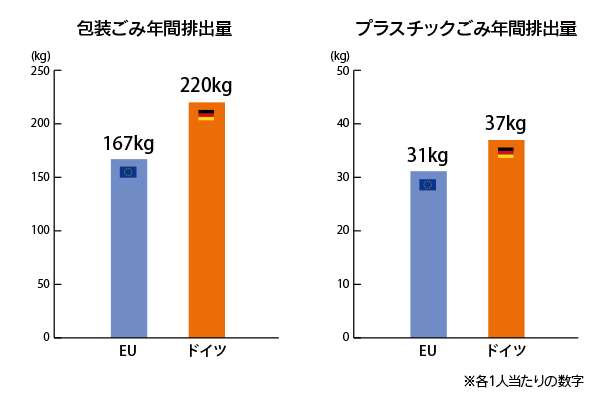

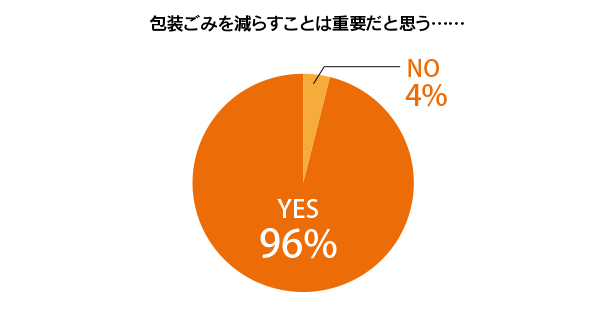

スケッチブック プラスチックごみ

プラスチックごみ 海の汚染にもつながる、海洋に漂うプラスチックごみ

海の汚染にもつながる、海洋に漂うプラスチックごみ

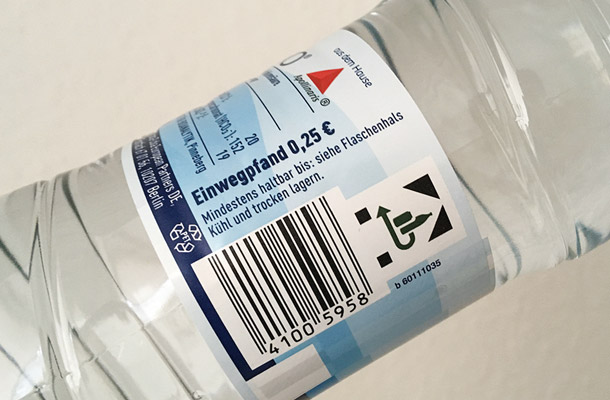

リサイクル可能な表示がなされている製品

リサイクル可能な表示がなされている製品 プラスチック容器が主流の化粧品は回避が難しい

プラスチック容器が主流の化粧品は回避が難しい

ルタナトゥア オーナー

ルタナトゥア オーナー  壁一面に並ぶバルク・ビンズ

壁一面に並ぶバルク・ビンズ

環境に関して意識が高い人が多く来店する

環境に関して意識が高い人が多く来店する 竹を用いた歯ブラシ

竹を用いた歯ブラシ

ヴッパータール舞踊団による「春の祭典」

ヴッパータール舞踊団による「春の祭典」

人形劇「スピッティング・イメージ」のサッチャー元首相(写真右)

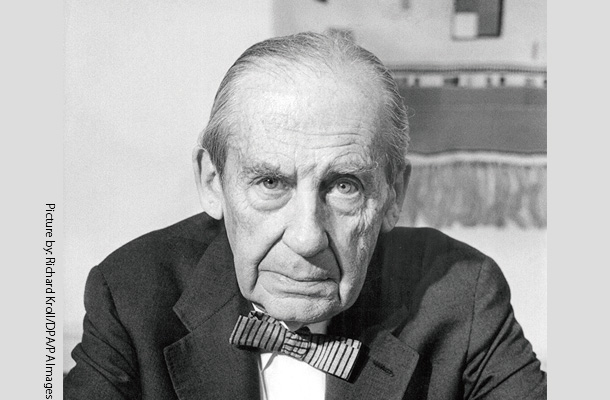

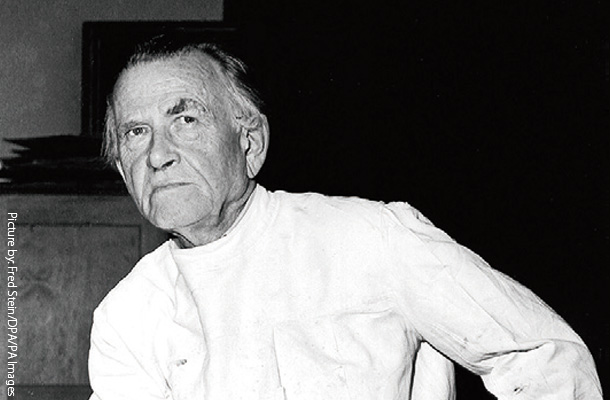

人形劇「スピッティング・イメージ」のサッチャー元首相(写真右) 自身が監督を務めた映画『Pappa ante Portas』に主演するロリオー

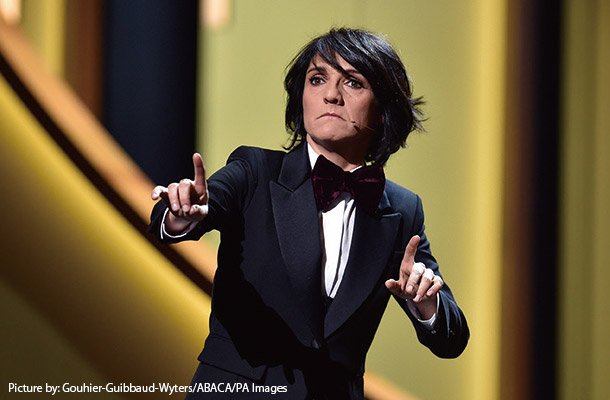

自身が監督を務めた映画『Pappa ante Portas』に主演するロリオー ワンマン・ショーで人気を博すフローレンス・フォレスティ

ワンマン・ショーで人気を博すフローレンス・フォレスティ