一生使いたい名品揃い!

ドイツ生まれの文房具

高品質かつ高機能な製品を生み出し続けている日本とドイツ。両国の文房具もまた、長い歴史と経験に裏打ちされた技術力と洗練されたデザインを誇る名品が数多く揃う。今回は最先端からクラシックなスタイルまで、一生付き合いたい「メイド・イン・ジャーマニー」の文房具の魅力に迫る。(Text:編集部)

※価格やアイテムの詳細は各社ホームページよりご確認いただけます。

※各商品のバリエーションなどは国ごとに違いがある場合がございます。

洗練されたデザインを追及

LAMY ラミー

- 創業年:1930年

- 創業場所:ハイデルベルク

- 創業者:Carl Josef Lamy

- www.lamy.com(ドイツ)

- www.lamy.jp(日本)

ドイツ最古の大学を擁する古都、ハイデルベルクで誕生。アメリカの筆記用具メーカーに勤めていたカール・ヨーゼフ・ラミーによって設立された「ラミー」は、現在では年間約900万本もの筆記用具を生産している。1966年、マンフレート・ラミー博士とバウハウスの影響を受けたゲルト・アルフレッド・ミュラーが同社を代表するアイテム「ラミー2000」を手掛け、機能性だけでなく洗練されたデザイン性を実現し、礎を築いた。その後も国内外のさまざまなプロダクトデザイナーとタッグを組み、革新的な文房具を生み出し続けている。

LAMY 2000(写真上)

1966年に誕生したラミーの原点となるプロダクト。同社のデザインの基礎を築いたゲルト・アルフレッド・ミュラーが手掛けたスタイリッシュなアイテムで、発売から50年以上が経った現在も高い人気を誇る。

LAMY safari (写真下)

工業デザイナーのウルフガング・ファビアンが手掛けたアイテム。現在のラミーを代表する商品の一つとなっている。手頃な価格設定で、多様なカラーと形状のバリエーションがあるため、自分の個性を表現できるのが特徴。

万年筆の代表的メーカー

Pelikan ペリカン

- 創業年:1838年

- 創業場所:ハノーファー

- 創業者:Carl Hornemann

- https://www.pelikan.com

1832年に科学者のカール・ホルネマンがハノーファーに自身のカラーインク工場を設立したことが起源。その6年後に「ペリカン」を創業する。1929年には、同社で初となる万年筆を発表。ドイツで大きな産業ブームが起こった1950年には「ペリカン」を代表する万年筆モデル「400」が発売されると、その黒と緑のストライプのボディに黄金のペン先が施されたスタイリッシュなデザインで人気を博す。現在では高品質かつ高機能な高級万年筆を中心に、小さな子どもや学生向けの手頃なアイテムまでをグローバルに展開している。

Souverän 400 (写真上)

クラシックかつシンプルなスタイルが特徴の「Souverän」は、同社を代表する商品として発売当初から高い人気を誇る。14金ロジウムの装飾が施されたペン先と、24金プレートのキャップリングを備えている。

Toledo 900 (写真下)

スペイン中部の町、トレドで知られている銅細工の技法を用いて作られた万年筆シリーズ。同メーカーの象徴であるペリカン模様は、ドイツで1本1本手作業で彫られており、非常に手の込んだ商品となっている。

鉛筆のバラエティーNo1!

STAEDTLER ステッドラー

- 創業年:1835年

- 創業場所:ニュルンベルク

- 創業者:Johann Sebastian Staedtler

- www.staedtler.com/de/de(ドイツ)

- www.staedtler.jp (日本)

世界最古の鉛筆製造者として記録されているフリードリヒ・ステッドラーを祖父に持つ、ヨハネス・セバスティアン・ステッドラーが、1835年に現在のニュルンベルクに鉛筆製造工場を設立したのがはじまり。創業から5年の間に63種類もの鉛筆を開発し、1856年からはスギ素材で作られた円形と六角形の鉛筆をそれぞれ48色ずつ開発した。現在は製品の3/4をドイツで生産し、150カ国に商品を展開している。

Mars® シリーズ(写真上)

デザイン系ユーザーから人気が高いシリーズ。紙への定着の良さ、なめらかな書き心地、芯の折れにくさが人気の秘密。同シリーズの消しゴムもあり。※写真は Mars® Lumograph® 100

Noris digital(写真下)

サムスンの電子機器に対応したデジタルタイプのペン。鉛筆の感触を残した革新的なこのタッチペンを使用すると、携帯電話やタブレットの画面に直接書き込める。

世界最古の筆記用具メーカー

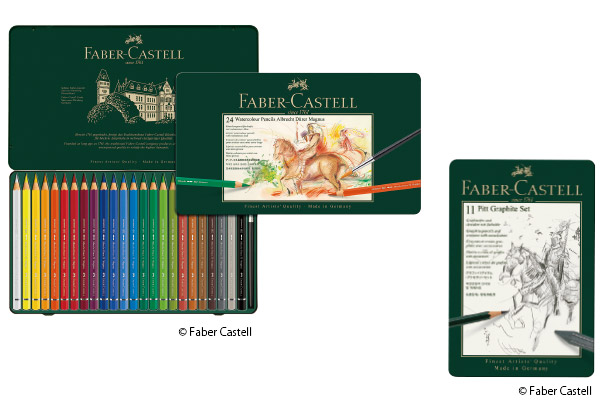

Faber Castell ファーバー・カステル

- 創業年:1761年

- 創業場所:シュタイン

- 創業者:Kaspar Faber

- www.faber-castell.de(ドイツ)

- www.faber-castell.jp (日本)

ニュルンベルク郊外で家具職人として働いていたカスパー・ファーバーが鉛筆の製造販売をスタートしたことが起源となる。その後1851年に4代目となるローター・フォン・ファーバーの下、六角形の鉛筆を製造。この鉛筆の長さ・太さ・強度が世界基準となり、さらに会社として発展を遂げた。この基準は150年以上が経過した現在でも世界中で使用されている。また、鉛筆に社名を刻印したのも「ファーバー・カステル」が初めて。

Albrecht Dürer 水彩色鉛筆(写真左)

ニュルンベルクの生まれの画家、アルブレヒト・デューラーの名が付けられた水彩鉛筆。使用する紙の質感に応じて着色後に水を加えると、水彩画のようなタッチが表現できる。

PITT グラファイトセット(写真右)

さまざまな硬度の鉛筆が揃い、スケッチからグラフィックデザイン、シェーディングなどに適す。深みあるブラックからニュアンスのあるグレーなど多彩な表現が実現。

蛍光ペンのパイオニア

STABILO スタビロ

- 創業年:1855年

- 創業場所:ニュルンベルク

- 創業者:Gustav Adam Schwanhäuβer

- www.stabilo.com (ドイツ)

- www.stabilo.jp (日本)

1865年にグスタフ・アダム・シュヴァンホイサーが鉛筆工場を買収し、事業を拡大したのが始まり。1875年にはコピー鉛筆の製造で成功を収める。その後1971年に世界初となる蛍光ペン「STABILO BOSS」を発表し、世界的な文房具メーカーへと発展。1977年にはカラーバリエーションが豊富なフェルトペン「point88」を発売する。現在も改良を重ね、革新的なアイテムを生み出し続けている。

BOSS ORIGINAL Pastel (写真左)

パステルバージョンの水性マーカーペン。ソフトなカラーで、マーキングだけでなく画材としてなど、さまざまな用途で使うことが可能。全6色展開。

point88 (写真右)

ファイバーチップの多色水性サインペン。定規を用いて書くことに適しており、一般筆記、一般事務用、ポストカードなどの用途に大活躍。0.4mmの極細タイプ。

レトロな魅力で蘇る

Kaweco カヴェコ

- 創業年:1883年

- 創業場所:ハイデルベルク

- 創業者:Heinrich Koch, Rudolph Weber

- www.kaweco-pen.com

創業者2人の頭文字を併せて名付けられた。1930年代に万年筆とボールペンの携帯セットを発表して一世を風靡。1976年に経営難により一度会社をたたむも、1994年に再び製造が再開され、現在でもそのレトロなデザインで人気を博している。

CLASSIC Sport (写真上)

直径10.5cmのポータブルなサイズが特徴。同シリーズはカラーバリエーションが豊富。

PERKEO (写真下)

長時間使用しても疲れないように、工夫が施されている 万年筆シリーズ。4色展開。

ポップなデザインで魅了

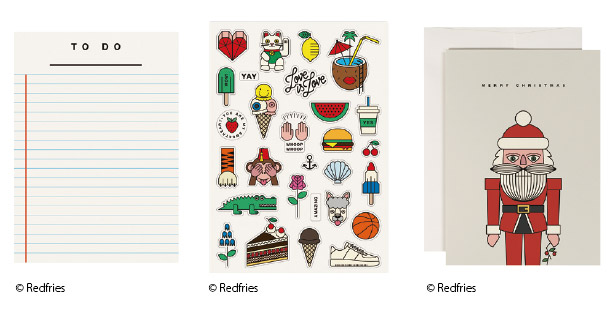

Redfries レッドフライズ

- 創業年:2014年

- 創業場所:レーゲンスブルク

- 創業者:Daniela Rosenhammer, Stjepan Dujmovic

- https://redfries.com

メモパッド(写真左)

ウィークリーで予定が管理できるものから、TO DOリスト、ショッピングリストなど用途に合わせたアイテムが揃う。

ステッカー (写真中央)

ポストカードのワンポイントに、ノートへのデコレーションとしてなど、使い方のバリエーションは無限大。

ポストカード (写真右)

再生産が可能な木材から作られた紙を使用した封筒つきのポストカード。大切な人に送りたいユニークで洗練されたデザイン。

子どもにやさしいクレヨン

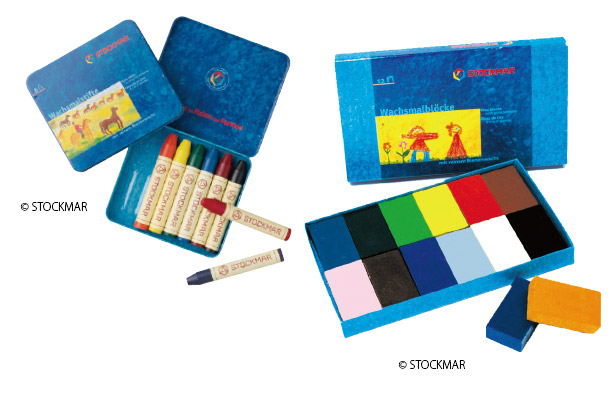

STOCKMAR シュトックマー

- 創業年:1922年

- 創業場所:カルテンキルヒェン

- 創業者:Hans Stockmar

- www.stockmar.de (ドイツ)

- www.stockmar.jp (日本)

ニュージーランドではちみつとキャンドルを作っていた創業者が、故郷ドイツでシュタイナー学校の先生をしていた兄弟からクレヨン制作の依頼を受け、みつろうクレヨンを作り出したのがはじまり。同社が使用する原材料は、子どもの健康や環境に悪影響を与えない自然由来のものだけ。

みつろうクレヨン

(スティック / ブロック)

みつろうのほのかな香りを残したクレヨン。線を描いたり、色を重ねたりさまざまな表現方法が可能になっている。スティックとブロックタイプがあり、それぞれ8色、12色、16色、24色のバリエーションを用意。

バリエーションの豊富さが魅力

LEUCHTTURM1917

ロイヒトトゥルム1917

- 創業年:1917年

- 創業場所:アッシャースレーベン

- 創業者:Paul Koch

- www.leuchtturm1917.de

1917年にリトグラファーであったポール・コッホが、パートナーとともにアッシャースレーベンで出版社「Kabe」を設立したことが起源となる。当初は スプリング・バインダーの生産からスタート。1948年にハンブルクに拠点を移動し、現在では50カ国以上にわたり商品を展開している。

1917 METALLIC EDITION NOTIZBÜCHER

(写真左)

ブランド名の一部「1917」を大きくあしらった高級感のあるノートブック。カラーは、ゴールド・シルバー・ブロンズがある。仕様やサイズのバリエーションも多数。

Notizbücher / Kalender 2019

(写真右)

使いやすさを追求するためノートにはページがふられていたり、整理しやすくするために目次が付けられている。カラーバリエーションとサイズが豊富。

クラシックとモダンが同居

DIPLOMAT

ディプロマット

- 創業年:1922年

- 創業場所:ヘンネフ

- 創業者: Carl Räuchle

- www.diplomat-pen.com(ドイツ)

- http://diamond.gr.jp/brand/diplomat (日本)

ボンの近くに位置する小さな町、ヘンネフで誕生。1958年にドイツ市場で初めてカートリッジの万年筆を導入したメーカーとして名が広まり、一流ブランドへと成長した。機能性だけでなく、クラシックとモダンが同居したエレガントなスタイルも人気の理由の一つ。

「EXCELLENCE A」シリーズ(写真左)

ディプロマットの代表的なモデル。回して開けるタイプのねじ式キャップが特徴のシリーズ。

「AERO」シリーズ(写真右)

ツェッペリン号のフォルムを意識してデザインされた「アエロ」シリーズ。なめらかなフォルムで書き心地の良さが特徴。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

友美さんのお気に入り

友美さんのお気に入り  靖浩さんのお気に入り

靖浩さんのお気に入り

sowale ソワレ 2009年に福岡で週末限定の文房具屋としてオープンし、2016年にベルリンへ移転。日本製品のほか、アーティストたちとコラボした商品を取扱う。不定期にギャラリー展示やイベントなども開催。

sowale ソワレ 2009年に福岡で週末限定の文房具屋としてオープンし、2016年にベルリンへ移転。日本製品のほか、アーティストたちとコラボした商品を取扱う。不定期にギャラリー展示やイベントなども開催。

8月6日にケルンのヒロシマナガサキ公園の祈念集会で登壇した平田道正さん。集会には50〜60人が参加した

8月6日にケルンのヒロシマナガサキ公園の祈念集会で登壇した平田道正さん。集会には50〜60人が参加した 笙奏者の清水美郎さん(ケルン天理文化工房主宰)の演奏を聴きながら、祈念碑の前で参加者1人ずつが黙とうを捧げた

笙奏者の清水美郎さん(ケルン天理文化工房主宰)の演奏を聴きながら、祈念碑の前で参加者1人ずつが黙とうを捧げた 日本語の歌「原爆を許すまじ」などが演奏され、集会の最後は公園内の池「Aachener Weiher」での灯篭流し(上写真)で締めくくられた

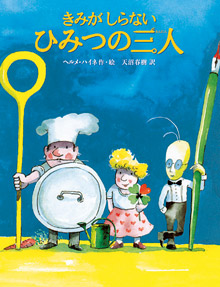

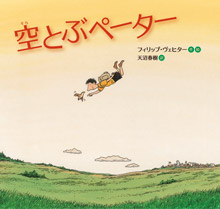

日本語の歌「原爆を許すまじ」などが演奏され、集会の最後は公園内の池「Aachener Weiher」での灯篭流し(上写真)で締めくくられた ドイツ文学といえば、ゲーテやシラーなどの文豪が思い浮かびますが、「自分には難しいかも……」と本を開くのをためらってしまう人が多いかもしれません。でも、ドイツにはグリム童話をはじめとした子ども向けの文学も数多く残されています。今回は、そんなドイツ児童文学の魅力を、ドイツ文学者で作家の天沼春樹さんにお聞きするとともに、おすすめの本を世代別に教えていただきました。

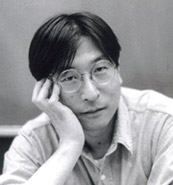

ドイツ文学といえば、ゲーテやシラーなどの文豪が思い浮かびますが、「自分には難しいかも……」と本を開くのをためらってしまう人が多いかもしれません。でも、ドイツにはグリム童話をはじめとした子ども向けの文学も数多く残されています。今回は、そんなドイツ児童文学の魅力を、ドイツ文学者で作家の天沼春樹さんにお聞きするとともに、おすすめの本を世代別に教えていただきました。 天沼春樹さん

天沼春樹さん  ツェッペリン飛行船

ツェッペリン飛行船

「私のお気に入りのお話でもあるのですが、『幸せハンス』(作品番号:KHM83)はドイツ人のなかでも人気だと聞きます。7年奉公した親方からせっかくもらった金の塊を、家に帰る間にどんどんつまらないものに交換していって、最終的に手に入れた石ころさえも井戸に落としてしまいます。それでも、大好きなお母さんのもとに帰り、再会を喜んだというお話です。ハンスは一見まぬけでお人好しみたいですが、本当に大事なものがなんなのかを教えてくれます。そういえば、ドイツの児童文学賞に『幸せハンス賞(Der Hans-im-Glück-

Preis)』というのがありますね。このお話がドイツで愛される理由は、お金や宝よりも、家族に会えることが一番の幸せということなんだと思います」(天沼さん)

「私のお気に入りのお話でもあるのですが、『幸せハンス』(作品番号:KHM83)はドイツ人のなかでも人気だと聞きます。7年奉公した親方からせっかくもらった金の塊を、家に帰る間にどんどんつまらないものに交換していって、最終的に手に入れた石ころさえも井戸に落としてしまいます。それでも、大好きなお母さんのもとに帰り、再会を喜んだというお話です。ハンスは一見まぬけでお人好しみたいですが、本当に大事なものがなんなのかを教えてくれます。そういえば、ドイツの児童文学賞に『幸せハンス賞(Der Hans-im-Glück-

Preis)』というのがありますね。このお話がドイツで愛される理由は、お金や宝よりも、家族に会えることが一番の幸せということなんだと思います」(天沼さん)

ドイツ弁護士 亘理興さん

幼少期を英国とドイツで過ごす。2005年にザールラント大学法学部を卒業。2008年にラインラント=プファルツ州における司法修習を修了し、翌年ベルリンにて弁護士登録を行う。2010年11月よりハンブルクにて弁護士としての活動をスタート。家族法や民法全般をメインに、日本人がドイツで安心して暮らすためのサポートを行っている。

ドイツ弁護士 亘理興さん

幼少期を英国とドイツで過ごす。2005年にザールラント大学法学部を卒業。2008年にラインラント=プファルツ州における司法修習を修了し、翌年ベルリンにて弁護士登録を行う。2010年11月よりハンブルクにて弁護士としての活動をスタート。家族法や民法全般をメインに、日本人がドイツで安心して暮らすためのサポートを行っている。 HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK 金子浩永さん

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK PartGmbB デュッセルドルフのドイツ弁護士、パートナー。ケルン大学法学部を卒業と同時にドイツ司法試験に合格し、司法研修をした後、現事務所で勤務を始める。4年後に同社のパートナーとなる。主に日系企業のための法務に関するサービスに従事し、労働法や会社法、破産法、商法、合併案件および企業買収案件などを取り扱う。

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK 金子浩永さん

HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK PartGmbB デュッセルドルフのドイツ弁護士、パートナー。ケルン大学法学部を卒業と同時にドイツ司法試験に合格し、司法研修をした後、現事務所で勤務を始める。4年後に同社のパートナーとなる。主に日系企業のための法務に関するサービスに従事し、労働法や会社法、破産法、商法、合併案件および企業買収案件などを取り扱う。  エッカート法律事務所

エッカート法律事務所