ドイツと欧州の未来を予測

今後の政治・経済動向

2016年国民投票によって決定した英国のEU離脱、2017年の米ドナルド・トランプ政権の誕生など、世界中で予想外の出来事が起こっている現代。私たちが暮らすドイツでは、昨年9月に行われた総選挙から半年近くにわたり政権の不在期間が続いた。今年3月4日、第4期目となるアンゲラ・メルケル政権が始動した同国では、いま、さまざまな側面で転換期を迎えようとしている。(Text: 編集部)

ドイツ連邦議会総選挙から

第4次メルケル政権発足までの主な動き

2017年9月~2018年3月

2017年9月24日

●ドイツ連邦議会総選挙投開票。アンゲラ・メルケル氏率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)が第1党となり、メルケル首相の4期目続投が決定する。

●右派政党、ドイツのための選択肢(AfD)が、前回の選挙から飛躍的に得票数を伸ばし、第3党に躍進。

AfDが第3党に躍進

AfDが第3党に躍進

●選挙の結果を受け、社会民主党(SPD)は連立政権には加わらず、野党になる方針を明らかにした。

2017年10月18日

●CSU・CDU、緑の党、自由民主党(FDP)による連立協議が開始。

2017年11月19日

●CSU・CDU、緑の党、FDPによる連立交渉が、FDPの離脱により決裂。クリスティアン・リントナーFDP党首は、意見の相違により協議からの撤退を表明した。

連立交渉から撤退を表明したリントナー氏

連立交渉から撤退を表明したリントナー氏

2017年11月30日

●フランク=ヴァルター・シュタインマイヤー大統領がSPD党首のマルティン・シュルツ氏と会談を行い、連立政権の可能性を模索。シュルツ氏はこれまでの大連立政権への不参加を表明していた態度を軟化。

2017年12月7日

●SPDの党大会でマルティン・シュルツ氏が再選。緑の党、FDPと連立交渉が決裂したCSU・CDUとの大連立に向けての話し合いを継続することが決定。

2018年1月21日

●ボンでSPDの臨時党大会が開催。大連立政権協議入りの是非を巡って行なわれた投票で56%の支持率により、大連立政権への正式な協議が開始されることが決定した。

2018年2月7日

●CDU・CSUとSPDが大連立政権成立で合意。

CSU・SDU、SPDが連立政権成立で合意

CSU・SDU、SPDが連立政権成立で合意

2018年2月13日

●シュルツSPD党首が辞任を発表。SPD党内では連立政権成立の合意に伴い、シュルツ氏への批判が拡大していたため、政権発足の最後の砦となる党員投票を目前に早期辞任を発表することで混乱の収拾を図ったとみられる。

シュルツ氏がSPDの党首を辞任

シュルツ氏がSPDの党首を辞任

2018年2月26日

●ベルリンで行なわれたCDUの臨時党大会で97%の支持を得て、SPDとの大連立政権に向けた協定を承認。

2018年3月4日

●SPD党員投票の結果、66%の支持率で大連立政権が承認。第4期目となるメルケル政権が発足・始動した。

第4次メルケル政権が始動

第4次メルケル政権が始動

近年の欧州各国の主な動き

英国

2019年3月29日にEUから正式に離脱(予定)、2020年12月末までが移行期間となっており、自由貿易協定締結を目指す。2019年以降にはスコットランドの独立を問う住民投票が実施される可能性も。

フランス

2017年5月の大統領総選挙により、エマニュエル・マクロン政権が誕生。就任直後は支持率が低迷したものの、同年末に急上昇している。また、約半年にわたり政権の空白状態が続いたドイツに変わり、EUの中心的指導者としても注目を集めている。

スペイン

2017年10月に実施されたカタルーニャ州の独立是非を問う国民投票では、投票者の9割が賛成票に投じた。独立に反対姿勢の中央政府といまだに緊張状態が続く。また、プチデモン前カタルーニャ州政府首相の後任選出が難航中。

オーストリア

2017年10月に行われた総選挙の結果、世界最年少となる31歳のセバスティアン・クルツ氏(中道右派・国民党)が首相に就任した。同年12月には第3党の極右・自由党との連立政権樹立で合意し、今後は難民政策の厳格化が必至とみられている。

イタリア

2018年3月に実施されたイタリアの総選挙では、EUに批判的な姿勢を示してきた「五つ星運動」が躍進。政党連合では中道右派連合が最多で票を獲得。現在は新政権樹立に向け、「五つ星運動」と前与党・民主党との間で連立の可能性を探っている。

フィンランド、スウェーデン

2018年1月に行なわれたフィンランドの大統領総選挙では、親EU路線のサウリ・ニーニスト大統領が62.7%の得票率を獲得し、再選となった。また9月には、スウェーデンで総選挙が行なわれる予定。

ロシア

2018年3月に行なわれたロシア大統領選挙。開票率約95%の段階でウラジミール・プーチン氏の得票率が7割を超え圧勝し、6年の続投が決定した。現在は3月に英国で起きた元ロシアスパイ毒殺未遂事件で欧州連合(EU)との関係が悪化している。

政治 Politik

3月4日、ドイツでは第4次メルケル政権が始動した。欧州連合(EU)における結束や財政の強化を図ると共に、2015年から続くドイツでの難民問題、そしてITインフラにおける安全確保など、すでに課題は山積みだ。

執筆:熊谷 徹

早稲田大学政治経済学部卒業後、NHKに入局。神戸放送、報道局国際部、ワシントン特派員を経て、1990年よりフリージャーナリストとしてドイツ在住。 最新の著書には『5時に帰るドイツ人、5時から頑張る日本人 ドイツに27年住んでわかった定時に帰る仕事術』や『日本の製造業はIoT先進国ドイツに学べ』などがある。

キーワード 1

欧州統合の深化

メルケル政権は、連立協定書の中で欧州統合の深化を冒頭に掲げ、最も重要な目標として位置付けた。ドイツ政府は欧州連合(EU)について、同国の今日の繁栄や安全保障にとってかけがえのない存在と考えている。具体的には、EU財政の強化を提案しており、「ドイツは財政的貢献を増やす準備がある」と明言している。また2009年に表面化したような債務危機の再発を防ぐために、ユーロ圏加盟国の成長力を強めるための政策を取り、インフラ投資を増やす。

フランスのマクロン大統領は、「ユーロ圏に独自の予算権を持つ財務大臣のポストを新設すると共に、国際通貨基金(IMF)の欧州版である欧州通貨基金(EMF)を創設するべきだ」と提案するなど、ユーロ圏の抜本的な改革を求めている。メルケル政権はこれらの提案について、フランス政府と具体的な協議を始めなくてはならない。

第4次政権樹立後、初の外遊先として3月16日に訪れたフランスにて。首脳会談を行なったメルケル氏(左)とマクロン氏

第4次政権樹立後、初の外遊先として3月16日に訪れたフランスにて。首脳会談を行なったメルケル氏(左)とマクロン氏

またドイツはほかのEU加盟国と協力して、米国政府が取り始めているような保護主義的な政策に反対する。EU市民、特に若者が域内で自由に移動し、他国の文化に接することができるように、エラスムスなどの交流プログラムを拡充する。

EUでは、東西間で不協和音が強まっている。つまりポーランド、ハンガリー、チェコなどで、西欧の普遍的価値である三権分立や言論の自由を尊重せず、EUに批判的な政権が出現している。これらの国々は、欧州での影響力拡大を目指す中国に急接近している。このためドイツにとっては、中東欧諸国との「和解」をいかに達成するかも重要なポイントだ。

さらに欧州では、ロシアのクリミア半島併合や、ウクライナ内戦介入によって、安全保障上の懸念が強まっている。かつての東西冷戦を想起させる状況だが、米国は孤立主義的な傾向を見せており、将来欧州で勃発した局地紛争に軍事介入するという保証はない。つまりドイツなどEU加盟国は、米国抜きでも独自に危機管理を行える能力を早急に身に着けなくてはならない。このためEU加盟国による緊急展開部隊や、兵器調達の効率化を急いでいる。

欧州で活動する日本企業にとって、ブレグジット(英国のEU離脱)は想定外の事態だった。その意味でドイツの主導権の下にEUが結束を強化することは、日本企業にとっても大きな意味を持つ。

キーワード 2

難民数のコントロール強化

多くのドイツ市民は2015年のシリア難民受け入れに強く反発し、伝統的な政党への支持率は大幅に下がった。これは右派ポピュリズムの高まりの原因の一つとなっている。しかしメルケル政権は、憲法(基本法)が保障する亡命権を制限せず、将来も国際法に基づいて難民に庇護を与える方針を打ち出している。

だが同政権は、連立協定書の中で「1年間の難民受け入れ数が18万~22万人を超えないようにする」という大枠を設定することで、市民の理解を得ようとしている。そのために、EUの難民受け入れの基準である「ダブリン協定」を改正し、難民がEU加盟国の中で公平に配分されるようにする。現在、難民受け入れの負担はドイツなど一部の国に偏り過ぎている。

2015年、ドイツへの難民申請を行なうために施設で待つ人々

2015年、ドイツへの難民申請を行なうために施設で待つ人々

さらにドイツ市民の不満を抑える上で重要なのは、難民の社会への融合を急ぎ、彼らが社会保障制度に大きな負担となる事態を避けることだ。メルケル政権は、イスラム国という異なる文化圏からの難民の社会への融合を促進するために、専門家委員会を設置し、法的な枠組みや支援措置の整備を急ぐ。また、中東や北アフリカ諸国では、出生率が欧州を大幅に上回っているが、経済成長率は低く、多くの若者にとって住居や就職、結婚の機会が不足している。このためドイツ政府は、国連やほかのEU諸国と共に、中東・北アフリカ諸国の経済基盤の強化に手を差し伸べる方針だ。これらの国々の若者が経済難民として欧州を目指す傾向に歯止めをかけることは、21世紀のEUにとって最も重要な対外政策の一つである。

キーワード 3

治安の確保

ドイツでは近年イスラム過激派によるテロや、難民などによる暴力事件が増加する傾向があるが、警察官や裁判官の数が圧倒的に不足している。このためメルケル政権は、警察官の数を1万5000人増やすほか、連邦裁判所・州裁判所の裁判官の数を2000人増やす。さらに犯罪の広域化に対応して、治安当局、州警察の間の情報の流れをスムーズにするために、犯罪者や容疑者に関するデータを連邦刑事局が集中的に管理するシステムを構築する。

2017年5月に起こったサイバー攻撃によって被害を受けたドイツ鉄道では、掲示板の不具合などが起こった

2017年5月に起こったサイバー攻撃によって被害を受けたドイツ鉄道では、掲示板の不具合などが起こった

ただし欧州では、各国の諜報機関や警察の間の情報交換が不十分である。特にイスラム過激派の無差別テロを未然に防ぐためには、欧州全域でデータの流れを改善する必要があるだろう。

またメルケル政権は、ハッカーなどによるサイバー攻撃が政府や民間経済に多大な損害を与える危険が強まっているとして、ITシステムの安全確保にも力を入れる。特に医療機関、エネルギー産業、金融機関などの重要なインフラストラクチャーについては、サイバー攻撃に対する防御態勢を強化する。

経済 Wirtschaft

ドイツにおける2018・2019年の国民総生産は約2%の増加が見込まれており、過去50年間で最も長い好況期となる可能性がある(※)。しかし、日本同様に高齢化社会による技術者不足など、社会的な問題が背景にある経済的懸念事項を抱えていることも事実だ。

(※)詳細なデータは www.prudentia-mr.com にて公開

執筆:編集部 話を聞いた人:湯川久美子さん

独ビーレフェルト大学にて経済博士号を取得。専門はデータ分析。2007年にデュッセルドルフにてプルデンシア・マーケティングリサーチを共同設立。同社のマネージングディレクター。市場・ユーザー動向から業界・競合動向、技術・規格動向まで、ドイツ・EUにおける幅広い市場・競合分析サービスを手掛ける。

http://prudentia-mr.com

キーワード 1

中国の脅威

貿易パートナーとして深い関係にあるドイツと中国。もともとドイツは発展途上段階にあった中国との貿易や直接投資を通して、社会主義国家である中国の体制を民主主義へとシフトさせたいという政治的な狙いがあった。しかし、ここ数年の間に中国が多額でドイツ企業を合併・買収するケースが増えており、近年ではその立場が逆転しつつあることが顕著になっている。中でも大きな衝撃を与えたのが、2016年の中国家電メーカー「美的集団(Midea Group)」による独ロボット大手「クーカ(KUKA)」の買収だ。クーカ社は、「インダストリー4.0」において重要な企業であるため、この買収をきっかけに2017年7月より経済省では、ドイツ企業が欧州以外の企業に買収される際の審査基準の厳格化を打ち出した。

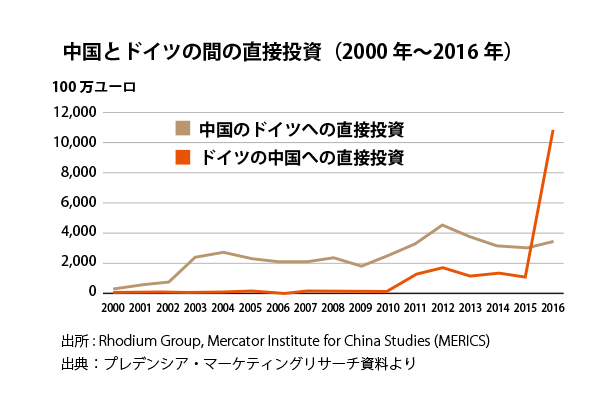

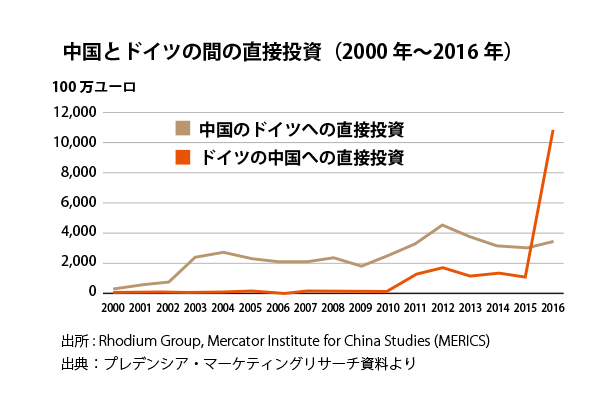

中国における欧州への直接投資は2011年頃から急激に上昇しており、2016年は32%がドイツへの投資となっている。中国のドイツにおける直接投資は、2015年(12億ユーロ)から2016年(110億ユーロ)にかけて817%も増加した。中国が主にターゲットとしている市場は、欧州全体では機械・インフラ・情報通信を、ドイツに対しては機械・自動車が上位を占めている。また、中国の複数の自動車ブランドが2019年~2021年を目処に、電気自動車(EV)を中心に欧州市場に参入する計画を立てているため、ドイツ市場の自動車シェアも大きく変化する可能性がある。

これらの状況が続くことにより、中国がドイツ企業からノウハウを吸収した後、生産拠点を中国に移したり、買収したドイツ企業での従業員の削減などの問題が懸念される。また、中国による欧州企業への投資が増えても、欧州企業の中国市場へのアクセスが阻害されていることもあり、その不公平さから経済的なリスクが高まっている。

キーワード 2

米国との貿易摩擦

3月1日に鉄鋼(25%)・アルミニウム(10%)に輸入関税を課すことを表明した米国のトランプ大統領。これに対して欧州連合(EU)が一部の米国からの輸入品に25%の関税を課す報復措置を検討していることが分かると「EUから輸入される自動車に関税を課すだけだ」とツイッターで発信。同月22日にはEUの適用除外が発表され、たが、この暫定措置は延期されず5月1日以降は関税が課される見通し(4月27日現在)。このようにトランプ大統領はSNSを駆使して世界の政治・経済を混乱させる内容を発信している。

トランプ氏は2017年1月にもEUからの自動車輸入に対して35%の関税を課すという案をツイッターで発表している。現在、欧州から米国へ自動車を輸出する際の関税は2.5%、米国から欧州へ輸入する際の関税は10%となっているため、10倍以上もの輸入関税をかける案は非現実的とみられる。しかし、万が一この案が決議された場合は、現在、年間約100万台を超える米国への輸出量が51万6000台に、売上は最大約170億ユーロも減少することが見込まれる。

キーワード 3

英国のEU離脱

2019年3月29日にEUから正式に離脱を予定している英国。ドイツにとって英国は米国に次いで2番目に大きな貿易黒字相手国でもある。ドイツ経済に大きな打撃を与える可能性が考えられるのがハードブレグジット、すなわちEU単一市場と関税同盟から外れ、世界貿易機関(WTO)のルールが適用される場合のドイツから英国への自動車・自動車部品の輸出や雇用に関わる問題だ。まず完成車の輸出量は現状から31%減少すると見られており、自動車部品の年間売上は38億ユーロ落ち込む可能性が考えられる。その影響により、自動車部品メーカーに勤務する1万4000人もの人々が職を失う恐れがあるという。EUと英国との間の通商交渉の結果次第では、生産拠点の移転など大きな変化が起こるとみられている。

また、ブレグジット以前の中国や韓国による不動産投資の規模はロンドンが断トツで大きかったが、ブレグジット決定後は、その動きがドイツへと移行しつつある。現状の家賃高騰は直接この動きには関係していないものの、今後ロンドンと同様に不動産価格が高騰する可能性も考えられる。

EU離脱後の欧州と経済パートナーシップについてスピーチを行なう英国のメイ首相

EU離脱後の欧州と経済パートナーシップについてスピーチを行なう英国のメイ首相

キーワード 4

技術革新

毎年春には世界最大級の産業見本市「ハノーファーメッセ」を開催するなど、「インダストリー4.0」を牽引する国の一つであるドイツだが、実はITインフラの部分でさまざまな問題点がある。まず、ドイツにおけるインターネット回線の速度は世界で26位とかなり低い水準であり、光ファイバーの普及はドイツ全土の2.1%。ドイツ政府は現在、2025年までの通信インフラ整備を公約しているが、その頃にはメルケル首相の4年の任期が終わっており、実現に向けてまだまだ不透明な部分がある。

また、米国や中国ではICT関係の産業が強いことに比べて、ドイツは昔ながらの自動車や機械産業が国を支えているのが現状。さらなる技術革新に向けて、少子高齢化や人口の減少による専門職従事者の確保、インターネットなどの情報通信インフラの整備、米国や中国に対抗できるようなIT関連のスタートアップ企業の支援基盤を創ることが今後の課題となりそうだ。

今年のハノーファーメッセに視察に訪れたメルケル首相(右)

今年のハノーファーメッセに視察に訪れたメルケル首相(右)

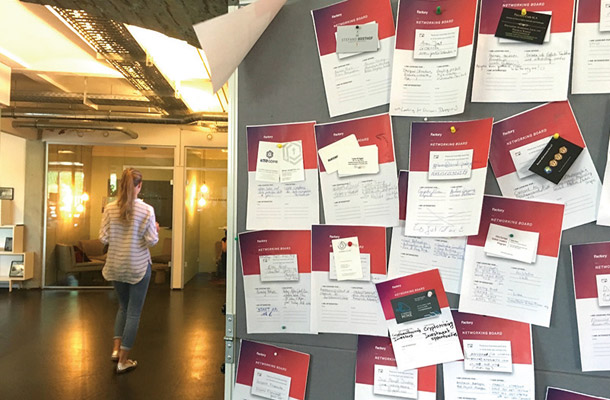

2014年7月のFactory Berlin オープンニングの日。

2014年7月のFactory Berlin オープンニングの日。 ミッテキャンパス。メインはオープンデスクだが、パートナー企業用の個室や

ミッテキャンパス。メインはオープンデスクだが、パートナー企業用の個室や ミッテキャンパス。正面より

ミッテキャンパス。正面より ミッテキャンパス。2階から入り口を見渡したところ。

ミッテキャンパス。2階から入り口を見渡したところ。 ミッテキャンパス1階。メンバーが投稿する情報メモ。

ミッテキャンパス1階。メンバーが投稿する情報メモ。 クロイツベルクキャンパスのオープンデスクエリア

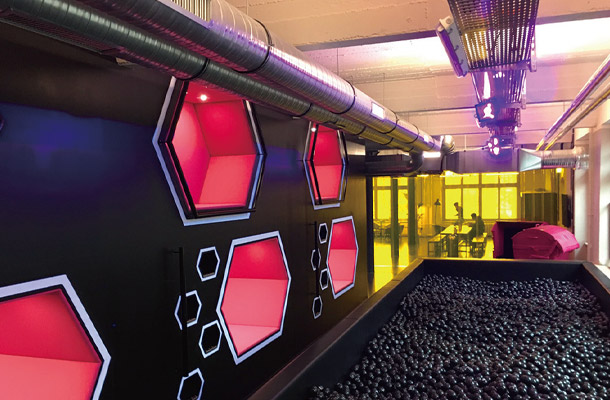

クロイツベルクキャンパスのオープンデスクエリア クロイツベルクキャンパスの「プレイルーム」。ボールプールや卓球台などが設置されている

クロイツベルクキャンパスの「プレイルーム」。ボールプールや卓球台などが設置されている

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック それぞれの研究テーマについて発表する参加者たち

それぞれの研究テーマについて発表する参加者たち 研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する

研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する 研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する

研究テーマについてデジハブのスタッフと話し合い内容を精査する

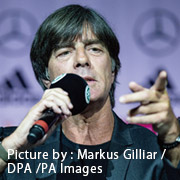

6月14日に開幕する第21回サッカーワールドカップ(W杯)は、最新技術を駆使して運営される。史上初めてVAR(Video assistant referee) というビデオ判定技術を導入。設置されるのは、一部スタジアムのみ(ソチ、モスクワ、サンクトペテルブルク、カザン)だが、「神の手」など数々の伝説を生んできたゴール判定の正確性が高まることが期待される。公式ボールのTelstar 18( アディダス)にはチップが搭載されていて、リアルタイムでボールの位置情報が得られる。

6月14日に開幕する第21回サッカーワールドカップ(W杯)は、最新技術を駆使して運営される。史上初めてVAR(Video assistant referee) というビデオ判定技術を導入。設置されるのは、一部スタジアムのみ(ソチ、モスクワ、サンクトペテルブルク、カザン)だが、「神の手」など数々の伝説を生んできたゴール判定の正確性が高まることが期待される。公式ボールのTelstar 18( アディダス)にはチップが搭載されていて、リアルタイムでボールの位置情報が得られる。

ヨアヒム・レーヴ(58歳)

ヨアヒム・レーヴ(58歳) W杯6大会連続出場する日本。4月9日に代表監督だったヴァヒド・ハリルホジッチ氏を解任し、西野朗氏が新たに就任した。日本人の代表監督就任は、岡田武史氏以来2人目。グループHは強国不在ではあるが、スター選手を擁する実力国。「日本らしいサッカー」を目指すチームの全貌は、W杯本戦でどのようなプレーを見せるのか。グループリーグ突破を目指す日本代表のうち、17人が海外クラブ在籍、8人がドイツのブンデスリーガに所属している。

W杯6大会連続出場する日本。4月9日に代表監督だったヴァヒド・ハリルホジッチ氏を解任し、西野朗氏が新たに就任した。日本人の代表監督就任は、岡田武史氏以来2人目。グループHは強国不在ではあるが、スター選手を擁する実力国。「日本らしいサッカー」を目指すチームの全貌は、W杯本戦でどのようなプレーを見せるのか。グループリーグ突破を目指す日本代表のうち、17人が海外クラブ在籍、8人がドイツのブンデスリーガに所属している。 AfDが第3党に躍進

AfDが第3党に躍進 連立交渉から撤退を表明したリントナー氏

連立交渉から撤退を表明したリントナー氏 CSU・SDU、SPDが連立政権成立で合意

CSU・SDU、SPDが連立政権成立で合意 シュルツ氏がSPDの党首を辞任

シュルツ氏がSPDの党首を辞任 第4次メルケル政権が始動

第4次メルケル政権が始動 第4次政権樹立後、初の外遊先として3月16日に訪れたフランスにて。首脳会談を行なったメルケル氏(左)とマクロン氏

第4次政権樹立後、初の外遊先として3月16日に訪れたフランスにて。首脳会談を行なったメルケル氏(左)とマクロン氏 2015年、ドイツへの難民申請を行なうために施設で待つ人々

2015年、ドイツへの難民申請を行なうために施設で待つ人々 2017年5月に起こったサイバー攻撃によって被害を受けたドイツ鉄道では、掲示板の不具合などが起こった

2017年5月に起こったサイバー攻撃によって被害を受けたドイツ鉄道では、掲示板の不具合などが起こった

EU離脱後の欧州と経済パートナーシップについてスピーチを行なう英国のメイ首相

EU離脱後の欧州と経済パートナーシップについてスピーチを行なう英国のメイ首相 今年のハノーファーメッセに視察に訪れたメルケル首相(右)

今年のハノーファーメッセに視察に訪れたメルケル首相(右) 徳島オーケストラのメンバー

徳島オーケストラのメンバー

野外音楽堂で演奏する徳島オーケストラ

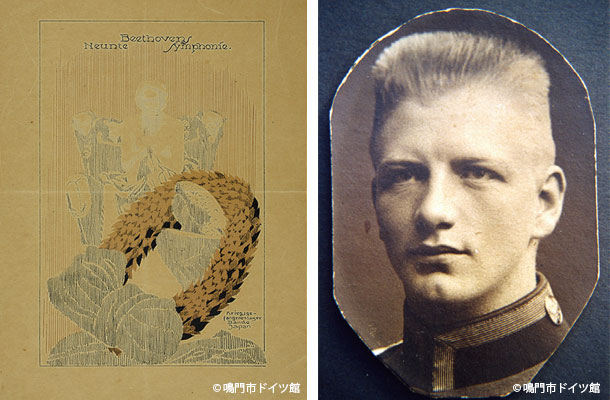

野外音楽堂で演奏する徳島オーケストラ 左)『第九』アジア初演プログラム 右)若き日のヘルマン・ハンゼン

左)『第九』アジア初演プログラム 右)若き日のヘルマン・ハンゼン 『第九』が演奏された講堂

『第九』が演奏された講堂 第36回『第九』定期演奏会の様子

第36回『第九』定期演奏会の様子 年末に『第九』を演奏するライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団

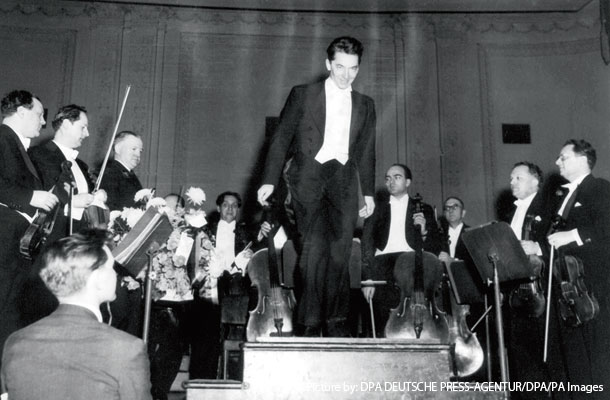

年末に『第九』を演奏するライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団 編曲を担当したヘルベルト・フォン・カラヤン(中央)

編曲を担当したヘルベルト・フォン・カラヤン(中央) 長野オリンピック開会式の一幕

長野オリンピック開会式の一幕 1989年のクリスマス演奏会で中心となったレナード・バーンスタイン氏(左)

1989年のクリスマス演奏会で中心となったレナード・バーンスタイン氏(左)