「西洋の漢方薬」と呼ばれるハーブは、ドイツ語ではクロイター(Kräuter)。体調管理に風邪予防に、ハーブティーや植物療法フィトテラピーなどを積極的に取り入れている自然療法大国ドイツでは、ハーブがとっても身近な存在。草木が力強く茎や葉を伸ばす初夏、自然のパワーがいっぱいに詰まったハーブを丸ごと体に取り込みましょう!(ドイツニュースダイジェスト:高橋萌)

※ 効き方には個人差があります。また、妊娠中の方や疾患を持つ方は使用できないハーブがありますのでご注意ください。

プランターでもよく育つ!

初心者にオススメのハーブ

ドイツでは、スーパーマーケットにも栽培用のハーブが並んでいますが、やはりガーデニング専門店や、市場のハーブ屋さんで購入した方が、元気で長持ちするハーブに出会えます。

バジル Basilikum

バジル Basilikum

イタリア料理でお馴染みのバジルは、シソ科の1年草で、種からでも簡単に育てられるハーブ。乾燥に弱いので、水やりは忘れずに。花が咲き終わると枯れるため、早めに摘んでおく。便秘の解消や強壮、鎮静、抗菌、抗うつなどに効く。料理にもハーブティーにも使え、大量の葉を収穫したら自家製バジルペーストにも挑戦を。

カモミール Kamille

カモミール Kamille

風邪の引き始めや胃腸の不調を感じた時、ドイツの人が一番に頼るのがジャーマン・カモミールの花のお茶。ドライフラワーにしておけば保存も効く。青りんごのような甘い香りでリラックスでき、保湿効果も高いので、お茶に飽きたら入浴剤としても活躍。繁殖力が高く、乾燥にも強いキク科の1年草。水のあげすぎには注意。

ローリエ Lorbeer

ローリエ Lorbeer

肉料理の臭み消し、カレーやシチューなどの煮込み料理に重宝するのがローリエの葉。常緑樹で育てやすく、ガーデニング初心者向け。たっぷりと水を与え、増えすぎた枝を剪定して風通しをよくしておけば、どんどん伸びる。防虫、抗菌効果あり。フレッシュな葉を料理に使う時は、葉を折り曲げたりして、香りを引き出して。

ミント Minze

ミント Minze

すーっとする爽やかな香りで、スイーツやカクテル、お茶などに使われる身近なハーブ。「雑草より強い」と言われるほど繁殖力が高く、寒さにも強いのでプランターでもどんどん増える。ミントの清涼感の元であるメントールという成分には、鎮痛作用と冷却作用があり、疲れた時やリフレッシュしたい時にミントが大活躍。

パセリ Petersilie

パセリ Petersilie

料理の付け合せにちょこんとお皿に乗っているパセリ。実はビタミンや鉄分などがたっぷり含まれていて、食べないのがもったいないくらい栄養成分が豊富。胃腸を整え、デトックス効果も抜群で、美容にも良いハーブなのだ。大きなプランターで作ればどんどん増える、育てやすいハーブ。直射日光は避け、水は切らさないように。

ローズマリー Rosmarin

ローズマリー Rosmarin

抗菌作用があり、食べ物の持ちを良くするため、古くから肉や魚料理に使われているローズマリー。その抗酸化作用から「若返りのハーブ」としても注目されている。すっきりとした香りで、食欲を増進。集中力を高める効果もあるとか。地中海沿岸が原産で、ドイツの気候でもよく育つ。乾燥には強いが、水や肥料のあげすぎには弱い。

セージ Salbei

セージ Salbei

抗菌、鎮痛、精神安定作用がある健康促進ハーブ。ドイツでは家を浄化するハーブとして知られ、ドライハーブにしたセージの煙をお香のように利用していたそうだ。暖かい季節には、たっぷりと水をあげ、それ以外は控えめに。セージといえば、「ソーセージ」の名前の由来になったハーブ。豚肉など肉類や豆類との相性抜群。

チャイブ Schnittlauch

チャイブ Schnittlauch

見た目の通り、ネギの仲間で「セイヨウアサツキ」とも呼ばれる。味はネギよりもマイルドで、和洋中どんな料理にも合い、薬味として味を引き立てる。ビタミンCや鉄分も豊富で、食欲増進にも効く。日当たりが良い場所で、十分な肥料と水を与えながら育てる。初夏には、ピンクや薄紫色の花を咲かせる。

タイム Thymian

タイム Thymian

ハーブの中でも特に抗菌作用が強く、古くから食材の保存剤として使用されてきた。柑橘系のさわやかな香りで、疲労回復や精神の安定に効果を発揮する。肉にも魚にもよく合い、フランス料理のブーケガルニにも使われる。日当たりの良い場所でよく育ち、1年中収穫できる。防臭効果もあるので、乾燥したタイムは、袋に入れて靴箱へ。

ハーブの楽しみ方いろいろ

ハーブを育てる楽しみは、使ってこそ実感できる! まずは、簡単に挑戦できるハーブのレシピから始めてみよう。フレッシュハーブでいつもの食卓を手軽にグレードアップ!

フレッシュハーブティー

フレッシュハーブティーなら、植物の持つ有効成分と香りを同時に楽しめる。リフレッシュしたい時はミント&ローズマリー、胃腸を整えるならカモミールや、タイム&ペパーミントなど、気分や体調に合わせてハーブを選んで。

作り方:摘みたてのフレッシュハーブを洗っておく。1人分は手のひらに一つかみを目安にお好みで。ハーブをポットに入れ、沸騰したお湯を注ぎ、3~5分蒸らして出来上がり。ポットはガラス製がおすすめ。

フレッシュハーブウォーター

ハーブティーより気軽に生活に取り入れられるのが、ハーブウォーター。ビタミン豊富なフルーツやベリー類をたっぷり入れたデトックスウォーターも人気。ブルーベリー&ローズマリー、レモン&ミントなど、彩り美しく。

作り方:水洗いしたフレッシュハーブを、フルーツと一緒にミネラルウォータ ーにつけておくだけ。フルーツを皮ごと使うとき

丸ごとハーブの天ぷら

ハーブの苦味が気になる人には天ぷらがオススメ。今回は、パセリ、バジル、ミント、ローズマリー、タイムを使用。香りが引き立ち、それぞれのハーブの良いところと出会える。ローズマリーなどは、茎がやわらかいところを選んで。

作り方:フレッシュハーブは洗い、キッチンペーパーで水気をとる。天ぷらの衣は、少しゆるめに作り、薄めに衣をつけて、180℃の油でさっと揚げる。揚げすぎに注意。

ハーブオイル

料理の下ごしらえや仕上げに振りかけるだけで、ぐっと料理の味が引き立つハーブオイル。ガーリックや鷹のつめ、粒コショウを加えるなどのアレンジも楽しい。オイルからハーブが出ないように保存。

作り方:ハーブを洗い、しっかり水分を飛ばす。煮沸消毒した瓶にハーブとオリーブオイルを入れ、冷暗所で2週間つけこむ。ローズマリーのような枝ものは、1日天日干しし、鍋にハーブとオイルを入れ、5分ほど加熱。

ドライハーブの入浴剤

栽培に成功し、育てたハーブを食べきれないという贅沢な悩みを持ったなら、ドライハーブにしてリースを作ったり、入浴剤やバスソルトを作ってハーブのアロマを楽しもう。ミントやローズマリー、カモミールなどは、アロマテラピーに使われるなど癒し効果は抜群。

作り方:刈り取ったハーブを束にして吊り下げ、1週間ほど乾燥させてドライハーブにする。ドラ イハーブをティーバッグに摘め、お風呂に浮かべる。

ドイツでハーブ療法を生み出した

ヒルデガルト・フォン・ビンゲン

Hildegard von Bingen

ワインで有名なリューデスハイムに近いビンゲンの修道院でヒルデガルト・フォン・ビンゲン(1098-1179)が、ハーブ療法の基礎を確立してから約900年。彼女のレシピは、今も 人々を癒している。ベルリンでヒルデガルトの栄養学を研究しているワルター・ブリッツさ んに、明日から始められるヒルデガルトのレシピについてお話をうかがいました。

ワルター・ブリッツさん

Walter Britz

修道院薬膳料理研究家。ヒルデガルト・フォン・ビンゲ ンの教えに基づいたヘルスアドバイザー免許取得。トリ アー大学日本学専攻、慶応義塾大学社会学部卒業。日本 に17年間滞在し、現在はベルリン在住。ヒルデガルト・ フォン・ビンゲン通信講座を日本語で開講。

www.hildegard-von-bingen-berlin.de

https://ameblo.jp/umami-berlin

ヒルデガルトの3つの基本食材

まず、ヒルデガルトが万能の治癒力を持っている食材として勧めている3つの基本食材、スペ ルト小麦(Dinkel)、フェンネル(Fenchel)、栗(Esskastanie)から始めてみよう! 冷え性に も効くスペルト小麦は、味噌汁や雑炊に加えれば、お米に慣れている日本人にも取り入れやす い。フェンネルは、胃腸を整え、汗の臭いを抑える食材で、独特の風味に抵抗がある人はお茶 (Fencheltee)を試して。フェネルシードをカレーに加えても◎。3つ目の栗は、心臓や肝臓に 良い食材。丸ごと焼いて食べても良いし、栗粉(Kastanien-Mehl)を水に溶かせば、即席の健 康ドリンクに。

ヒルデガルト・レシピに必須のスパイス

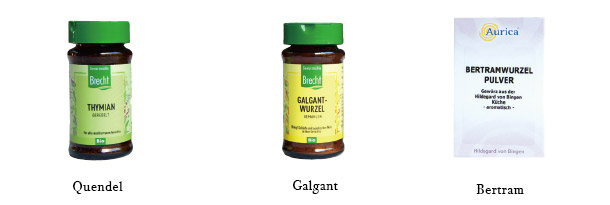

ワイルド・タイム(Quendel)、タイ料理に使われるしょうがのガランガ(Galgant)、バートラム(Bertram)は、ヒルデガルト学で特徴的な万能スパイス。自然食料店Reformhausなどの専門店で購入できる。使用方法は、少量を料理に混ぜるだけ。ひじきの煮物や具沢山の味噌汁、さばの味噌にちょっと加えれば、味の変化を気にすることなく取り入れられる。

健康な心身を育むために大切なこと

ヒルデガルトの哲学において大切なことは、「人生を楽しむこと」とブリッツさん。食事の改善は、ストレスを抱えすぎないよう少しずつがポイント。厳格な食事制限を始める前に、人工調味料や保存料の入った食品を生活から減らすことも大切だ。そしてじわりと、体に良いものを美味しく感じるように味覚が変わってくるという……。

Rezepte nach Hildegard von Bingen

ヒルデガルトのレシピ

心臓ワイン Herzwein

| オーガニックワイン(白) | 1リットル |

| ワインビネガー(白) | 大さじ2 |

| パセリ | 8-10本 |

| はちみつ | 100-150g |

| ❶ | ワインと、ワインビネガー、パセリを鍋に入れ、10分ほど煮込む。 |

|---|---|

| ❷ | その後、はちみつを加え、さらに5分煮込む。煮込むことにより、パセリとはちみつが強心配糖体となる。 |

| ❸ | パセリを取り除いてビンに移し、冷蔵庫で保存。 |

小さなグラスにいれて、1日3回飲んでOK。睡眠不足の人は、半カップに。糖尿病の人は、はちみつを70gに減らして

一般的な心臓の痛み、心臓発作の後、心臓弁膜症、疲労、ストレス、心不全、低灌流、無力症

クウェンデル・スティック Quendel-Stick

| スペルト小麦(Typ 1050) | 250g |

| バター | 80g |

| 塩 | 小さじ1 |

| クウェンデル(タイム) | 大さじ1 |

| 水 | 100ml |

| 生クリーム (サワークリームも可) |

大さじ3 |

| ❶ | スペルト小麦、バター、塩、クウェンデルをボールに入れ、混ぜる。 |

|---|---|

| ❷ | 中心にくぼみを作り、そこに水と生クリームを入れ、混ぜる。 |

| ❸ | 生地としてまとまったら、ラップに包み最低1時間ねかせておく。 |

| ❹ | 生地を厚さ約5mmに延ばし、1cm幅に切る |

| ❺ | ベーキングシートの上に並べ、160度のオーブンで10-15分焼く。 |

1カ月間、1日1個を食べ続ける。日持ちするので、作り置きも可能。クウェンデルを用いた脳の治療(クウェンデル・ブレイン・トリートメント)として、クウェンデルをパンケーキに入れても良い。ヒルデガルト学の第一人者ヘルツカ医師は、パンケーキを作る時も、卵と塩をいれないことを推奨している。

食欲促進、咳止め、胃腸の調子の改善、

肌荒れ・にきび予防

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

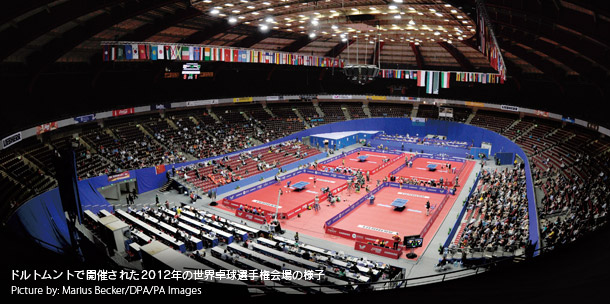

とにかく、毎日卓球の練習に明け暮れていました。

とにかく、毎日卓球の練習に明け暮れていました。

ドイツは世界選手権で合宿地として訪れたこともありますし、住みやすい国だと思います。注目している選手は、特にいません。

ドイツは世界選手権で合宿地として訪れたこともありますし、住みやすい国だと思います。注目している選手は、特にいません。

Camembert, Brie, Romadur, Limburger, Münsterkäse など

Camembert, Brie, Romadur, Limburger, Münsterkäse など

Mainzer Käse, Handkäse, Harzer Käse, Kochkäse, Olmützer Quargel など

Mainzer Käse, Handkäse, Harzer Käse, Kochkäse, Olmützer Quargel など 無脂肪クワルクで作られ、脂肪分は約1%。低カロリーで良質なタンパク質を取ることができる。バランスの良い健康食品としても知られており、カルシウムやビタミンBも豊富。そのまま食べても、もちろん良いが、独特の匂いが苦手な人は、酢とオイル、様々なスパイスを加えたマリネ液で数日間漬けておく。

無脂肪クワルクで作られ、脂肪分は約1%。低カロリーで良質なタンパク質を取ることができる。バランスの良い健康食品としても知られており、カルシウムやビタミンBも豊富。そのまま食べても、もちろん良いが、独特の匂いが苦手な人は、酢とオイル、様々なスパイスを加えたマリネ液で数日間漬けておく。

Bayerischer

Bayerischer  Odenwälder

Odenwälder  Obatzter

Obatzter Nieheimer Käse

Nieheimer Käse

Schmand

Schmand Crème fraîche

Crème fraîche Kaffeesahne

Kaffeesahne Schlagsahne

Schlagsahne

Japan-Tag Düsseldorf / NRW

Japan-Tag Düsseldorf / NRW 武田信玄をモチーフとして陣を張り、武具の展示や武術のデモンストレーションを行う「侍グループTAKEDA」

武田信玄をモチーフとして陣を張り、武具の展示や武術のデモンストレーションを行う「侍グループTAKEDA」 日本デーは、コスプレーヤーたちのメッカとしても有名に

日本デーは、コスプレーヤーたちのメッカとしても有名に 毎年違ったテーマの花火が打ち上がる

毎年違ったテーマの花火が打ち上がる 日本の歌や踊り、日本から招待されるゲストのパフォーマンスにも注目

日本の歌や踊り、日本から招待されるゲストのパフォーマンスにも注目

米国在住のパフォーミングアーティスト松永みゆきさん

米国在住のパフォーミングアーティスト松永みゆきさん 日本のお菓子も人気

日本のお菓子も人気 雑貨や家具の展示

雑貨や家具の展示 いけばなや着物など伝統文化を紹介

いけばなや着物など伝統文化を紹介

映画祭関連イベントを含め会場は6つ

映画祭関連イベントを含め会場は6つ 映画館の入場料8ユーロなど

映画館の入場料8ユーロなど コンペティション部門の授賞式に注目

コンペティション部門の授賞式に注目 折り紙や酒のワークショップも人気

折り紙や酒のワークショップも人気

全欧コスプレショーの予選、ワールド・コスプレサミットの予選、コンニチ・コスプレ・コンテストと、3日間連続でコスプレ大会が開催される

全欧コスプレショーの予選、ワールド・コスプレサミットの予選、コンニチ・コスプレ・コンテストと、3日間連続でコスプレ大会が開催される 会場の「コングレス・パレス」に打ちあがる花火

会場の「コングレス・パレス」に打ちあがる花火 ステージでJ-Popやパフォーマンスを披露

ステージでJ-Popやパフォーマンスを披露 日本の雑貨や和装の物販も

日本の雑貨や和装の物販も 入場料:1日券29ユーロ、ほか

入場料:1日券29ユーロ、ほか コスプレグループのパフォーマンスを楽しむコスプレステージ

コスプレグループのパフォーマンスを楽しむコスプレステージ DoKomiの公式マスコット。7人のメイドやホストと、マフィンのCreamy

DoKomiの公式マスコット。7人のメイドやホストと、マフィンのCreamy 所狭しと並ぶ、700以上のスタンドは、熱気がすさまじい

所狭しと並ぶ、700以上のスタンドは、熱気がすさまじい ショーでは、新たな才能も発掘される

ショーでは、新たな才能も発掘される

ステージ上では、演劇や合唱、邦楽器の演奏が披露される

ステージ上では、演劇や合唱、邦楽器の演奏が披露される 囲碁や書道、いけばなを紹介したり、日本の工芸品が並ぶテントも

囲碁や書道、いけばなを紹介したり、日本の工芸品が並ぶテントも ドイツ人来場者はバイエルンの民族衣装に身を包み、日独交流の場に

ドイツ人来場者はバイエルンの民族衣装に身を包み、日独交流の場に 合気道・剣道・居合道・弓道など、緑の中で武道のデモンストレーション

合気道・剣道・居合道・弓道など、緑の中で武道のデモンストレーション

2016年のポスター

2016年のポスター 映画『KARATE KILL/ カラテ・キル』

映画『KARATE KILL/ カラテ・キル』 AKB48グループ映画『9つの窓』

AKB48グループ映画『9つの窓』 映画『せんそうはしらない / The Girl

Who Never Knew War』

映画『せんそうはしらない / The Girl

Who Never Knew War』

会場移転に伴い、コスプレーヤーのためのゾーンを拡大

会場移転に伴い、コスプレーヤーのためのゾーンを拡大 日本でもお目にかかれないような人気歌手や漫画家が登壇

日本でもお目にかかれないような人気歌手や漫画家が登壇 アニメのコスプレーヤーだけでなく、ゴスロリも人気

アニメのコスプレーヤーだけでなく、ゴスロリも人気 AnimagiC 2017

AnimagiC 2017 入場料:3日券67ユーロ

入場料:3日券67ユーロ

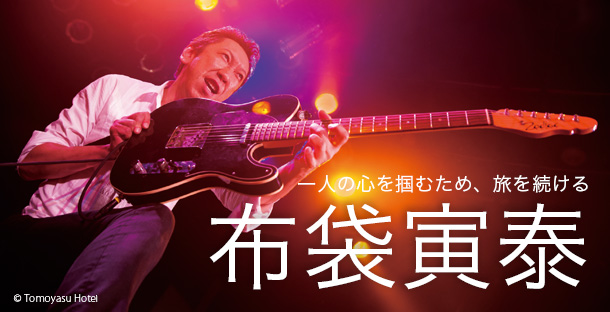

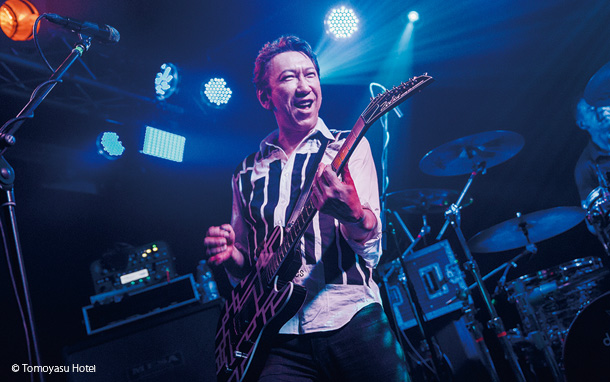

2016年欧州ツアーで演奏する布袋寅泰

2016年欧州ツアーで演奏する布袋寅泰 ベルリンのライブハウス、カシオペア(Cassiopeia)

ベルリンのライブハウス、カシオペア(Cassiopeia)