独・仏・英 ニュースダイジェスト主催

フォトコンテスト2014

受賞者発表 !

既に遠い記憶となりかけた思い出が、まざまざとよみがえってくる。

いつも見慣れているはずの何げない光景が、違った輝きを見せる。

海外生活を送る独・仏・英ニュースダイジェストの読者の皆様と、

写真を撮ることの楽しさを共有したいとの願いから始まった

フォトコンテストは、4回目を迎えました。

今年も力作がそろった数々の写真の中から、受賞作品を発表いたします。

マチュア部門大賞

マチュア部門大賞

「アリゾナの夕焼け」

ルグラン 青木祐子 さん

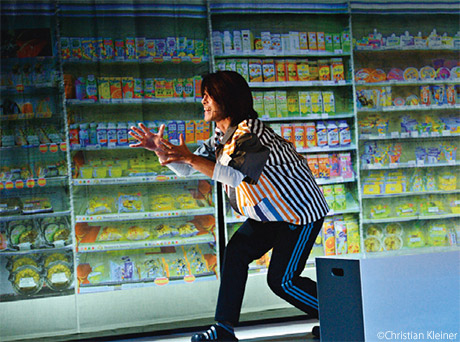

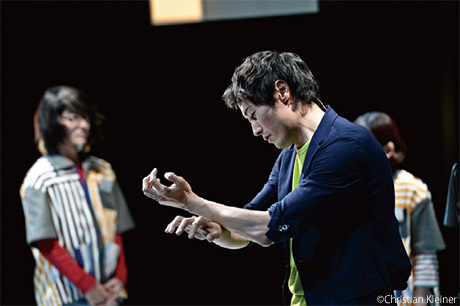

まさか自分の作品が大賞に選ばれるなんて、初めて知らせを聞いたときには信じられませんでした。本当にうれしいです。この写真は2014年8月に米国アリゾナ州セドナ市で開催されたツアーに参加したときに撮りました。スピリチュアルな場所なので、そうした特別な雰囲気が感じられるよう背景を意識してシャッターを押したことを覚えています。また重いカメラを使用していたので、カメラを落としてしまわないように気をつけました。写真のモデルとなったツアー・ガイドのサラさんが、大自然と一体になって写っているところが気に入っています。

![]() 旅の思い出を扱った主題が秀逸です。写真に写った光が美しい。構図のバランスもきちんと取れています。さらに、夕陽を眺めている被写体がつくり出す、何とも言えない雰囲気が素晴らしいと思います。雰囲気を写真で捉えるというのは、非常に難しいですよね。世の中には「雰囲気を捉えた写真」が確実に存在するにも関わらず、どうすればそのような写真を撮ることができるかを説明するのは難しい。どんな雰囲気を残したいのか、その雰囲気を捉えるためにはどんな構図にすればいいか。それを考えながら、何度も撮り続けるしか他に方法はないのかもしれません。 by Canon Europe

旅の思い出を扱った主題が秀逸です。写真に写った光が美しい。構図のバランスもきちんと取れています。さらに、夕陽を眺めている被写体がつくり出す、何とも言えない雰囲気が素晴らしいと思います。雰囲気を写真で捉えるというのは、非常に難しいですよね。世の中には「雰囲気を捉えた写真」が確実に存在するにも関わらず、どうすればそのような写真を撮ることができるかを説明するのは難しい。どんな雰囲気を残したいのか、その雰囲気を捉えるためにはどんな構図にすればいいか。それを考えながら、何度も撮り続けるしか他に方法はないのかもしれません。 by Canon Europe

キッズ部門大賞

キッズ部門大賞

「妹」

クネル翔音 さん(10歳)

今年の夏、インドネシアのバリ島の海岸で散歩をしていたときに、妹が気持ち良さそうに海岸を走っていたので、写真を撮りました。その際に心掛けたのは、太陽の光がカメラのレンズの中に入りすぎないようにすること。出来栄えとしては、妹が「走っている」という感じをよく捉えることができたと思います。私が写真を撮るときに普段使用しているのは、お母さんが昔使っていたカメラ。来年の夏は日本に行く予定なので、日本でしか撮ることのできない、日本らしい写真をいっぱい撮りたいです。

![]() 子供が楽しそうに遊んでいる姿をうまく捉えていますね。何よりも海に反射する光が美しい。空と海をバランス良く入れ込んだ構図も素晴らしいです。前方には走る子供と太陽の光の反射、中央やや後方に波、そして遠景には水平線と空。よく見れば、この写真は幾つもの異なる層によって構成されていることが分かります。遠方まで広がる景色を撮る際には、前方に何を置くかが重要です。前方に何もなければ、退屈な写真になってしまう恐れがあるからです。本作品は、遠くの景色と前方のモデルのバランスが取れたまさにお手本のような写真ですね。by Canon Europe

子供が楽しそうに遊んでいる姿をうまく捉えていますね。何よりも海に反射する光が美しい。空と海をバランス良く入れ込んだ構図も素晴らしいです。前方には走る子供と太陽の光の反射、中央やや後方に波、そして遠景には水平線と空。よく見れば、この写真は幾つもの異なる層によって構成されていることが分かります。遠方まで広がる景色を撮る際には、前方に何を置くかが重要です。前方に何もなければ、退屈な写真になってしまう恐れがあるからです。本作品は、遠くの景色と前方のモデルのバランスが取れたまさにお手本のような写真ですね。by Canon Europe

マチュア部門特別賞

マチュア部門特別賞

「ラベンダー畑」

稲葉政文 さん

8月下旬にロンドン郊外サットンのラベンダー畑に出掛けたときに撮影した写真です。ラベンダー自体は既に花が枯れているものが多く、満開とはいきませんでしたが、天気が良くて暖かい日の光がちょうど良い具合に入ってきました。娘が動き回るので、いろいろなことに気を遣う時間はありませんでしたが、とにかく構図だけには気をつけて、娘、花、そして空がうまく収まるよう心掛けました。娘の服装がラベンダー畑にマッチしているのと、不思議そうに自分の手を見つめているところが自分でも気に入っています。

![]() 写真に写っている子供の顔に注目してください。子供がカメラのレンズではなく、ほかのものに興味を示している瞬間を捉えたという点にこの写真の最大の特徴があります。周囲のものに多大な関心を払っているということが如実に分かる表情ですね。画面に縦と横をそれぞれ3分割する線を設定し、その線が交わる点上に被写体を置くという「3分割法」に則った構図も完璧です。また子供と同じ低い視点から撮影しているという点にも工夫を感じます。こうして低い位置で撮るというのは、写真に「気持ち」を吹き込みたい場合に有効なテクニックです。 by Canon Europe

写真に写っている子供の顔に注目してください。子供がカメラのレンズではなく、ほかのものに興味を示している瞬間を捉えたという点にこの写真の最大の特徴があります。周囲のものに多大な関心を払っているということが如実に分かる表情ですね。画面に縦と横をそれぞれ3分割する線を設定し、その線が交わる点上に被写体を置くという「3分割法」に則った構図も完璧です。また子供と同じ低い視点から撮影しているという点にも工夫を感じます。こうして低い位置で撮るというのは、写真に「気持ち」を吹き込みたい場合に有効なテクニックです。 by Canon Europe

マチュア部門入賞

「もしもし こちらアザラシ」

一柳絵美 さん

9月にヘルゴラント島という北海に浮かぶ小さな島を訪れた際、海岸沿いで何十頭もの野生のアザラシが、気持ち良さそうに昼寝をしている姿を目にしました。その中に、寝ぼけまなこで電話に出ているかのような格好の1頭を発見。あまりの可愛らしさに感激し、その表情を逃すまいと、できるだけズームインして、たくさん撮影したうちの1枚がこの写真です。受賞できるとは全く考えていなかったので、とてもうれしいです。動物が好きなので、これからも自然な表情を浮かべる動物の写真を撮っていきたいと思います。

![]() 野生動物の一瞬の動きを捉えており、タイトルとマッチした、ユーモラスでインパクトのある作品だと思います。アザラシののんびりした表情や、「もしもし?」と電話をしているかのような可愛らしいしぐさ。しかし、その首の傷跡からは野生生活の厳しさが垣間見られます。このアザラシの人生までも写し出しているかのようです。今回の応募作品には、ポストカードになりそうな奇麗なものが多かったのですが、その中で最も動きを感じられる作品でした。「もしもし?」の後に続くアザラシの言葉が何であるかは、見る人の想像力によって違ってくるのでしょうね。 by Steigenberger Frankfurter Hof THE SPA

野生動物の一瞬の動きを捉えており、タイトルとマッチした、ユーモラスでインパクトのある作品だと思います。アザラシののんびりした表情や、「もしもし?」と電話をしているかのような可愛らしいしぐさ。しかし、その首の傷跡からは野生生活の厳しさが垣間見られます。このアザラシの人生までも写し出しているかのようです。今回の応募作品には、ポストカードになりそうな奇麗なものが多かったのですが、その中で最も動きを感じられる作品でした。「もしもし?」の後に続くアザラシの言葉が何であるかは、見る人の想像力によって違ってくるのでしょうね。 by Steigenberger Frankfurter Hof THE SPA

マチュア部門入賞

「白鳥の湖」

ジャンフランソワ・ジェニー さん

娘の夏休みを利用し、7月下旬に家族皆でマレーシアにて夏のヴァカンスを過ごしました。クアラルンプール滞在中にバード・パークに行き、そこで数羽の水鳥が湖上に浮かんでいる姿を見て、あまりの美しさに魅了されシャッターを切りました。それぞれの水鳥の動きが異なるので、全体のバランスを取り、優雅な雰囲気が表現できるように気を付けました。チャイコフスキーの「白鳥の湖」を連想し、あたかもダンスをしているかのような水鳥の姿が美しく撮れたところが気に入っています。これからは言葉では表現できない自然の美しさを撮りたいと思っています。

![]() どこにでもあるような池の風景ですが、そこに鏡のように池に映り込んだ自分を見ている右上の水鳥の姿が印象的です。経済、宗教、人種間での民族主義の台頭、さまざまな理由で少しずつ世の中がまたおかしくなりつつあるのを実感する時代となりました。そんな時代にあって、この一つの限られた空間の池の中で、いろいろな方向を向きながら、群れの中で睦まじく暮らす一家。そして鏡のように自分に問い掛けている一羽の鳥を見て、一つのメッセージを含む写真なのでは?と感じました。自分の子供たちの次の世代が平和であればいいのですが。 by GUILOGUILO

どこにでもあるような池の風景ですが、そこに鏡のように池に映り込んだ自分を見ている右上の水鳥の姿が印象的です。経済、宗教、人種間での民族主義の台頭、さまざまな理由で少しずつ世の中がまたおかしくなりつつあるのを実感する時代となりました。そんな時代にあって、この一つの限られた空間の池の中で、いろいろな方向を向きながら、群れの中で睦まじく暮らす一家。そして鏡のように自分に問い掛けている一羽の鳥を見て、一つのメッセージを含む写真なのでは?と感じました。自分の子供たちの次の世代が平和であればいいのですが。 by GUILOGUILO

マチュア部門入賞

「Trackstand」

斉藤真大 さん

入賞という思いもよらない結果に驚いたと同時に、うれしい気持ちでいっぱいです。この写真は、夏休みに友達が僕の住む町に来て、自転車に乗ったり、写真を撮ったりしながら遊んでいたときに撮影したものです。自転車の骨組みと、背景と人物のバランスを考え、友達がかっこよく見えるように撮ろうと心掛けました。友達をいつもよりずっとかっこよく撮れたことがうれしかったです。普段から一眼レフカメラで風景や人々を、またスクーターやスケートボードの動画を撮ったりしています。今後はスポーツに関する写真と動画をもっと撮りたいです。

![]() グレーの地面と茶色いレンガの背景が、主人公の青年と自転車をくっきりと、そして鮮やかに引き立てており、構図の取り方も絶妙です。さらに手前の最下部において水平に引かれたラインによって、写真の奥行きと立体感が強まっていると思います。全体の落ち着いたトーンに、庭の花木の色合いがほのかなスパイスとして加わっているあたりにもセンスを感じますね。曇り空の下に広がる何げない日常を、柔らかく、そして温かく感じることができる1枚です。 by 宝酒造株式会社

グレーの地面と茶色いレンガの背景が、主人公の青年と自転車をくっきりと、そして鮮やかに引き立てており、構図の取り方も絶妙です。さらに手前の最下部において水平に引かれたラインによって、写真の奥行きと立体感が強まっていると思います。全体の落ち着いたトーンに、庭の花木の色合いがほのかなスパイスとして加わっているあたりにもセンスを感じますね。曇り空の下に広がる何げない日常を、柔らかく、そして温かく感じることができる1枚です。 by 宝酒造株式会社

キッズ部門入賞

「秋のコロッセウム」

今村颯輝 さん(11歳)

10月12日にクサンテンという町で撮った写真なのですが、雲一つない天気で気持ち良い日でした。そのとき、コロッセウムの中をおばあさんが孫を連れて歩いていたのです。日本にいる祖母とは今は遠く離れているので「おばあちゃんと散歩できていいな」と思いながら撮りました。僕は高いところが好きなので、高い位置から撮ろうと、自分の視線より高く撮れるよう手を頭の上まで伸ばしてコロッセウム全体が入るようにしました。普段、写真を撮るのは家族で出掛けて気が向いたときくらいです。ドイツでは、日本にはない建物や風景を撮りたいと思っています。

![]() 広いコロッセウムの中で、おばあさんとその孫と思われる2人が仲良く手をつないで歩いている姿が、とてもほのぼのとしていて印象に残りました。撮影された方は、この写真に写った2人のように、コロッセウムの真ん中に家族と一緒に立ったらどんなに楽しいことがあるだろう、果たしてどのような景色が見えるのだろう……と、きっといろいろなことを想像しながら撮ったのではないかと思います。写真を通じて家族の絆を感じさせてくれたところが、入賞作品として選んだ決め手となりました。 by Paris Miki International GmbH

広いコロッセウムの中で、おばあさんとその孫と思われる2人が仲良く手をつないで歩いている姿が、とてもほのぼのとしていて印象に残りました。撮影された方は、この写真に写った2人のように、コロッセウムの真ん中に家族と一緒に立ったらどんなに楽しいことがあるだろう、果たしてどのような景色が見えるのだろう……と、きっといろいろなことを想像しながら撮ったのではないかと思います。写真を通じて家族の絆を感じさせてくれたところが、入賞作品として選んだ決め手となりました。 by Paris Miki International GmbH

キッズ部門入賞

「猫ちゃんは可愛かった」

伊藤雅珠 さん(6歳)

この写真は、学校の帰りに仲良しのお友達と公園に行ったときに撮ったものです。お友達がダイジェストのコンテストに応募するというので一緒に応募したくてお花をたくさん撮っていたら、猫ちゃんが来て、可愛かったので撮りました。自由にしている猫ちゃんを撮りたかったので、そこを注意して撮りました。猫ちゃんのポーズと目の表情が気に入っています。使ったのはママのカメラ。普段は貸してもらえないけれど、このときは応募したくてお願いをして貸してもらい、たくさん撮ることができました。本当はもっともっと毎日撮りたいです。

![]() まず、猫の意志のある目が良いと感じました。大人だとなかなかこのような構図は撮らないのではないでしょうか。子供だからこそ撮れた写真であり、そのときの雰囲気がよく伝わる、とても素敵な写真です。今回の応募のために、お母さんからカメラを借りて写真を撮ったということですが、せっかく入賞されたので、これからも続けて写真を撮っていただきたいですね。周りにあるさまざまなものをよく観察し、そのときにしかない時間を写真に残していってください。これからのますますの成長を応援しております。 by BOOK OFF

まず、猫の意志のある目が良いと感じました。大人だとなかなかこのような構図は撮らないのではないでしょうか。子供だからこそ撮れた写真であり、そのときの雰囲気がよく伝わる、とても素敵な写真です。今回の応募のために、お母さんからカメラを借りて写真を撮ったということですが、せっかく入賞されたので、これからも続けて写真を撮っていただきたいですね。周りにあるさまざまなものをよく観察し、そのときにしかない時間を写真に残していってください。これからのますますの成長を応援しております。 by BOOK OFF

キッズ部門入賞

「雨の日のクモの巣」

ヘインズ朋樹 さん(7歳)

僕の写真が入賞したことを、お母さんから教えてもらいました。とてもびっくりしましたが、うれしいです。写真を撮ったのは、学校から帰る途中の道。雨がやんだ後にできたクモの巣にたくさん付いている水滴とクモを見つけました。クモが逃げてしまわないように、そしてクモの巣や木に触って水滴が落ちないように気をつけました。きれいな形をしたクモの巣に、水滴がキラキラ光ってきれいなところを上手く撮ることができたと思います。普段は家族、旅行の風景、庭の鳥や花、自分で作ったレゴや絵の記録を撮るのが好きです。これからは動物も撮りたいと思っています。

![]() まるで宝石のように光る雨滴と、カラフルなクモの存在感が際立っています。またクモの巣の背景に広がる緑いっぱいの自然が、手前に見える雨水の瑞々しさとクモの生命感をより一層引き立てているようにも思えます。暗くそして雨続きであるがゆえに、ともすると陰鬱な気分になりがちな英国特有の天気の中で、日常的な風景の中からこのような美しい自然を発見してしまう子供らしい視線が素晴らしいと感じたため、入賞作品として選ばせていただきました。 by JP Books

まるで宝石のように光る雨滴と、カラフルなクモの存在感が際立っています。またクモの巣の背景に広がる緑いっぱいの自然が、手前に見える雨水の瑞々しさとクモの生命感をより一層引き立てているようにも思えます。暗くそして雨続きであるがゆえに、ともすると陰鬱な気分になりがちな英国特有の天気の中で、日常的な風景の中からこのような美しい自然を発見してしまう子供らしい視線が素晴らしいと感じたため、入賞作品として選ばせていただきました。 by JP Books

審査員総評

今年も水準の高い作品がそろいました。本コンテストは今年で第4回を迎えましたが、作品の水準が回を追うごとに向上していくのがはっきりと分かります。このため、秀作ぞろいの応募作品の中から大賞や入賞作品を選び出すという作業も年々難しくなってきており、審査員も頭を悩ますことが次第に多くなってきました。一例を挙げますと、本コンテストにおいては、これまで被写体を反射的に撮影したいわゆるスナップ写真が応募作品の中に多く見られました。ところが今回集まったのは、構図を練ったり、タイミングを計ったりと撮影に時間を掛けたとうかがえる写真ばかり。またカメラの機能が進化していることも、作品の水準が高まっていることの一因となっているのかもしれません。一方で、写真を撮影する際にその出来栄えを左右するのはカメラの機能ではなく、あくまでも撮影者の腕です。一体どんな写真を撮りたいのかを自身に問い掛けながら撮るのが、写真撮影を上達させるためのコツと言えます。 by Canon EuropeFrom News Digest

仏・英・独のニュースダイジェスト主催フォトコンテスト2014に数多くのご応募をいただきまして、誠にありがとうございました。本企画は、読者の皆様からの参加に大きく依存する構成となっております。大切な思い出を写した写真を共有していただいた応募者の方々、またお忙しい中、コメントの提供などご対応いただいた大賞・入賞受賞者の方々、そして賞品を提供してくださったスポンサー企業の皆様に、社員一同、心より感謝申し上げます。

当選までの流れとしましては、例年と同様、まずはニュースダイジェスト社内で一次審査を実施。「審査員総評」でも紹介されていましたが、今年は各作品とも非常に凝ったものが多く、一次審査から難航しました。その後、各国審査員による最終選考を実施。大賞作品、審査員特別賞作品、各国入賞作品が決定しました。

応募作品の中には、プロの手によるものと見紛うほどの高い水準に達した写真が数多くありました。一方で、実際に写真撮影の仕事を経験された方というのはほとんどいらっしゃらなかったようです。受賞後の感想をうかがった大賞・入賞の受賞者の方々が、口をそろえたように「まさか自分が受賞するとは思ってもみなかった」と仰っていたのが印象的でした。また受賞者の皆様は、普段から写真を撮るのが好きという方が多かったようです。撮ることにはそれほど自信はないけれども、写真展に行くのが好きと仰る方もいらっしゃいました。「好きこそものの上手なれ」という言葉の意味を、再認識したような気がします。

受賞者と賞品

- 大賞: ルグラン 青木祐子さん

Canon Europeより Canon EOS 100D Digital SLR Camera - マチュア部門特別賞: 稲葉政文さん

Canon EuropeよりCanon PIXMA MG6450 - 英国入賞: 斉藤真大さん

宝酒造株式会社より清酒・焼酎・みりんのセット(200ポンド相当) - ドイツ入賞: 一柳絵美さん

Steigenberger Frankfurter Hof より THE SPAのご利用券(250ユーロ相当) - フランス入賞: ジャンフランソワ・ジェニーさん

新割烹のレストランGUILOGUILOよりお食事券 (200ユーロ相当) - 大賞: クネル翔音さん

Canon EuropeよりCanon IXUS 145 - 英国入賞: ヘインズ朋樹さん

JP Booksよりバウチャー(50ポンド相当) - ドイツ入賞: 今村颯輝さん

Paris Miki International GmbH より 「Ray-Ban」キッズ用サングラス(70ユーロ相当) - フランス入賞: 伊藤雅珠さん

BOOK OFFよりバウチャー(60ユーロ相当)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

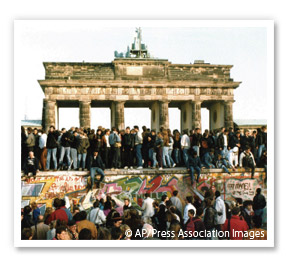

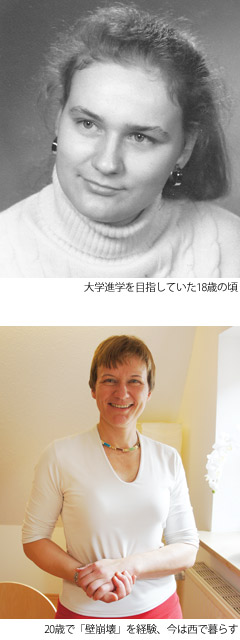

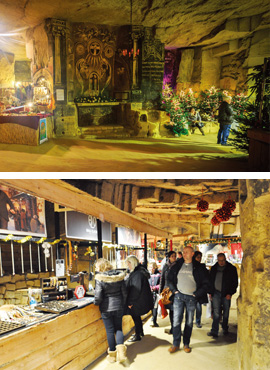

東西冷戦の象徴だった「ベルリンの壁」 が1989年に崩壊して、今年で25周年を迎えた。

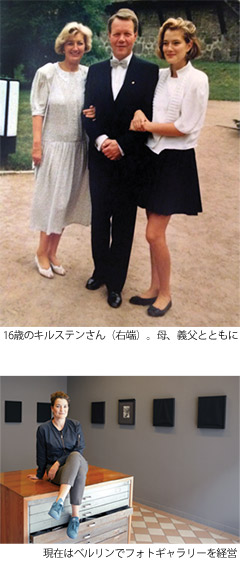

東西冷戦の象徴だった「ベルリンの壁」 が1989年に崩壊して、今年で25周年を迎えた。 ベルリンの壁が崩壊したというニュースを耳にしたとき、私の頭の中は空っぽになり、ただただ泣くことしかできませんでした。16歳の高校生の目から見たとき、東ドイツは自分の意見を人前で言うことに不安を感じたり、たとえ良い成績を挙げても大学に進学できなかったり、西ドイツにいる親戚を自由に訪ねることができなかったり……という社会でした。そういったことから解放され、いきなり新たな世界が私の目の前に広がったのです。

ベルリンの壁が崩壊したというニュースを耳にしたとき、私の頭の中は空っぽになり、ただただ泣くことしかできませんでした。16歳の高校生の目から見たとき、東ドイツは自分の意見を人前で言うことに不安を感じたり、たとえ良い成績を挙げても大学に進学できなかったり、西ドイツにいる親戚を自由に訪ねることができなかったり……という社会でした。そういったことから解放され、いきなり新たな世界が私の目の前に広がったのです。 ベルリンの壁が崩壊したとき、何を真っ先に考えたかですって? 私は、生まれてから1日しか経っていなかったんですよ。だから、あまり多くのことを考えることはできませんでした(笑)。

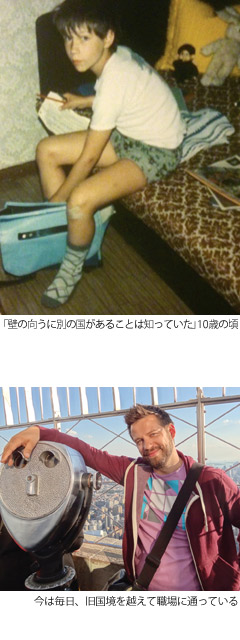

ベルリンの壁が崩壊したとき、何を真っ先に考えたかですって? 私は、生まれてから1日しか経っていなかったんですよ。だから、あまり多くのことを考えることはできませんでした(笑)。 ベルリンの壁が開いた日のことは、実はよく覚えていません。ただ、翌日学校へ行ったら、欠席しているクラスメイトが何人もいました。後で聞いたら、皆家族で西ベルリンへ出掛けていたようです。当時、僕はベルリンの壁があること、その向こうに別の国があることは知っていました。そして、その国を訪れることができないということも。

ベルリンの壁が開いた日のことは、実はよく覚えていません。ただ、翌日学校へ行ったら、欠席しているクラスメイトが何人もいました。後で聞いたら、皆家族で西ベルリンへ出掛けていたようです。当時、僕はベルリンの壁があること、その向こうに別の国があることは知っていました。そして、その国を訪れることができないということも。 家で両親とテレビを観ていたら、急にベルリンの壁崩壊のニュースが飛び込んできたのを覚えています。最初は信じられませんでしたね。それから、そのことが事実だと分かった後も、すぐに当局が軍事力を行使して事態をひっくり返すのではないかと思いました。

家で両親とテレビを観ていたら、急にベルリンの壁崩壊のニュースが飛び込んできたのを覚えています。最初は信じられませんでしたね。それから、そのことが事実だと分かった後も、すぐに当局が軍事力を行使して事態をひっくり返すのではないかと思いました。 最初に開いたベルリンの壁

最初に開いたベルリンの壁 28年間閉鎖されていた「幽霊駅」

28年間閉鎖されていた「幽霊駅」 平和革命を起こした教会

平和革命を起こした教会 オリジナルのベルリンの壁

オリジナルのベルリンの壁

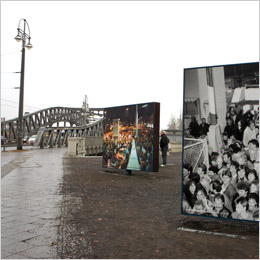

アーヘンから車でおよそ30分の場所に位置する町ファルケンブルフ。年間を通して観光客が訪れるルーインズ城跡には、クリスマスシーズンも訪問者が絶えない。彼らの目的は、城跡の下に広がる「ベルベットの洞窟(Velvet Cave)」に立つクリスマスマーケット。そこには、日常の喧騒を忘れさせる幻想的なクリスマスの世界が広がる。迷宮のような洞窟を道なりに進むその先には50以上のスタンドが並び、途中には休憩ができるカフェなどもある。

アーヘンから車でおよそ30分の場所に位置する町ファルケンブルフ。年間を通して観光客が訪れるルーインズ城跡には、クリスマスシーズンも訪問者が絶えない。彼らの目的は、城跡の下に広がる「ベルベットの洞窟(Velvet Cave)」に立つクリスマスマーケット。そこには、日常の喧騒を忘れさせる幻想的なクリスマスの世界が広がる。迷宮のような洞窟を道なりに進むその先には50以上のスタンドが並び、途中には休憩ができるカフェなどもある。 英国のツアーガイドたちが「欧州一個性的なマーケット」に選んだブリュッセルのクリスマスマーケット。全長2kmにも及ぶマーケット・ストリートには、移動遊園地や大観覧車、スケートリンク、そして200以上のスタンドが立ち並び、まさに街中に出現した巨大エンターテインメント空間といったところ。屋台では、ベルギーの郷土料理やアツアツのワッフルなどが堪能できる。一番の見どころは、世界遺産のグラン=プラス広場(Grand-Place)で行われる音と光のショー。

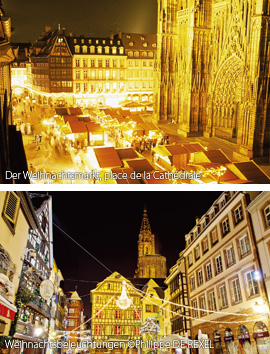

英国のツアーガイドたちが「欧州一個性的なマーケット」に選んだブリュッセルのクリスマスマーケット。全長2kmにも及ぶマーケット・ストリートには、移動遊園地や大観覧車、スケートリンク、そして200以上のスタンドが立ち並び、まさに街中に出現した巨大エンターテインメント空間といったところ。屋台では、ベルギーの郷土料理やアツアツのワッフルなどが堪能できる。一番の見どころは、世界遺産のグラン=プラス広場(Grand-Place)で行われる音と光のショー。 ライン川を挟み、バーデン=ヴュルテンブルク州ケールの向かいに位置する町ストラスブール。この時季、小さな木組みの家々はオーナメントやイルミネーションで美しく飾られ、まるでメルヘンの世界のよう。1570年以来続く、伝統あるここのマーケットは、世界の旅行者約5万9000人を対象に調査された、2013/14年度の「欧州で最も美しいクリスマスマーケット」ランキングで見事1位の座を獲得した。市内11カ所のマーケット会場はすべて徒歩圏内。

ライン川を挟み、バーデン=ヴュルテンブルク州ケールの向かいに位置する町ストラスブール。この時季、小さな木組みの家々はオーナメントやイルミネーションで美しく飾られ、まるでメルヘンの世界のよう。1570年以来続く、伝統あるここのマーケットは、世界の旅行者約5万9000人を対象に調査された、2013/14年度の「欧州で最も美しいクリスマスマーケット」ランキングで見事1位の座を獲得した。市内11カ所のマーケット会場はすべて徒歩圏内。 ロマンチックな雰囲気漂うバーゼルには、旧市街を中心に2つのマーケットが立つ。11月27日のオープニング(18:30~)では、市長の合図で街中のイルミネーションが一斉に点灯され、一瞬にしてクリスマスムードに包まれる。マーケットの各スタンドには手工芸品やキャンドル、オーナメントなどがところ狭しと並び、スープやラクレット(溶かしたアツアツのチーズに、茹でたじゃがいもなどを絡めて食べる)、キッシュなど、スイスならではの食べ物も提供される。

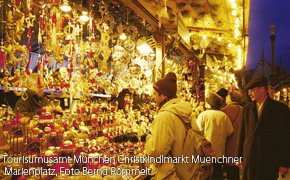

ロマンチックな雰囲気漂うバーゼルには、旧市街を中心に2つのマーケットが立つ。11月27日のオープニング(18:30~)では、市長の合図で街中のイルミネーションが一斉に点灯され、一瞬にしてクリスマスムードに包まれる。マーケットの各スタンドには手工芸品やキャンドル、オーナメントなどがところ狭しと並び、スープやラクレット(溶かしたアツアツのチーズに、茹でたじゃがいもなどを絡めて食べる)、キッシュなど、スイスならではの食べ物も提供される。 毎年300万人が訪れて賑わう当地のクリスマスマーケットの歴史は、1296年に神聖ローマ帝国の君主アルブレヒト1世が、商人に12月のマーケット開催の許可を与えたことにさかのぼる。現在のマーケットは、市庁舎前に設置されるクリスマスツリーを中心に、革製品や工芸品、食べ物の屋台など、約150のスタンドが並ぶ。期間中は子どもたちのためのワークショップも開催され、市庁舎内でクッキーやクッションカバー作りなどが体験できる(詳細は下記ウェブサイト参照)。

毎年300万人が訪れて賑わう当地のクリスマスマーケットの歴史は、1296年に神聖ローマ帝国の君主アルブレヒト1世が、商人に12月のマーケット開催の許可を与えたことにさかのぼる。現在のマーケットは、市庁舎前に設置されるクリスマスツリーを中心に、革製品や工芸品、食べ物の屋台など、約150のスタンドが並ぶ。期間中は子どもたちのためのワークショップも開催され、市庁舎内でクッキーやクッションカバー作りなどが体験できる(詳細は下記ウェブサイト参照)。 マーケットが開かれるのは、旧市街広場やヴァーツラフ広場、ハヴェル市場など世界遺産に登録されている歴史地区内。旧市街広場のマーケットには、チェコ共和国最高峰のクルコノシェ山から運ばれたもみの木が設置され、毎日17:00には明かりが点灯し、古都プラハの夜を幻想的に照らし出す。スタンドでは木工民芸品やボヘミアガラスなど、チェコの伝統製品が販売され、名物の焼菓子トゥルドゥロやチェコビールの屋台も登場する。

マーケットが開かれるのは、旧市街広場やヴァーツラフ広場、ハヴェル市場など世界遺産に登録されている歴史地区内。旧市街広場のマーケットには、チェコ共和国最高峰のクルコノシェ山から運ばれたもみの木が設置され、毎日17:00には明かりが点灯し、古都プラハの夜を幻想的に照らし出す。スタンドでは木工民芸品やボヘミアガラスなど、チェコの伝統製品が販売され、名物の焼菓子トゥルドゥロやチェコビールの屋台も登場する。 11月24日(月)~12月22日(月)

11月24日(月)~12月22日(月) Rathausmarkt, Mönckebergstraße周辺, Jungfernstieg, Santa Pauli,

Rathausmarkt, Mönckebergstraße周辺, Jungfernstieg, Santa Pauli,  Alexanderplatz, Gendarmenmarkt,

Alexanderplatz, Gendarmenmarkt,  11月26日(水)~12月22日(月)

11月26日(水)~12月22日(月) 11月24日(月)~12月30日(火)

11月24日(月)~12月30日(火) 11月24日(月)~12月23日(火)

11月24日(月)~12月23日(火) 11月20日(木)~12月30日(火)

11月20日(木)~12月30日(火) 11月20日(木)~12月23日(火)

11月20日(木)~12月23日(火) 11月24日(月)~12月23日(火)

11月24日(月)~12月23日(火) 11月21日(金)~12月23日(火)

11月21日(金)~12月23日(火) 11月21日(金)~12月23日(火)

11月21日(金)~12月23日(火) 11月25日(火)~12月22日(月)

11月25日(火)~12月22日(月) 11月25日(火)~12月22日(月)

11月25日(火)~12月22日(月) 11月27日(木)~12月24日(水)

11月27日(木)~12月24日(水)  11月26日(水)~12月22日(月)

11月26日(水)~12月22日(月) 11月27日(土)~12月23日(火)

11月27日(土)~12月23日(火) 11月28日(金)~12月24日(水)

11月28日(金)~12月24日(水) 11月26日(水)~12月23日(火)

11月26日(水)~12月23日(火) 11月27日(木)~12月24日(水)

11月27日(木)~12月24日(水)  11月28日(金)~30日(日)

11月28日(金)~30日(日)

老いも若きも、天気の良い日はカフェのテラスで

老いも若きも、天気の良い日はカフェのテラスで  ケーキ編

ケーキ編 このドレスデンの伝統菓子の発祥は、もともとはザクセンとテューリンゲン地域。小麦粉を使った土台とレーズンを混ぜたクワルク(Quark)または生クリーム、カスタードの3層構造になっている。Scheckeとは14世紀頃の男性の服装のことで、チュニックをベルトで留めた姿が3層に分かれて見えた。それになぞらえて、ケーキにその名が付けられた。

このドレスデンの伝統菓子の発祥は、もともとはザクセンとテューリンゲン地域。小麦粉を使った土台とレーズンを混ぜたクワルク(Quark)または生クリーム、カスタードの3層構造になっている。Scheckeとは14世紀頃の男性の服装のことで、チュニックをベルトで留めた姿が3層に分かれて見えた。それになぞらえて、ケーキにその名が付けられた。 地元民に愛される素朴な味

地元民に愛される素朴な味 シュヴァルツヴェルダー・

シュヴァルツヴェルダー・ ヘルントルテとも呼ばれ、バイエルン地方で親しまれているこのケーキが生まれたのは1886年。バイエルン王国の摂政王子ルイトポルトを称えて作られたのがきっかけだ。ビスキュイとバタークリームを重ね、ダークチョコレートで表面をコーティングしている。当初は、王子が支配する行政地域が7つあったことに因み7層で作られていたが、現在は6層のものもある。

ヘルントルテとも呼ばれ、バイエルン地方で親しまれているこのケーキが生まれたのは1886年。バイエルン王国の摂政王子ルイトポルトを称えて作られたのがきっかけだ。ビスキュイとバタークリームを重ね、ダークチョコレートで表面をコーティングしている。当初は、王子が支配する行政地域が7つあったことに因み7層で作られていたが、現在は6層のものもある。 バウムクーヘンの小片をバタークリームの間に挟むという一風変わった珍しいケーキ。写真のように表面をマジパンで覆っているものや、チョコレートでコーティングしたものなどがある。バウムクーヘンそのものをいただけるカフェは少ないが(クリスマスの項参照)、こちらはケーキ店やパン屋で見掛ける、ドイツ人に人気のケーキ。

バウムクーヘンの小片をバタークリームの間に挟むという一風変わった珍しいケーキ。写真のように表面をマジパンで覆っているものや、チョコレートでコーティングしたものなどがある。バウムクーヘンそのものをいただけるカフェは少ないが(クリスマスの項参照)、こちらはケーキ店やパン屋で見掛ける、ドイツ人に人気のケーキ。 デザート編

デザート編 アプフェルシュトルーデル

アプフェルシュトルーデル 北部でよく食べられるベリーのデザート。クランベリーやラズベリー、ブルーベリーと、様々な赤いベリーを粥(Grütze)状になるまで煮込んで冷やし、生クリームやクワルク、バニラアイスをかけていただく、さっぱり系の一品。ラスクとの相性も抜群だ。グラスにベリーとクリームを重ねて盛り付ければ、見た目もお洒落なデザートに変身!

北部でよく食べられるベリーのデザート。クランベリーやラズベリー、ブルーベリーと、様々な赤いベリーを粥(Grütze)状になるまで煮込んで冷やし、生クリームやクワルク、バニラアイスをかけていただく、さっぱり系の一品。ラスクとの相性も抜群だ。グラスにベリーとクリームを重ねて盛り付ければ、見た目もお洒落なデザートに変身! 薄く焼いたクレープ状のパンケーキで、東欧からオーストリアを経てドイツへと渡ってきた。パラチンケンの語源は、「平らなケーキ」を意味するPlacenta(ラテン語)。フィリングはバラエティーに富んでいるが、一般的なのはジャムや生クリームなど。粉砂糖やチョコレートソース、バニラソースなどを添えていただくのが通例だが、軽食として食べることも。

薄く焼いたクレープ状のパンケーキで、東欧からオーストリアを経てドイツへと渡ってきた。パラチンケンの語源は、「平らなケーキ」を意味するPlacenta(ラテン語)。フィリングはバラエティーに富んでいるが、一般的なのはジャムや生クリームなど。粉砂糖やチョコレートソース、バニラソースなどを添えていただくのが通例だが、軽食として食べることも。 クワルクにじゃがいもを練り合わせて焼いた小ぶりのパンケーキ。ザクセン州発祥のデザートだ。生地には、マッシュポテトとクワルク(3:1の割合)に卵、小麦粉、シナモン、レーズンを加える。外側はカリカリ、内側はモチっとした触感が癖になる。メインディッシュとしても食されるが、アイスや粉砂糖、フルーツを添えればデザートに。

クワルクにじゃがいもを練り合わせて焼いた小ぶりのパンケーキ。ザクセン州発祥のデザートだ。生地には、マッシュポテトとクワルク(3:1の割合)に卵、小麦粉、シナモン、レーズンを加える。外側はカリカリ、内側はモチっとした触感が癖になる。メインディッシュとしても食されるが、アイスや粉砂糖、フルーツを添えればデザートに。 新鮮なリンゴを使ったパンケーキ。生地をたっぷりのバターで焼き、途中でリンゴの薄切りを並べて裏返す。生地自体は甘くないので、食べる際に粉砂糖やシナモン、アイス、シロップなどをかけて、好みの味と甘さに調整するのがポイント。リンゴが1年中手に入るドイツでは、家庭で手軽に作れるデザートとして親しまれている。

新鮮なリンゴを使ったパンケーキ。生地をたっぷりのバターで焼き、途中でリンゴの薄切りを並べて裏返す。生地自体は甘くないので、食べる際に粉砂糖やシナモン、アイス、シロップなどをかけて、好みの味と甘さに調整するのがポイント。リンゴが1年中手に入るドイツでは、家庭で手軽に作れるデザートとして親しまれている。 クリスマス編

クリスマス編 バニラキプフェル

バニラキプフェル シュトレン

シュトレン ダンプフヌーデル

ダンプフヌーデル バウムクーヘン

バウムクーヘン シュペクラツィウス

シュペクラツィウス レープクーヘン

レープクーヘン