ドイツで拠点を開設した日本企業が

当地で直面する典型的な問題には、どのようなものがあるのだろうか。

従業員を雇用するに当たって必要な保険の仕組みはどうなっているのか。

そして、市場拡大を目指して事業戦略を練る際に要となるマーケティングの動向は。

入念な下調べをして、用意周到にドイツへ乗り込んでも、

入念な下調べをして、用意周到にドイツへ乗り込んでも、

実際に現地で活動してみないことには

見えてこない課題もある。

前号から続くビジネス特集の第2弾では、

健康保険、法務、マーケティングの3つの分野に関し、

それぞれの専門家に留意点やアドバイスをうかがう。

(編集部:林 康子)

保険

会社にとって、従業員の保険加入の工面は拠点設立後に直面する重要な課題の1つ。ただ、ドイツの保険の仕組みを把握していなければ、加入に当たって何から手を付けて良いか分からないということにもなりかねない。医療に関わる広範囲な保障を提供し、健康促進プログラムにも力を入れる公的健康保険大手BARMER GEKに、ドイツの健康保険の基本的枠組みを教えていただく。

BARMER GEK デュッセルドルフ地域統括所長

BARMER GEK デュッセルドルフ地域統括所長

オリバー・ヴィンケルマン氏

(Oliver Winkelmann)

1970年ヴッパータール生まれ。1991年BARMERに入社、97~2000年、経営経済学の人事マネジメントを学び、同社のヴッパータール営業所所長やノルトライン=ヴェストファーレン州支部のマーケティング・販売部長などを歴任して、13年にデュッセルドルフ地域統括所長に就任。

公的健康保険の加入条件

会社の被雇用者であれば、公的保険への加入は基本 的に問題なく可能です。自営業者やフリーランサーの場合は、加入前にかなり広範囲に及ぶ審査が必要となりますが、その際には私たちが迅速、的確なサポートを行っています。就労していない加入者の配偶者や子どもなどの家族も、無料で共同加入することができ、加入者と同様の保障を受ける権利を有します。保障内容は病気やけがの際の救急治療から入院まで、医療に関わること全般に及びます。

日本人、企業へのサポート

日本人加入者の皆さんはしばしば、保険会社が自分たちの要求を十分に理解していないという不安、不満を訴えてきます。私たちは、その大きな原因が言語にあると思っています。健康保険は自分の体に関わることですから、母語で情報を得られるというのは非常に大事。被保険者1人1人のニーズに合った良質なサービスを目指す当社では、英語、日本語で個人的なご相談を受け付ける体制を整えています。

さらに、これまで当社にとって被保険者と直に接する機会は主に各営業所でしたが、インターネットというコミュニケーション手段の発達により、現在は24時間いつでも、どこからでも相談を受け付けられるよう制度を整え、オンラインで可能なサービス内容を拡充している段階です。

また、BARMER GEKはドイツで新たに拠点を開いた日本企業向けに、その従業員の社会保障番号や健康保険ナンバーの取得申請手続き、雇用主に対する被保険者証明書の交付、健康保険カードや外国人局へ提出する保険証明書の作成など、設立の際に必要となる健康保険関連業務の包括的なサポートを提供しています。加えて、現地の日本企業や日系コミュニティーと緊密なネットワークを築き、健康保険の分野ではドイツ全域を網羅する、信頼の置けるパートナーとして認められています。

医療費カバーだけではない保険会社の役割

保険会社の第一の役割は、被保険者やその家族が病 気やけがなどの事態に遭遇した場合に、クオリティーの高い治療、介護をスムーズに受けられるようにお手伝いすることですが、その他、病気予防や治療の全段階において適切な戦略を立てることも、とても重要な任務の1つです。当社では長年、特に「予防」に重点を置き、様々な健康促進プログラムを提供しています。中でも力を入れているのが、高度な専門技能を持つ有資格トレーナーによるリラクゼーションや背中のトレーニングで、これらの病気予防コースを受講する際には補助金が給付されます(詳細は下記HP参照)。

BARMER GEKへのお問い合わせ

BARMER GEK Düsseldorf

Mercumstraße 10, 40223 Düsseldorf

TEL: 0800-332060671916(英/独)

FAX: 0800-332060671990

E-Mail:

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.barmer-gek.de

法務 - ドイツの会社法務あれこれ

主なドイツの会社形態には、有限会社(GmbH)や株式会社(AG)、合名会社(OHG)、合資会社(KG)、AGとKGを組み合わせた株式合資会社(KGaA)などがある。中でも最も多いのはGmbH。実際に日本企業も多くがこの形態を取っているが、その理由は? また、設立の際に直面しやすい問題、そして避けたいけれど、どのようなことがトラブルや訴訟に発展するかも気になるところだ。会社・労働分野を専門とするデロイト・リーガル・ジャパン・デスクの弁護士に聞く。

Deloitte Legal Japan Desk ドイツ弁護士

Deloitte Legal Japan Desk ドイツ弁護士

若月ルイ氏

(Louis Wakatsuki)

フランクフルト/東京での司法修習を経て2001年にドイツ弁護士登録。米系国際法律事務所で、日独バイリンガルとしてドイツ国内の日本企業に関する豊富な経験を積み、12年よりデロイト・リーガル・ジャパン・デスク共同責任者。企業法務(労働法、会社法、商法)を専門としつつ、その他の分野でも包括的なアドバイスを行う。講演活動も積極的に展開。

GmbHが選ばれる理由

ドイツで、会社形態としてGmbHが最も多い理由としては、まずAGと比べて設立が簡易であるという点が挙げられます。AGとGmbHの会社法の条文の数を比べても、AG法では410条もあるのに対し、GmbH法にあるのは、わずか85条。具体的にはAGの場合、5万ユーロの基本資金が必要となりますが、GmbHは2万5000ユーロで設立が可能です。

また、その簡易さは運営に関しても同様で、AGの機関として監査役会が必要ですが、GmbHでは規模が一定の枠を超えない限り、その設置は不要ということも大きなポイントです。なお、2008年11月以降は最低資本金1ユーロで設立が可能なUG(Unternehmergesellschaft)“ミニ・GmbH”という会社形態もできましたが、資本金が少ないがゆえに、会社の信頼性が得られるかという観点からしても、ドイツへの進出を考える際にこの形を選択する日本企業はあまりありません。

会社設立に当たって直面する問題

会社の組織形態として駐在員事務所(Repräsentanz)、支店(Zweigniederlassung)、GmbHのいずれを選択するにせよ、会社の設立手続きにおいて定められている登記簿謄本やその翻訳およびアポスティーユを日本から取り寄せ、ドイツ当局に提出する必要があります。書類を揃えるのは簡単そうでいて、実はその不備が案外多く、それが設立手続きの遅延の原因となったりします。

また、設立の手続きと並行して事務所の賃貸や従業員の雇用など、様々な契約を結ぶことになりますが、契約書の内容によっては思いもよらない問題に発展することがあります。例えば、社外に関することであれば、事前に解約条件や契約期間などに関する項目によく目を通さなかったがゆえに、解約したいときにすぐにできないといったことです。

ドイツは原則、契約社会ですので、1つ1つの会社の活動に契約書が必要となりますが、いったん交わした契約書は内容に不備があっても取り返しがつきません。当事務所でも、企業からすでに署名された契約書の内容に関するチェックを求められることがありますが、署名をした以上、会社にとっていかに不利な内容が書かれていたとしても、弁護士として出来ることは少ないというのが実情です。契約内容について専門家にチェックを依頼するのであれば、署名前に行うことが後々のトラブルを防止する上で得策と言えます。

最も訴訟になりやすいケースは解雇

ドイツ人は基本的に、自分に権利があると思ったら必ず訴訟を起こします。「訴訟」と聞くと、日本人にとっては喧嘩沙汰というイメージが強いですが、ドイツ人にとって訴訟は感情の問題ではなく、遵法精神を持って自分の権利を請求しているに過ぎません。例えば、最も多い訴訟は従業員の解雇をめぐるものですが、その場合も従業員が会社に対して「喧嘩を売る」というよりは、まずは裁判官に解雇が有効か無効かを問うためのものと捉えた方が良いでしょう。

企業弁護士として解雇をめぐる労働裁判に立ち会う場合、解決策として和解を勧めることが多いです。それも、退職金を支払う形が多いのは事実ですが、解雇訴訟は退職金をめぐる訴訟ではなく、前述のように解雇の有効/無効性を問うもの。解雇が無効と判断されれば、結果は雇用の継続にほかなりません。ただ、いったん解雇通知が出され、訴訟になった以上、会社側も従業員も概ね雇用継続を望まないため、退職金を支払うことで和解が図られるのです。

訴訟を未然に防ぐ

ドイツでは、商法であれ労働法であれ、訴訟を起こす場合には常にかかる事実があったか否かの証明責任が問われます。したがって、訴訟以前に以下の点を常に心掛けることで、訴訟を未然に防ぐことができます。

- 企業活動に関するあらゆることを書面に残す

- 下手な口約束をしない (口約束も約束と取られ、それを証明する第三者がいる場合には不利な要件となります)

- 曖昧な表現の文書やメールを送らない

- 状況を取り繕うために、思ってもいないことは絶対に言わない

さらに、契約書の作成に当たっては、当該契約の終了または更新の際にも問題が生じやすくなります。したがって締結の際、「契約終了」や「契約更新」の項目を設けるのであれば、細心の注意が必要です。前述のように、いったん交わした契約の内容を覆すのは難しく、締結時に契約外のことを口にしたり、メモなどのサイドレターや相手方に有利な文言の入ったメールを送れば、それだけで将来的に非常に不利になり、訴訟の原因になることを念頭に入れていただきたいと思います。

デロイト・リーガル・ジャパン・デスクへのお問い合わせ

Deloitte Legal Japan Desk

Franklinstraße 48 60486 Frankfurt am Main

TEL: +49-(0)69-7191884 -17

Mobile: +49-(0)171-2846846

E-Mail:

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.deloittelegal.de

マーケティング - ドイツでマーケティング

日本企業がドイツ・欧州市場におけるシェア拡大を狙うとき、ビジネス活動の核となるのがマーケティング戦略だ。彼を知り己を知れば百戦殆うからず。市場開拓は、まず現地で誰を対象にビジネスを展開していくのか、現地の競合他社はどのような手法を取っているのか、そして自分たちがそこで何を売り込もうとしているのかを慎重に見極めることから始まる。そのための予備知識として押さえておくべきドイツのマーケティング事情を、現地で日本企業を支える博報堂ドイツにうかがう。

Hakuhodo Deutschland GmbH アカウント・ディレクター

Hakuhodo Deutschland GmbH アカウント・ディレクター

蓮 昌幸氏

(Masayuki Ren)

2003年よりドイツ在住。博報堂ドイツにて、欧州展開をしている日本企業のマーケティング活動を、様々な施策を通してサポートしている。クリエイティブからメディアまで、ドイツのみならず、欧州全土での戦略立案を行うマーケティングのスペシャリスト。

日独の消費文化比較

日本は何と言っても消費社会。とにかく物が消費され、次から次へと新商品が出回ります。そこでは、消費者に購入を促すために自ずとマーケティング方法も非常に細分化され、結果としてムーブメントやブーム、トレンドを作ることが重要になります。その良い例が、アイドル・グループのAKBです。CDの売り上げが落ち込む中、販売するCDにアイドルと握手できる機会を提供する握手券を付けることで購入を促したり、一般の人の中からアイドルを募集し、トップを決める総選挙を企画し、それをマスメディアに流すことで話題性や共感が秋葉原という限定された地域から全国へと広がり、一大ムーブメントとなっていく。これは、和を重視する日本ならではのマーケティングと言えます。また、特に高齢者層を中心に、まだまだテレビ文化が根強く残っていて、テレビを使って購入を促す流れを作ることを、日本の企業は得意としています。

一方、ドイツは消費社会が成熟した個人主義社会。消費者が周りに影響されて買うことは少なく、その商品がいかに自分の生活に楽しみを与えてくれるかという点を重視します。したがって、ブランド名だけで商品が買われることもなく、コピー商品であっても自分の求める機能が備わっていればそれで十分という人もたくさんいます。そこでは商品テストなどのレビュー文化が進んでいて、その中で取り上げられ、良い商品だと認められることがブランドの確立に繋がります。

「マス」から「ターゲット」へ

商品訴求の方法としてのマーケティングといえば、従来、テレビや雑誌広告などを大量に投下する「マス・マーケティング」が即効性のある手段として主流でした。しかしこれには多大なコストが掛かるため、現在では「ターゲット・マーケティング」に移行する企業が増えています。これは文字通り、囲い込みたいターゲット層を絞って売り込みを掛けていく手法。具体的には、インターネットを通してできるだけ多くの人(1000人単位)に商品の認知度や消費動向に関する聞き取りを行うクオンティティー(量的)調査と、調査対象を15人程度に絞って実際に商品を見せ、体験してもらうことでその価値について意見を聞くクオリティー(質的)調査の2種類があります。それらのデータを収集・分析し、取り込みたいターゲットを決めて売り込みを掛けていきます。この調査を四半期や半年スパンで定期的に行い、その結果や売れ行きに応じて広告内容やメディアを変えていくというのが基本的な方法です。

ドイツで強いメディア、SNSの可能性

使用されるメディアの割合としては、ドイツでは伝統的に雑誌広告が強いですね。そこで重視されるのがビジュアルのインパクト、つまりアウトプットの質をいかに高めるかという点です。商品の写真1枚にしても、合成など様々な加工を施して、ピカピカに仕上げて掲載する。ビジュアルに訴える文化が根付いているために、徹底して品質にこだわった広告を雑誌やポスターで見せ、そのインパクトをきっかけに、きちんとした消費者の商品理解に繋げていくというオーソドックスな手法が定着しています。

また近年、人々がソーシャルメディア(SNS)に費やす時間の割合がますます高まっています。このことがデジタル領域におけるマーケティングの可能性を広げていますが、その内容は単に企業がバナー広告を投下するというだけにとどまりません。求められているのは受身型の広告ではなく、企業と消費者のインタラクティブな関係。企業のフェイスブックやツイッターでの投稿に対するシェアやリツイートが増えれば、自動的に情報が拡散される。SNSに力を入れることで、企業がすべき発信を行ってくれる「ブランド大使」が増えるのです。SNSを使ったマーケティングの成否は、そこでいかに話題性を作るかに掛かっています。

博報堂ドイツへのお問い合わせ

Hakuhodo Deutschland GmbH

Hanauer Landstraße 287–289 60314 Frankfurt am Main

TEL: 069-9494800

FAX: 069-949480480

E-Mail:

このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.hakuhodo.de

ドイツでビジネス お役立ちリンク

- 《外国企業誘致機関》

FrankfurtRheinMain GmbH

Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt am Main

日本企業相談窓口

TEL: +49 (0)69-68603866

(Mr. Jörn Siegle)

FAX: +49 (0)69-68603811

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.frm-united.com

- 《外国企業誘致機関》

Invest in Bavaria - Die Ansiedlungsagentur des Freistaats Bayern

Prinzregentenstraße 22, 80538 München

日本企業担当窓口

TEL: +49 (0)89-242107503

(Ms. Kaori Yamaguchi-Humpert)

FAX: +49 (0)89-242107557

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

バイエルン州駐日代表部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1

オランダヒルズ森タワーRoP 801

TEL: 03-6809-1416

(Dr. Christian Geltinger, Ms. Noe Tayama)

FAX: 03-3433-1552

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

- 《外国企業誘致機関》

NRW.INVEST GmbH

Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf

TEL: +49(0)211-13000136

(Ms. Astrid Becker)

FAX: +49(0)211-13000154

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.nrwinvest.com

- 《外国企業誘致機関》

Wirtschaftsförderungsamt Düsseldorf

Burgplatz 1, 40213 Düsseldorf

日本企業相談窓口

TEL: +49 (0)211-8995870

(Ms. Sabine Heber)

FAX: +49 (0)211-8935870

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.duesseldorf.de

- 《会計/税務》

Wedding & Partner

Biebergasse 6-10, 60313 Frankfurt am Main

TEL: +49 (0) 69 297031-0

FAX: +49 (0) 69 29703130

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.wedding-partner.de

- 《税務》

VCS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Marienstraße 18, 40212 Düsseldorf

TEL: +49(0)211-9891824

(Ms. Anja Carstens)

FAX: +49(0)211-9891823

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.vcs-steuern.de

- 《法律》

Dr. Wehberg und Partner GbR

Feithstraße 177, 58097 Hagen

TEL: +49(0)2331-10980(英独語)

(Prof. Dr. Jörn Westhoff)

FAX: +49(0)2331-109830(日英独語)

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.wehberg.de

- 《法律》

v. EINEM & PARTNER

Goethestraße 7, 60313 Frankfurt am Main

TEL: +49 (0) 69 9203479-0

(Ms. Marlene Wittwer)

FAX: +49 (0) 69 9203479-15

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.einem.de

www.wehberg.de

- 《法律》

Kanzlei Eckhardt

Jörg-Stefan Eckhardt Rechtsanwalt

Marienstrasse 18, 40212 Düsseldorf

TEL: +49(0)211-3032840

(Ms. Bianca Eckhardt)

FAX: +49(0)211-3032841

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.rajse.de/Start_jap.html

- 《IT》

IIJ Deutschland GmbH

Georg-Glock-Str.8, 40474 Düsseldorf

TEL: +49 (0)211-4570400

(Mr. Tsubasa Takagi)

FAX: +49 (0)211-4570375

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.iijeurope.com

- 《コンサルティング》

KAIGAICONSULTING

Offenbacher Landstrasse 74, 60599 Frankfurt

TEL: +49(0)69-91501140

(Mr. Jörg Nitzsche)

TEL: +49(0)69-915011420

(Ms. Chizuko Kato)

FAX: +49(0)69-915011419

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.kaigaiconsulting.com

- 《保険》

BARMER GEK Düsseldorf

Mecumstr. 10, 40223 Düsseldorf

TEL: +49(0)800-332060 67-1916

(Ms. Nina Yukiko Peters)

FAX: +49(0)800-332060 67-1990

E-Mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.barmer-gek.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

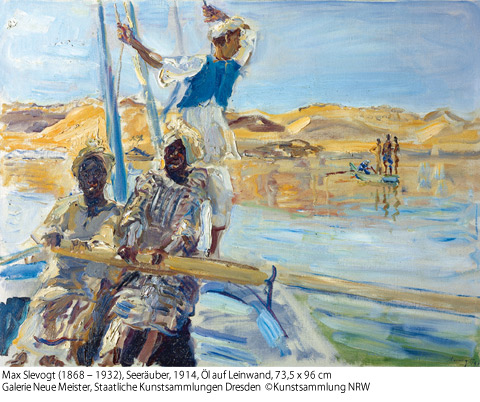

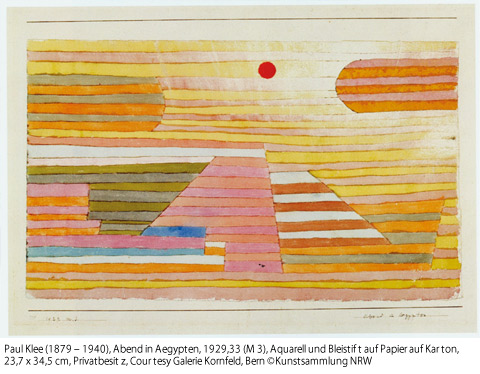

ドイツ印象派を代表する画家マックス・スレーフォクト、

ドイツ印象派を代表する画家マックス・スレーフォクト、

1720年、カール・フィリップ皇帝がハイデルベルクからマンハイムへ居を移し、40年の歳月を掛けて完成した城。ファサードは全長400m以上、総面積は約6ヘクタールで、部屋数は1000部屋に及ぶ。

1720年、カール・フィリップ皇帝がハイデルベルクからマンハイムへ居を移し、40年の歳月を掛けて完成した城。ファサードは全長400m以上、総面積は約6ヘクタールで、部屋数は1000部屋に及ぶ。 13世紀初頭に建てられたプファルツ選帝候の居城。三十年戦争で1633年にスウェーデン軍の砲撃を受けて以来、崩壊と再建を繰り返した。壮大な城址は健在で、ハイデルベルクの象徴的建造物として世界中の人々を魅了している。

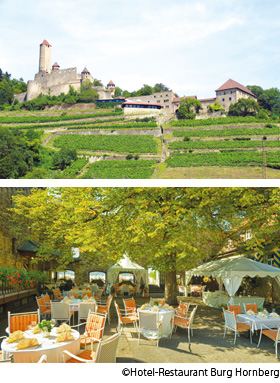

13世紀初頭に建てられたプファルツ選帝候の居城。三十年戦争で1633年にスウェーデン軍の砲撃を受けて以来、崩壊と再建を繰り返した。壮大な城址は健在で、ハイデルベルクの象徴的建造物として世界中の人々を魅了している。 ネッカー渓谷や地域一帯の美しい眺めを見渡すこの城は、13世紀の建造物とは思えないほど保存状態が良い。近くには約1800年前に古代ローマ人が造った防壁の遺跡などもあり、見どころは城だけにとどまらない。ホテルは山の稜線上に位置するので、ハイキングや散策にも最適だ。絶景ポイントは、お茶や軽い食事がとれるホテル併設のカフェテラス(営業時間11:30~17:00、軽食11:30~14:00、11~2月休業)。

ネッカー渓谷や地域一帯の美しい眺めを見渡すこの城は、13世紀の建造物とは思えないほど保存状態が良い。近くには約1800年前に古代ローマ人が造った防壁の遺跡などもあり、見どころは城だけにとどまらない。ホテルは山の稜線上に位置するので、ハイキングや散策にも最適だ。絶景ポイントは、お茶や軽い食事がとれるホテル併設のカフェテラス(営業時間11:30~17:00、軽食11:30~14:00、11~2月休業)。 ゲーテの処女戯曲「ゲェツ・フォン・ベルリッヒンゲン」に登場する実在の騎士、ベルリッヒンゲンが亡くなるまでの45年間を過ごした居城。1504年のバイエルン継承戦争に参戦した彼は右腕を失い、鉄の義手を付けてなお戦いに挑んだ英雄だ。彼の死後、1612年に孫がこの城を手放し、現在の当主一家が12代にわたり受け継いでいる。宿泊は朝食付きの基本料金から、キャンドルライト・ディナーと朝食付きのお得なセット(1人116ユーロ)もある。

ゲーテの処女戯曲「ゲェツ・フォン・ベルリッヒンゲン」に登場する実在の騎士、ベルリッヒンゲンが亡くなるまでの45年間を過ごした居城。1504年のバイエルン継承戦争に参戦した彼は右腕を失い、鉄の義手を付けてなお戦いに挑んだ英雄だ。彼の死後、1612年に孫がこの城を手放し、現在の当主一家が12代にわたり受け継いでいる。宿泊は朝食付きの基本料金から、キャンドルライト・ディナーと朝食付きのお得なセット(1人116ユーロ)もある。 14世紀に建設され、所有者はハプスブルク家のルドルフ1世にまでさかのぼる由緒ある古城。38年前に騎士の間を修復した際にはルネッサンス絵画が発掘され、こちらも一見の価値がある。併設のフレンチレストランでは繊細かつクリエイティブな料理を提供しており、結婚披露パーティー会場としても人気だ。ランチとディナーがあり、月曜定休。

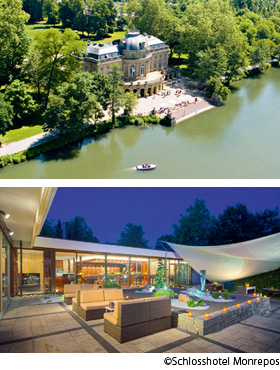

14世紀に建設され、所有者はハプスブルク家のルドルフ1世にまでさかのぼる由緒ある古城。38年前に騎士の間を修復した際にはルネッサンス絵画が発掘され、こちらも一見の価値がある。併設のフレンチレストランでは繊細かつクリエイティブな料理を提供しており、結婚披露パーティー会場としても人気だ。ランチとディナーがあり、月曜定休。 湖と250ヘクタールもの英国庭園に囲まれたロココ様式の古城ホテルは、18世紀にヴュルテンベルク公によって建設された狩猟のための夏の離宮。現在は、ホテルの敷地横にゴルフコースや乗馬クラブも備える。ヴェルサイユ宮殿をモデルに造られた大公の居城、ルードヴィヒスブルク宮殿(

湖と250ヘクタールもの英国庭園に囲まれたロココ様式の古城ホテルは、18世紀にヴュルテンベルク公によって建設された狩猟のための夏の離宮。現在は、ホテルの敷地横にゴルフコースや乗馬クラブも備える。ヴェルサイユ宮殿をモデルに造られた大公の居城、ルードヴィヒスブルク宮殿( 小高い丘の上に建つこの古城ホテルは、アンスバッハとローテンブルクの中間に位置する。堅実で質素な外見からは想像が付かないが、かわいらしい木組みの内装が印象的だ。約1000年の時を経てなお現存するこの城は、1318年の城の購入契約の記載がローテンブルクの文献に残っている。10~11月にはクリミナル・ディナー・ショー(推理劇を観賞しながら食事が楽しめるイベント、1人79ユーロ、要予約)も開催される。

小高い丘の上に建つこの古城ホテルは、アンスバッハとローテンブルクの中間に位置する。堅実で質素な外見からは想像が付かないが、かわいらしい木組みの内装が印象的だ。約1000年の時を経てなお現存するこの城は、1318年の城の購入契約の記載がローテンブルクの文献に残っている。10~11月にはクリミナル・ディナー・ショー(推理劇を観賞しながら食事が楽しめるイベント、1人79ユーロ、要予約)も開催される。 宮殿内は27部屋の見学ができ、それぞれに絢爛豪華な装飾が施され、18世紀当時の隆盛がしのばれる。見どころは「タイルの間」で、アンスバッハ製陶器ファイアンス焼きの2800枚のタイルが壁中に張り巡らされている。

宮殿内は27部屋の見学ができ、それぞれに絢爛豪華な装飾が施され、18世紀当時の隆盛がしのばれる。見どころは「タイルの間」で、アンスバッハ製陶器ファイアンス焼きの2800枚のタイルが壁中に張り巡らされている。 神聖ローマ帝国皇帝ハインリッヒ3世が、1050年に要塞を建てたことが築城の始まり。その後は拡張と修復を繰り返し、現在の複合型の城となった。二重構造の礼拝堂が最古の建築物(1200年頃)で、塔の上からは絶景を望める。

神聖ローマ帝国皇帝ハインリッヒ3世が、1050年に要塞を建てたことが築城の始まり。その後は拡張と修復を繰り返し、現在の複合型の城となった。二重構造の礼拝堂が最古の建築物(1200年頃)で、塔の上からは絶景を望める。 大自然を背景に、堂々とした佇まいを見せるルネッサンス様式のヴィーゼンタウ城。南端にそびえる塔は14世紀のもので、城も同時期に建てられたという。フス戦争(プロテスタントの先駆・フス派とカトリックの争い)やドイツ農民戦争で破壊されたが、1529年に修復工事が開始された。現在は、結婚式やイベント会場としても注目を集めており、映画祭なども開催されている。併設のビアガーデンは夏の人気スポットで、近郊にある醸造所の特製ビールが味わえる。

大自然を背景に、堂々とした佇まいを見せるルネッサンス様式のヴィーゼンタウ城。南端にそびえる塔は14世紀のもので、城も同時期に建てられたという。フス戦争(プロテスタントの先駆・フス派とカトリックの争い)やドイツ農民戦争で破壊されたが、1529年に修復工事が開始された。現在は、結婚式やイベント会場としても注目を集めており、映画祭なども開催されている。併設のビアガーデンは夏の人気スポットで、近郊にある醸造所の特製ビールが味わえる。 イタリアのバロック建築家アントニオ・ペトリーニの設計により、1686年に建てられたバンベルク司教候の夏の宮殿。4つの棟に囲まれた城の内部にはバロック庭園が広がり、「白の間」の天井に描かれた鮮やかなフレスコ画は必見だ。

イタリアのバロック建築家アントニオ・ペトリーニの設計により、1686年に建てられたバンベルク司教候の夏の宮殿。4つの棟に囲まれた城の内部にはバロック庭園が広がり、「白の間」の天井に描かれた鮮やかなフレスコ画は必見だ。 1729年に当時のバンベルク伯爵司教の甥が建設した夏の城は、7ヘクタールの庭園の中にひっそりと佇む。第2次世界大戦中は女性専用病院として使用されていたといい、様々な所有者を経て、現在はモダンなインテリアで統一したスタイリッシュなホテルに変身。料理教室(6人以上で実施、要予約)の開催やスパ施設もある。昼間は庭園の木陰でのんびりと読書、なんていうのも素敵だ。

1729年に当時のバンベルク伯爵司教の甥が建設した夏の城は、7ヘクタールの庭園の中にひっそりと佇む。第2次世界大戦中は女性専用病院として使用されていたといい、様々な所有者を経て、現在はモダンなインテリアで統一したスタイリッシュなホテルに変身。料理教室(6人以上で実施、要予約)の開催やスパ施設もある。昼間は庭園の木陰でのんびりと読書、なんていうのも素敵だ。 1306年から史実に登場するこの城は、ドイツ農民戦争や三十年戦争で甚大な被害を被った。その都度新しい建築様式を取り入れて修復されたため、その時代の建築技術を建物のあちこちに見ることができる。ナチス・ドイツ時代には、当時の所有者が帝国郵便に売却し、職員のレクリエーション施設として使用された。第2次世界大戦後は連邦郵便が高齢者ホームとして借り入れたという。素材にこだわりをみせるレストランでは、ドリンク付きコース料理(1人65ユーロ、要予約)が堪能できる。

1306年から史実に登場するこの城は、ドイツ農民戦争や三十年戦争で甚大な被害を被った。その都度新しい建築様式を取り入れて修復されたため、その時代の建築技術を建物のあちこちに見ることができる。ナチス・ドイツ時代には、当時の所有者が帝国郵便に売却し、職員のレクリエーション施設として使用された。第2次世界大戦後は連邦郵便が高齢者ホームとして借り入れたという。素材にこだわりをみせるレストランでは、ドリンク付きコース料理(1人65ユーロ、要予約)が堪能できる。 2つの川に挟まれた城塞都市クローナハの高台に立つルネッサンス様式の堅牢な城。分厚い城壁が圧巻で、城塞としては1249年に初めて文献に登場する。城壁は15~6世紀に建築され、ペンタゴンのような形で城を取り囲む。

2つの川に挟まれた城塞都市クローナハの高台に立つルネッサンス様式の堅牢な城。分厚い城壁が圧巻で、城塞としては1249年に初めて文献に登場する。城壁は15~6世紀に建築され、ペンタゴンのような形で城を取り囲む。 バイロイトの王妃エリザベス・フリデリケ・ゾフィーが1761年から所有したロココ様式の夏の城。端整な「寄木細工の間」は、一時期米国の美術収集家の手に渡ったものの、現在は壁3面と床が当館へ戻り、展示されている。

バイロイトの王妃エリザベス・フリデリケ・ゾフィーが1761年から所有したロココ様式の夏の城。端整な「寄木細工の間」は、一時期米国の美術収集家の手に渡ったものの、現在は壁3面と床が当館へ戻り、展示されている。

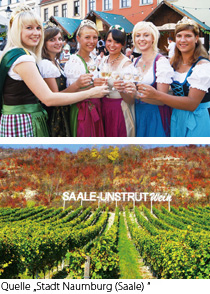

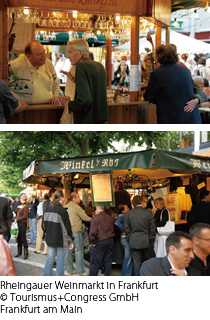

国産ワインが一堂に会す

国産ワインが一堂に会す ワインとムードの相乗効果

ワインとムードの相乗効果 レアな白ワインを求めて

レアな白ワインを求めて ワインも温泉もという欲張りな方へ

ワインも温泉もという欲張りな方へ 2つの祭りを一度に楽しめる

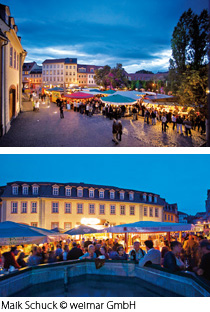

2つの祭りを一度に楽しめる ゲーテゆかりの地でワインを満喫!

ゲーテゆかりの地でワインを満喫! ワインを飲んで、陶器を愛でる

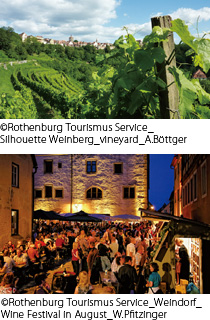

ワインを飲んで、陶器を愛でる ほろ酔い気分で中世にタイムスリップ?!

ほろ酔い気分で中世にタイムスリップ?! 厳選プレミアムワインに舌鼓

厳選プレミアムワインに舌鼓 規模と試飲消費量で群を抜く

規模と試飲消費量で群を抜く 国際色豊かな屋台が魅力

国際色豊かな屋台が魅力 飲んで踊ってはじけよう!

飲んで踊ってはじけよう! 有機ワインと過ごす贅沢な夜

有機ワインと過ごす贅沢な夜 街並みを眺めながら、甘美なひとときを

街並みを眺めながら、甘美なひとときを 赤ワインの宝庫

赤ワインの宝庫 キング・オブ・リースリングを味わう

キング・オブ・リースリングを味わう