常に街のどこかでマーケットが立つ、アンティークの都、英国へひとっ飛び。

あちらこちらに佇む骨董屋では、色とりどりの陶器や古い家具、

絵画にペンにボタンまで、ありとあらゆる品物が歴史を背負って佇んで、

次のご主人様を待っている。

そんな中、雑多な品々に紛れて鈍い光を放つ、シルバー製品にご注目!

マーケットでは散(ばら)で売られていることも多く、

見方さえ心得ていれば意外な掘り出し物に出合えることも。

本特集では、英国シルバー製品の見方をご紹介。製品の背景が分かれば愛着もわくというもの。

にわか目利き気分で宝探しに出掛けよう。

(取材・文: Shoko Rudquist)

英国シルバー製品の「ホールマーク」って?

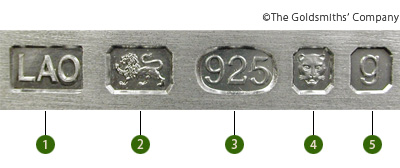

シルバー製品の品質保証マークを付ける際に

使われる刻印

英国のシルバー製品は、古くから、世界に誇る品質を保っているとされる。それもこれも、数百年以上前から国単位で厳格な品質管理が行われ、厳正な審査にのっとった品質保証マークである「ホールマーク」が各製品に刻印されてきたからだ。そこでまずは、英国シルバー製品を見る上で最も重要な要素の1つと言える「ホールマーク」についてみていこう。

鍵は純度

英国ではゴールドと並び、ローマ時代から希少な貴金属としてもてはやされてきたシルバー。その価値の高さから12世紀にはすでに取引法が定められ、14世紀になると銀の含有率が92.5%を超えるものだけを正式なシルバー製品とする、という決まりもできる。日本でも耳にすることの多い「スターリング・シルバー(Sterling silver)」とは、この純度を持つシルバー製品のこと。欧州各国では、純度80%や83%のものもシルバー製品として扱われる中、英国では以来一貫してこの純度が保たれている。英国製のシルバー製品が世界にそのクオリティーを誇るのは、この厳格な制度のおかげだ。

そしてこの頃から、各製品は生産者により品質が保証されていることを示す刻印が押されるまで出荷が許されなくなる。これが、「ホールマーク」の始まり。15世紀にはそれに日付を示す文字も加わる。つまり、この時期以降に製造された製品のうち現存する英国産シルバー製品のほとんどは、いつ誰がどこで製造したかが分かるということだ(ただ残念なことに、17世紀以前に使用されていたシルバー製品のほとんどは戦争の際に武器の原料として再利用されたため、現存しているものは少ない)。

地域によって微妙な違いがあったホールマークの図柄が全国で統一されたのは、「ホールマーク法」が施行された1975年のこと。そしてこの法により、7.8グラム以上の重量があるすべてのシルバー製品は、ホールマークを刻印しない限りシルバー製品と呼んではいけないことに。英国内で流通するすべてのシルバー製品には、必ずホールマークが押されることになったのだ。

アセイ・オフィス

厳格な分析・鑑定を行い、ホールマークを刻印することのできる機関は、国によって定められている。アセイ(試金)・オフィスと呼ばれるこの機関は現在英国内に4つ。1300年から鑑定を行い、1327年には国内初のアセイ・オフィスとして認知されたロンドン・オフィス、教会や家庭で使用される銀器が盛んに製造され、15世紀から鑑定が行われるようになったというエディンバラ・オフィス、1773年の創立時にはシルバー製造業が国内で最も栄えていたというバーミンガム・オフィス、そして燭台の製造で名を馳せ、バーミンガムと時を同じくして創立されたシェフィールド・オフィスがそれらになる。このほかにも、ヨーク、ノリッチ、エクセター、ダブリン、ニューカッスル、チェスター、グラスゴーといった町にもオフィスは存在したが、それぞれすでに閉められている。

現存するほとんどのシルバー製品には、上記のアセイ・オフィスによる刻印が押されている。マークはオフィスによって異なり、どの街で鑑定された製品かが一目瞭然。併せて押される日付を示す文字(デート・レター)などまで読むことができれば、いつどこで生産され、品質が保証されたかがはっきりするという仕組みなのだ。

ホールマーク読解術

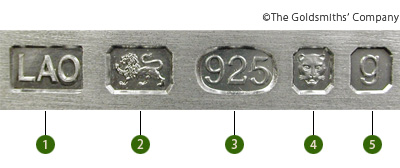

それでは、具体的にどうすればホールマークが読めるのだろう。1975年の法制定以降、ホールマークは、基本的に下のような形で並んでいる。左から、①メーカーズ・マーク、②スタンダード・マーク、③メタル & ファインネス・マーク、④アセイ・オフィス・マーク、⑤デート・レターだ。ここからは、これらのマークを詳しく説明していこう。

メーカーズ・マーク

メーカーズ・マーク

それぞれの生産者のマーク。通常、メーカーの名前が2、3文字のアルファベットに短縮された形で表されている。

スタンダード・マーク

スタンダード・マーク

シルバー含有率92.5%を超える「英国品質」を保証するマーク。ライオンの全体像が描かれている。スターリング・シルバーと呼ばれるのはこれ(1974年頃までに製造されたものは、王冠をかぶったライオンの顔の場合も)。1975年以前のものには「ブリタニア像」と呼ばれる王冠をかぶったライオンの全体像(純度95.84%)が押されていることもある。

メタル & ファインネス・マーク

メタル & ファインネス・マーク

シルバーの純度を表すマーク。

800 純度80%

925 純度92.5% スターリング・シルバー

958 純度95.84% ブリタニア・シルバー

999 純度99.9% いわゆる純銀

アセイ・オフィス・マーク

アセイ・オフィス・マーク

どこのアセイ・オフィスでホールマークが押されたかが分かる。

● レオパード

ロンドン・アセイ・オフィス。1327年、英国で初めに分析鑑定の専門組織として承認されたオフィス。1697〜1719年は横向きのライオンが代用された。

● 錨

バーミンガム・アセイ・オフィス。シルバー製品の名産地だったことから1773年に創立。1973年の製品には創立200年を記念した特別印が押されている。ちなみに、錨マークが横向きになっていればその品はゴールドかプラチナだ。

● ヨーク・ローズ

シェフィールド・アセイ・オフィス。燭台の名産地として有名に。1974年12月までは王冠のマークを使用していた。

● 城

エディンバラ・アセイ・オフィス。シルバーの分析鑑定に関しては、15世紀半ばからの歴史がある。

デート・レター

デート・レター

アルファベットと枠の組み合わせ。大文字だったり小文字だったり、ブロック体だったり飾り文字だったりと、様々なデザインで表される文字を、これまた様々な枠の形と組み合わせ、何年に刻印が押されたかを示す仕組み。ただしロンドン以外のオフィスでは、1999年以降はこの刻印付けが省略されている。

これらのホール・マークの組み合わせ次第で、いつ、どこのメーカーが作った製品か、そしてその品質までがはっきりと分かるというからくり、分かっていただけただろうか。また上記のほかにも、女王の即位記念日などがある年には「コメモレーション・マーク」が刻印される。女王が即位60周年の「ダイヤモンド・ジュビリー」を迎える今年2012年にも、もちろんこれを記念する刻印が用意されている。

ただし、特にメーカーズ・マークとデート・レターに関しては、その種類が相当数に上るため、興味のある方にはオンライン・ショッピングのアマゾン(www.amazon.co.uk)などで5ポンド程度で購入できる、ホールマークの種類を図解したポケット・サイズの本がお勧め。小さめサイズなら、マーケットでの宝探しの際にも重宝する。また各地のアセイ・オフィスでも鑑定を受け付けているので、相談してみてもいいだろう。

ただし、特にメーカーズ・マークとデート・レターに関しては、その種類が相当数に上るため、興味のある方にはオンライン・ショッピングのアマゾン(www.amazon.co.uk)などで5ポンド程度で購入できる、ホールマークの種類を図解したポケット・サイズの本がお勧め。小さめサイズなら、マーケットでの宝探しの際にも重宝する。また各地のアセイ・オフィスでも鑑定を受け付けているので、相談してみてもいいだろう。

英国シルバー豆知識

ホールマークについてのにわか知識は身に付けた。いざ、マーケットでお買い物! となったときに覚えておくと、もしかすると役に立つかもしれない豆知識をここではいくつかご紹介。ディーラーのおじさんやおばさんに舐められないよう、そして話を弾ませて値切りやすい雰囲気を作るため、ちょっとした物知り顔で参上しよう。

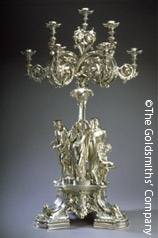

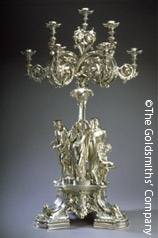

銀の燭台

19世紀にガス灯が普及するまで、ほぼ唯一の照明器具だったろうそく。銀製の燭台も多く製造されたが、17世紀頃までは中心部が空洞だったため壊れやすく、今日手に入る銀製の燭台は主に17世紀以降に製造されたものがほとんどだ。蝋燭を立てる腕が2本以上ある燭台が誕生したのは17世紀後半。3本のものは18世紀後半、5本以上は19世紀になってからだ。

1853 10 Light Candelabrum, Hunt & Roskell

カトラリー

16〜17世紀初頭、人々は友人宅に食事に招かれると、自分専用のマイ・スプーン&ナイフを持参していたのだそう。フォークはまだ存在せず、代わりにナイフの先端が割れて、刺した物を持ち上げやすいようになっていたようだ。1660年以降に、先が2本になったフォークが登場。フォークの歯の数は3本、4本と、時代を追うごとに増していった。4本のものは基本的に1760年以降に製造されたもの。

1691 Treffid Spoon, Richard Sweet

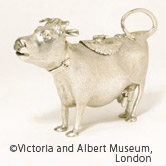

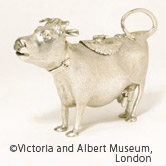

牛のミルク差し

英国に暮らしていれば、愛嬌のある牛の形をした、陶器製のミルク差しに一度は出会う。尻尾を持って傾けると牛の口からミルクが注がれるあの容器、元々はシルバー製品だ。1759年に、シルバー職人ジョン・シュッペによって製造された銀製のミルク差しは、19世紀になってイングランド中部ストラトフォードシャーの陶器メーカーらによってコピーされ始め、現在に至っている。

1758-1759, Creamer Jug in the Form of a Cow, John Schuppe

シノワズリ・モチーフ

英国における紅茶の歴史は意外と浅く、17世紀後半に東洋の秘薬として売られ出したのが始まりだ。当初は高級食品だった紅茶は、貴族たちの間で大層もてはやされ、流行のデザインが施された美しい銀製の茶器が誕生する。そして、当時人気を博していたデザインと言えば東洋風のモチーフ、「シノワズリ」。初期のティー・セットは、意外にもアジアン・テイストのものがほとんどなのだ。

1747 Tea Caddy, Paul de Lamerie

ホール・マークの読み方や英国シルバーの歴史がざっくり分かったら、あなたももう立派な目利き。以前はちんぷんかんぷんだったディーラーのおじさんやおばさんの説明にも、訳知り顔で頷けるはず。シルバー製品に関しては世界屈指の品質を誇るここ英国で、シルバー・アンティークを探すのに持ってこいの場をご紹介しよう。

掘り出す / 購入する

世界有数のシルバー専門店街

London Silver Vaults

本気で一生物のシルバー製品を探すなら、世界的にも有名なこちらへ。17世紀のアンティークからコンテンポラリーまで、シルバー製品だけを専門に扱うディーラーが店を構える専門店街「ロンドン・シルバー・ボルツ」だ。元大型信用金庫だった重厚な建物を再利用しており、セキュリティー万全の環境で、それぞれその道50年以上という30のディーラーがとっておきの製品をそろえている。中には、中国と日本のシルバー製品を専門に扱うディーラーなどもあり、よそではお目にかかれないセレクションが期待できる。定期的にエキシビションも開催しているので、購入はさておいても、まずは見識を高めに出掛けたい。

本気で一生物のシルバー製品を探すなら、世界的にも有名なこちらへ。17世紀のアンティークからコンテンポラリーまで、シルバー製品だけを専門に扱うディーラーが店を構える専門店街「ロンドン・シルバー・ボルツ」だ。元大型信用金庫だった重厚な建物を再利用しており、セキュリティー万全の環境で、それぞれその道50年以上という30のディーラーがとっておきの製品をそろえている。中には、中国と日本のシルバー製品を専門に扱うディーラーなどもあり、よそではお目にかかれないセレクションが期待できる。定期的にエキシビションも開催しているので、購入はさておいても、まずは見識を高めに出掛けたい。

53-64 Chancery Lane London WC2A 1QS

Tel: +44(0)20 7242 3844

www.thesilvervaults.com

月〜金9:00-17:30 土9:00-13:00

立地最高!ハイソなマーケット

Grays

ロンドン市内中心、ボンド・ストリート駅のそばに位置するインドア型マーケット。元々はトイレのショールームだったという建物を、1977年、ベニー・グレイ氏なる英国人紳士が買い取り創立した。マーケットとはいうものの、各ディーラーがブースごとに店舗を構える小売店の集合体だ。2フロアに200以上のディーラーがひしめき合っており、陶器から家具、ジュエリーまで幅広い品揃え。30を超えるディーラーがシルバー製品を専門に扱っており、掘り出し物に出合える確率は高し。便利な立地を利用して、こまめに覗いてみよう。ちなみに地階では、北部ハムステッドから始まり市内の地下を貫くテムズ河の支流を見ることもできる。

ロンドン市内中心、ボンド・ストリート駅のそばに位置するインドア型マーケット。元々はトイレのショールームだったという建物を、1977年、ベニー・グレイ氏なる英国人紳士が買い取り創立した。マーケットとはいうものの、各ディーラーがブースごとに店舗を構える小売店の集合体だ。2フロアに200以上のディーラーがひしめき合っており、陶器から家具、ジュエリーまで幅広い品揃え。30を超えるディーラーがシルバー製品を専門に扱っており、掘り出し物に出合える確率は高し。便利な立地を利用して、こまめに覗いてみよう。ちなみに地階では、北部ハムステッドから始まり市内の地下を貫くテムズ河の支流を見ることもできる。

58 Davies Street & 1-7 Davies Mews London W1K 5AB

Tel: 44(0)20 7629 7034

www.graysantiques.com

月〜金10:00-18:00 土11:00-17:00 日休

国内最大級インドア・マーケット

Alfies Antique Market

ボンド・ストリート駅すぐのインドア・マーケット「グレイズ」の仕掛け人グレイ氏が、同館より先に自分の生まれ育った地区で手掛けたのがこちら。すっかり荒れ果てていた古いデパートを改造した、その規模は国内最大級というアンティーク・マーケット、「アルフィーズ」だ。「グレイズ」と同じインドア形態をとり、100以上のディーラーがブースを構える。レトロなファッション小物やインテリア小物があふれ、アンティークというよりむしろヴィンテージ色の強い品揃えながら、シルバーや真鍮(しんちゅう)製品に特化したお店も。シルバー製品目当ての訪問客が少ないからこそ、意外なお宝に遭遇する可能性に期待できそうだ。

ボンド・ストリート駅すぐのインドア・マーケット「グレイズ」の仕掛け人グレイ氏が、同館より先に自分の生まれ育った地区で手掛けたのがこちら。すっかり荒れ果てていた古いデパートを改造した、その規模は国内最大級というアンティーク・マーケット、「アルフィーズ」だ。「グレイズ」と同じインドア形態をとり、100以上のディーラーがブースを構える。レトロなファッション小物やインテリア小物があふれ、アンティークというよりむしろヴィンテージ色の強い品揃えながら、シルバーや真鍮(しんちゅう)製品に特化したお店も。シルバー製品目当ての訪問客が少ないからこそ、意外なお宝に遭遇する可能性に期待できそうだ。

13-25 Church Street London NW8 8DT

Tel: 020 7723 6066

www.alfiesantiques.com

火〜土 10:00-18:00

ストリート・マーケットの大御所

Portobello Road Market

言わずと知れた国内最大級の週末ストリート・マーケット。ロンドン西部のノッティング・ヒルから続くポートベロー・ロード沿いで、毎週土曜日に開催されている。19世紀後半に誕生した当時は食料を扱う露天商が中心だったというが、20世紀半ばにはアンティークの取引も行われるように。現在は、ノッティング・ヒル・ゲート駅に近い南寄りの通り沿いを中心に、平日も商いを行う骨董品店が軒を連ねるほか、土曜日にはカトラリーや食器類のアンティーク露天商も出店する。スプーンやフォークが束になって無造作に売られているのはストリート・マーケットならでは。じっくり品定めして、お気に入りを見つけよう。

言わずと知れた国内最大級の週末ストリート・マーケット。ロンドン西部のノッティング・ヒルから続くポートベロー・ロード沿いで、毎週土曜日に開催されている。19世紀後半に誕生した当時は食料を扱う露天商が中心だったというが、20世紀半ばにはアンティークの取引も行われるように。現在は、ノッティング・ヒル・ゲート駅に近い南寄りの通り沿いを中心に、平日も商いを行う骨董品店が軒を連ねるほか、土曜日にはカトラリーや食器類のアンティーク露天商も出店する。スプーンやフォークが束になって無造作に売られているのはストリート・マーケットならでは。じっくり品定めして、お気に入りを見つけよう。

Portobello Road London W11 2QB

Tel: 44(0)20 7229 8354

www.notting-hill.org

土 8:00-16:30

学ぶ / 鑑賞する

シルバーの専門家を目指すなら

The Goldsmiths’ Company

ロンドンのアセイ・オフィスを運営する「ザ・ゴールドスミスズ・カンパニー」が、現在、同組織最大の出資額を投じてロンドン東部のクラーケンウェル地区に建設中の、「ゴールドスミスズ・センター」。2012年初頭に完成予定のこの施設は、シルバーを初めゴールド、プラチナといった貴金属の専門家を目指す人たちを受け入れる学術機関となる。ワークショップやセミナー・ルームなどが完備されるのはもちろん、一般に公開されるエキシビション・エリアやカフェも備える。1872年に創立されたロンドンで最も古い寄宿学校の1つだった建物を再利用した、美しい外観も見もの。同組織のサイトで詳細をチェックして、完成後の雄姿をぜひ一目見に行きたい。

Goldsmiths’ Hall, Foster Lane London EC2V 6BN

Tel: +44(0)20 7606 7010

thegoldsmiths.co.uk

www.goldsmiths-centre.org

充実のコレクションで目を肥やす

Victoria & Albert Museum

英国屈指のシルバー・コレクションを誇るヴィクトリア & アルバート・ミュージアムでは、3階の「シルバー・ギャラリー」内で、世界各国から集めた、実に1万点以上の作品を展示している。中でも英国シルバーのコレクション数は、公的機関としては世界最大。欧州各地の作品も充実しており、希少な1400年代のものから鑑賞できる。アンティーク・シルバーの歴史を一望するには、これ以上の施設はないはず。マーケットでお気に入りの一品を見付けるまで、ここで審美眼を磨いておこう。

Cornwell Road London SW7 2RL

Tel: +44(0)20 7942 2000

月〜日10:00-17:45(金は22:00まで)

www.vam.ac.uk

シルバー製品のお手入れ

シルバー製品のお手入れ

シルバー製品と聞いて物怖じしてしまう人もいるかもしれないが、銀器は中世から日常的に使われてきた身近な道具でもある。多くのアンティーク・シルバーが出回っていることから、大切に使えば時代を超えて輝き続けるのは明らか。お気に入りのシルバー製品を長く愛でていけるよう、ここで基本的なお手入れの際の注意事項をまとめておこう。

- 食器洗い機は避け、手洗いを厳守。その際、シルバーの変色を促すレモン成分が入った洗剤は使わないようにしよう。また洗った後は、手早く水滴をふき取ること。そのままにしておくと水滴のあとが残ってしまう。

- 普段使いのシルバー・カトラリーは、毎回食事が終わったらすぐに洗い、水分を手早くふき取るだけで十分光沢は保たれる。あまり磨き過ぎると却って製品を痛めることになるので注意。

- 塩は変色の最大の敵。塩用の小皿、ソルト・セラーなどに残った塩は、食事が終わったら毎回別容器に移し替えよう。セラーをきれいに洗うことも忘れずに。

- シルバーの変色は、主に硫黄成分と空気中の水素成分によって促される。卵、タマネギ、マヨネーズといった食品は硫黄を含むため、変色を促しやすい。これらを使った料理をいただいた後は、何はともあれ即座に洗ってしまおう。

- もし変色が進んでしまったら、シルバー専用の研磨剤を使って磨こう。シルバー製品を専門に扱うディーラーなら、手袋状になったものや布状のものなど、日常使いに適したものを扱っていることも多いので問い合わせてみて。ただし、高価なものは念のため専門家に頼むのも手だ。

英国における、各年代の代表的なシルバー製品のデザインを紹介。

*カッコ内の記述は制作年と作者名

| 1450 |

銀の大杯 (1460、製作者不明) |

|

|

|

| 1500 |

|

|

| 1550 |

1559年の戴冠式でエリザベス1世が使用したと伝えられているカップ

(1554、製作者不明) |

|

|

|

| 1600 |

|

|

| 1650 |

お粥用ボウル (1667、製作者不明) |

|

|

|

| 1700 |

チョコレート用ポット(1717、Joseph Ward) |

|

|

|

| 1750 |

コーヒー・ポット(1796、Henry Chawner) |

|

|

|

| 1800 |

|

|

1850 |

ティー・セット(1850、J. Angell) |

|

| 1870 |

日本的な装飾が施されたトレイ(1877、Elkington & Co.) |

|

| 1880 |

ワイン入れ (1880、Hukin & Heath) |

|

|

|

| 1900 |

ボウル(1902、C.R. Ashbee for the Guild of Handicraft) |

|

| 1930 |

蓋付きボウル (1931、H.G. Murphy) |

|

|

|

| 1950 |

燭台 (1958、Robert Welch) |

|

| 1960 |

昆虫を彷彿とさせるデザインのボウル (1962、Gerald Benney) |

|

|

|

| 1990 |

エナメル加工された皿 (1999、Jane Short) |

|

|

|

| 2000 |

古代エジプトの女神、イシスの名が付けられたボウル

(2011、Abigail Brown) |

|

©The Goldsmiths' Company

東日本大震災1周年

東日本大震災1周年

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

健康な食生活は、理想の身体作りへの第一歩。とはいえ、日本とは勝手が違うここドイツの食文化に馴染めず悩んでいる読者は多いだろう。そこで編集部が着目したのが、自然食事法と言われる「マクロビオティック」。今号では、この道に詳しいドイツ在住のMikaさんに、体を中からキレイにしてくれるというマクロビオティックの基本的な考え方と実践法をうかがいました。体の中側も外側もピカピカに磨けば、“美の女神”が微笑みかけてくれるはず!

健康な食生活は、理想の身体作りへの第一歩。とはいえ、日本とは勝手が違うここドイツの食文化に馴染めず悩んでいる読者は多いだろう。そこで編集部が着目したのが、自然食事法と言われる「マクロビオティック」。今号では、この道に詳しいドイツ在住のMikaさんに、体を中からキレイにしてくれるというマクロビオティックの基本的な考え方と実践法をうかがいました。体の中側も外側もピカピカに磨けば、“美の女神”が微笑みかけてくれるはず! 小野崎 麦味噌

小野崎 麦味噌  玄米

玄米  麦芽糖は、麦から造られた素朴でやさしい味の甘味料。スイーツを作るときの甘味料に使えば、身体への負担を軽減してくれる。米飴は水飴の一種で、麦芽糖よりさらっとしていている。

麦芽糖は、麦から造られた素朴でやさしい味の甘味料。スイーツを作るときの甘味料に使えば、身体への負担を軽減してくれる。米飴は水飴の一種で、麦芽糖よりさらっとしていている。 ジョウセン醤油

ジョウセン醤油

マクロビオティック、はじめました

マクロビオティック、はじめました 久司道夫のマクロビオティック 四季のレシピ

久司道夫のマクロビオティック 四季のレシピ 小さなキッチンの大きな宇宙

小さなキッチンの大きな宇宙

本気で一生物のシルバー製品を探すなら、世界的にも有名なこちらへ。17世紀のアンティークからコンテンポラリーまで、シルバー製品だけを専門に扱うディーラーが店を構える専門店街「ロンドン・シルバー・ボルツ」だ。元大型信用金庫だった重厚な建物を再利用しており、セキュリティー万全の環境で、それぞれその道50年以上という30のディーラーがとっておきの製品をそろえている。中には、中国と日本のシルバー製品を専門に扱うディーラーなどもあり、よそではお目にかかれないセレクションが期待できる。定期的にエキシビションも開催しているので、購入はさておいても、まずは見識を高めに出掛けたい。

本気で一生物のシルバー製品を探すなら、世界的にも有名なこちらへ。17世紀のアンティークからコンテンポラリーまで、シルバー製品だけを専門に扱うディーラーが店を構える専門店街「ロンドン・シルバー・ボルツ」だ。元大型信用金庫だった重厚な建物を再利用しており、セキュリティー万全の環境で、それぞれその道50年以上という30のディーラーがとっておきの製品をそろえている。中には、中国と日本のシルバー製品を専門に扱うディーラーなどもあり、よそではお目にかかれないセレクションが期待できる。定期的にエキシビションも開催しているので、購入はさておいても、まずは見識を高めに出掛けたい。 ロンドン市内中心、ボンド・ストリート駅のそばに位置するインドア型マーケット。元々はトイレのショールームだったという建物を、1977年、ベニー・グレイ氏なる英国人紳士が買い取り創立した。マーケットとはいうものの、各ディーラーがブースごとに店舗を構える小売店の集合体だ。2フロアに200以上のディーラーがひしめき合っており、陶器から家具、ジュエリーまで幅広い品揃え。30を超えるディーラーがシルバー製品を専門に扱っており、掘り出し物に出合える確率は高し。便利な立地を利用して、こまめに覗いてみよう。ちなみに地階では、北部ハムステッドから始まり市内の地下を貫くテムズ河の支流を見ることもできる。

ロンドン市内中心、ボンド・ストリート駅のそばに位置するインドア型マーケット。元々はトイレのショールームだったという建物を、1977年、ベニー・グレイ氏なる英国人紳士が買い取り創立した。マーケットとはいうものの、各ディーラーがブースごとに店舗を構える小売店の集合体だ。2フロアに200以上のディーラーがひしめき合っており、陶器から家具、ジュエリーまで幅広い品揃え。30を超えるディーラーがシルバー製品を専門に扱っており、掘り出し物に出合える確率は高し。便利な立地を利用して、こまめに覗いてみよう。ちなみに地階では、北部ハムステッドから始まり市内の地下を貫くテムズ河の支流を見ることもできる。 ボンド・ストリート駅すぐのインドア・マーケット「グレイズ」の仕掛け人グレイ氏が、同館より先に自分の生まれ育った地区で手掛けたのがこちら。すっかり荒れ果てていた古いデパートを改造した、その規模は国内最大級というアンティーク・マーケット、「アルフィーズ」だ。「グレイズ」と同じインドア形態をとり、100以上のディーラーがブースを構える。レトロなファッション小物やインテリア小物があふれ、アンティークというよりむしろヴィンテージ色の強い品揃えながら、シルバーや真鍮(しんちゅう)製品に特化したお店も。シルバー製品目当ての訪問客が少ないからこそ、意外なお宝に遭遇する可能性に期待できそうだ。

ボンド・ストリート駅すぐのインドア・マーケット「グレイズ」の仕掛け人グレイ氏が、同館より先に自分の生まれ育った地区で手掛けたのがこちら。すっかり荒れ果てていた古いデパートを改造した、その規模は国内最大級というアンティーク・マーケット、「アルフィーズ」だ。「グレイズ」と同じインドア形態をとり、100以上のディーラーがブースを構える。レトロなファッション小物やインテリア小物があふれ、アンティークというよりむしろヴィンテージ色の強い品揃えながら、シルバーや真鍮(しんちゅう)製品に特化したお店も。シルバー製品目当ての訪問客が少ないからこそ、意外なお宝に遭遇する可能性に期待できそうだ。 言わずと知れた国内最大級の週末ストリート・マーケット。ロンドン西部のノッティング・ヒルから続くポートベロー・ロード沿いで、毎週土曜日に開催されている。19世紀後半に誕生した当時は食料を扱う露天商が中心だったというが、20世紀半ばにはアンティークの取引も行われるように。現在は、ノッティング・ヒル・ゲート駅に近い南寄りの通り沿いを中心に、平日も商いを行う骨董品店が軒を連ねるほか、土曜日にはカトラリーや食器類のアンティーク露天商も出店する。スプーンやフォークが束になって無造作に売られているのはストリート・マーケットならでは。じっくり品定めして、お気に入りを見つけよう。

言わずと知れた国内最大級の週末ストリート・マーケット。ロンドン西部のノッティング・ヒルから続くポートベロー・ロード沿いで、毎週土曜日に開催されている。19世紀後半に誕生した当時は食料を扱う露天商が中心だったというが、20世紀半ばにはアンティークの取引も行われるように。現在は、ノッティング・ヒル・ゲート駅に近い南寄りの通り沿いを中心に、平日も商いを行う骨董品店が軒を連ねるほか、土曜日にはカトラリーや食器類のアンティーク露天商も出店する。スプーンやフォークが束になって無造作に売られているのはストリート・マーケットならでは。じっくり品定めして、お気に入りを見つけよう。 シルバー製品のお手入れ

シルバー製品のお手入れ

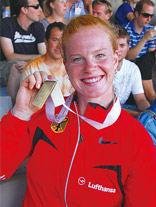

15歳にしてハンマー投の才能を見出されたベティー。ハンマー投の、どんなところに魅力を感じているのだろうか?

15歳にしてハンマー投の才能を見出されたベティー。ハンマー投の、どんなところに魅力を感じているのだろうか? 我慢の冬を越え、表彰台のてっぺんに立つ。経験した者にしか分からない感動があるだろう。

我慢の冬を越え、表彰台のてっぺんに立つ。経験した者にしか分からない感動があるだろう。