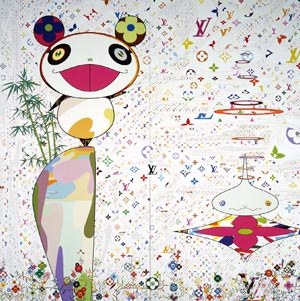

笑顔が溢れる花のイラスト、等身大のフィギュア、目玉を散りばめたようなデザインなど、一瞬で見る者の目を奪う村上隆の作品群。どこか親近感が沸くのは彼のキャラクターの愛らしさと、日本画科博士号を持つ彼の作品から日本の侘び寂びを感じるからかもしれない。

日本のアートを世界に発信しつづける村上隆の作品、その変遷をたどる©MURAKAMI ─村上隆回顧展─ は、 3カ国4都市を巡る展覧会。ロサンゼルスとニューヨークで大喝采を受けた©MURAKAMIが3番目の都市フランクフルトに上陸! 絵画や彫刻、映像など130点以上もの作品が来場者を待ち受けている。オープニングに参加した編集部がMURAKAMIワールドの魅力に迫る。(取材・文:編集部)

世界のMURAKAMIの秘密

Wer ist MURAKAMI? - Ich bin ein Marketing-Künstler.

村上作品は数億円単位の価格で取引される美術作品として世界の注目を集めている。これまで日本のサブカルチャーというカテゴリーにあったオタク文化やアニメ文化を武器に世界のトップアーティストの仲間入りを果たした村上氏は、自身を「マーケティング・アーティスト」と呼ぶ。

日本のアートが世界に通用しなかったのは「欧米アート界のルールを踏まえていなかったから」と、戦後日本の漫画やアニメなどのポップカルチャーを「スーパーフラット」と呼び、欧米の芸術・文化史の文脈の中に再構築し、組み込んだのだ。つまり、自身の芸術がどういった文化的背景を持って生まれ、アート界においてどういった意味を持つのかを自分で説明してしまったのだ。このアプローチが奏功し、日本のポップカルチャーが新しい価値を持って世界に受け入れられたところに村上氏の功績がある。

今まで芸術家たちが踏み込まなかったアートビジネス論を展開し、日本にマーケットの基盤を造るため挑戦し続ける村上氏のとどまることのない躍進、勢いが作品からも溢れ、人々を惹きつける。

村上 隆(TAKASHI MURAKAMI)

1962年東京都生まれ。現代美術家。東京芸術大学大学院博士課程修了。アニメや漫画など日本文化をベースにした作品で世界的な評価を得ている。2001年に有限会社カイカイキキを設立。作品制作・販売、若手アーティストの育成など広くアート事業を手がける。アートフェスティバル「GEISAI 」の開催やルイ・ヴィトン、六本木ヒルズとのコラボレーションなど幅広い活動を展開している。著作に『芸術企業論』がある。

1962年東京都生まれ。現代美術家。東京芸術大学大学院博士課程修了。アニメや漫画など日本文化をベースにした作品で世界的な評価を得ている。2001年に有限会社カイカイキキを設立。作品制作・販売、若手アーティストの育成など広くアート事業を手がける。アートフェスティバル「GEISAI 」の開催やルイ・ヴィトン、六本木ヒルズとのコラボレーションなど幅広い活動を展開している。著作に『芸術企業論』がある。

ルイ・ヴィトンとのコラボレーション作品

The World Sphere (2003), Acryl auf Leinwand kaschiert, 350x350cm, Privatsammlung, New York, Courtesy Marianne BoeskyGallery, New York, © 2003 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved

「DOB君」というネズミのようなキャラクターが迫力の変形をする

Tan Tan Bo Puking — a.k.a. Gero Tan (2002), Acryl auf Leinwand kaschiert, 360x719, 9x6cm, Sammlung Amalia Dayan und Adam Lindemann, Courtesy Galerie Emmanuel Perrotin, Paris und Miami, © 2002 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved

日本画が描かれた屏風のような

ダイナミックな構図

727-727 (2006), Acryl auf Leinwand kaschiert, 300x450x7cm, The Steven A. Cohen Collection, Courtesy Blum & Poe, Los Angeles, © 2006 Takashi Murakami / Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved

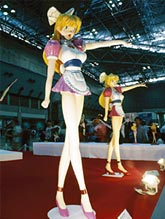

ウェイトレスの

ウェイトレスの等身大フィギュア Installationsansicht Miss ko2 (Project ko2, 1997) auf dem Wonder Festival, Sommer 2000, Öl, Acryl, Fiberglas und Eisen, 254x116, 8x91.4cm, Courtesy Marianne BoeskyGallery, New York, Courtesy Blum & Poe, Los Angeles, Galerie Emmanuel Perrotin, Paris und Miami und Tomio Koyama Gallery, Tokyo Fotografien von Kazuo Fukunaga © 1997 Takashi Murakami / Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved

©MURAKAMI

開催中~2009年1月4日(日)

MMK Museum Für Moderne Kunst Frankfurt Am Main

住所:Domstraße 10, 60311 Frankfurt am Main

電話:069-21230447

ウェブ:www.mmk-frankfurt.de

開場時間:10:00~20:00、月曜休館

入場料:8ユーロ(割引4ユーロ)、毎月最終土曜日は無料

(予告)2009年2月16日(月)~5月31日(日)

スペイン・ビルバオ(グッゲンハイム美術館)

©MURAKAMIオープニング当日は、ドイツ各地から訪れた人が列をなしていた。近隣諸国からこの展覧会のためだけにフランクフルトを訪れた人もいたほど。会場を埋める人の熱気、作品に注がれる視線から村上作品に対する注目度の高さが感じられた。

「2004年のシドニーでの展覧会を見て以来、村上氏のカンパニー「カイカイキキ」 の大ファンになったんです。昨年はついに日本へ旅行に行って六本木のカイカイキキショップに足を運びました。 今回の展示作品の中で気に入ったのは 「727-727」「Tantan Bo」。美術館のカイカイキキグッズの品揃えにも大満足です!」(スイス人夫婦・ジュネーブ在住)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

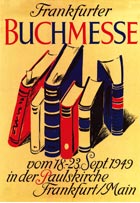

ヨハネス・グーテンベルクが1445年頃にドイツで活版印刷技術を発明してから現在にいたるまで、本は私たちの手元から知識欲と感情とを刺激し続けてきた。印刷技術の向上や電子メディアの進出に影響を受け、現在、本をめぐる動向はめまぐるしく変化している。会場面積およそ172.000㎡、100カ国以上が参加する世界最大の本のメッセ「フランクフルト・ブックフェア」。ここから本の未来の可能性を垣間見よう。(編集部:高橋萌)

ヨハネス・グーテンベルクが1445年頃にドイツで活版印刷技術を発明してから現在にいたるまで、本は私たちの手元から知識欲と感情とを刺激し続けてきた。印刷技術の向上や電子メディアの進出に影響を受け、現在、本をめぐる動向はめまぐるしく変化している。会場面積およそ172.000㎡、100カ国以上が参加する世界最大の本のメッセ「フランクフルト・ブックフェア」。ここから本の未来の可能性を垣間見よう。(編集部:高橋萌)

毎年10月半ばに5日間に渡って開催され、世界各国から出版関係者や著者、イラストレーター、翻訳家、また音楽業界や映画業界などマルチメディア業者が集まる、本とマルチメディアのフェア。7000組以上の展示参加者がそれぞれ書籍やソフトウェアを発表し、一方で版権の売買などの取引が行われる。

毎年10月半ばに5日間に渡って開催され、世界各国から出版関係者や著者、イラストレーター、翻訳家、また音楽業界や映画業界などマルチメディア業者が集まる、本とマルチメディアのフェア。7000組以上の展示参加者がそれぞれ書籍やソフトウェアを発表し、一方で版権の売買などの取引が行われる。 本とは? ── それは、ある内容を表現する方法の1つ。ある作品を発信するツールは今やウェブサイト、映画、PCゲームや音声情報など多岐に渡る。ブログの日記から小説が生まれ、小説が映画化され、ウェブ上に公開され、DVDが発売されるといったように、1つのコンテンツがあらゆるメディアで表現される「クロスメディア」の可能性は広がっている。会場には、本だけではなく関連映像やDVD、CDやiTunes、E-Bookも展示される。

本とは? ── それは、ある内容を表現する方法の1つ。ある作品を発信するツールは今やウェブサイト、映画、PCゲームや音声情報など多岐に渡る。ブログの日記から小説が生まれ、小説が映画化され、ウェブ上に公開され、DVDが発売されるといったように、1つのコンテンツがあらゆるメディアで表現される「クロスメディア」の可能性は広がっている。会場には、本だけではなく関連映像やDVD、CDやiTunes、E-Bookも展示される。 情報のデジタル化とインターネットの普及が出版業界にもたらした影響は大きい。紙を媒体としない電子書籍の実用化、普及にいたる歩みもあと一歩のところまで来ている。図書館のデジタル化など、世界中から書籍情報にアクセスできる利点、教育現場での試みなどを紹介する。Web2.0、3.0など進化し続けるインターネット環境の中で出版業界を待ち受ける未来、マーケティング戦略の今後についても議論が交わされる。

情報のデジタル化とインターネットの普及が出版業界にもたらした影響は大きい。紙を媒体としない電子書籍の実用化、普及にいたる歩みもあと一歩のところまで来ている。図書館のデジタル化など、世界中から書籍情報にアクセスできる利点、教育現場での試みなどを紹介する。Web2.0、3.0など進化し続けるインターネット環境の中で出版業界を待ち受ける未来、マーケティング戦略の今後についても議論が交わされる。 日本のマンガの人気はドイツでも突出しているが、特別招待国トルコやヨーロッパでも古くから風刺画やコミックが愛されてきた。今回はトルコのマンガ家によるワークショップや各国のマンガ家によるサイン会、100万人の応募の中から1位を決めるドイツマンガ大賞の投票に参加できる。また、19日14時半から行われるコスプレ大会(場所:Messegelände, Congress Center Messe Frankfurt, Ebene C2, Raum Harmonie)は、日本への往復航空券を手にするべくドイツ中からコスプレーヤーが集まる。

日本のマンガの人気はドイツでも突出しているが、特別招待国トルコやヨーロッパでも古くから風刺画やコミックが愛されてきた。今回はトルコのマンガ家によるワークショップや各国のマンガ家によるサイン会、100万人の応募の中から1位を決めるドイツマンガ大賞の投票に参加できる。また、19日14時半から行われるコスプレ大会(場所:Messegelände, Congress Center Messe Frankfurt, Ebene C2, Raum Harmonie)は、日本への往復航空券を手にするべくドイツ中からコスプレーヤーが集まる。

エッティンガービア(Oettinger Bier)安さで消費者の支持を得た「Oettinger Bier」がNr.1を獲得

エッティンガービア(Oettinger Bier)安さで消費者の支持を得た「Oettinger Bier」がNr.1を獲得 テレビ放映

テレビ放映

「プレミアム・サケ」と呼ばれる高級日本酒をドイツ市場に輸入、紹介するエキスパート。Ueno Gourmet(ウエノグルメ)代表の上野ミュラー佳子さん、ドイツのワイン協会公認のワインコンサルタントの資格も持っているというお酒の専門家に、ビールと日本酒について伺いました。

「プレミアム・サケ」と呼ばれる高級日本酒をドイツ市場に輸入、紹介するエキスパート。Ueno Gourmet(ウエノグルメ)代表の上野ミュラー佳子さん、ドイツのワイン協会公認のワインコンサルタントの資格も持っているというお酒の専門家に、ビールと日本酒について伺いました。

出盛りのきのこ(Pfifferling, Steinpilz, Kräuterseitling、シャンピニオンなど)とベーコン、みじん切りにした玉ねぎをバターで炒めて少量の日本酒で味を調え、Crème fraîcheかSahne(1人当たり70~100cc)を加え、塩こしょうします。弱火で5分ほど煮て味がなじんだら出来上がり。黒パンやバゲットを添えて。このソースはパスタにも合いますよ。

出盛りのきのこ(Pfifferling, Steinpilz, Kräuterseitling、シャンピニオンなど)とベーコン、みじん切りにした玉ねぎをバターで炒めて少量の日本酒で味を調え、Crème fraîcheかSahne(1人当たり70~100cc)を加え、塩こしょうします。弱火で5分ほど煮て味がなじんだら出来上がり。黒パンやバゲットを添えて。このソースはパスタにも合いますよ。 ビールの産地といえばバイエルン地方がとりわけ有名だが、ドイツ南東に位置するオーバーフランケン地方には200ものビール醸造所があり、ここは人口に対する醸造所の比率が世界一高い地域である。この地方の地ビールを全種類試そうと思うならぴったり3年はかかるとか。そう、1000種類以上のビールが肩を並べているのだ。この地方を訪れるなら「ビール街道」を巡ってみよう。バンベルク(Bamberg)を中心に東西南北に跨る街道を進みながら、あなたは何種類のビール に出会えるだろう。

ビールの産地といえばバイエルン地方がとりわけ有名だが、ドイツ南東に位置するオーバーフランケン地方には200ものビール醸造所があり、ここは人口に対する醸造所の比率が世界一高い地域である。この地方の地ビールを全種類試そうと思うならぴったり3年はかかるとか。そう、1000種類以上のビールが肩を並べているのだ。この地方を訪れるなら「ビール街道」を巡ってみよう。バンベルク(Bamberg)を中心に東西南北に跨る街道を進みながら、あなたは何種類のビール に出会えるだろう。

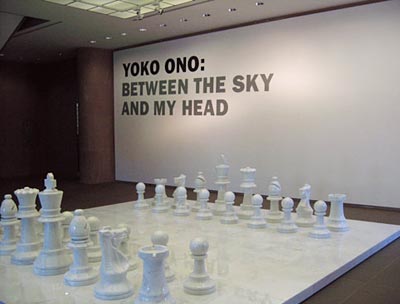

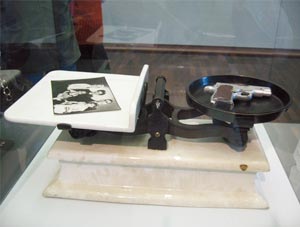

オノ・ヨーコ

オノ・ヨーコ

第2次世界大戦のさなか、ナチスドイツから亡命のようなかたちで来日し、日本文化に新しい光を当てたドイツ人建築家がいる。ブルーノ・タウトだ。今年、没後70年を迎え、その作品と思想に今また注目が集まっている。

第2次世界大戦のさなか、ナチスドイツから亡命のようなかたちで来日し、日本文化に新しい光を当てたドイツ人建築家がいる。ブルーノ・タウトだ。今年、没後70年を迎え、その作品と思想に今また注目が集まっている。

田中辰明(Tatsuaki Tanaka)

田中辰明(Tatsuaki Tanaka)

カール・ベンクス(Karl Bengs)

カール・ベンクス(Karl Bengs)