UNIQLO、MUJI(無印良品)といえば、日本で知らない人はいないだろう。良質の商品を大衆的な価格で提供するという戦略で、日本全土に支店を展開。海外でもアメリカ本土を始め、アジア大陸へも進出している。そんな両雄の代表、UNIQLOフランスのマネージング・ディレクター、ポール・マイルズさんと、MUJIフランスの社長、大槻雅人さんによる、欧州進出の手応えと今後の展望についての対談が、モードの都パリで実現した。

(聞き手:フランスニュースダイジェスト編集部柳澤創)

MUJIの大槻雅人さん(左)とユニクロのポール・マイルズさん(右)

UNIQLOもMUJIもロンドンが欧州最初の店舗開拓ですが、ロンドン市場はどんな感じですか?

大槻:ロンドン子ってトレンドに敏感なんですよ。ちょっと店舗が古くなるともう来なくなる。だから、常に商品も回転させないといけません。あと、値段は関係なく、人が入っていない店には来店しませんね。

マイルズ:価格はそんなに響かないものですか?

大槻:ある程度は価格も関係します。そういった意味では、トップショップはメチャクチャ上手ですね。

マイルズ:オックスフォード通りのトップショップは、どの国の、どの業界の、どんな人でも行きますね。

大槻:プレゼンがうまいんです。あのうまさがトップショップをオックスフォード・ストリートに存続させているんです。価格も幅が広いので特別安いわけではありませんが、ちゃんと分けていますよ「見せどころ」と「売りどころ」を。

マイルズ:行くと何か「お得感」のようなものを感じます。

大槻:フランスで企画モノといえば、H&Mがうまいですね。

マイルズ:例えばラガーフェルドやカヴァリなどの限定デザイン。特にカヴァリの時はお客さんが並びましたね。アメリカでは、数分で売り切れてしまったそうです。「え~、数分で売り切れるんだ、うらやましい」って思いましたよ。

大槻:米国ではアバクロ(Abercrombie&Fitch)も人気がありますね。今やギャップ(GAP)を抜く勢いのブランドで、今度フランスにも進出するみたいですよ。

マイルズ:アバクロはもともと狩猟関連のアウトドア中心で、エディバウアーに似てました。それが、今や方針をガラッと変えて、セクシャル路線の完全なリブランディングです。PRの仕方も独特です。男性モデルは上半身裸でムキムキ。女性は美人をそろえてますし、店内のプレゼンも面白いですよ。真っ暗なんです。

大槻:そうそう、スポットライトがポッと当たっているだけ。あまりにも暗いから、手に取っても品質の良さとかはよく分からないんだけど、でも、あのカッコ良さでついつい買っちゃうんだよね。

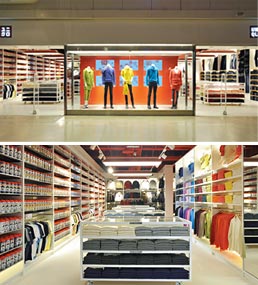

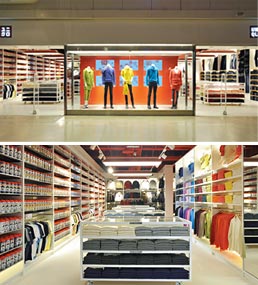

ユニクロ、欧州進出1号店。

フランス、パリ近郊新凱旋門近くのラデフォンス店

UNIQLO France

日本、アメリカ、欧州、それぞれの特徴は?

大槻:サービスに関して言えば、やはり世界一は日本です。「いらっしゃいませ」から始まって、全てのサービスがそろっている。一番ダメなのがフランス。でも、逆に言えばチャンスですよ。カスタマーサービスを良くすれば、お客さんはすぐに喜んでくれますから。

マイルズ:全く同感です。

大槻:フランスは設立してからもう10年になるので、ある程度慣れてきましたが、最初の頃は、社員教育でも「なんだこの国は!?」みたいな感じがありましたね。

マイルズ:僕も、フランスで初めて店員を見たときはびっくりしました。「これは違うだろ」って。日本では、商品がなくなる前に在庫を出して陳列させる、商品は気が付いたらすぐに畳み直すのが当たり前。けれど、それがこの国には全くない。決してフランスの店員が劣っているわけではないです。「気付き」なんですよ。日本では、当たり前に行われているようなサービスに気が付いてくれれば、フランスのスタッフも伸びると思います。

大槻::MUJIも最初は大変でした。僕は商品を畳ませるところから教えたのですが、「タタメ!」って言っても畳まないんですよ。「俺はこの会社の社長だぞ」と言っても、「私はあなたと面識がない」って。今でこそ笑い話ですが、最初は相当苦労しました。今僕が社員教育で必ず行うのは、商品知識を教えることです。普段の会話は雑談が多いのですが、新商品などが入荷すると、まず商品知識をしっかり覚えてもらう。日本のサービスを無理に教えるのではなく、商品を覚えてくれると、自然とその子たちもしっかり成長してくれるんですよ。

マイルズ:まさにその通り!フランス人は興味のあることは一生懸命にやってくれます。ですから、教える時に興味を持ってくれるように教えるよう努力しています。フランス人も、好きな事をやっているときは残業するんですよ。

パリのシャンゼリゼ通り近く、テルン大通りにあるMUJIテルン店

Muji France / Hajime YANAGISAWA

日本人と欧米人の違いを一番感じるのは?

マイルズ:日本とアメリカの都会では、トレンドに興味を持っている人が多い。例えば、日本人がニューヨークに旅行したときに「アバクロ~」って買い求める人がたくさんいます。でも、フランスは特殊です。彼らは自分の消費バスケットを認識しているんです。靴にこれだけお金を掛けられる、カバンにはこれだけという具合に、いろんなブランドを持っています。しかも、この考え方は若い人だけでなく全ての年齢層に合てはまります。

大槻:ロンドンも似たような面がありますね、パーツ、パーツで買うというか。でもアメリカで一番特徴的なのがメディアとのコミュニケーションのうまさ。店舗での演出、メディアでのPR、我々が考えつかないような事をやってきますから。テレビを見てても「ウワァ~やられた」という感じ。消費意欲を刺激するうまさは断然アメリカです。

マイルズ:けれど日本進出を考えている企業があるなら、PRのうまさだけではだめです。瞬間風速はすごいかもしれませんが、日本だとそれだけではやっていけない。やはり日本では「信頼感」が一番。顧客サービスでどれだけ信用を得られるかということに尽きますね。

大槻:僕が面白いなと思うブランドはZARAです。あそこは宣伝を一切しないんです。彼らが何に集中しているかというと「商品の回転」。10日に1回は、店の内容が全く変わりますから。お客さんにしてみれば「あ、いいな」と思っても、次に来たときにはその商品は無いんです。するとどうなるかというと「う~ん、買っちゃえ」てな具合になるんですよ。僕なんか、普段あまり物を買う方ではないのですが、ZARAでは、次に来たときには無いのが分かってるから買っちゃうんです。でも、家に帰って冷静に見てみたら「う~ん、イマイチ」なんて事もあるんですけどね。あの、価格戦略と商品の回転率、「もう無くなる」という恐怖感。うまい戦略です。

大槻:僕が面白いなと思うブランドはZARAです。あそこは宣伝を一切しないんです。彼らが何に集中しているかというと「商品の回転」。10日に1回は、店の内容が全く変わりますから。お客さんにしてみれば「あ、いいな」と思っても、次に来たときにはその商品は無いんです。するとどうなるかというと「う~ん、買っちゃえ」てな具合になるんですよ。僕なんか、普段あまり物を買う方ではないのですが、ZARAでは、次に来たときには無いのが分かってるから買っちゃうんです。でも、家に帰って冷静に見てみたら「う~ん、イマイチ」なんて事もあるんですけどね。あの、価格戦略と商品の回転率、「もう無くなる」という恐怖感。うまい戦略です。

マイルズ:確かにZARAさんの「売り切れ御免」も戦略としてすごいと思いますが、弊社などは、お客さんがいらした時に商品がもう無いという状態は逆に恥ずかしい。常にお客さんのニーズに答えていくというのが弊社の考え方ですから。そういう事を考えると、やっぱりカルチャーの違いを感じますね。

大槻:MUJIはまさにZARAの対局ですから、ベーシックな部分をいかに維持していくかです。良質な商品とサービスを提供してお客さんの信頼を得て、固定客を少しずつ増やしていく。非常に日本的な考えなので、気の長い地道な作業ですが、それが実を結ぶと強みになっていくのです。MUJIフランスは、現在11万人以上の顧客リストを持っています。これはどういう事かというと、売り上げが落ちないんです。

マイルズ:他にフランスでびっくりしたのは、日本では一般的に小売業は、オープン後、新規のお客さんに割引クーポン券などを配ってもリターン率は1~2%程でとても低いのですが、フランスでは、そのブランドに対しての信頼と理解があればリターン率がすごいんです。

マイルズ:他にフランスでびっくりしたのは、日本では一般的に小売業は、オープン後、新規のお客さんに割引クーポン券などを配ってもリターン率は1~2%程でとても低いのですが、フランスでは、そのブランドに対しての信頼と理解があればリターン率がすごいんです。

大槻:確かに欧州ではこのリターン率が高い。特にフランスとイタリアですね。ドイツはというと、けっこう特殊で「へらぶな釣り」に似てます。ずうっと待ってから、ようやく釣り上げる感じです。その代わり、一度釣ったらもう大丈夫という、ひとつの必勝パターンみたいなものがあるんですけどね。だから、ZARAのようにトレンドを追いかけて回転率の早い店舗は、ドイツでは今ひとつうまくいきません。逆にH&Mは売れてるんです。もともと北欧系のブランドですから大きいサイズの商品がたくさんあるので、体格の大きなドイツ人の間でもヒットしたのです。

マイルズ:今回、UNIQLOがフランスに進出してからの課題のひとつに「サイジング」がありました。フランス国内だけでも北と南で体型が違うのに、観光地パリにはドイツやスペイン、北欧、東欧といろんな所から人が集まるじゃないですか。

大槻:以前一度だけ、うちの店舗全体でお客さんの比率調査を行いました。一番観光客が多かったのは4区のマレ店です。リストを見てびっくり、ほぼ世界中の国籍がありましたね。そのリストでどの国の人がどのサイズのものを購入したかを見てみると、フランス国外から来た人の方が大き目のサイズを買うことが多かった。これは我々の勝手な解釈ですが、フランスに遊びに来られるだけの人なので、それなりの財力がある。つまり、あまりスリムな人がいないのかなという結論です。サイズとしてM(日本のL)以上。逆にフランスはS(日本のM)サイズが圧倒的に多いです。

マイルズ:特にパンツだと違いがあからさまに出ますね。股下の長さ、ウェスト、ヒップの大きさなど。弊社では、アジア型と欧米型の2種類の他、少し価格の高い商品ではさらに細かく設定しますが、「どのように生産コストを抑えつつ、良質の商品を提供できるのか」という部分が難しいところです。

大槻:今から13年前、ロンドンに最初のMUJIを立ち上げた時、我々はジョイント・ベンチャーでしたので、商品は全て日本からの輸入でスタートしました。でも、お客さんがフィッティング・ルームから出てくると、シャツは胸元が窮屈そうでしかも丈が短い、パンツはもうパツンパツン。日本サイズが欧州人に全く合っていないということを痛感しましたね。いったん日本からの輸入をストップし、東欧などを飛び回りながら日本から持ってきたパターンを基に、サイズ直しの日々が続きました。そして1997年、商品の30%分だけ欧州サイズのものを作って販売したところ、あっという間に売れたんです。その時の教訓から、現在MUJIで販売しているものは、全て欧州で制作した欧州サイズのものです。現在は次のステップとして、日本のデザイナーに欧州サイズのものをデザインしてもらい、日本、欧州共通のMUJIブランドの販売を考えています。

マイルズ:アパレル業界で、最終的に皆、一体どこに持っていきたいのかと考えると「世界規格」なんですよね。そこに到達すれば、まさに金山を見つけたみたいな感じです。UNIQLOも日本のデザインスタジオをニューヨークに移して、デザインを変えてみたり試行錯誤しています。ZARA、H&Mなどは、回転が早いので対応も早い。アパレル業界の2強です。

大槻:あの2社は、もうすでに「世界規格」に近いところまで来ていますね。この先の彼らの視野はおそらく、現在の客層の上下の層をターゲットに入れることです。その他にも生活雑貨の販売を始めたりと、戦略や動きは異常に早いですよ。ですから、今後我々は「世界規格」「世界標準」という地点に早く到達し、彼らの動きについて行かなければ負けてしまいます。フェデックス(FedEx)並のスピードで製造してるんですよ。いかに相手が巨大になって力を付けてきたかというのが分かります。

流行や限定品が好きな日本の客層に、逆輸入のような形でフランスや英国のMUJIやUNIQLOの商品を販売することは考えられますか?

マイルズ:実はUNIQLOでは、すでにそういった動きは始まっています。デザイン・インビテーション・プロジェクトなどで、欧米のデザイナーとタイアップで特別なラインを販売しています。「フランス」という部分を強調するわけではありませんが、明らかにスタイルも作りも違うというのが商品を見れば分かります。しかし、日本では都会と地方では人気商品も違いますし、そこをどのように調整していくかというのが難しい。ベーシックという軸が同じでも、東京で売れる商品と地方で売れる商品は全く違いますから。

大槻:都会と地方の違いという点では、フランスも一緒です。ZARAはパリだけでなく、パリ郊外から地方までたくさんの店舗を持っていますが、地方のZARAはパリの店舗とは商品構成が違うんですよ。トレンドを追って回転を速くするパリとは違い、地方ではベーシックをベースにして、商品の回転はそれほどさせないんです。

フランスでの宣伝戦略について

大槻:僕の今までの経験を基に、欧州店舗設立後、あらゆる媒体に宣伝を打ちましたが、全てだめでした。他のブランドは、どうやってブランディングを行っているのかというのが僕の最初の疑問でした。答えは「店舗」です。どこに店舗を出すかが、ブランディングの一番重要な所なんです。ここの住人がどこで、どのような消費行動を取っているのかを調べる。そして、良い場所を見つけたら、そこに店舗を開店させるということです。

マイルズ:ブランドの知名度が無いと、100人が広告を見ても、5人しかその広告に気付かない。そのうち来店してくださるお客様は1~2人ぐらい。非常に打率が低いのです。ブランディングが出来ていない間に、宣伝をいくら打っても効果は全く期待出来ません。

日本では当たり前の2000~3000㎡クラスの大型店舗は、将来的にフランスで可能ですか?

大槻:もちろん可能ですし、是非将来は大型店舗をオープンしたいと思っています。けれど、大きな問題が1つあります。どういった商品を売っていくかということです。電化製品ひとつを取ってみても、日本とフランスでは規格も安全基準も全く違うんですよ。ですから、一つひとつ許可を取っていかなければなりません。また、仮に商品基準が承諾されたとしても、それらの商品にニーズがあるかはまた別問題です。単に日本から商品を持ってくるだけでは、大型店舗を構えてもただの器になってしまうのです。それを防ぐためには、日本からのバックアップが必要不可欠です。商品開発も欧州のニーズに合ったものが必要ですし、何よりもマンパワーですね。とても、僕ひとりでは出来ません。

マイルズ:あと、フランスで大型店舗を出すときに一番難しいのが営業許可です。この許可が非常に難しく、時間もかかる問題なのです。例えば大きな店舗をオープンさせれば、目立つしインパクトもあります。でも市や区によっては「インパクトのあるものはダメ」と言われる。これは、「街の景観に合わないから」という理由の時もありますし、既存の小商人たちを守るということで大型店舗進出が無理な場合もあります。パリでの身近な例ですと、H&Mのシャ ンゼリゼ通り進出です。フランス国はH&Mのシャンゼリゼ進出を許可したのに、パリ市の回答は「ノン」。シャンゼリゼはパリの顔でもあるので、シャンゼリゼ通り組合の力は強いんですよ。この場合、大変なのは店舗を構える場所はすでに確保しているのに、オープン許可が下りないので家賃だけ毎月発生している。出費だけがかさんでしまうのです。

大槻:でもシャンゼリゼに関して言えば、あの場所はひとつのマーケティング・ツールですよ。儲けよりも、ネームバリューが大事な場所ですから。一番良い広告は「シャンゼリゼ店」ということになります。どんなに広告を打つよりも、あそこにポコッと店舗を押し込むだけで、誰でもそのブランドを知っているというような錯覚が生まれますからね。ZARAはその良い例です。初めてのパリ出店が、シャンゼリゼだったんです。もちろん、ZARA自身も出店には大きな障害があったと思うのですが、世界進出で力を付けてきたブランドだけあって、弁護士や相談役などそうそうたるメンバーをそろえていますから違いますよ。

ユーロ高騰で、商品の価格帯に問題は出ましたか?

マイルズ:価格設定は、その国の市場に合わせているのでユーロが高いから商品が売れないという事にはなりませんね。確かに日本から来たお客様は、円換算すると高く感じてしまうかもしれませんが、ターゲットはあくまでローカル・マーケットなので障害にはなっていません。欧州ローカル市場の他社の価格設定よりもお手頃感があることが、設定基準になっています。ですから、パリジェンヌから見れば弊社の価格帯は標準的、もしくは他社よりもお手頃価格、といったところだと思います。

大槻:フランスの消費税は19.6%ですし、関税も日本より高い。人件費も高い。必然と日本と同じ商品でも、日本人から見れば高いとなってしまうのはしょうがないことです。

マイルズ:分かりやすい例で言うと、ワイン付きのディナーを食べて50ユーロぐらい。これはフランスでは標準的な値段です。でもこれを円換算すると「8000円!こんな料理が」となります。ユーロが高いので円換算にすると高く感じますけど、もし1ユーロ=100円換算と計算すれば納得価格ですよね。だから、フランスでは円換算しないで現地の価格帯で判断するのが一番です。

大槻:給料もそうですよ。現在のレートで換算すると高いように思われがちですが、こちらの人に自分の給料金額を言うと「それしかもらっていないのですか?」と疑われます。

マイルズ:ソルド(バーゲンセール)の時に、日本からお客さんが来たので案内したのですが、「なんか日本とあんまり値段が変わらない」とガッカリされましたね。もちろん、ソルド終了間際の格安の時期に来れば、割安感を感じてもらえたかもしれません。時期によっては、日本の方が安かったりしますからね。

「フランスでの成功」の意味合いは?

マイルズ:アパレルやファッション業界では、パリでの成功は重要です。日本市場やアメリカ市場にも影響しますし、欧州内でもモスクワや東欧、中東など、グローバルな意味で見れば非常に重要です。

大槻:フランスでの成功の意味合いは、ZARAの成功がそれを物語っています。92年にシャンジェリゼ通りに海外初の直営1号店(ポルトガルを除く)を出店したZARAは、連日大行列が出来るほど成功を収め、それを機に一気呵成に海外出店して行き、そのユニークな商品戦略と出店スピードは世界を席捲し、それから15年後には世界一のアパレル(SPA)企業となりました。恐らく、シャンジェリゼ1号店の成功がなかったら、「ZARAブランド」の認知は今ほどではなかったでしょう。H&Mと同じような位置付けだったことを鑑みる、フとランス、殊にパリでの成功の意味合いが理解して頂けるのではないでしょうか。

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

6月7日、13回目を迎える「UEFA EURO 2008」(以下、ユーロ2008)が開幕する。ファンにとっては待ちに待った4年に一度の欧州の頂点を決定するサッカーの祭典。公式スローガンは「Expect Emotions」。オーストリア、スイスの共同開催で迎える今大会は、どこが優勝するのか予測不可能なハイレベルな戦いに連日、目が離せない!!(編集部:高橋萌)

6月7日、13回目を迎える「UEFA EURO 2008」(以下、ユーロ2008)が開幕する。ファンにとっては待ちに待った4年に一度の欧州の頂点を決定するサッカーの祭典。公式スローガンは「Expect Emotions」。オーストリア、スイスの共同開催で迎える今大会は、どこが優勝するのか予測不可能なハイレベルな戦いに連日、目が離せない!!(編集部:高橋萌)

ヨアヒム・レーヴ監督の存在感

ヨアヒム・レーヴ監督の存在感 長期にわたった足首のけがの影響が心配されていたキャプテンのミヒャエル・バラック。しかし復帰後は、所属チェルシー(英国)で2得点を挙げるなど絶好調だ。この好調は、ユーロ2008でも維持できると自信を見せている。

長期にわたった足首のけがの影響が心配されていたキャプテンのミヒャエル・バラック。しかし復帰後は、所属チェルシー(英国)で2得点を挙げるなど絶好調だ。この好調は、ユーロ2008でも維持できると自信を見せている。 優勝杯に秘められた男の情熱

優勝杯に秘められた男の情熱

● 聖シュテファン寺院

● 聖シュテファン寺院

● リンドヴルムの泉

● リンドヴルムの泉

旧市街中心にある広場でのイベントを観覧するために、マクシミリアン1世が建設させたロジェ。金箔がまばゆい2657枚の銅版で屋根が飾られている。

旧市街中心にある広場でのイベントを観覧するために、マクシミリアン1世が建設させたロジェ。金箔がまばゆい2657枚の銅版で屋根が飾られている。

● ジェ・ドー(大噴水)

● ジェ・ドー(大噴水)

● 市庁舎

● 市庁舎

大槻:僕が面白いなと思うブランドはZARAです。あそこは宣伝を一切しないんです。彼らが何に集中しているかというと「商品の回転」。10日に1回は、店の内容が全く変わりますから。お客さんにしてみれば「あ、いいな」と思っても、次に来たときにはその商品は無いんです。するとどうなるかというと「う~ん、買っちゃえ」てな具合になるんですよ。僕なんか、普段あまり物を買う方ではないのですが、ZARAでは、次に来たときには無いのが分かってるから買っちゃうんです。でも、家に帰って冷静に見てみたら「う~ん、イマイチ」なんて事もあるんですけどね。あの、価格戦略と商品の回転率、「もう無くなる」という恐怖感。うまい戦略です。

大槻:僕が面白いなと思うブランドはZARAです。あそこは宣伝を一切しないんです。彼らが何に集中しているかというと「商品の回転」。10日に1回は、店の内容が全く変わりますから。お客さんにしてみれば「あ、いいな」と思っても、次に来たときにはその商品は無いんです。するとどうなるかというと「う~ん、買っちゃえ」てな具合になるんですよ。僕なんか、普段あまり物を買う方ではないのですが、ZARAでは、次に来たときには無いのが分かってるから買っちゃうんです。でも、家に帰って冷静に見てみたら「う~ん、イマイチ」なんて事もあるんですけどね。あの、価格戦略と商品の回転率、「もう無くなる」という恐怖感。うまい戦略です。 マイルズ:他にフランスでびっくりしたのは、日本では一般的に小売業は、オープン後、新規のお客さんに割引クーポン券などを配ってもリターン率は1~2%程でとても低いのですが、フランスでは、そのブランドに対しての信頼と理解があればリターン率がすごいんです。

マイルズ:他にフランスでびっくりしたのは、日本では一般的に小売業は、オープン後、新規のお客さんに割引クーポン券などを配ってもリターン率は1~2%程でとても低いのですが、フランスでは、そのブランドに対しての信頼と理解があればリターン率がすごいんです。

生活ジョーク① 病院にて

生活ジョーク① 病院にて 買い物客: おばちゃん、これはドイツのリンゴ?あれも本当にドイツのリンゴ?

買い物客: おばちゃん、これはドイツのリンゴ?あれも本当にドイツのリンゴ?

生活ジョーク① サウナにて

生活ジョーク① サウナにて

ブロンド・ジョーク5連発

ブロンド・ジョーク5連発

フランソワ:明日1日お休みをください。

フランソワ:明日1日お休みをください。