20世紀で最も魅惑的で退廃的な時代 ベルリン黄金の20年代

第一次世界大戦後のドイツで1919年に成立し、1933年のナチスの台頭によって崩壊した「ワイマール共和国」。米国やフランスと時を同じくして、1920年代のドイツでも首都ベルリンを中心に芸術文化が栄えたことから、この時代は「黄金の20年代(Goldene Zwanziger)」とも呼ばれる。民主主義の精神や自由な思想を謳歌したワイマール共和国から、なぜナチス政権が誕生したのか。当時の文化人たちはその後、どのような運命をたどったのか……。1920年代から100年が経過した今、ワイマール共和国に思いを馳せる。(Text: 編集部)

14年間しか存在しなかった国

ワイマール共和国の夢と崩壊

ワイマール共和国の成立

1918年、第一次世界大戦に破れたドイツでは11月革命によって帝政が崩壊。翌年1919年にワイマール憲法が制定され、ワイマール共和国は成立した。この憲法は、各州による連邦制や議会制民主主義をはじめ、基本的人権の尊重、20歳以上の男女の選挙権などが盛り込まれた民主的かつ理想的なもので、現在のドイツ連邦共和国の憲法に当たる基本法もこれに倣っているという。しかし憲法第48条には、国家の緊急事態に大統領が発令できる「大統領の非常権力に関する規定」があり、後にナチス政権の樹立時に大きな役割を果たすことに。

民主的な国家が成立した一方で、1919年に敗戦国としてヴェルサイユ条約を受け入れたドイツは、領土の縮小や1320億マルクという天文学的な賠償金を課されるなどの問題に直面。政府は賠償金の支払いのために国内の工業化や技術革新を進め、ベルリンには地方からの労働者が集まってきた。また、賠償金の支払いに応じるために大量の紙幣を発行したことが原因で、通貨価値が暴落してハイパーインフレーションが起こる。さらに1923年には、ドイツが賠償金の支払いを渋ったことを理由にフランスとベルギーが、ドイツ工業の心臓ともいえるルール地方を占拠。共和制国家の権力基盤はなかなか安定せず、社会不安は次第に募っていった。

1918〜1923年までの約5年間で、ドイツの物価が1兆倍に。写真は、紙きれ同然となった紙幣を箱に詰め、古紙として販売する人々

1918〜1923年までの約5年間で、ドイツの物価が1兆倍に。写真は、紙きれ同然となった紙幣を箱に詰め、古紙として販売する人々退廃ムード漂うベルリンが生み出した「黄金時代」

工業化の犠牲となった労働者たちは貧困と度重なるインフレにあえぎ、ベルリンの街中では売春やドラッグが横行していた。この退廃的なムードは、キャバレーやナイトクラブを代表とする大衆文化が栄える契機ともなり、さらにラジオや映画などの新しいメディアが普及。当時最も進んだ民主憲法のもと「自由な思想」を謳歌しようと、ベルリンに数多くの芸術家や学者が集い、芸術文化が一気に花開いていった。

この時代の様子を、20年代生まれのドイツの政治思想家クルト・ゾントハイマーは「ドイツ史の中で、これほど豊かであると同時に乏しく、大胆であると同時に意気消沈し、創造的であると同時に単純で、開放的であると同時に反動的であった時代は決して存在しなかった」と語る。「黄金の20年代」には「狂騒の20年代(Die Wilden 20er Jahre)」という異名もあり、ワイマール文化は魅力と退廃が織り合わさった奇妙な時代の産物だったのだ。

ナチス政権誕生と共和国の崩壊

ワイマール憲法の理念のもと、栄華を誇ったベルリンだったが、自由な共和国の夢は長く続かなかった。1929年、ニューヨーク株式が大暴落して世界恐慌が起こると、ドイツの失業者数は300万人から倍の600万人に膨れ上がり、ハイパーインフレが深刻化。共和国政府に対する国民の不満が頂点に達していたところに、「賠償金の支払い停止」や「地代の廃止」を掲げる右翼政党のナチスが、労働者層を中心に支持を拡大していった。

1925年にワイマール共和国の第二代大統領に就任したヒンデンブルク大統領は、1934年に87歳で死去。ヒトラーは即日、大統領と首相の権限を合わせた「総統」となった

1925年にワイマール共和国の第二代大統領に就任したヒンデンブルク大統領は、1934年に87歳で死去。ヒトラーは即日、大統領と首相の権限を合わせた「総統」となったそして1933年1月30日、ワイマール共和国の大統領ヒンデンブルクによって、ナチス党の党首アドルフ・ヒトラーが首相に任命される。翌月の2月27日に国会議事堂炎上事件が起きると、これを共産主義者による国家転覆の陰謀であるとして、ワイマール憲法第48条に基づく「大統領緊急令」を発布。これによって国民の基本権が停止され、ワイマール憲法は形骸化した。さらに3月23日には、国会審議を経ずに政府が全ての法律を制定できる全権委任法が成立。ヒトラー政権発足からわずか54日で独裁への扉が開かれ、ワイマール共和国は事実上崩壊したのだった。

参考:Berliner Landeszentrale für politische Bildung「 Metropole Berlin Traum und Realität 1920|2020」、Bundesministerium für Wirtschaft und Energie「Die 20er Jahre glänzen golden 1924-1928」、田中辰明「ワイマール共和国時代(1920 年代)のベルリン」、ウォルター・ラカー「ワイマル文化を生きた人びと」

20年代に花開いた芸術文化とその後

1920年代のベルリンで一気に花開いた芸術文化。当時のベルリンに集って時代を謳歌した文化人たちは、ナチス政権の誕生よって国内で弾圧される者もいれば、国外へと亡命する者も。ワイマール共和国時代に繁栄した代表的な芸術と、時代に翻弄された文化人たちの姿を追う。

KUNST

ドイツ表現主義と「退廃芸術」

ワイマール共和国時代に最も栄えた芸術スタイルの一つに、第一次世界大戦前に始まった「表現主義(Expressionism)」がある。この様式は客観的な表現を排し、内面的な「目に見えないもの」を主観的に強調するもので、当時のドイツの画壇に衝撃を与えた。

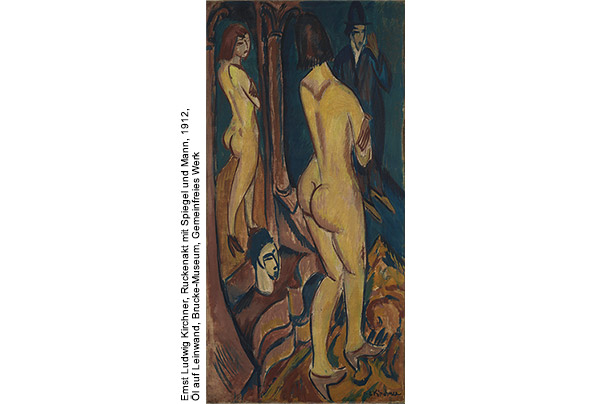

ドイツ表現主義の起点となったのは、1905年にドレスデンで始まり、エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナーやエミール・ノルデなどが参加した前衛絵画グループ「ブリュッケ(橋)」。強い輪郭線や象徴的な色使いによるデフォルメ表現が特徴で、市民社会に対する批判的・挑戦的な姿勢を貫いていた。また、1911年にミュンヘンを拠点にはじまったグループ「青騎士」には、ワシリー・カンディンスキーやパウル・クレーなどが参加し、彼らはバウハウスの講師にも迎えられている。その後、ドイツ表現主義は建築や舞踊、音楽などの分野でも流行し、現代芸術の先駆となった。

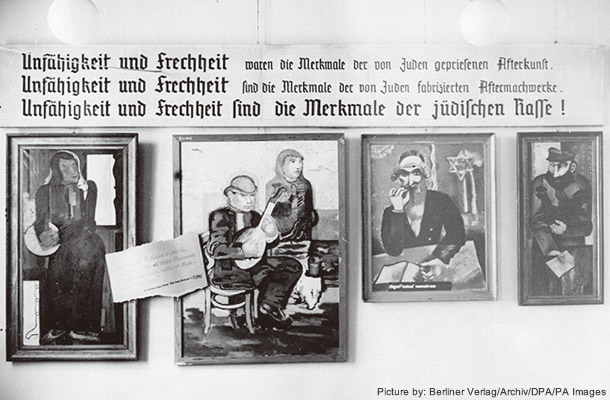

しかし、古代ギリシャや中世ヨーロッパの美術を好んだヒトラー政権は、ほぼ全ての近代芸術(表現主義、印象派、ダダイスム、合理主義など)の作品を「退廃」であるとして没収。「退廃芸術家」の烙印を押された芸術家たちは、ドイツ国外への亡命に成功した者もいたが、国内にとどまった芸術家たちは絵画制作や画材の購入を厳しく制限され、ユダヤ人画家たちの中には強制収容所で最期を迎えた者もいた。

ブリュッケの設立メンバーであるキルヒナーの作品。キルヒナーは1933年にナチスにより「退廃芸術」の烙印を押され、「退廃芸術展」に自身の作品が32点出品されたことなどにショックを受け、1938年にピストルで自殺してしまう

ブリュッケの設立メンバーであるキルヒナーの作品。キルヒナーは1933年にナチスにより「退廃芸術」の烙印を押され、「退廃芸術展」に自身の作品が32点出品されたことなどにショックを受け、1938年にピストルで自殺してしまう ナチスによって没収された作品は、「退廃芸術展」に出品されてドイツ国内を巡回したほか、党の資金集めのために国外で売却されたり、一部はベルリンで焼却されたりした

ナチスによって没収された作品は、「退廃芸術展」に出品されてドイツ国内を巡回したほか、党の資金集めのために国外で売却されたり、一部はベルリンで焼却されたりした参考:www.bruecke-museum.de、www.zeitklicks.de/weimarer-republik、Lebendiges Museum Online「Weimarer Republik - Kunst und Kultur - Film und Kino」

FILM

ハリウッドに次ぐ映画大国に成長

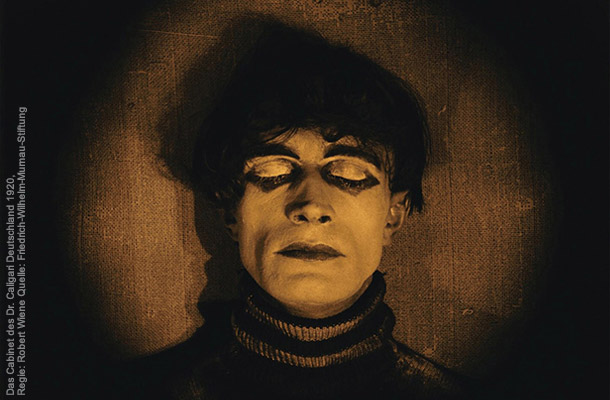

黄金の20年代は、ドイツ映画が栄光に輝いた時代だ。ポツダムの映画会社UFAは米国ハリウッドに次いで多くの作品を世界に送り出し、ワイマール共和国は映画大国となった。1918〜1930年の間に、ドイツ国内の映画館は2300カ所から5000カ所に増え、1920年代半ばには毎日およそ200万人が映画館を訪れたという。ドイツ映画の古典作品といえば、1920年に公開された「カリガリ博士(Das Cabinet des Dr. Caligari)」。カリガリ博士と夢遊病者のチェザーレが引き起こした殺人事件を題材にした本作は、表現主義の絵画のような舞台セットが特徴的で、斬新な作風で人々を魅了した。

1927年には、ドイツ映画史に残る傑作の一つ「メトロポリス(Metropolis)」が公開された。同作は、地下で働く労働者の犠牲と引き換えに地上の人々が裕福に暮らす、という100年後のディストピアを描いたSF作品。その完成度の高さから監督のフリッツ・ラングは世界的に評価され、後にナチス宣伝相になるヨーゼフ・ゲッべルスからも気に入られていたという。しかし、後期作品は反政府的として上映が禁止され、ラングは自由な作品づくりを求めて、1934年にハリウッドへ移った。また「カリガリ博士」も退廃芸術とみなされ、同作監督のロベルト・ヴィーネもナチス政権誕生とともにドイツを去っている。

ナチス政権下の1933〜1945年の間には、1000本以上の映画が制作された。そのうち、反ユダヤ主義などを煽るプロパガンダ映画は一部ではあったものの、全ての作品が検閲され、純粋な芸術作品はなかったという。

「カリガリ博士」のワンシーン。ベルリンのドイツ・キネマテークにて、展覧会「Du musst Caligari werden!」が11月2日(日)まで開催中

「カリガリ博士」のワンシーン。ベルリンのドイツ・キネマテークにて、展覧会「Du musst Caligari werden!」が11月2日(日)まで開催中参考:Lebendiges Museum Online「Weimarer Republik - Kunst und Kultur - Film und Kino」、rbb「Im Rausch der Stille: "Das Cabinet des Dr. Caligari“」、Deutsche Welle「Hitler im Blick? "Das Testament des Dr. Mabuse“」、Deutsche Welle「Movies under Hitler: between propaganda and distraction」

THEATER

「民衆のための演劇」の新境地

ワイマール共和国が成立すると、それまで貴族のための場であった「宮廷劇場」は「州立劇場」に名称を変える。また、民間経営による劇場が大きな力を持っていたこともあり、政治的な内容を扱った演劇作品が多く上演され、劇場は市民階級に開かれた場へと成長していった。

劇場経営者としても名を馳せたラインハルトは、1902年にベルリンのキャバレーを買収したのにはじまり、最終的に11の劇場を所有、客席数は1万に上った

この時代に活躍した演出家たちは、観客の意識に訴えかけ、演劇の力で社会に変革をもたらそうとしていた。例えば、マックス・ラインハルトやエルヴィン・ピスカトーアは、大掛かりな舞台装置やパワフルな演出によって、観客を物理的・心理的に物語のなかに引き込もうと試みる。またベルトルト・ブレヒトは、観客が舞台上での出来事に感情移入することを妨げるような演出をあえて行い、観客に冷静で批判的な視点を与えようとした。これらのドイツ前衛演劇は、当時の欧州で最も先鋭的なものだったという。

しかし、世界的な経済危機によって劇場文化の発展は行き詰まる。人々は演劇のチケット代を払う余裕がなくなり、劇場は財政難で大掛かりな演出やスター俳優の起用ができなくなった。そしてヒトラー政権の台頭に伴い、劇場はプロパガンダの場として没個性的なものに。ユダヤ人であったラインハルトは米国に亡命し、ハリウッドで活躍。共産主義者であったブレヒトの著作は、1933年にナチスによって焚書の対象とされ、本人も亡命生活を余儀なくされた。

1949年に亡命から帰国したブレヒトは、新劇団ベルリナー・アンサンブルを設立。現在、同劇場前の広場はベルトルト・ブレヒト広場と名付けられている

1949年に亡命から帰国したブレヒトは、新劇団ベルリナー・アンサンブルを設立。現在、同劇場前の広場はベルトルト・ブレヒト広場と名付けられている参考:www.bruecke-museum.de、www.zeitklicks.de/weimarer-republik、谷川道子「ドイツ19世紀末転換期の演劇事情とテクスト解題」

DESIGN

ものづくりの国で生まれた新しいデザイン観

1919年、建築家、芸術家、デザイナーのための総合的芸術教育機関「バウハウス」がテューリンゲン州の都市・ワイマールに誕生した。工業化され大量生産が主流となっていた時代、創設者のヴァルター・グロピウスは「手工業に立ち返らなければならない。芸術家と職人の間に本質的な違いはない。芸術家は崇高な職人なのである」と述べ、各分野のエキスパートをバウハウスの教員として招いた。

芸術的なスキルと工業的なスキルを組み合わせることに重きを置き、バウハウスでは絵画、彫刻、写真をはじめ、舞台芸術やダンス、広告や製品デザインまで、幅広い分野の授業が開講されていた。同校には世界各国から学生が集まり、グラフィックデザイナーのヘルベルト・バイヤーやテキスタイル作家のアニ・アルバースなどの著名人を輩出。またシンプルで機能美を備えたバウハウスのデザインは、家具などを中心に製品化された例も少なくなく、現在もワイマールや移転先となったデッサウに建築物が残っている。

しかし、開校からわずか14年でバウハウスは閉校という悲しい運命をたどる。1933年にナチスが政権を掌握すると、バウハウスは退廃芸術として弾圧されたのだった。閉校後、多くの芸術家たちが米国などへ亡命し、その後も活動を続けた。1996年にはワイマールにバウハウス大学ワイマールという名の総合芸術大学が設立され、バウハウスの精神は今も受け継がれている。

1925〜26年にかけてデッサウに建てられたバウハウス校舎

1925〜26年にかけてデッサウに建てられたバウハウス校舎参考:本誌1095号「バウハウス創立100周年 ドイツ・デザインの歴史を紐解く」、Lebendiges Museum Online「Weimarer Republik - Kunst und Kultur - Bauhaus」

黄金の20年代コラム1

ワイマール共和国で活躍したユダヤ系ドイツ人たち

1920年代は、それまでの欧州の歴史において、ユダヤ人が最も活躍した時代でもあった。歴史上長らく流浪を繰り返してきたユダヤ人家庭では、蓄財よりも子弟の教育に投資を行っていたため、若い世代で次々とエリートが育っていったのだという。

政治分野では、ワイマール憲法の草案を練ったフーゴ・プロイスをはじめ、ベルサイユ条約を締結して国際社会復帰に尽力したヴァルター・ラテナウ、革命家でドイツ共産党を結成し、最後は虐殺されたローザ・ルクセンブルクなど。学問分野でも、精神分析学を確立したジークムンド・フロイト、「相対性理論」を発見したアルバート・アインシュタイン、哲学者のヴァルター・ベンヤミンやハンナ・アーレントなど、当時のユダヤ系ドイツ人の活躍には枚挙にいとまがない。

ワイマール共和国時代には表立ったユダヤ人差別は行われてはおらず、すでにドイツに定着していた人々の多くは、自らが「ユダヤ人」だという意識を持っていなかったという。しかし、不安定な情勢に対するドイツ市民たちの怒りは巧みにナチスに利用され、その矛先は次第にユダヤ人である彼らに向けられていったのだった。

ワイマール共和国で最初にノーベル賞を受賞したのは、かの有名なアインシュタイン。この時代、ドイツでは11人がノーベル賞を受賞したが、受賞者の3分の1はユダヤ系の出自だった

ワイマール共和国で最初にノーベル賞を受賞したのは、かの有名なアインシュタイン。この時代、ドイツでは11人がノーベル賞を受賞したが、受賞者の3分の1はユダヤ系の出自だった参考:大澤武男「ユダヤ人 最後の楽園―ワイマール共和国の光と影」、田中辰明「ワイマール共和国時代(1920年代)のベルリン」

黄金の20年代コラム2

短いドレスにボブスタイルの「新しい女性」が登場

1918年、女性にも参政権が認められ、女性の社会進出が一気に加速した。第一次世界大戦後に労働力である男手が不足し、独身で働く女性が増えた。当時主流だった女性の職業は電話交換手やタイピスト。男性よりも給与が低かったが、女性たちは経済力をつけ、ナイトライフやスポーツを楽しむなど人生を謳歌していく。

そんな女性たちは「neue Frauen(新しい女性)」と呼ばれ、当時のファッションは彼女たちを象徴していた。コルセットから体を解放し、ストンとした短いスカートやドレス、中にはズボンを履く女性も。かかとのない靴を履き、ヘアースタイルはボブが流行。そんな新しい女性のアイコンの一人が、20世紀を代表するドイツ人俳優のマレーネ・ディートリヒだ。彼女は黄金の20年代にドイツでスターダムにのし上がり、30年代にハリウッドに進出した。

一方で、女性たちは理想像と保守的な女性像との間で苦悩したという。例えば、男性に愛されて幸せをつかむ物語に共感したり、レディーファーストを自然と望んでしまうのだ。女性たちは自由を手にしたが、それはまだ形式的だった。今もなおジェンダーの役割について議論されているが、彼女たちの葛藤はまだ続いているといえるだろう。

1930年制作の映画「嘆きの天使(Der blaue Engel)」で主演を務めたディートリヒ

1930年制作の映画「嘆きの天使(Der blaue Engel)」で主演を務めたディートリヒ参考:SWR2「Die "Neue Frau" der 1920er – Träume vom selbstbestimmten Leben」、Antiheldin「Das Frauenbild in den 20ern – die ersten unabhängigen Frauen?」

黄金の20年代を体感する

歴史を学んで想像するだけじゃ物足りない……!? ちょっと熱狂的な読者の皆さんのために、黄金の20年代の空気が肌で感じられる、おすすめのエンターテインメントをピックアップ。自由でゴージャスな100年前の世界へ旅に出よう。

20年代のナイトライフへようこそ!

Berlin Berlin ベルリン・ベルリン

数え切れないほどのバーやカフェ、朝まで踊り続けるナイトライフ……20年代のベルリンは、まさにエンターテインメントの宝庫。2019年12月に幕を切ったこのショーは、そんな嵐のように激しい時代に観客をいざなってくれる。一世を風靡したバンド「コメディアンハルモニスト」やドイツが誇る俳優マレーネ・ディートリヒが登場し、チャールストンやリンディホップなどの当時流行したダンススタイルで出演者たちが踊り狂う。きらびやかなファッションを再現したコスチュームも見どころの一つ。眠らない街、ベルリンを五感いっぱいに体験しよう。

12月15日(火)~2021年1月3日(日) ベルリン(Admiralspalast)

2021年1月5日(火)~9日(土) フランクフルト(Alte Oper)

www.berlinberlin-show.com

100年以上現役の歴史的建造物

Ballhaus Berlin バルハウス・ベルリン

1905年に建てられたダンスホールで、黄金の20年代も社交の場として多くの人々がここに集った。当時いくつもダンスホールがあったが、バルハウス・ベルリンのように現存する建物はごくわずか。2014年にダンスフロアが全面的に改装されたが、家具や螺旋階段などはアンティーク調で、20年代の雰囲気が味わえる。新型コロナウイルスの影響で、残念ながら現在はダンスイベントなどは全て中止となっているが、コンサートなどは不定期に開催中。ちょっとおしゃれして、ドリンク片手に音楽に耳を傾ければ、100年前にタイムスリップしたかのような気分になれそう。

Chausseestr. 102, 10115 Berlin

030-2827575

www.ballhaus-berlin.de

ワイマール共和国時代の光と闇

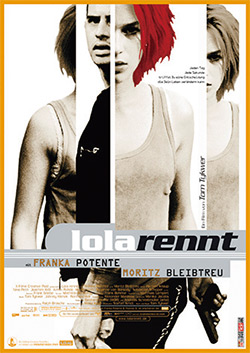

Babylon Berlin バビロン・ベルリン

舞台は1929年のベルリン。ポルノ犯罪を捜査するゲレオン・ラート警部と速記タイピストのシャーロット・リッターは、ドラッグや人身売買などがはびこるこの街の闇に徐々に飲み込まれていく。第一次世界大戦のトラウマと闘うラート、夜は別の顔を持つリッター……貧困と贅沢が混在するワイマール共和国時代の舞台裏がスリリングに描かれる。ドイツのテレビ史上最大の予算をかけて制作された本シリーズは、国内外で反響を呼んでいる。シーズン3が2020年10月11日(日)20:15よりDas Ersteでスタートするほか、日本のBS12でシーズン1・2が再放送中だ。

シーズン1・2(各8話)/シーズン3(12話)

製作:2017年~

監督・脚本:トム・ティクヴァ、アヒム・フォン・ボリース、ヘンドリック・ハンドレーグテン

出演:フォルカー・ブルッフ、リヴ・リサ・フリース ほか

https://babylon-berlin.com

後世から見つめる20年代

Die wilden 20er – Nach(t)leben einer Epoche

狂騒の20年代

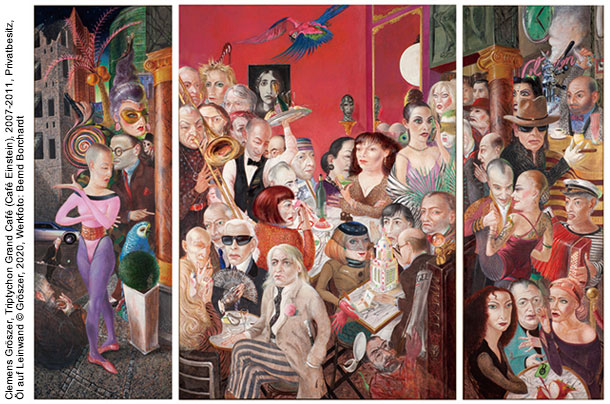

20年代に生まれた文化や価値観は、100年経った今でも多くの人々を魅了しているが、芸術家たちにも大きな影響を与えてきた。本展で展示されている作品は、当時を生きた人々ではなく、後世を生きた人々が手掛けたもの。ベルリンフォルクスバンクが所有するコレクションから、1970年代から現在にかけて、狂騒の時代にインスピレーションを受けて制作された作品が選ばれている。ファッションデザイナーのカール・ラガーフェルドから現役活躍中のドイツ人アーティストまで、さまざまな視点から描く20年代が楽しめる。

12月13日(日)まで

火曜~日曜10:00~18:00 ※月曜休館

4ユーロ(割引3ユーロ)

Kunstforum der Berliner Volksbank Kaiserdamm 105, 14057 Berlin

030-30631744

https://kunstforum.berlin

街中に残る時代の足跡を探して

Die Wilden 20er Jahre – Goldene Zeiten

狂騒の20年代・黄金時代

「狂騒の20年代」をテーマに、ベルリンの街をめぐるバスツアー。1919年に建てられた劇場、フリードリヒシュタット・パラストをスタート地点に、当時にぎわっていたエリアや時代を象徴する名所をたっぷり2時間かけて周遊する。俳優のマレーネ・ディートリヒ、作家のエーリッヒ・ケストナー、ダンサーのアニタ・バーバーなど、当時の著名人たちのゆかりの地を訪れたいという人には特におすすめだ。最終目的地を20年代風の食事が楽しめるレストランやバーにするなど、ツアーのカスタマイズも可能。ツアーに参加しながら、当時の街の風景を想像してみて。

所要時間:120分

1名29ユーロ~(6名以上より予約受付)

www.berlin-erlebnisse.de

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

在デュッセルドルフ日本国総領事

在デュッセルドルフ日本国総領事 デュッセルドルフ市長

デュッセルドルフ市長

2015年9月5日、ハンガリーからドイツを目指す難民たち

2015年9月5日、ハンガリーからドイツを目指す難民たち

「Flüchtling Magazin」の記事は、政治・社会的なテーマに限らず、アートや音楽、レシピなども人気が高い

「Flüchtling Magazin」の記事は、政治・社会的なテーマに限らず、アートや音楽、レシピなども人気が高い 「難民とドイツ人からなる編集チームの姿が、ドイツ社会にとってポジティブな例となれば」とHussamさん

「難民とドイツ人からなる編集チームの姿が、ドイツ社会にとってポジティブな例となれば」とHussamさん 有機認証(GOTS、Oeko-Tex)を取得したオーガニックコットンや、100%ペットボトルからできている素材を使用した独自レーベルの洋服。特にペットボトルの再生繊維は撥水性に優れ、柔らかく発色も良い

有機認証(GOTS、Oeko-Tex)を取得したオーガニックコットンや、100%ペットボトルからできている素材を使用した独自レーベルの洋服。特にペットボトルの再生繊維は撥水性に優れ、柔らかく発色も良い ドイツ人スタッフも含め、現在15人の女性が働くアトリエの様子。全員オリジナルマスクを着用中

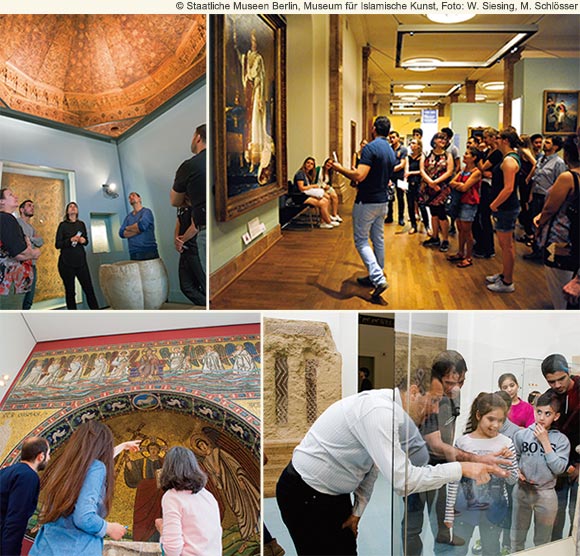

ドイツ人スタッフも含め、現在15人の女性が働くアトリエの様子。全員オリジナルマスクを着用中 ツアーは基本的にアラビア語で開催されるが、予約すればドイツ語・英語・アラビア語による特別ツアーに参加できる

ツアーは基本的にアラビア語で開催されるが、予約すればドイツ語・英語・アラビア語による特別ツアーに参加できる Multakaにはほかにも、美術史家や小説家、考古学者などの才能あふれるメンバーがそろっている

Multakaにはほかにも、美術史家や小説家、考古学者などの才能あふれるメンバーがそろっている 森下弘さん Hiromu Morishitao

1930年広島県生まれ。旧制広島県立広島第一中学、広島高等師範学校、広島大学文学部国文学科で学ぶ。大学卒業後、広島の県立高校の書道科の教諭に。後に島根大学、広島文教女子大学でも教鞭を執った。米国人の故バーバラ・レイノルズが立ち上げたワールド・フレンドシップ・センターに1965年の設立当初から関わり、1985年から2012年まで理事長を務めた。

森下弘さん Hiromu Morishitao

1930年広島県生まれ。旧制広島県立広島第一中学、広島高等師範学校、広島大学文学部国文学科で学ぶ。大学卒業後、広島の県立高校の書道科の教諭に。後に島根大学、広島文教女子大学でも教鞭を執った。米国人の故バーバラ・レイノルズが立ち上げたワールド・フレンドシップ・センターに1965年の設立当初から関わり、1985年から2012年まで理事長を務めた。

写真左)6歳の時に自宅の中庭で撮った家族写真、写真右)広島高等師範学校時代に。旧陸軍被服支廠校舎にて

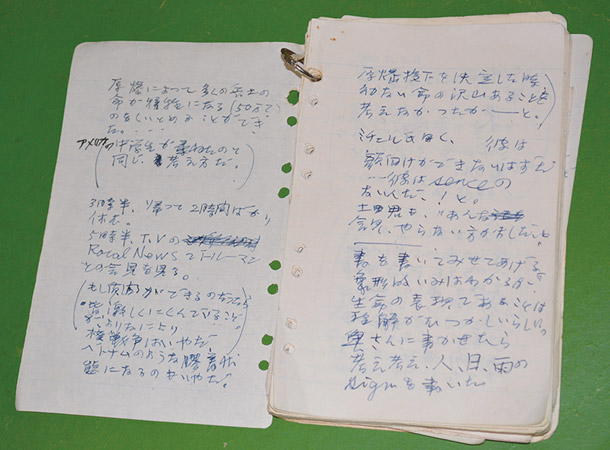

写真左)6歳の時に自宅の中庭で撮った家族写真、写真右)広島高等師範学校時代に。旧陸軍被服支廠校舎にて 1964年、広島・長崎世界平和巡礼でトルーマン元米大統領に面会した際に記したメモ書き

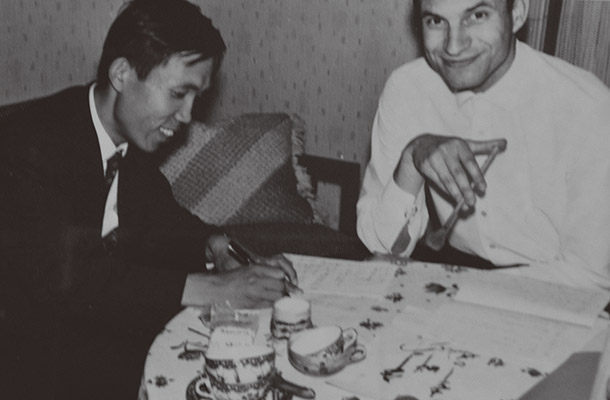

1964年、広島・長崎世界平和巡礼でトルーマン元米大統領に面会した際に記したメモ書き 1964年、西ベルリンを訪れた時にホームステイをしたリヒテルさんと

1964年、西ベルリンを訪れた時にホームステイをしたリヒテルさんと 2001年にエッセンを訪問して現地の学校で平和授業をした

2001年にエッセンを訪問して現地の学校で平和授業をした 現地の女性グループと書道で交流をした時の様子

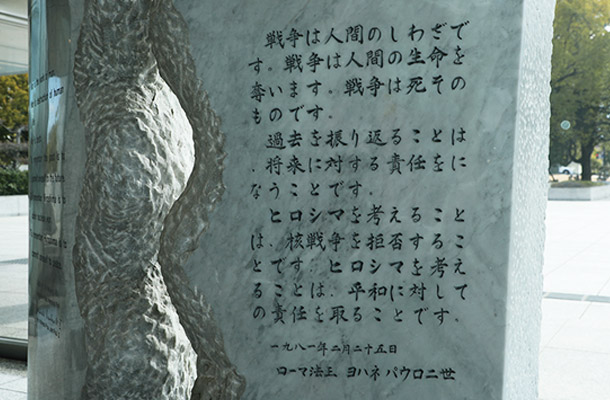

現地の女性グループと書道で交流をした時の様子 広島平和記念資料館に展示されている「ローマ法王平和アピール碑」。碑文に刻まれた筆文字は森下さんが書いた

広島平和記念資料館に展示されている「ローマ法王平和アピール碑」。碑文に刻まれた筆文字は森下さんが書いた