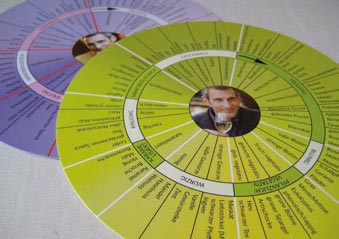

1980年代にカリフォルニア大学ワイン醸造学部のアン・ノーブル教授の主導で、「アロマホイール(Aroma Wheel)」と呼ばれる、ワインの香りと味を表現する用語集が作られました。円グラフ状になっており、白ワインと赤ワインを1つにまとめています。

ドイツワイン・インスティトゥート発行の「アロマラット(Aromarad)」(写真)は、 このアロマホイールをドイツ向けに改良したもの。醸造学者ウルリヒ・フィッシャー氏が、ドイツ醸造家協会と共同で製作しました。ドイツ版は、白ワイン用と赤ワイン用に分かれており、ドイツワインの香りがとても詳しく分類してあります。

ただ、これはドイツ人の嗅覚を標準としたものですので、日本人ならそれ以外の香りの表現を思いつくこともあるでしょう。例えばドイツでは、柑橘類のバラエティーは、レモン、グレープフルーツ、ライム、オレンジくらいですが、日本人にはさらに、みかん、夏みかん、きんかん、ぼんたん、柚子、すだちなどが感じられるかもしれません。逆に、様々な種類のベリー類やプラム類など、ドイツにはふんだんにあって日本ではなかなか見つからないフルーツもあります。このアロマラットに網羅されている香りを知ることで、ドイツ人テイスターの嗅覚や味覚を共有することができます。

白ワイン用の香りの分類を例にとると、大体、以下のようになっています。

フルーツ系

![]() グリーン系フルーツ(グリーンアップル、ルバーブなど)

グリーン系フルーツ(グリーンアップル、ルバーブなど)

![]() 柑橘類(レモン、グレープフルーツなど)

柑橘類(レモン、グレープフルーツなど)

![]() ドイツ国内産フルーツ(りんご、梨、桃、アプリコットなど)

ドイツ国内産フルーツ(りんご、梨、桃、アプリコットなど)

![]() トロピカルフルーツ(バナナ、パイナップル、マンゴーなど)

トロピカルフルーツ(バナナ、パイナップル、マンゴーなど)

![]() フルーツコンポート(各種ジャム、ママレードなど)

フルーツコンポート(各種ジャム、ママレードなど)

![]() ドライフルーツ(ドライアプリコット、ドライレーズンなど)

ドライフルーツ(ドライアプリコット、ドライレーズンなど)

フローラル系

![]() 甘い香りの花(薔薇、ジャスミン、アカシアなど)

甘い香りの花(薔薇、ジャスミン、アカシアなど)

![]() 強い香りの花(ゼラニウム、ライラックなど)

強い香りの花(ゼラニウム、ライラックなど)

ハーブ/ベジタブル系

![]() フレッシュベジタブル系(青草、ミント、ユーカリなど)

フレッシュベジタブル系(青草、ミント、ユーカリなど)

![]() 調理済み野菜(アーティチョーク、グリーンアスパラなど)

調理済み野菜(アーティチョーク、グリーンアスパラなど)

![]() ドライベジタブル系(干し草、紅茶など)

ドライベジタブル系(干し草、紅茶など)

スパイス系

![]() 強い香りのスパイス(ナツメグ、黒こしょう、生姜など)

強い香りのスパイス(ナツメグ、黒こしょう、生姜など)

![]() 甘い香りのスパイス(ヴァニラ、丁字、シナモンなど)

甘い香りのスパイス(ヴァニラ、丁字、シナモンなど)

![]() ナッツ(アーモンド、ハーゼルナッツ、クルミなど)

ナッツ(アーモンド、ハーゼルナッツ、クルミなど)

カラメル系

![]() (カラメル、ブリオッシュ、蜂蜜など)

(カラメル、ブリオッシュ、蜂蜜など)

スモーク系

![]() スモーク香(皮革、薫製ベーコン、タールなど)

スモーク香(皮革、薫製ベーコン、タールなど)

![]() 木の香り(トーストしたオーク材など)

木の香り(トーストしたオーク材など)

![]() ミネラル香(濡れたスレート岩、土など)

ミネラル香(濡れたスレート岩、土など)

微生物系

![]() (ヨーグルト、バター、チーズ、キノコなど)

(ヨーグルト、バター、チーズ、キノコなど)

このアロマラットの片隅には、味についての表現が書かれています。次章はそれを参考に、ワインの味についてお話ししましょう。

(ラインヘッセン地方)

1990年創業の若手ゼクトメーカー。オーナー兼醸造家のフォルカー・ラウムラントは、約8年にわたり、フランス人のシャンパーニュ専門の醸造家と共同作業していた。そのため、フォルカーの生み出すゼクトのコレクションはいずれも、シャンパンと肩を並べるレベルのものばかり。2004年版「ゴーミヨ・ドイツワインガイド」で、初めてゼクト部門の上位10位にランキングされて以来、毎年のように首位の座を占めている。ゼクトそのものの味を活かした、フレッシュ&フルーティーな味わい。高品質のゼクト造りのコンサルタントとしても活躍している。

Sekthaus Raumland, Alzeyer Strasse 134, 67592

Flörsheim-Dalsheim

Tel. 06243-908070

www.raumland.de

2001 I.Triumvirat, Grande Cuvee Brut

2001年産トリウンヴィラート1(ブリュット)29€

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

ハインツ・シュナイダー醸造所の所有畑のうち、最も日当りのよい、デボン紀粘板岩土壌の畑、ギンスターベルク(エニシダの山)で栽培されたシュペートブルグンダーの甘口。赤ワイン品種を粘板岩土壌で育てている地域は世界でも限られているが、ドイツではモーゼル地方のほか、アール地方、ラインガウ地方に粘板岩土壌育ちの赤ワインがある。テラ・ジネストラ(ギンスターベルクのイタリア語訳)は、粘板岩土壌ゆえにエレガントに仕上った、軽やかなシュペートブルグンダーだ。

ハインツ・シュナイダー醸造所の所有畑のうち、最も日当りのよい、デボン紀粘板岩土壌の畑、ギンスターベルク(エニシダの山)で栽培されたシュペートブルグンダーの甘口。赤ワイン品種を粘板岩土壌で育てている地域は世界でも限られているが、ドイツではモーゼル地方のほか、アール地方、ラインガウ地方に粘板岩土壌育ちの赤ワインがある。テラ・ジネストラ(ギンスターベルクのイタリア語訳)は、粘板岩土壌ゆえにエレガントに仕上った、軽やかなシュペートブルグンダーだ。