19世紀を通してドイツワインの品質が向上し、20世紀初頭の時点で一部のドイツワインはとても高価なワインとなっていました。現存する当時のワイン取引価格の記録などから、例えばドイツのリースリングが常に最高価格を維持していたボルドーの赤と肩を並べたり、あるいはそれ以上の価格で販売されたりしていたことが分かっています。このような高価なワインは王室で飲まれたり、政治家や著名人らに愛飲されました。

この時期は、ヨーロッパが害虫「フィロキセラ」により大打撃を受けた時と一致します。19世紀末にフランスなどで猛威をふるったフィロキセラは、20世紀に入っても各地を襲い続け、モーゼル地方では1907年、バーデン地方では1913年に被害が確認されました。幸いにも、植物学者がフィロキセラに免疫のあるアメリカ品種(氷河期にコーカサスのヨーロッパ品種から分かれたといわれる)を地中に根付かせ、その上にヨーロッパ品種を接ぎ木するという方法を考案したことで、壊滅したぶどう畑は徐々に再生していきます。

結局、ヨーロッパのぶどう畑でフィロキセラの被害が及ばなかったといわれる地域は、ボルドー地方の一部やシャンパーニュ地方の一部、モーゼル地方の一部、ポルトガルの一部など、ごくわずかでした。

20世紀前半は、ドイツのワイン産業にとってリセッションの時期でした。ぶどう畑は1914年の段階で9万ヘクタールに減り(現在の栽培面積に相当)、1945年にはさらに5万ヘクタールにまで減りました。2つの世界大戦がドイツ経済を壊滅させ、ワインの輸出は奮いませんでした。1914年の時点では、輸出量は19万ヘクトリットルと史上最高を記録したのですが、第1次世界大戦後は奮わず、ライン左岸の重要なワイン生産地域が再びフランスの占領地域となりました。

敗戦によって帝政ドイツは終焉(1918)し、ワイマール共和国時代(1919~1933)を迎えます。この時代は深刻なインフレや経済恐慌があり、小規模の醸造所が打撃を受けました。ヴェルサイユ条約締結(1919)後、敗戦国ドイツはフランスワインの輸入緩和を余儀なくされ、フランスワインはドイツワインと同等価格で供給されました。そのため、ドイツのワイン産業はさらに打撃を受け、1928年時点でのドイツワインの輸出は3万9000ヘクトリットルにまで落ち込みました。この時期、イギリスと取引をしていた商社はワインの売上げを伸ばすため、複数の地域の複数の品種をブレンドした甘口のブランドワインを大量に売り出しました。リープフラウミルヒなどがこれに当たります。

ナチス時代(1933~1945 / 第3帝国ともいう)に、ドイツワインの国内消費はやや持ち直しましたが、統制政策により醸造家の個性や個人的イニシアティブ、企業精神が削がれるようになりました。

第1次世界大戦後同様、第2次世界大戦後も、ワイン産業においては労働者不足に悩まされ、安価なフランス、アルジェリア、ハンガリーのワインに市場を占有されていました。プファルツ地方は1956年までフランスの占領地下にあり、この地域のワインは同国によって大量徴発されました。また、フランスはこの間、ザール地方も管理していました。

プファルツ地方北部フォルストに位置する家族経営の醸造所。1920年創業。1991年から醸造所を運営するのは、3代目のザビーネ・モスバッハー=デューリンガーさんとその夫ユルゲン・デューリンガーさん。ともにガイゼンハイムで醸造を学んでいた時に知り合ったという醸造家カップルだ。石灰岩と玄武岩が混在する雑色砂岩土壌で栽培されているリースリングは、非の打ちどころがない輝きを持つ。ザビーネさんは世界的視野を持って、近年増加傾向にある女性醸造家たちのネットワーク作りなどにも取り組んでいる。

Weingut Georg Mosbacher

Weinstraße 27, 67147 Forst

Tel. 06326-329

www.georg-mosbacher.de

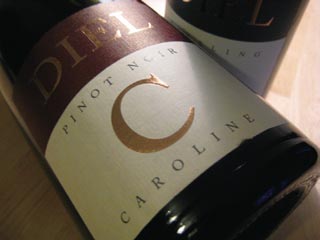

2009 Ungeheuer Grosses Gewächs

2009年産ウンゲホイアー、

リースリング グロー セス・ゲヴェックス(辛口) 27€

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック