ドイツのメディアは、東日本大震災と福島第一原発事故以降、日本についてあまり報道しなくなっていたが、今年7月21日の参議院選挙については、比較的大きく伝えた。

自民圧勝の陰に

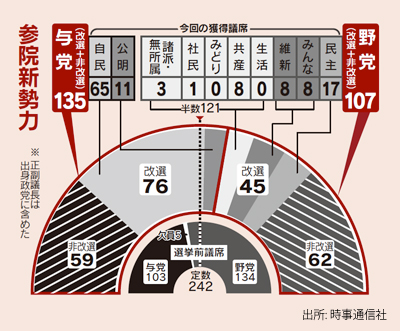

この選挙では自民党が議席数を84から115に増やして大勝し、公明党とともに参議院でも過半数を確保。自公はいわゆる「ねじれ」状態の解消に成功した。今後3年間は選挙がないので、安倍政権は法案を衆参両院ですんなりと通過させることができる。

一方、民主党は議席数を106から59に減らして惨敗。議席の数が実に44%も減少した。国民は、民主党政権が経済政策、原発事故対策、外交政策などをめぐり失政を重ねたことを、今なお許していない。

さらに今回の参院選で象徴的なのは、投票率が52.6%と戦後3番目の低さだったことだ。有権者の半分近くが棄権したことは、国民の強烈な政治不信を示している。一方、ドイツでも投票率は年々低下している。2009年の連邦議会選挙の投票率は戦後最低だったが、それでも70.8%。日本の投票率がいかに低いかを痛感させられる。ドイツの政界にも当てはまることだが、日本の政界の人材不足は甚だしい。このままでは、投票率が50%を割る日も遠くないだろう。

日本改革のチャンス?

さて、ドイツの保守系有力紙フランクフルター・アルゲマイネのカルステン・ゲルミス東京特派員は、「日本が構造改革、対外開放を実現して経済や社会を覆っている殻を打ち破るための最後のチャンスが到来した」という見方を打ち出している。

これまで日本政府は、衆参両院の「ねじれ」に妨害されて、構造改革を本格的に実現することができなかった。だが今や安倍首相の前には、さえぎる物のない大平原が広がっている。少なくとも7月21日に票を投じた有権者の大半は、安倍政権にフリーハンドを与えたのだ。

過去20年間に、ドイツ人の中国への関心が増大するのと反比例して、日本に対する関心は低下した。彼らがかろうじて関心を持っているのは、「日本はデフレと不況からいつ立ち直るのか」ということである。

ゲルミス記者は「黒船来航時の開国、1945年の敗戦に次ぐ、『第三の開国』を日本は必要としている。安倍首相は党内の反対をはねのけて、日本を変えることができるだろうか」と問いかけている。

ドイツ人は、日銀による国債の大量買い取り、つまり公共債務の拡大による景気の緩和には懐疑的だ。しかし「アベノミクス」の発令以降、株価が上昇し、経済成長率も回復の兆しを見せていることには注目している。とは言え、アベノミクスはまだ始まったばかりであり、成長力の回復、社会保障制度の改革、消費税の引き上げなど、難題が山積している。

環境意識の違い

エネルギー問題について、ゲルミス記者は「時間は掛かるだろうが、安倍政権は原子炉の再稼動を実現する。それは貿易赤字の解消など、経済的な理由からだ」と予測している。日本は長年にわたり貿易黒字国だったが、福島での事故以来大半の原発を停止したために、火力発電所のための原油や天然ガスの輸入額が増え、貿易赤字国に転落した。

日本では新聞社が世論調査を行うと、半分を超える回答者が段階的な脱原子力を望むと答える。それにもかかわらず、原子力を推進する自民党が大勝したことは、多くの有権者が投票の際にエネルギー政策を重視していなかったことを示している。これは、2011年の福島原発事故をきっかけに、脱原発へ大きく舵を切ったドイツとの大きな違いである。多くの国民にとって、原子力のリスクに関する議論よりも、「経済」の方が重要なのだろう。

ドイツでは環境政党・緑の党が15%の支持率を持ち、キリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)、社会民主党(SPD)に次ぐ第三の政党となっているが、今回の参院選で「みどりの風」や「緑の党グリーンズジャパン」は全く議席を取れなかった。脱原子力を要求する俳優の山本太郎氏が、東京選挙区で初当選したことは注目されるが、会派を持たない状態では政治的な影響力は小さい。日本では、原発問題は票に結び付かない。先進工業国で最悪の原発事故となり、16万人を避難させた福島原発事故も、日本国民の意識を変えるには至らなかったのである。日独間に横たわる、環境問題・エネルギー問題についての感受性の違いが浮き彫りになった。

歴史認識問題の行方

さて、ドイツのメディアにとっては「歴史認識」も重要なテーマだ。彼らは、安倍首相の政策が今後、ナショナリズム的な色彩を強めるかどうかに関心を寄せている。例えば安倍首相が参院選直後のインタビューの中で、靖国神社に参拝するかどうかについては明言を避けながらも、一般論として「国のために戦った方々に敬意を表し、ご冥福をお祈りするのは当然のこと」と述べたことを取り上げている。ドイツは、日本と韓国・中国の関係が悪化することによって、世界で最も高い成長率を示すアジア経済にマイナスの影響が及ぶことを懸念している。

この国のメディアは今後、安倍政権の一挙手一投足に注目していくだろう。

2 August 2013 Nr.959

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック