5月6日は、ユーロ危機との戦いが暗礁に乗り上げた日として歴史に残るかもしれない。この日、フランスとギリシャでユーロの将来に大きな影響を与える選挙が行なわれたのだ。どちらの国の有権者も、ドイツのメルケル首相が進めてきた財政規律の強化、緊縮策に反対する意志を表わした。

フランスでは、社会党のフランソワ・オランド氏が決選投票で現職のサルコジ大統領を破った。オランド氏は、「ドイツの緊縮策だけでは不況が深刻化するだけで、ユーロ危機が長引く。一時的に借金が増えても景気を刺激する政策によって、過重債務国の経済成長を促すべきだ」として、欧州連合(EU)加盟国の内25カ国が昨年12月に首脳会議で調印した「財政協定」の見直しを求めている。さらにオランド氏は、EU共同債(ユーロ・ボンド)の発行や、欧州中央銀行による加盟国政府への直接融資などを提案している。いずれもドイツ政府が強く反対している政策だ。

サルコジ大統領は、これまでドイツ政府の緊縮路線を支持してきた。つまりメルケル首相は重要な「盟友」を失ったのだ。独仏間では、今後ユーロ救済策をめぐって意見の違いが目立つようになるだろう。

フランスよりも深刻なのは、ギリシャの選挙結果だ。これまで連立政権を形成していた新民主主義党(ND)と全ギリシャ社会主義運動(PASOK)は、EUと国際通貨基金(IMF)が要求した緊縮策を支持していた。これらの党が国民議会選挙で惨敗し、緊縮政策に反対している極左政党が大躍進して第二党の座にのし上がったのだ。

PASOKの得票率は前回の選挙では43.9%だったが、今回は13.1%に急落。NDの得票率も33.5%から18.9%に下がった。両党の議席数を合わせても149議席で、過半数に満たない。NDとPASOK以外の政党は、すべて緊縮政策に反対している。つまり連立与党は、緊縮策に反対する政党を加えなければ、議会で過半数を占めることが不可能な状況にある。

ギリシャ国民はこの選挙を通して、EUなどが求めてきた「痛みを伴う構造改革」にはっきり「オヒ(ギリシャ語でノーのこと)」と言ったのだ。彼らは投票によって、EUとドイツに対する怒りと不満を爆発させたのだ。

その結果、緊縮策を拒否する左派連合(SYRIZA)の得票率は約3倍に増え16.8%となった。同党のアレクセス・チプラス党首は、「ドイツ首相による緊縮政策は、この選挙で大敗した。EUによるギリシャに対する野蛮な支配には終止符が打たれた」と語っている。彼はユーロ圏からの脱退は求めていないが、ほかのユーロ圏加盟国からの融資の返済は拒否する方針。さらに、将来EUやIMFが求める緊縮政策や改革についての文書には、一切署名しないと語っている。

NDのアントニス・サマラス党首は、5月8日に連立政権に関する交渉を断念した。ギリシャでは選挙で最も得票率が高かった3つの党が組閣を試みて、不可能な場合には再び選挙を行なわなくてはならない。左派連合とPASOKが組閣に成功するとは考えにくいので、再選挙の可能性が高まっていると言うべきだろう。

ギリシャ政府は、今年3月にEUとIMFから1300億ユーロの緊急融資を受けること、民間の債権者が1070億ユーロの借金の回収を断念する代わりに公務員の数を3年間で15万人減らすこと、年金支給額の削減などを含む緊縮政策に同意していた。今回の選挙結果によって、ギリシャ政府がこれらの政策を約束通りに実行するかどうかは不透明になった。欧州委員会は、「ギリシャ政府との取り決めを変更することは不可能」として、同国に対して緊縮策の実行を求めている。ユーロ圏諸国の頭上には、再び暗雲が 垂れ込め始めた。

18 Mai 2012 Nr. 919

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック 4月22日、日曜日のパリ。「強いフランスを」と書いたサルコジ大統領の選挙ポスターと、「今こそ変革を」と大書したオランド氏のポスターが、街の至る所に貼られていた。各所に設けられた投票所に、人々が吸い込まれていく。

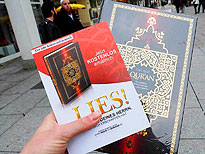

4月22日、日曜日のパリ。「強いフランスを」と書いたサルコジ大統領の選挙ポスターと、「今こそ変革を」と大書したオランド氏のポスターが、街の至る所に貼られていた。各所に設けられた投票所に、人々が吸い込まれていく。 ドイツでは、イスラム教の中で最も保守的な「サラフィズム」運動についての論争が激しくなっている。そのきっかけは、今年4月初めから、「サラフィズム」を信奉するイスラム教徒(サラフィス)たちが、ノルトライン=ヴェストファーレン州、ヘッセン州、ベルリンなどの35カ所の町で、約30万部のコーランを路上で通行人に配ったことである。

ドイツでは、イスラム教の中で最も保守的な「サラフィズム」運動についての論争が激しくなっている。そのきっかけは、今年4月初めから、「サラフィズム」を信奉するイスラム教徒(サラフィス)たちが、ノルトライン=ヴェストファーレン州、ヘッセン州、ベルリンなどの35カ所の町で、約30万部のコーランを路上で通行人に配ったことである。