「安全保障のダボス会議」と呼ばれるミュンヘンの安全保障会議。ホテル「バイリッシャー・ホーフ」の大広間を埋めた約300人の政治家、外交官、軍人たちが今年最も注目したのは、米国オバマ政権の副大統領、ジョー・バイデン氏の演説だった。

「米国は、他国の意見に耳を傾ける。我々はこれまでとは違う口調で話すだろう。米国は、同盟国や国際機関の影響力を弱めるためでなく、むしろその安全や経済的利益を守るために貢献する」

その言葉には、前のブッシュ政権と一線を画そうとする姿勢がにじみ出ていた。ブッシュ前大統領の単独主義的な政策、特にイラク侵攻やテロ容疑者に対する拷問などの人権侵害は、ドイツをはじめとする欧州諸国から厳しく批判されてきた。

オバマ政権はすでに、前政権が設置したグアンタナモ収容所の閉鎖と、テロ容疑者に対する拷問の禁止を決定している。ブッシュ前大統領は、安全保障にかかわる情報を引き出すためにテロ容疑者を拷問したり、外国で誘拐してグアンタナモ収容所に連行し、無期限の拘禁を行ったりする許可を軍に与えていた。捕虜の人権を守る国際協定(ジュネーブ協定)すらテロ容疑者には適用せず、国際法を堂々と破ることもためらわなかった。オバマ大統領はこれらの措置をすべて撤回することを約束している。

さらにバイデン氏は、悪化しつつあるロシアとの関係を改善するために「新しいスタートボタンを押す時が来た」と発言。核兵器開発を続けるイランに対しても「直接対話する準備がある」と述べ、欧州諸国の首脳を喜ばせた。

毎年この会議に参加しているドイツの安全保障関係者は、「今年の会議の雰囲気は、例年と全く違っていた。ブッシュ政権時代の険悪な空気が消えて、協調的なムードだった。オバマ政権は、国連などを重視する多国間主義の傾向を見せるだろう」と語り、米独関係の改善に向けて期待感を見せた。

しかし関係改善は、同盟国に新たな負担をも要求する。バイデン副大統領は、「米国はこれまでよりも多く貢献する。だが米国は、パートナーに対してもこれまでより多くの貢献を求める」と述べた。米国は、グアンタナモ収容所に拘留されている一部のテロ容疑者の受け入れを欧州諸国に求めている。さらにオバマ政権はアフガニスタン駐留部隊の増強を予定しているが、この点についても欧州諸国に支援を強化するよう求める見込みだ。アフガニスタンでは自爆テロの件数が増加しているほか、一部の地域でタリバンが勢力を盛り返している。ドイツ人はブッシュ氏に強い嫌悪感を抱いていたので、要求をはねつけやすかった。だが彼らは、オバマ氏に対しては強い尊敬と愛着を抱いている。このため、安全保障に関するこれらの貢献を強化するように依頼された場合、その要求を断るのはこれまでよりも難しくなるだろう。

いずれにしても、冷戦後衰える一方だった米欧間のパートナーシップの前途に、オバマ政権の誕生で一筋の光が見えてきたのは、喜ぶべきことだ。

20 Februar 2009 Nr. 753

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

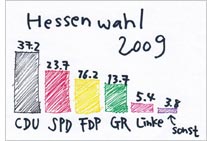

スケッチブック 今年は9月末に行われる連邦議会選挙をはじめ、欧州議会選挙、5つの州議会選挙、多数の市町村選挙が行われる。ドイツ人はこのように選挙が集中する年を「スーパー選挙年」と呼ぶが、社会民主党(SPD)はその幕開けで大きくつまずいた。

今年は9月末に行われる連邦議会選挙をはじめ、欧州議会選挙、5つの州議会選挙、多数の市町村選挙が行われる。ドイツ人はこのように選挙が集中する年を「スーパー選挙年」と呼ぶが、社会民主党(SPD)はその幕開けで大きくつまずいた。