この秋試したいおすすめワインも紹介!進化し続けるドイツワイン

伝統的なワインから、世界各地のいいとこ取りのワインまで楽しむことができるドイツは、言わずと知れたワイン大国。ブドウの収穫時期を迎えるこの季節、長らくドイツワインを取材されてきたライターの岩本順子さんをナビゲーターに、奥深いドイツワインの世界へとご案内しよう。(文:ドイツニュースダイジェスト編集部、監修:岩本順子)

目次

お話を聞いた方

岩本順子さん

翻訳者、ライター。ハンブルク在住。ドイツとブラジルを往復しながら、主に両国の食生活、ワイン造り、生活習慣などを取材中。著書に『おいしいワインが出来た!』(講談社文庫)、『ドイツワイン、偉大なる造り手たちの肖像』(新宿書房)ほか。本誌では連載「ドイツワインナビゲーター」(2007~2020年)でおなじみ。

www.junkoiwamoto.com

なぜドイツはワイン大国なのか?

自国だけでなく世界中のワインを楽しむのがドイツ流

ワイン生産量ではドイツは世界第9位であり、イタリアやフランスの6分の1程度。しかし消費量では、米国、フランス、イタリアに次いで第4位、さらに輸入量ではトップを誇っており、ワイン大国といわれるゆえんはここにある。自国のワインだけでなく、世界中のワインを楽しむのがドイツ流なのだ。

ドイツに暮らす人々は日常的にさまざまな国のワインをたしなんでいるといえるが、それは醸造家たちも同じ。というのも、ドイツ人醸造家たちの多くは、国外のワイナリーで研修したり、働いたりした経験がある。フランス(特にブルゴーニュ、シャンパーニュ、ボルドー)、イタリア、スペイン、オーストリア、米国、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカなどが人気産地で、なかには数カ国で修行するという人も。こうして世界各地のワインについて学んできた醸造家たちが、ドイツに戻ってそれぞれ理想のワイン造りに取り組んでいる。

醸造家たちの探究心でますます進化するドイツワイン

一方で、ドイツにも世界が認める伝統的なワインが存在する。例えば白品種「リースリング」から造られるワインは、比較的冷涼なドイツでこそ高品質のものができる。辛口から甘口、ライトなものからリッチなものまで、あらゆるスタイルのワインを生産できるリースリングには世界中に愛好家がいる。

ドイツワインを代表する白品種「リースリング」

ドイツワインを代表する白品種「リースリング」

そうした偉大なワインを生み出していながら、ドイツの醸造家の探究心はとどまることを知らない。シャンパーニュにならった伝統製法のゼクトをはじめ、ブルゴーニュスタイルのシュペートブルグンダー(フランス語で「ピノ・ノワール」)やシャルドネ、ボルドースタイルの赤ワインなど、さまざまな品種やスタイルで新たなワインが生み出されてきた。

伝統を大切にしつつ、ほかの国のスタイル、優れた手法や技術など、良いところをどんどん取り入れるオープンマインドな姿勢は、まさにドイツワインらしさといえるだろう。そんな常に進化を続けるドイツワインについて、三つの特徴をあげて解説する。

ドイツワインの3つの特徴

特徴❶

ライトで低アルコール、料理の引き立て役

近年、地球温暖化の影響で「ドイツはもはや冷涼地域ではない」といわれることが多いものの、ドイツは今でもブドウ栽培の北限。南方の産地に比べると、ライトで低アルコールのワインに仕上がるのが特徴だ。新鮮な食材を生かすライトな食事がトレンドとなっている昨今、特にドイツの白ワインやロゼワインが注目されている。ドイツワインは辛口が主流で、軽やかで品が良く、それほど自己主張が強くないため、さまざまな料理を引き立てる存在ともいえる。

特徴❷

世界的に人気のあるフランス品種を多く栽培

現在のドイツは、フランスの代表的なワイン産地であるブルゴーニュ地方に似た気候ともいわれ、最も恵まれた産地の一つだ。ドイツにとってフランスは隣国であり、気候が似てきているだけでなく、土壌にも類似性がみられるため、フランス品種を取り入れやすい状態。そういった背景から、ドイツでもフランス品種の栽培が盛んになってきている。フランス品種は世界的に広く栽培されており、そのスタイルや技術は世界のお手本。ドイツでも高品質で人気の高いフランス品種がそろうようになり、とりわけ赤ワインの質が高まっている。

特徴❸

生産者団体「VDP」流の3段階の格付け

ドイツワインを購入する際に一つの指標となるのが、生産者団体「VDP」(ドイツ・ プレディカーツワイン生産者協会)が採用し、全地域で広まった3段階の格付けだ。ピラミッドの上に行くほど、ワインが生まれる土壌の個性が明確に表現され、高品質であることを示す。

VDPの3段階の格付け- ラーゲンワイン(Lagenwein)

- オルツヴァイン(Ortswein)

- グーツヴァイン(Gutswein)

- 各醸造所の優良畑のブドウを使用。畑名がブランドとして機能する「畑名ワイン」。

- 醸造所の持つ一市町村内の畑(複数可)のブドウを使用。ブランド名に村の名を示す「村名ワイン」。

- 通常、複数の畑のブドウを使用。 醸造所の個性を表わす「エステートワイン」には独自のブランド名が付くことも。

現在、VDPの会員(約200)以外の醸造所の多くも自社ワインを自主的にこの3段階に分類し始めている。また、ワイン選びに迷ったら、VDP会員の醸造所のものを選べば、確実に高品質のワインに出会える。目印はワシにブドウのマーク!

VDP会員の醸造所のマーク

VDP会員の醸造所のマーク

今注目のおすすめドイツワイン10選

伝統を守りつつも新たな挑戦を続ける醸造家たちが多くそろうドイツ。今注目の醸造所のワインを中心に、ドイツ各地のワイン産地から計10本を岩本さんにピックアップしていただいた。普段の食卓だけでなく、 ちょっとした贈り物のヒントにもどうぞ。(文:岩本順子)

1. プファルツ地方

2019 ブラン・ド・ブラン、ブリュット・ナチュール2019 Blanc de Blancs, Brut Nature

醸造所:Sekthaus Krack(ゼクトハウス・クラック)

www.krack-sekt.de

11.5%vol.

18.00€

1本目のゼクトは、伝統ある醸造所が集中するダイデスハイムで、2015年に創業したゼクト醸造所のもの。クラック家の3代目クリスチャン&アンナ夫妻、双子の弟アクセルとフェリックスが、チームプレーでハイレベルの伝統製法のゼクトを生み出している。二次発酵後の瓶内熟成は2~3年の長期におよぶ。ヴァイスブルグンダー(ピノ・ブラン)100%の「ブラン・ド・ブラン」は瓶内熟成20カ月。

味わいはブリュット・ナチュール。青リンゴや熟したリンゴなどさまざまな種類のリンゴの爽やかな風味に、ナッツやブリオッシュの風味が加わる。テクスチュアは極めてソフト。あらゆる食事を引き立てるピュアな味わいのヴィンツァーゼクトだ。ドイツはヴァイスブルグンダーの生産量が世界第1位。同品種からこのような注目すべきワインがいくつも生産されている。

2. ラインヘッセン地方北西部

2021 ペット・ナット2021 Pet Nat

醸造所:Weingut Riffel(リッフェル醸造所)

www.weingut-riffel.de

11.5%vol.

18.90€

ライン川とナーエ川が合流する美景の街ビンゲンで、エリック&カロリン夫妻が率いるリッフェル醸造所からは、ペットナットをご紹介。ペットナットは16世紀に南仏で考案された、最もナチュラルなスパークリングワイン製法。リッフェル家のペットナットはヴァイスブルグンダーとショイレーベのブレンド。ブドウはレス土とロームの混合土壌の畑、ロシュベルクのもので、新酒を思わせるフルーティでフローラルな風味。ほのかにパイナップルの風味も立ち現れる。

同醸造所では2009年からビオ、2012年からはビオディナミ農法(有機農法の一種)を実践。ビオ醸造家団体エコヴィン会員だ。リースリング、ブルゴーニュ系品種を主体にテロワール(造り手を含めての畑の個性)を忠実に表現するワインを生産する一方、オレンジワインやペットナットにも挑戦している。

3. ナーエ地方

2020 ナーエシュタイナー® リースリング トロッケン2020 Nahesteiner® Riesling trocken

醸造所:Schlossgut Die(l シュロスグート・ディール)

https://diel.eu

12%vol.

10.80€

それぞれの畑の個性を生かして造られるディール家のリースリングは、世界中に愛好家を持つ。土壌の見本帳といわれるほど土壌が多彩なナーエ地方を代表するこの醸造所を2019年から率いるのは女性醸造家である7代目のカロリンとフランス出身の夫シルヴァン。カロリンはドイツのほか、ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、南アフリカ、ニュージーランドなどで経験を積んだ世界的視野を持つ醸造家。2020年に「ファルスタッフ」誌の最優秀醸造家に選ばれた。

「ナーエシュタイナー®」というブランド名でリリースしているのは、ディール家の所有畑のテロワールを表現したエステートワイン。かんきつ類やモモ、リンゴのほか、濡れた岩石を連想させる清らかな風味も。果実味は控えめで品が良く、魚介から家禽類、仔牛肉まで幅広い食材と調和する。

4. モーゼル地方

2021年産 フォム・シーファー リースリング ファインヘルプ2021 Vom Schiefer Riesling feinherb

醸造所:Ansgar Clüsserath(アンスガー・クリュセラート)

www.ansgarcluesserath.de

10%vol.

10.00€

美しく蛇行するモーゼル川に抱かれたトリッテンハイムの醸造所。創業は1670年。クリュセラート家の畑では、樹齢100年におよぶリースリングが大切に育てられている。醸造所を率いるエヴァは、ラインヘッセン地方の名門ヴィットマン醸造所のフィリップ・ヴィットマンの妻として、2地域を行き来しながらワインを造り続けている。彼女の舞台は、モーゼル地方のワイン史を彩る偉大な畑の数々。地域特有のフーダー樽(1000リットル)で醸造している。

「フォム・シーファー」は「スレートから」という意味。トリッテンハイムのスレート岩を主体とする土壌の複数の畑のリースリングから造られる。ほのかな花の香り、ライムや桃の風味。果実味と酸味の絶妙なバランス、控えめで品の良い甘み、柔らかなテクスチャーと引き締まった味わいが魅力的だ。

5. ザクセン地方

2021 ゴールドリースリング マイセナー・クラウゼンベルク2021 Goldriesling Meissener Klausenberg

醸造所:Weingut Schuh (シュー醸造所)

https://weingut-schuh.de

11.5%vol.

11.90€

旧東独、マイセン近郊ゾルネヴィッツのシュー醸造所からは、ゴールドリースリングをご紹介。東西ドイツが再統一した1990年にヴァルター・シューが創業し、2016年からは次世代のマティアスとカタリーナ兄妹が醸造所を率いる。マティアスはボルドーとニュージーランドで経験を積んだ。所有畑は全て急斜面。マイセンにある花こう岩土壌のクラウゼンベルクはシュー家の単独所有畑だ。ゴールドリースリングは19世紀末にフランス、アルザス地方で交配されたリースリング系品種。その後ザクセン地方にもたらされ、現在では同地方の固有品種として知られる。

クラウゼンベルクの高台で栽培されているゴールドリースリングはフレッシュなハーブ、洋梨、熟したリンゴの風味。しっとりとしたかんきつ系の味わいで、和洋折衷の日本の食卓にすんなりとなじむ。

6. バーデン地方

2021 ブラン・ド・ノワール2021 Blanc de Noirs

醸造所:Weingut Kress(クレス醸造所)

www.weingut-kress.de

12.5%vol.

12.50€

バーデン地方は、重厚感のある赤で知られるが、白の醸造法で造る「ブラン・ド・ノワール」も人気だ。ご紹介するのは、1999年創業のクレス醸造所のもの。オーナーのトーマス・クレスは、2013年にボーデン湖畔ユーバーリンゲンの旧聖霊施療院醸造所も引き継ぎ、醸造所を拡充。現在は、長男ヨハネス、長女ヴィオラも醸造所に勤務している。畑は400~500メートルの高台にあり、ドイツで最も標高が高い。土壌は氷河の末端部に形成されたエンドモレーン(終堆石)。

「ブラン・ド・ノワール」は、所有畑ゴールドバッハの樹齢25〜 50年のシュペートブルグンダーから造られる。レッドカラントやグースベリー、ブルーベリーの風味が清々しく、透明感と軽やかさがある。赤ワインの風味の要素が控えめに表現され、軽快な食事に合う。

7. フランケン地方

2021 ジルヴァーナー アルテ・レーベン トロッケン2021 Silvaner Alte Reben trocken

醸造所:Weingut Leipold(ライポルト醸造所)

www.weingut-leipold.de

13%vol.

11.00€

マイン川流域、オーバーフォルカッハにあるライポルト醸造所では、11代目のパウル&インゲ夫妻が1984年以後、ワインに専念することを決意。次世代のペーター&アナレーナ夫妻もワイン造りに加わっている。ジルヴァーナー、リースリングなどが栽培されている単一畑ランズクネヒトは貝殻石灰岩とコイパーの混合土壌。固有品種ジルヴァーナーに注力し、土壌別のジルヴァーナーやアウスレーゼ、ベーレンアウスレーゼなどの甘口も生産している。

「アルテ・レーベン」は「古木」の意。樹齢35年のジルヴァーナーから得られたブドウを使用し、フーダー樽(1250リットル)で醸造。草原のような爽快な風味とかんきつ系の風味が重なる。料理の味を引き立てる抑制された味わいに、ふと日本酒を連想する。このワインは地域特有のボトル、ボックスボイテルでリリースしている。

8. ラインヘッセン地方南部

2021 ロゼ2021 Rosé

醸造所:Bianka und Daniel(ビアンカ&ダニエル)

www.biankaunddaniel.de

11.5%vol.

15.50€

こちらのロゼは、ラインヘッセンの丘陵地域にあるフレアスハイム=ダールスハイムで、ダニエル&ビアンカ・シュミット夫妻が運営する醸造所のもの。ダニエルの実家は醸造所だが、2012年にハンガリー出身の醸造家ビアンカとナチュラルワインを造り始め、独自ブランドを展開。ビオディナミ農法を実践し、デメター認証も取得した。ワインは全てラントヴァインとしてリリースしている。ビアンカが力を入れているロゼは、メルロ、レンベルガー、シュペートブルグンダーのブレンドで、セニエ法を採用。除梗 後、最初に得られる10%の果汁がロゼ、残りは赤ワインになる。

大型の木樽(2400リットル)で1年にわたり熟成。濾過 は行わない。濃い色合い、野イチゴなどの赤いベリー、熟したイチジクやプラム、ナッツの風味。滋味深く、しょうゆ味や味噌味にも調和する。

9. ヴュルテンベルク地方

2021 トロリンガー アルテ・レーベン2021 Trolliger Alte Reben

醸造所:Weingut Karl Haidle(カール・ハイドレ醸造所)

https://weingut-karl-haidle.de

9.5%vol.

9.90€

近年注目のレムスタール地域のカール・ハイドレ醸造所からは、ヴュルテンベルクを代表する赤、トロリンガーをおすすめしたい。創業は1949年、現在3代目のモリッツ・ハイドレがワイン造りに取り組む。カーデザイナー志望で、ヒップホップ音楽とグラフィティアートに夢中だったが、ワイン造りの面白さにも開眼した。なかでもリースリングに注力し、手仕事の確かさが感じられるワインを生産。2020年にビオディナミ農法に移行、デメター認証を取得した。

通常、トロリンガーは軽い味わいだが、モリッツは主にギプスコイパー(石こう質泥土岩)土壌で育つ樹齢30年以上の古木のブドウから、凝縮感のあるワインを生産。地元のオークを使った特注の大樽(2800、3800リットル)で醸造。ベリー類とプラムやかんきつ系の風味。ロゼ感覚で味わえる。

10. アール地方

2021 シーファー ピノ・ノワール2021 Schiefer Pinot Noir

醸造所:Marc Josten(マーク・ヨステン)

www.marcjosten.de

12.5%vol.

12.90€

最後は、マーク&アニカ・ヨステン夫妻が2018年に起業した醸造所、マーク・ヨステンからの1本。マークは2011年から友人のトルステン・クラインと共に醸造所を運営、キャリアを積んでからの独立だ。拠点のアール地方とミッテルライン地方に畑を所有している。ヴァルポルツハイムの醸造所は 2021年の大洪水で樽や機材が破損したが、圧搾機は無事で、2021年ヴィンテージを守ることができた。主にマイショスのスレート岩土壌の畑、ラーヒャーベルクの樹齢15~25年のピノ・ノワールを使用。トノー(500リットル)の古樽で半年熟成させる。

スレート岩土壌のピノ・ノワールは石灰岩土壌のものとは異なるほのかな鉱物的風味が魅力。ブラックカラントなどのベリー類の風味とドライハーブの風味が重なる、ほっそりとしたエレガントな赤だ。

ワイン×和食ペアリングを楽しむヒント

引き続き岩本さんに、さらにおいしくワインをいただくための和食とのペアリングの楽しみ方をお教えいただいた。(文:ドイツニュースダイジェスト編集部)

楽しみ方1一皿一皿に合うワインを見つける

洋食のコース料理のように、それぞれの料理に合うワインを選ぼう。ポイントは、さっぱりした料理に軽めのワイン、こってりした料理には重めのワインを合わせること。同じ品種でもアルコール度数が高いもの、オーク樽の樽香が強調されているもの、ブドウの由来が限定されているもの(一つの畑や小さな区画から造られているもの)は、凝縮感があり「重め」であることを覚えておくと◎。

組み合わせ例

軽めの料理

生牡蠣、タコのマリネ、南蛮漬けゼクト、ペットナット、ゴールドリースリングなど

マグロの刺身ジルヴァーナー、トロリンガー

重めの料理

天ぷら、揚げ出し豆腐、焼き鳥リースリング

和牛のたたき、焼肉シュペートブルグンダー

楽しみ方2複数の料理に合う1本を選ぶ

和食はさまざまな料理が一度に並ぶため、複数の料理に合う1本を用意するのが理想的。複数の品種のコンビネーションで造るブレンドワインも普段の食卓に向いていて、単一品種のワインよりも料理に合わせやすい場合があるので、ぜひ試してみて。

組み合わせ例

白ワインゼクト、ミュラー=トゥルガウ、オクセロワ、グートエーデル(シャスラ)、ジルヴァーナー、リースリング、シャルドネ、グラウブルグンダーなど

赤ワイントロリンガー、フリューブルグンダー(ピノ・マドレーヌ)、シュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)、レンベルガー(ブラウフレンキッシュ)など

ブレンドミュラー=トゥルガウ&リースリング、ヴァイスブルグンダー&シャルドネなど

楽しみ方3食べ方に合わせてワインを選ぶ

同じ料理でも、食べ方や使う調味料によって合うワインが違ってくることがある。ペアリングがうまくいかないなというときは、いろいろな組み合わせを楽しんでみよう。

組み合わせ例

天ぷら

薄味の関西出汁なら軽めの白、濃い味の関東出汁やソースなら重めの白や赤も

麺類

濃いつゆで食べる蕎麦、パスタ風にアレンジした蕎麦や焼うどんには白のほか、軽めの赤も

味噌

白味噌や酢味噌和えは白、合わせ味噌、赤味噌を使ったコクのある料理なら赤も

海鮮

寿司や刺身、海鮮丼には軽めの白、マグロの漬け丼などはロゼや赤も

揚げ物

レモンをしぼると白ワイン向き、濃厚なソースなら赤ワイン向き

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

アーヘン大聖堂①はドイツで最初の世界遺産にして、1972年のユネスコ世界遺産の第一期に登録された12件のうちの一つ

アーヘン大聖堂①はドイツで最初の世界遺産にして、1972年のユネスコ世界遺産の第一期に登録された12件のうちの一つ

世界遺産を訪れたら、その土地の地ビールも要チェック!

世界遺産を訪れたら、その土地の地ビールも要チェック! Sさんがこれまでで最も感動したドイツの世界遺産は、フェルクリンゲン製鉄所⑯

Sさんがこれまでで最も感動したドイツの世界遺産は、フェルクリンゲン製鉄所⑯

ヘーゼヴューとダーネヴィルケの考古学的境界線群㊸。ちょっぴり地味な世界遺産も、訪れて見るとなかなか味わい深いという

ヘーゼヴューとダーネヴィルケの考古学的境界線群㊸。ちょっぴり地味な世界遺産も、訪れて見るとなかなか味わい深いという

ヨハネス・グーテンベルク(1398ごろ-1468)

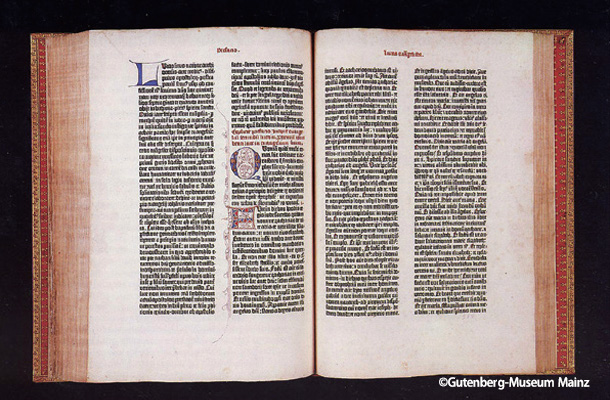

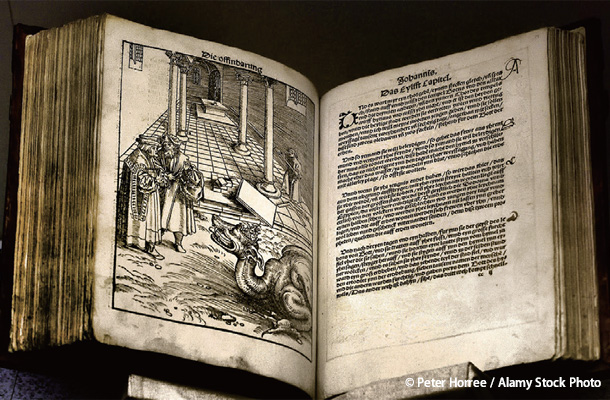

ヨハネス・グーテンベルク(1398ごろ-1468) グーテンベルクが初めて印刷した『42行聖書』。聖書のテキストを活版印刷によって黒一色で刷り、色文字や飾り文字などは後から手描きで追加されている

グーテンベルクが初めて印刷した『42行聖書』。聖書のテキストを活版印刷によって黒一色で刷り、色文字や飾り文字などは後から手描きで追加されている

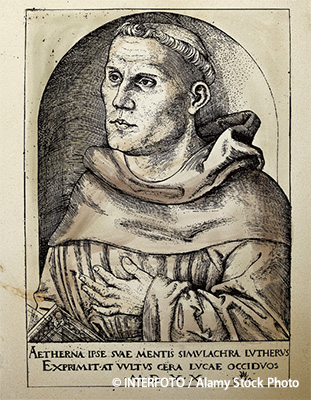

1520年ごろ、画家クラーナハ(1472-1553)が描いたルターの銅版画。ルターの人物画もまた、活版印刷によって多くの人に知れ渡った

1520年ごろ、画家クラーナハ(1472-1553)が描いたルターの銅版画。ルターの人物画もまた、活版印刷によって多くの人に知れ渡った ルターが翻訳し、1522年に出版したドイツ語版の新約聖書

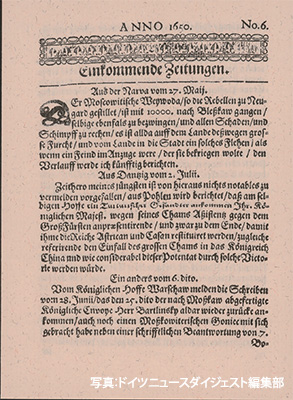

ルターが翻訳し、1522年に出版したドイツ語版の新約聖書 ライプツィヒで1650年に刊行された 世界初の日刊新聞「Einkommende Zeitungen」

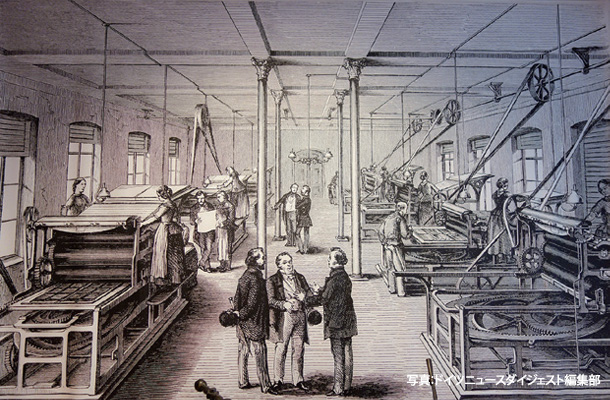

ライプツィヒで1650年に刊行された 世界初の日刊新聞「Einkommende Zeitungen」 印刷所では、女性たちも重要な働き手だった

印刷所では、女性たちも重要な働き手だった フィリップ・エラスムス・ライヒ(1717-1787)

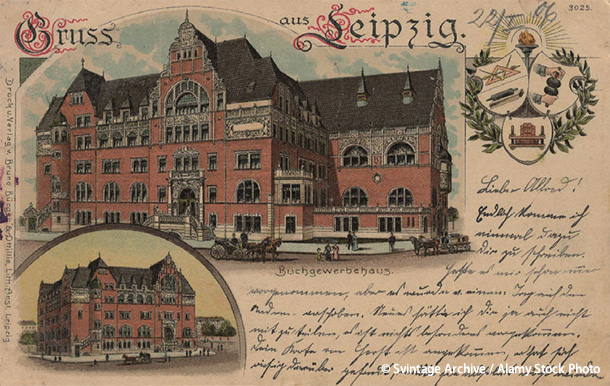

フィリップ・エラスムス・ライヒ(1717-1787) ライプツィヒ中心部に1898〜1901年にかけて建てられたドイツ書籍商会館(Deutsches Buchgewerbehaus)もまた、1943年の空襲で大きく損壊した-1787)

ライプツィヒ中心部に1898〜1901年にかけて建てられたドイツ書籍商会館(Deutsches Buchgewerbehaus)もまた、1943年の空襲で大きく損壊した-1787) 1914年にライプツィヒで開催された国際書籍商・グラフィック展(Bugra)のポスター。同展は、デッサン・絵画・建築アカデミーの創立150周年を機に開催され、グラフィックアートの展示にも力を入れていた

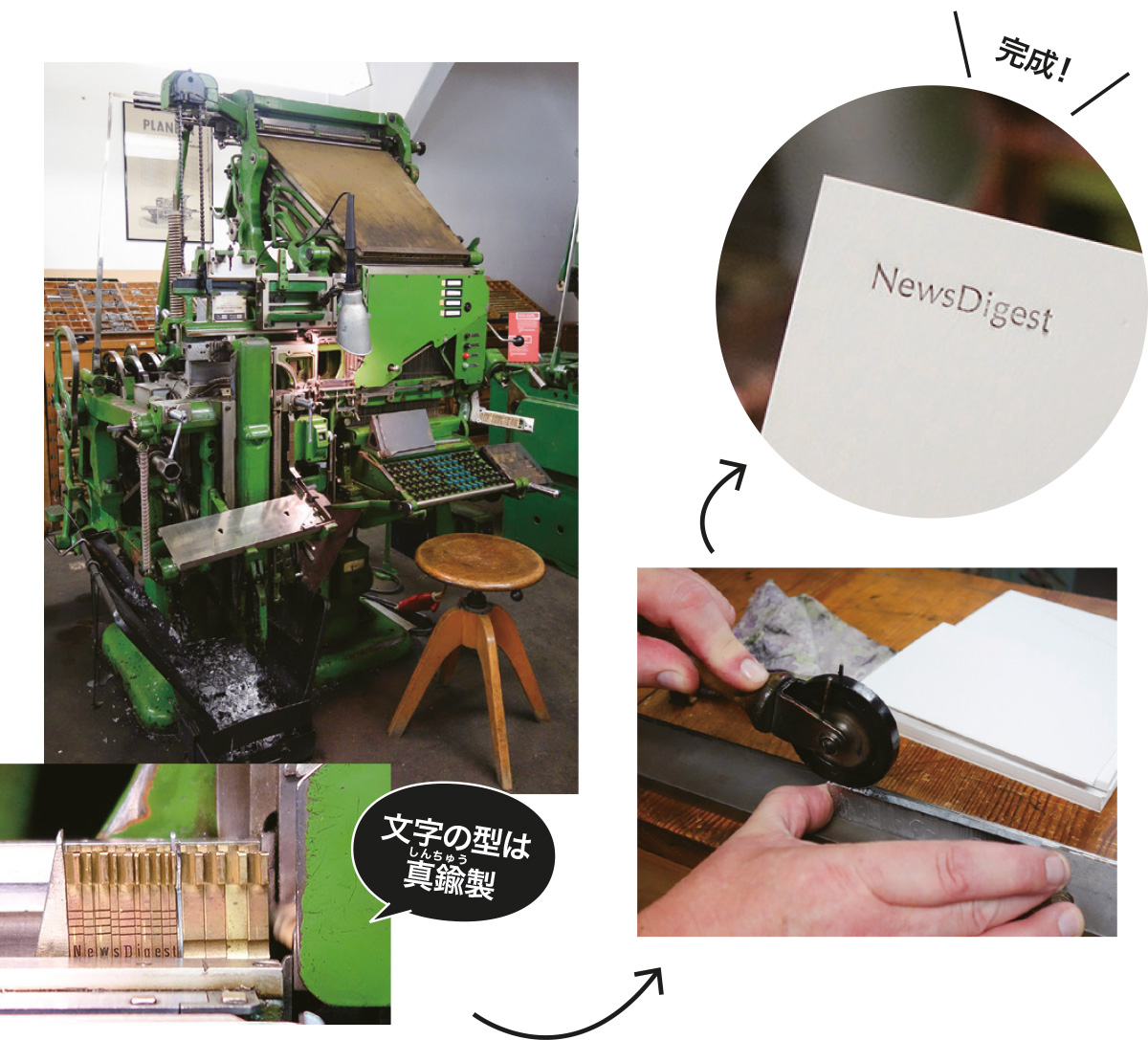

1914年にライプツィヒで開催された国際書籍商・グラフィック展(Bugra)のポスター。同展は、デッサン・絵画・建築アカデミーの創立150周年を機に開催され、グラフィックアートの展示にも力を入れていた 1985年、アップル社が開発したプリンターとMac専用ソフトを組み合わせることで、デザインから印刷まで全てを行うデスクトップパブリッシング(DTP)が可能になった

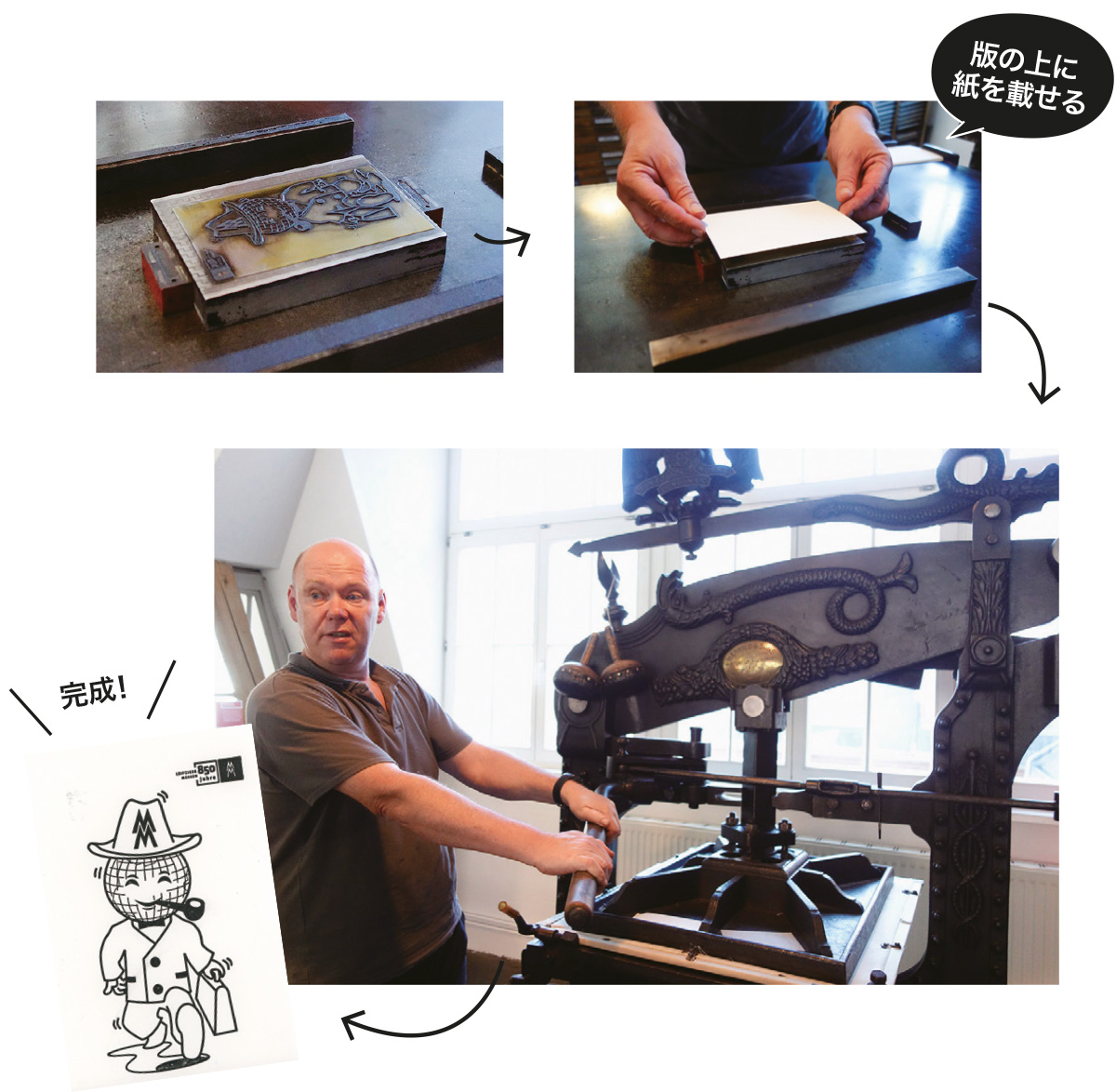

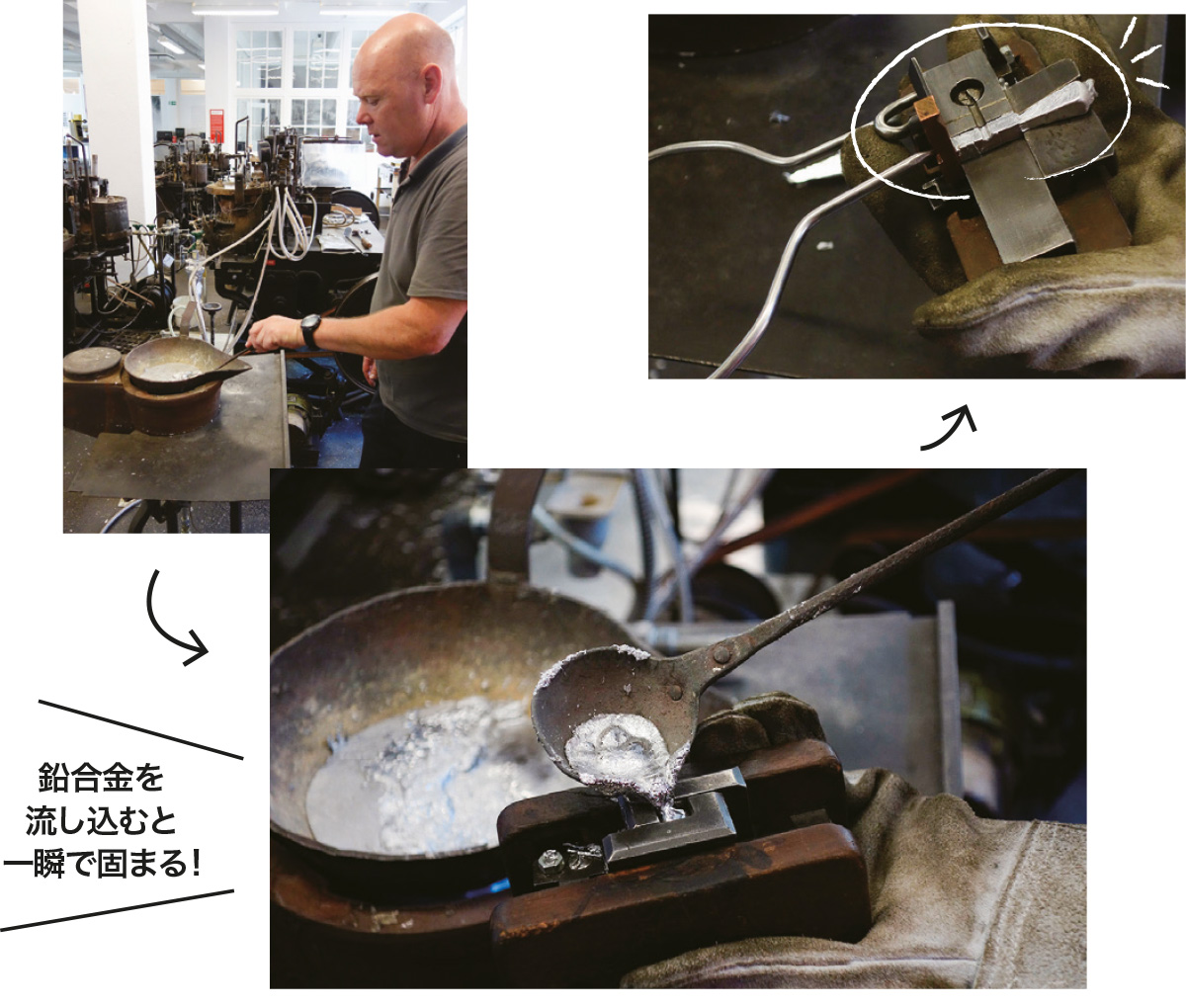

1985年、アップル社が開発したプリンターとMac専用ソフトを組み合わせることで、デザインから印刷まで全てを行うデスクトップパブリッシング(DTP)が可能になった ライプツィヒ印刷博物館では、館内の印刷機を使ってアーティストの作品制作を行うレジデンスプログラムも実施している

ライプツィヒ印刷博物館では、館内の印刷機を使ってアーティストの作品制作を行うレジデンスプログラムも実施している

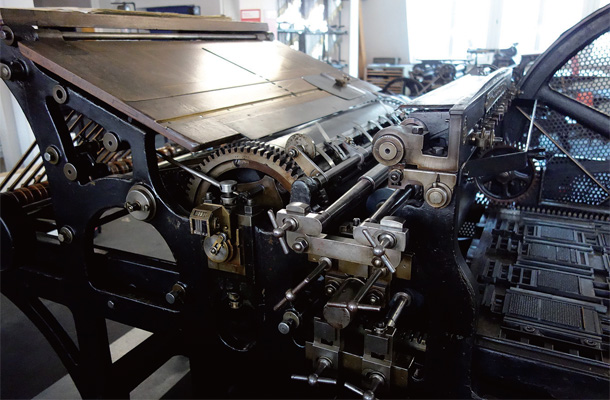

博物館では、精工に造られた印刷機をクルツさんをはじめとする職員が日々手入れする

博物館では、精工に造られた印刷機をクルツさんをはじめとする職員が日々手入れする クルツさんが制作した、3500個の「k」の活字を組み合わせた包装紙。印刷博物館のショップで販売している

クルツさんが制作した、3500個の「k」の活字を組み合わせた包装紙。印刷博物館のショップで販売している

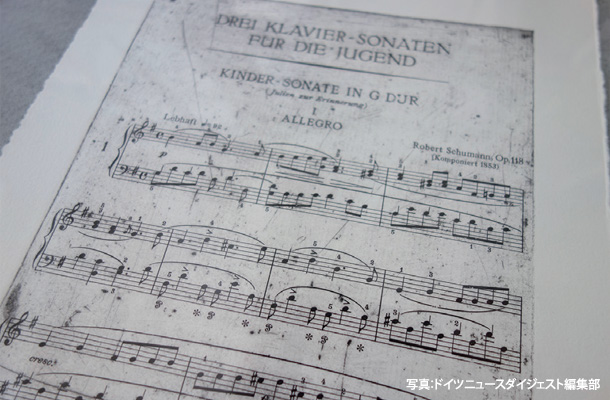

楽譜彫刻家が彫った版で印刷した楽譜

楽譜彫刻家が彫った版で印刷した楽譜 ドイツの本屋でよく見かける「レクラム文庫」のコーナー

ドイツの本屋でよく見かける「レクラム文庫」のコーナー フラクトゥーアは現代のアルファベットと似て非なるため、慣れていないと判読が難しい

フラクトゥーアは現代のアルファベットと似て非なるため、慣れていないと判読が難しい

「People’s Justice」(人民の正義)

「People’s Justice」(人民の正義)

栗林さん(左)と志津野さん(中央)

栗林さん(左)と志津野さん(中央)

栗林さんがカッセルで剣道を教えていた教え子とも、28年ぶりに作品の前で偶然再会したという

栗林さんがカッセルで剣道を教えていた教え子とも、28年ぶりに作品の前で偶然再会したという 迫力満点のイエス・キリストの磔刑(たっけい)シーン

迫力満点のイエス・キリストの磔刑(たっけい)シーン オーバーアマガウは、バイエルン州のガルミッシュ=パルテンキルヒェン郡にあるのどかな村

オーバーアマガウは、バイエルン州のガルミッシュ=パルテンキルヒェン郡にあるのどかな村 アルプスの山並みを背景に、建物に描かれた美しいフレスコ画が映える

アルプスの山並みを背景に、建物に描かれた美しいフレスコ画が映える 受難劇冒頭。イエス・キリストがエルサレムに入城する場面

受難劇冒頭。イエス・キリストがエルサレムに入城する場面 劇場は舞台部分がオープンエアーになっている

劇場は舞台部分がオープンエアーになっている