身近な「なぜ?」が世界を開くドイツにまつわる20の疑問

ドイツに暮らしていると、文化や慣習の違いに驚いたり、笑ったり、困ったり……。日々の中で感じる「なぜ?」は、実はドイツをもっと理解するチャンスかもしれない。本特集では、そんなドイツにまつわる20の疑問をピックアップ。それぞれの疑問を紐解くことで、ドイツの歴史や経済システムをはじめ、気質や文化、現代社会の在り方などを探っていく。この国に来たばかりの人も、長年住んでいる人も、ドイツがもっと分かるはず!(Text:編集部)

政治・経済編

1なぜメルケルは「Mutti(お母さん)」と呼ばれているの?

2005年以来、第8代ドイツ連邦共和国首相を務めるアンゲラ・メルケル。彼女は「Mutti(お母さん)」という愛称で国民から親しまれているが、このあだ名はもともと、メルケルの政治家としての能力を過小評価する意味で2008年ごろに周囲の男性政治家たちによって付けられたものだ。しかし実際のところ、経済政策での「倹約的な母」、難民受け入れやコロナ禍での「思いやりのある母」、安定した外交での「ドイツの肝っ玉母ちゃん」などのイメージがあるように、メルケルはこのあだ名からさまざまな恩恵を受けているともいえるだろう。メルケル自身もこのあだ名について、「私は、このあだ名と共に生きることを学んだ」と語っている。

2005年以来、第8代ドイツ連邦共和国首相を務めるアンゲラ・メルケル。彼女は「Mutti(お母さん)」という愛称で国民から親しまれているが、このあだ名はもともと、メルケルの政治家としての能力を過小評価する意味で2008年ごろに周囲の男性政治家たちによって付けられたものだ。しかし実際のところ、経済政策での「倹約的な母」、難民受け入れやコロナ禍での「思いやりのある母」、安定した外交での「ドイツの肝っ玉母ちゃん」などのイメージがあるように、メルケルはこのあだ名からさまざまな恩恵を受けているともいえるだろう。メルケル自身もこのあだ名について、「私は、このあだ名と共に生きることを学んだ」と語っている。

参考:Süddeutsche Zeitung「 Die Mutti aller Schlachten」、CHIP「Zu peinlich zu fragen: Warum sagen alle Mutti zu Merkel?」

2なぜ旧西ドイツの首都はボンだったの?

1949年、東ドイツの首都は引き続きベルリンとなったが、西ドイツは西ベルリンが離れ小島となったため、そうもいかなかった。首都の候補地となったのはフランクフルトとボン。しかし、西ベルリンのロイター市長(当時)は「もしフランクフルトなら、二度とベルリンは首都にならないだろう」と発言し、暫定的な首都としてボンが選ばれた。ボンは政治都市として発展し、人口は10万人から30万人にまで増加。ところが1990年にドイツが再統一すると、首都がベルリンへ戻ることが決定する。ボン市民はこれに抗議したが、補償金が支払われることで和解した。現在でも六つの連邦省をはじめ、各国際機関がボンにとどまっている。

1949年、東ドイツの首都は引き続きベルリンとなったが、西ドイツは西ベルリンが離れ小島となったため、そうもいかなかった。首都の候補地となったのはフランクフルトとボン。しかし、西ベルリンのロイター市長(当時)は「もしフランクフルトなら、二度とベルリンは首都にならないだろう」と発言し、暫定的な首都としてボンが選ばれた。ボンは政治都市として発展し、人口は10万人から30万人にまで増加。ところが1990年にドイツが再統一すると、首都がベルリンへ戻ることが決定する。ボン市民はこれに抗議したが、補償金が支払われることで和解した。現在でも六つの連邦省をはじめ、各国際機関がボンにとどまっている。

参考:ARD planet wissen「Nordrhein-Westfalen Bonn」、Mitteldeutsche Rundfunk「Bonn und Berlin - Die geteilte Hauptstadt」

3なぜドイツでは、データ保護(Datenschutz)が厳しいの?

ドイツには、第二次世界大戦中のナチス政権、および東ドイツ時代の秘密警察によって、市民の情報が無限定に収集されていた過去がある。このような背景から、ドイツでは現在でも個人情報の提供について用心深い人が多い。そんな「データ保護(Datenschutz)」について市民レベルで初めて大きな議論が起こったのは、1983年に冷戦下の西ドイツ連邦政府によって計画されていた国勢調査をめぐってのことだった。この国勢調査の内容が個人のプライバシーを脅かす可能性があるとして、市民や著名人による大規模なボイコットが起こったのだ。連邦憲法裁判所は、この国勢調査の一部が違憲であるとの判決を下し、全ての人に、個人情報の収集・保存・使用・譲渡についての自己決定権を認めた。

参考:Datenschutz Expert.de「Warum ist Datenschutz wichtig?」、Bundeszentrale für politische Bildung「Vor 30 Jahren: Protest gegen Volkszählung」

4なぜ各州によって祝日が違うの?

ドイツでは連邦制を採用しており、各州の主権が尊重されるとともに、外交など国家として対応が必要な案件を中央政府が担っている。具体的には、各州は教育制度、文化政策、地方自治制度、警察制度などについての立法権を持つため、その土地の人々の実情にかなった政策を行うことが可能なのだ。そのため、祝日も各州の権限によって決定されている。

この連邦制は、小回りが利いた政治が行える一方で、各州間で格差が発生するというデメリットも。例えば、財政的に豊かな州が貧しい州の財政を支援することへの不満や、大学入学資格取得のための試験アビトゥア(Abitur)の難易度が各州で異なるなど、各州間での調整が必要な事柄についても度々議論されている。

参考:ドイツ連邦共和国外務省「ドイツの実情 改訂版2018」、ドイツニュースダイジェスト「 ニュースを追跡:ドイツの連邦制の特徴は?」

5なぜベルリンのテーゲル空港はなかなか閉鎖しないの?

いつまでもたっても終わらない典型的なドイツの工事現場の代名詞ともいえるのが、ベルリン・ブランデンブルク国際空港だ。2006年に着工し、当初は2011年6月にオープンすることを予定していた。しかし、工事に欠陥が見つかり、開港を何度も延期し、現在の責任者は4人目に……。着工から実に14年を経て、ついに今年10月31日に開港されることになった。

いつまでもたっても終わらない典型的なドイツの工事現場の代名詞ともいえるのが、ベルリン・ブランデンブルク国際空港だ。2006年に着工し、当初は2011年6月にオープンすることを予定していた。しかし、工事に欠陥が見つかり、開港を何度も延期し、現在の責任者は4人目に……。着工から実に14年を経て、ついに今年10月31日に開港されることになった。

ベルリン・ブランデンブルク国際空港のオープンに合わせて、ベルリンの主要空港だったテーゲル国際空港では11月8日に最後のフライトを迎える。その利便性から人気のあったテーゲル空港の閉鎖を惜しむ声も多く、同空港を残そうとうする動きもあるが、空港跡地は住宅地に生まれ変わる予定だ。一方で、健康被害を及ぼすほどの騒音が大きな問題となっていたため、テーゲル空港の閉鎖によって約30万人の市民の健康が守られるという。

参考:Handelsblatt「FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Vier Milliarden Euro mehr, neun Jahre zu spät: Die wichtigsten Fakten zum Start des BER」、Bündnis 90/Die Grünen Berlin「TEGEL? TAUSEND FRAGEN UND ANTWORTEN. UNSER FAQ.」

6なぜドイツにおける男性の育児休暇取得率は低いの?

2016年のドイツ経済研究所の統計によると、ドイツにおける男性の育児休暇取得率は37%で、日本の6%と比較すると6倍も高い。しかし、スウェーデンでは80%となっており、欧州諸国の中ではまだまだ低い取得率となっている。

2016年のドイツ経済研究所の統計によると、ドイツにおける男性の育児休暇取得率は37%で、日本の6%と比較すると6倍も高い。しかし、スウェーデンでは80%となっており、欧州諸国の中ではまだまだ低い取得率となっている。

ドイツでは、両親ともそれぞれ最大36カ月の育児休暇(Elternzeit)を取得可能。しかし、ほとんどの父親は2カ月しか育児休暇を取得していない。これは、どちらかの親が最低2カ月休暇を取ることで、「両親手当(Elterngeld)」の受給期間が2カ月延長されることに関係する。一方で、特に若い世代の家庭では経済的な理由から父親が働かざるを得ない場合も。ジェンダーのロールモデルが見直されてきたにもかかわらず、ドイツの4分の3の世帯では男性が稼ぎ頭という実態もあり、制度を十分に活用できる環境が整っていないといえそうだ。

参考:DER SPIEGEL (online)「DIW-Studie Warum Väter weniger Elternzeit nehmen als Mütter」「Junge Väter in Elternzeit: "Vereinbarkeit ist für Männer immer noch schwieriger"」

生活編

7なぜドイツ人は夕飯に「カルテスエッセン(冷たい食事)」を食べるの?

パンとバター、ハムやチーズにピクルスなどが並ぶ伝統的な夕食。理想的な時間は17〜19時で、パンの厚さが8ミリならパーフェクトだ。カルテスエッセンが夕食の定番となったのは1920〜50年ごろ。工場労働が主だった当時、ランチタイムに食堂で温かいスープが労働者に提供されたため、夜はパンとバターで十分だった。また、カルテスエッセンは究極の「時短料理」であり、働く女性の味方であった。今日ではこのような伝統的な夕食をいただく家庭は多くはないが、子どもが幼い家庭などではカルテスエッセンが絶大な支持を得ているとか。

パンとバター、ハムやチーズにピクルスなどが並ぶ伝統的な夕食。理想的な時間は17〜19時で、パンの厚さが8ミリならパーフェクトだ。カルテスエッセンが夕食の定番となったのは1920〜50年ごろ。工場労働が主だった当時、ランチタイムに食堂で温かいスープが労働者に提供されたため、夜はパンとバターで十分だった。また、カルテスエッセンは究極の「時短料理」であり、働く女性の味方であった。今日ではこのような伝統的な夕食をいただく家庭は多くはないが、子どもが幼い家庭などではカルテスエッセンが絶大な支持を得ているとか。

参考:Carl Kühne公式ホームページ「DAS KALTE ABENDBROT IST WIEDER IM KOMMEN」、sisterMAG「Eine kleine Geschichte des Abendbrotes」、ARTEde(Youtube)「Abendbrot: Warum isst man in Deutschland abends kalt? | Karambolage | ARTE」

8なぜドイツで風邪をひくとハーブティーを飲むの?

ドイツで風邪をひいてお医者さんへ行ったら、ハーブティーを飲むように言われた……なんて経験がある方も少なくないだろう。それは、古くからハーブなどを用いた自然療法が生活に根付いていることと関係がありそうだ。

ドイツで風邪をひいてお医者さんへ行ったら、ハーブティーを飲むように言われた……なんて経験がある方も少なくないだろう。それは、古くからハーブなどを用いた自然療法が生活に根付いていることと関係がありそうだ。

古くは12世紀に活躍した修道女のヒルデガルトのハーブ療法からはじまり、自己治癒力を用いて治療するホメオパシー、入浴剤メーカーとして人気のクナイプの創立者によるクナイプ療法など、ドイツ生まれの自然療法は多様に存在する。このように人々にとって身近という背景から、20世紀にはさまざまな自然療法を用いて治療する「ハイルプラクティカー(Heilpraktiker)」と呼ばれる職業が誕生した。ハイルプラクティカーは補完代替治療医師としてその地位を確立し、国家資格として認められている。また、現在ドイツ国内には約4万7000人のハイルプラクティカーが存在し、患者は年間4600万人に上るという。

参考:HeilpraktikerFakten「Die Geschichte der Heilpraktiker」、Allgemeinarzt-online「„Wir nehmen uns viel mehr Zeit für Patienten “」

9なぜドイツ人は横断歩道の信号を守るの?

夜中の3時、車が1台も走っていないのに律儀に赤信号が青信号に変わるのを待つドイツ人。典型的なドイツ人の特徴としてよく例に挙げられるが、周りの国から見てもどうやらこの行動は異常だと思われているらしい。信号を守るそもそもの一番の理由は、自分の身の安全を確保するため。もし赤信号のまま横断歩道を渡ったとしても、法的な責任に問われることはないというが、歩行者の場合でも赤信号を無視すると罰金が発生するのがドイツだ。5ユーロと少額ではあるが、罰金は罰金。危機管理に長けているドイツ人にとって、赤信号を守ることは当然のことなのかもしれない。

参考:ZEIT ONLINE「Rote Ampel vs. Menschenverstand」

10なぜドイツのインターネットはこんなに遅いの?

ドイツのインターネット速度の遅さは、ドイツ人たちも度々ネタにするほどだ。高速インターネット接続に関する2019年の調査によれば、ドイツの通信回線の平均速度は固定ブロードバンド接続で世界33位、モバイル接続では47位と、先進国の中では大きく後れを取っている。その最も大きな要因は、ドイツでのインターネット接続が光ファイバーではなく、30年以上前に地中に埋め込んだメタル回線に未だに依存していること。ドイツでは、近隣諸国が10年前くらいから行ってきた光ファイバーケーブルの敷設を、あまり進めてこなかったのだ。ドイツ連邦政府は、2025年までにドイツ全土に光ファイバー網を敷設することを目指しているが、これには莫大な予算や各州間での調整が必要なため、ドイツのデジタル化は前途多難といえるだろう。

参考:ARD Funk「Warum das Internet in Deutschland so schlecht ist」、The Wall Street Journa「l ドイツの『遅 過ぎる』ネット回線、企業も国民も悲鳴」

11なぜスーパーマーケットの「アルディー(Aldi)」は2種類あるの?

ドイツの大手ディスカウントスーパー「アルディー(Aldi)」には、実は「Aldi Süd(南)」と「Aldi Nord(北)」という2種類があるのをご存じだろうか。「Aldi」は、1945年にテオ・アルブレヒトとカール・アルブレヒトという兄弟が、両親が営んでいた小さな食料品店を引き継いだことに始まる。「Aldi」は瞬く間に企業として成長し、創業から10年後にはすでに100店舗のチェーンを展開。現代のディスカウントスーパーの先駆けとなった。しかし1961年、この兄弟は道を分かつことになり、テオが「Aldi Nord」、アルブレヒトが「Aldi Süd」をそれぞれ全く別の企業として経営することに。その理由について兄弟は沈黙を貫いたが、性格や経営方針の不一致など、さまざまなうわさが飛び交ったという。一方で、この別離はお互いの急速な発展も可能にした。現在、Aldi Nordは6万人の従業員と4700店舗、Aldi Südは14万8900人の従業員と6240店舗を抱えている。また、Nordはポーランド、デンマーク、オランダ、フランス、スペインなどに、Aldi Südはオーストリア、イタリア、英国、米国、オーストラリアなどに進出している。

ドイツの大手ディスカウントスーパー「アルディー(Aldi)」には、実は「Aldi Süd(南)」と「Aldi Nord(北)」という2種類があるのをご存じだろうか。「Aldi」は、1945年にテオ・アルブレヒトとカール・アルブレヒトという兄弟が、両親が営んでいた小さな食料品店を引き継いだことに始まる。「Aldi」は瞬く間に企業として成長し、創業から10年後にはすでに100店舗のチェーンを展開。現代のディスカウントスーパーの先駆けとなった。しかし1961年、この兄弟は道を分かつことになり、テオが「Aldi Nord」、アルブレヒトが「Aldi Süd」をそれぞれ全く別の企業として経営することに。その理由について兄弟は沈黙を貫いたが、性格や経営方針の不一致など、さまざまなうわさが飛び交ったという。一方で、この別離はお互いの急速な発展も可能にした。現在、Aldi Nordは6万人の従業員と4700店舗、Aldi Südは14万8900人の従業員と6240店舗を抱えている。また、Nordはポーランド、デンマーク、オランダ、フランス、スペインなどに、Aldi Südはオーストリア、イタリア、英国、米国、オーストラリアなどに進出している。

参考:Merkur.de「Aldi Nord und Aldi Süd: Geschichte der Trennung und die echten Unterschiede zwischen den Discountern」

教育編

12なぜドイツの学校は朝早くから始まるの?

ドイツの学校の始業はたいてい7時半~8時で、7時に始まる学校も。その昔、工場労働者や職人は朝が早かったため、始業が早いことは働く親にとって好都合だった。しかし現在は働き方が多様化し、子どもの健康面を考えると、始業を遅らせるべきとの声も。睡眠の専門家によれば、特に冬の間は午前8時より前は身体が眠っている状態だという。ただし、始業を遅くする場合は交通機関の時刻表の変更も必要で、社会全体の相当の準備が求められる。

ドイツの学校の始業はたいてい7時半~8時で、7時に始まる学校も。その昔、工場労働者や職人は朝が早かったため、始業が早いことは働く親にとって好都合だった。しかし現在は働き方が多様化し、子どもの健康面を考えると、始業を遅らせるべきとの声も。睡眠の専門家によれば、特に冬の間は午前8時より前は身体が眠っている状態だという。ただし、始業を遅くする場合は交通機関の時刻表の変更も必要で、社会全体の相当の準備が求められる。

参考:BR24「Müde Schüler: Fängt die Schule zu früh an?」、Spiegel「Warum die erste Stunde für Jugendliche Folter ist」

13なぜドイツの小学校では万年筆を使うの?

文房具大国ドイツの子どもたちは、伝統的に万年筆を使ってペンの正しい握り方や字の書き方を習う。万年筆は、急いで書くと紙を引っ掻いてしまったり、強く書きすぎるとインクが出すぎたりと使うのにコツが必要なため、子どもたちに字を美しく丁寧に書くこと、そして書く前に良く考えさせるという目的があるそうだ。ドイツでは、毎年約160万人の子どもたちに向けて万年筆を販売。デジタル化が進む今日においても、その売り上げは伸び続けているという。

参考:News 4Teachers「Der Füller – die Renaissance eines Schreibgerätes und warum das durch die Digitalisierung unterstützt wird」

14なぜドイツでは10歳で将来を決めなければいけないの?

ワイマール共和国時代の学校制度を基盤とし、小学校(Grundschule)は4年生までという州が多い。その後、職業訓練を受ける基幹学校(Hauptschule)、職業訓練学校への進学を目指す実科学校(Realschule)、大学進学を目指すギムナジウム(Gymnasium)に分かれる。進路は小学校から推薦を受けて決定するため、これが「10歳で将来を決める」といわれる所以だ。しかし、家庭の状況によって不利になるなど、この制度については長らく議論されている。現在ではギムナジウムでない場合でも大学進学資格を得られるなど、フレキシブルになりつつある。

参考:bpb「Schulgeschichte bis 1945: Von Preußen bis zum Dritten Reich」、deutschland.de「So funktioniert das deutsche Schulsystem」

15なぜドイツの子どもたちは日曜日に「マウス」を観るの?

ドイツで毎週日曜日に放送される「Die Sendung mit der Maus(だいすき! マウス)」は、1971 年に西ドイツで始まった子ども向け番組。オレンジ色のマウスとその仲間たちが

ドイツで毎週日曜日に放送される「Die Sendung mit der Maus(だいすき! マウス)」は、1971 年に西ドイツで始まった子ども向け番組。オレンジ色のマウスとその仲間たちが

登場し、ものづくりの工程や動物の生態などを分かりやすく紹介する。移動遊園地がどうやってできるか、歯磨き粉の青・赤のラインの作り方など、大人も楽しめるエピソードが盛りだくさんで、毎週家族で観ているという家庭も多い。

16なぜドイツの大学は授業料が安いの?

ドイツでは国立(州立)大学の場合、運営に必要な経費の90%は国や州から出資され、残りの10%程度は寄付や民間企業・研究所との共同研究による収入。学生は毎学期ごとにゼメスターチケット代(300~400ユーロ程度)を支払うのみだ。その理由について、Hochschulrektorenkonferenzのゲッベルス=ドレイリング氏は、「ドイツでは大学での研究活動は、スペシャリストを養成することで国全体が恩恵を受けられる『公共の利益』と捉えられている」ためだと語る。

参考:Deutsche Welle「Free tuition in Germany not attractive for all foreigners」、studienwahl.de「Was kostet ein Studium?」

文化編

17なぜドイツ人の性格は「direkt(直接的)」といわれるの?

ドイツに住む外国人にドイツ人の特徴を聞いてみると、「意見をはっきり言う」ことを挙げる人は少なくないだろう。そんなドイツ人の気質の理由について、ドイツが歴史上長らく、小国が集まった領邦国家であったことと関係しているという説もある。周囲の国との間に不和を生まないように、物事を論理的に説明することや早急な決定をすることが必要だったとか……。本当のところは分からないが、大切なのは、ドイツでは誰かと反対の意見を持ったとしても、事柄に対する(sachlich)批判とその人に対する(persönlich)批判をはっきり区別するということ。そのため、議論をしたとしてもわだかまりが残ることは少ない。

参考:EXPRESS「Missverständnisse Deutsche zu direkt! Darum versteht uns im Ausland keiner」、熊谷徹「ドイツ人の心」

18なぜドイツ人は「マヨルカ島」が大好きなの?

ドイツの「17州目」といえば、スペインのマヨルカ島だ。マヨルカ島の観光客の約23%がドイツ人であり、島内ではドイツ語も通じる。ドイツにはない温暖な気候と透き通るような海をはじめとした豊かな自然、さらに格安航空券で行けることも人気の理由だ。1920年代にはすでに多くのドイツ人がマヨルカに移住し、ナチス政権時代は政治難民がこの島に移ったという。マヨルカが本格的に観光地となったのは1950年代。安価なパッケージ旅行が人々の心をつかみ、ますますドイツからの旅行客が増加した。コロナ禍でも、ドイツ人のマヨルカ愛は冷めず、観光客の受け入れを再開してから7月までにドイツ人シェアは31.1%を占めている。大手旅行会社のTuiによると、2021年はすでに予約が殺到しているという。

参考:Mallorca.com「Mallorca Fakten」、ZDF「Mallorca - Eine deutsche Liebe」、Business Insider「Mallorca-Urlaub trotz Corona-Reisewarnung: Deutsche halten an ihrem Lieblingsziel fest」

19なぜドイツはテクノミュージック発祥の地と呼ばれるの?

テクノミュージックとは、シンセサイザーやリズムマシンなどで構成される電子音楽のこと。1980年代後半から、デュッセルドルフを拠点に活動していた電子音楽ユニットの「クラフトワーク」をはじめとするグループが、電子楽器を操って新しい音楽を生み出し、テクノシーンがドイツで大きく発展していった。またこの頃、ベルリンの壁が崩壊し、旧東ドイツの建物や施設を利用したクラブなどが数多く誕生。言うなれば、テクノミュージックはドイツにとって新しい時代の到来を象徴するものでもあり、ベルリン市民たちはテクノミュージックとともにナイトライフを謳歌していた。当時のドイツには、世界各地からDJやプロデューサーが移住してくることもあったという。

テクノミュージックとは、シンセサイザーやリズムマシンなどで構成される電子音楽のこと。1980年代後半から、デュッセルドルフを拠点に活動していた電子音楽ユニットの「クラフトワーク」をはじめとするグループが、電子楽器を操って新しい音楽を生み出し、テクノシーンがドイツで大きく発展していった。またこの頃、ベルリンの壁が崩壊し、旧東ドイツの建物や施設を利用したクラブなどが数多く誕生。言うなれば、テクノミュージックはドイツにとって新しい時代の到来を象徴するものでもあり、ベルリン市民たちはテクノミュージックとともにナイトライフを謳歌していた。当時のドイツには、世界各地からDJやプロデューサーが移住してくることもあったという。

参考:RED BULL Music Academy「ベルリン:東西統一とテクノの台頭」、block.fm「ドイツ音楽の歴史を変えたテクノミュージック」

20なぜドイツ人は犯罪ドラマが好きなの?

あっちでもこっちでも殺人事件……ドイツのテレビはほぼ犯罪ドラマにジャックされているといっても過言ではない。FAZ.NETの社会部門編集者のマリア・ヴィーズナー氏によれば、善と悪がはっきりと分かり、最後には犯人を見つけて平和が訪れる、という決まったシナリオが人々に安心感を与え、人気の秘密だとか。そんなドイツ人の犯罪ドラマ好きを象徴するのが、今年放送50周年を迎える「Tatort(犯

罪現場)」。各都市が舞台のドラマシリーズで、毎週日曜20時15分から約1000万人が視聴。さらに、各地にはTatortを流す「Tatort-Kneipe(居酒屋)」まで存在するから驚きだ。

あっちでもこっちでも殺人事件……ドイツのテレビはほぼ犯罪ドラマにジャックされているといっても過言ではない。FAZ.NETの社会部門編集者のマリア・ヴィーズナー氏によれば、善と悪がはっきりと分かり、最後には犯人を見つけて平和が訪れる、という決まったシナリオが人々に安心感を与え、人気の秘密だとか。そんなドイツ人の犯罪ドラマ好きを象徴するのが、今年放送50周年を迎える「Tatort(犯

罪現場)」。各都市が舞台のドラマシリーズで、毎週日曜20時15分から約1000万人が視聴。さらに、各地にはTatortを流す「Tatort-Kneipe(居酒屋)」まで存在するから驚きだ。

参考:FAZ.NET「Warum die Deutschen Fernseh-Morde lieben」

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック 1918〜1923年までの約5年間で、ドイツの物価が1兆倍に。写真は、紙きれ同然となった紙幣を箱に詰め、古紙として販売する人々

1918〜1923年までの約5年間で、ドイツの物価が1兆倍に。写真は、紙きれ同然となった紙幣を箱に詰め、古紙として販売する人々 1925年にワイマール共和国の第二代大統領に就任したヒンデンブルク大統領は、1934年に87歳で死去。ヒトラーは即日、大統領と首相の権限を合わせた「総統」となった

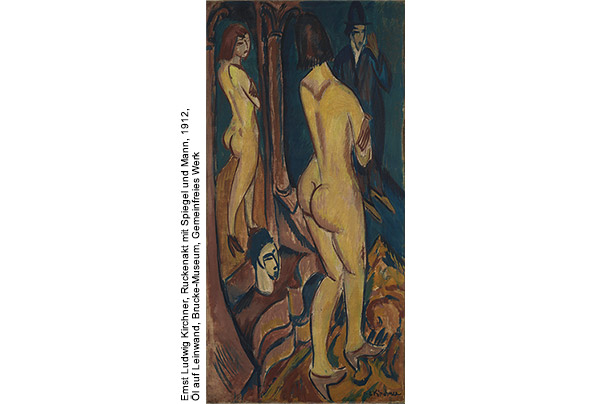

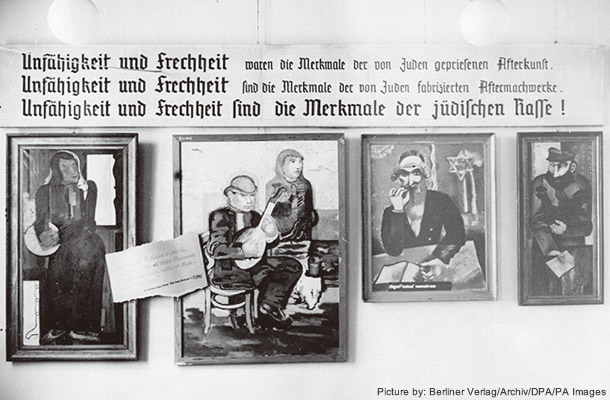

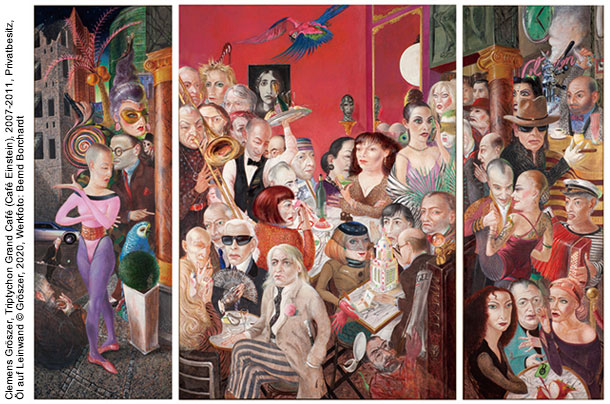

1925年にワイマール共和国の第二代大統領に就任したヒンデンブルク大統領は、1934年に87歳で死去。ヒトラーは即日、大統領と首相の権限を合わせた「総統」となった ブリュッケの設立メンバーであるキルヒナーの作品。キルヒナーは1933年にナチスにより「退廃芸術」の烙印を押され、「退廃芸術展」に自身の作品が32点出品されたことなどにショックを受け、1938年にピストルで自殺してしまう

ブリュッケの設立メンバーであるキルヒナーの作品。キルヒナーは1933年にナチスにより「退廃芸術」の烙印を押され、「退廃芸術展」に自身の作品が32点出品されたことなどにショックを受け、1938年にピストルで自殺してしまう ナチスによって没収された作品は、「退廃芸術展」に出品されてドイツ国内を巡回したほか、党の資金集めのために国外で売却されたり、一部はベルリンで焼却されたりした

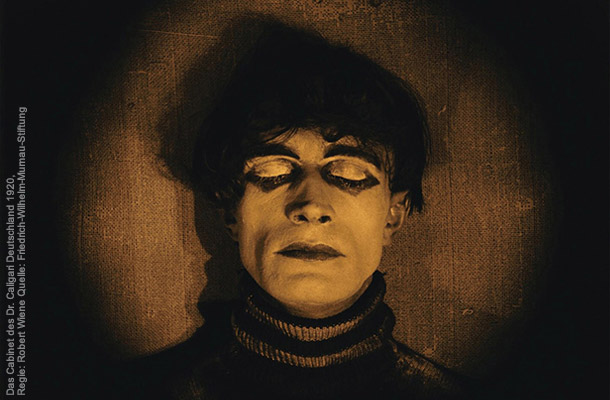

ナチスによって没収された作品は、「退廃芸術展」に出品されてドイツ国内を巡回したほか、党の資金集めのために国外で売却されたり、一部はベルリンで焼却されたりした 「カリガリ博士」のワンシーン。ベルリンのドイツ・キネマテークにて、展覧会「Du musst Caligari werden!」が11月2日(日)まで開催中

「カリガリ博士」のワンシーン。ベルリンのドイツ・キネマテークにて、展覧会「Du musst Caligari werden!」が11月2日(日)まで開催中

1949年に亡命から帰国したブレヒトは、新劇団ベルリナー・アンサンブルを設立。現在、同劇場前の広場はベルトルト・ブレヒト広場と名付けられている

1949年に亡命から帰国したブレヒトは、新劇団ベルリナー・アンサンブルを設立。現在、同劇場前の広場はベルトルト・ブレヒト広場と名付けられている 1925〜26年にかけてデッサウに建てられたバウハウス校舎

1925〜26年にかけてデッサウに建てられたバウハウス校舎 ワイマール共和国で最初にノーベル賞を受賞したのは、かの有名なアインシュタイン。この時代、ドイツでは11人がノーベル賞を受賞したが、受賞者の3分の1はユダヤ系の出自だった

ワイマール共和国で最初にノーベル賞を受賞したのは、かの有名なアインシュタイン。この時代、ドイツでは11人がノーベル賞を受賞したが、受賞者の3分の1はユダヤ系の出自だった 1930年制作の映画「嘆きの天使(Der blaue Engel)」で主演を務めたディートリヒ

1930年制作の映画「嘆きの天使(Der blaue Engel)」で主演を務めたディートリヒ

在デュッセルドルフ日本国総領事

在デュッセルドルフ日本国総領事 デュッセルドルフ市長

デュッセルドルフ市長

2015年9月5日、ハンガリーからドイツを目指す難民たち

2015年9月5日、ハンガリーからドイツを目指す難民たち

「Flüchtling Magazin」の記事は、政治・社会的なテーマに限らず、アートや音楽、レシピなども人気が高い

「Flüchtling Magazin」の記事は、政治・社会的なテーマに限らず、アートや音楽、レシピなども人気が高い 「難民とドイツ人からなる編集チームの姿が、ドイツ社会にとってポジティブな例となれば」とHussamさん

「難民とドイツ人からなる編集チームの姿が、ドイツ社会にとってポジティブな例となれば」とHussamさん 有機認証(GOTS、Oeko-Tex)を取得したオーガニックコットンや、100%ペットボトルからできている素材を使用した独自レーベルの洋服。特にペットボトルの再生繊維は撥水性に優れ、柔らかく発色も良い

有機認証(GOTS、Oeko-Tex)を取得したオーガニックコットンや、100%ペットボトルからできている素材を使用した独自レーベルの洋服。特にペットボトルの再生繊維は撥水性に優れ、柔らかく発色も良い ドイツ人スタッフも含め、現在15人の女性が働くアトリエの様子。全員オリジナルマスクを着用中

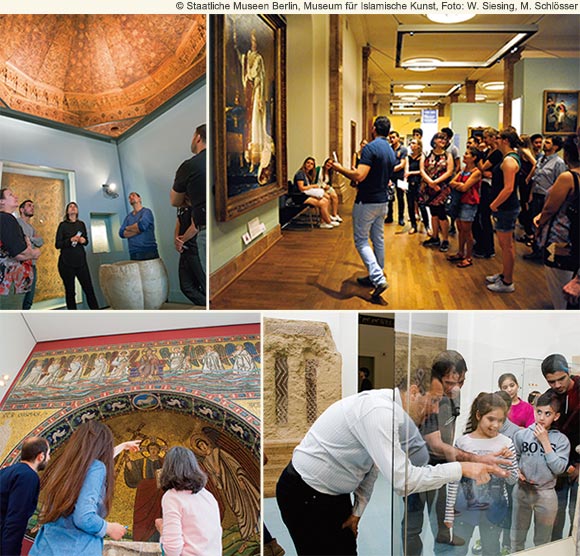

ドイツ人スタッフも含め、現在15人の女性が働くアトリエの様子。全員オリジナルマスクを着用中 ツアーは基本的にアラビア語で開催されるが、予約すればドイツ語・英語・アラビア語による特別ツアーに参加できる

ツアーは基本的にアラビア語で開催されるが、予約すればドイツ語・英語・アラビア語による特別ツアーに参加できる Multakaにはほかにも、美術史家や小説家、考古学者などの才能あふれるメンバーがそろっている

Multakaにはほかにも、美術史家や小説家、考古学者などの才能あふれるメンバーがそろっている 森下弘さん Hiromu Morishitao

1930年広島県生まれ。旧制広島県立広島第一中学、広島高等師範学校、広島大学文学部国文学科で学ぶ。大学卒業後、広島の県立高校の書道科の教諭に。後に島根大学、広島文教女子大学でも教鞭を執った。米国人の故バーバラ・レイノルズが立ち上げたワールド・フレンドシップ・センターに1965年の設立当初から関わり、1985年から2012年まで理事長を務めた。

森下弘さん Hiromu Morishitao

1930年広島県生まれ。旧制広島県立広島第一中学、広島高等師範学校、広島大学文学部国文学科で学ぶ。大学卒業後、広島の県立高校の書道科の教諭に。後に島根大学、広島文教女子大学でも教鞭を執った。米国人の故バーバラ・レイノルズが立ち上げたワールド・フレンドシップ・センターに1965年の設立当初から関わり、1985年から2012年まで理事長を務めた。

写真左)6歳の時に自宅の中庭で撮った家族写真、写真右)広島高等師範学校時代に。旧陸軍被服支廠校舎にて

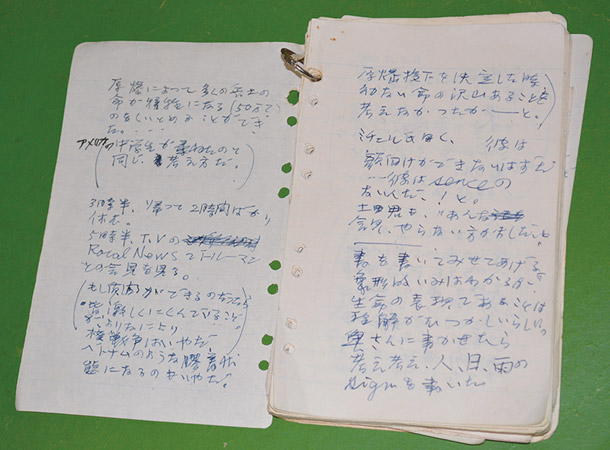

写真左)6歳の時に自宅の中庭で撮った家族写真、写真右)広島高等師範学校時代に。旧陸軍被服支廠校舎にて 1964年、広島・長崎世界平和巡礼でトルーマン元米大統領に面会した際に記したメモ書き

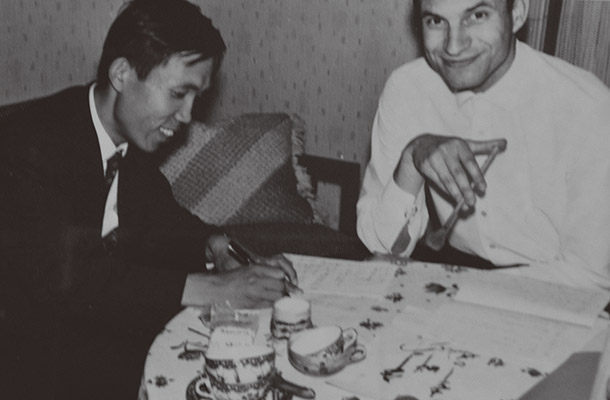

1964年、広島・長崎世界平和巡礼でトルーマン元米大統領に面会した際に記したメモ書き 1964年、西ベルリンを訪れた時にホームステイをしたリヒテルさんと

1964年、西ベルリンを訪れた時にホームステイをしたリヒテルさんと 2001年にエッセンを訪問して現地の学校で平和授業をした

2001年にエッセンを訪問して現地の学校で平和授業をした 現地の女性グループと書道で交流をした時の様子

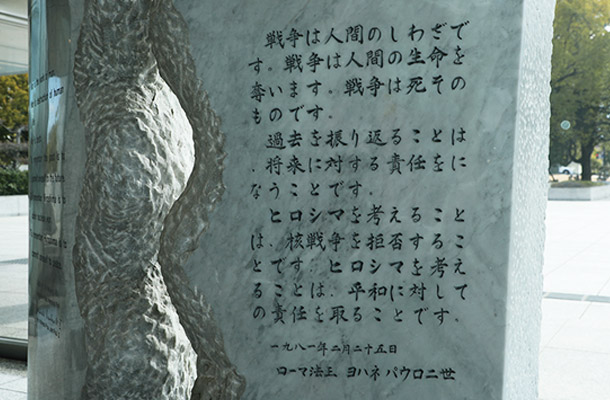

現地の女性グループと書道で交流をした時の様子 広島平和記念資料館に展示されている「ローマ法王平和アピール碑」。碑文に刻まれた筆文字は森下さんが書いた

広島平和記念資料館に展示されている「ローマ法王平和アピール碑」。碑文に刻まれた筆文字は森下さんが書いた