おうちで旅気分を味わおう 「映画でめぐる」ドイツ

コロナ禍でだいぶ規制が緩和されたものの、今年の夏の旅行はあきらめた、という人が多いかもしれない。長いステイホームが続くなか、何をしたら? そんな方のために、映画でドイツを旅するプランをご提案。言わずと知れた名作揃いのドイツ映画の中から、各都市を訪れたり、タイムトラベルが味わえる作品を紹介する。好きなドリンクを用意して、ソファに座ったら準備万端。物語の世界へ出発しよう。(Text:編集部、沖島景)

「ベルリンを旅する」映画

ドイツ人の間でも「ベルリンはドイツじゃない」といわれるほど、独特の魅力がある首都。壁崩壊前と後、そして現代の三つの時代から、それぞれ違う雰囲気のベルリンが味わえる作品を紹介しよう。

ベルリンの壁の上空から見る景色

ベルリン・天使の詩

Der Himmel über Berlin

あらすじ

天使のダミエルは同僚で親友のカシエルと共に、壁に隔てられたベルリンの街を歩く。彼らの仕事は、地上の人々の心の声に耳を傾け、優しく寄り添って見守ること。大人は天使を見ることができないが、子どもは天使を見つけると微笑みかけてくるのだった。ある日、ダミエルはサーカスの舞姫マリオンに恋をする。マリオンが呟いた「愛したい」という言葉に動揺するダミエル。天使の世界はモノクロで、死が訪れることはない。しかし、憧れや情熱などの想いを求め、永遠の命を放棄して人間になることを決断。そこで新しい「色」の世界を体験することになる。

作品をもっと知る

中年男性たちが演じる天使は、一般的な「天使」のイメージとはかけ離れているが、彼らの存在がまさに物語に深みを与えている。物語の所々に織り込まれた詩「Lied vom Kindsein」は、本作のために詩人のペーター・ハントケが書き下ろしたもので、物語全体を優しく包み込むかのよう。また、ダミエルが天使をやめて人間になった時、映像はモノクロからカラーに。色以外にも、音や味、寒さなど、人間になって世界を初めて感じるダミエルの姿が印象的だ。壁が崩壊する直前のベルリンの様子が映されているため、歴史的にも貴重な作品といえるだろう。

公開年:1987年

監督:ヴィム・ヴェンダース

脚本:ペーター・ハントケ、ヴィム・ヴェンダース

主演:ブルーノ・ガンツ

上映時間:125分

言語:ドイツ語

DVD販売元:STUDIOCANAL

壁崩壊後のベルリンを疾走する

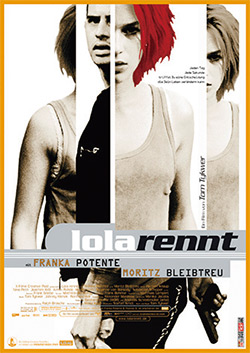

ラン・ローラ・ラン

Lola rennt

あらすじ

午前11時40分、主人公ローラのもとに恋人のマニから電話がかかってくる。裏金の運び屋をしているマニは、大金を電車の中に置き忘れ、12時までに取り戻さなければボスに殺されてしまうという。窮地の恋人を救うために家を飛び出したローラは、真っ赤な髪を振り乱しながらベルリンの街を東奔西走。なんとかお金を工面してマニのもとへ行こうとするローラの疾走が、テクノポップに合わせて3パターンのストーリーで描かれる。ローラの性格や行動は、無計画かつ無鉄砲で、あるのはマニへの愛だけ。そんな彼女がベルリンを走り抜ける姿はひたすら爽快だ。

作品をもっと知る

映画が公開された1998年は、1989年のベルリンの壁崩壊から9年後。東西の行き来が可能になったベルリンの90年代は、アートやアナーキズム、サブカルチャーやテクノなど、激しいながらも自由奔放な空気が漂っていた。映画の中には当時の街並みや建築などが登場するが、特に印象的なのは、ローラが「オーバーバウム橋」を渡るシーン。ここは1961〜1989年までは東西ベルリンをつなぐ場所で、西側には国境検問所が設置されていた。東西国境が撤廃され、ローラが脇目も振らず橋を駆け抜ける姿に、当時のベルリン市民たちは心踊ったことだろう。

公開年:1998年

監督・脚本:トム・ティクヴァ

主演:フランカ・ポテンテ

上映時間:76分

言語:ドイツ語

ベルリンと人生をさまよう1日の物語

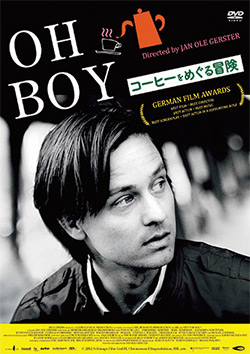

コーヒーをめぐる冒険

Oh Boy

あらすじ

朝、コーヒーを飲むかと彼女から尋ねられるが、断ってしまったニコ。そうして、ことあるごとにコーヒーを飲み損ねる、というツイてない1日が始まった。クセのある隣人カールに、親友で自称俳優のマッツェ、偶然再会した同級生のユリカ……大学を中退して何もする気が起きなくなっていたニコは、この日ベルリンをさまよいながらたくさんの人に出会い、何かが少しずつ変わっていく。役所のアポイントメントに無賃乗車のコントローラーなど、極めてドイツ的な日常風景に思わずくすりとしてしまう一方、誰しも経験するような人生に対する不安が細やかに描かれている。軽快でときにメランコリックなジャズをバックに、ニコの長い1日を追いかける。

作品をもっと知る

ニコが住んでいるのは、ベルリンでも特に人気の高いプレンツラウアー・ベルク地区。かつて東ベルリンだったこのエリアは東西再統一後に再開発され、雰囲気のいいお店やカフェが建ち並ぶ。さらにニコのアパートはアルトバウ(戦前の建物)で、窓からはレトロなUバーンの線路が見え、人々が憧れる場所であるのも納得がいく。また本作では、ベルリンの混沌とした風景が要所要所に映し出される。観光客の多い近代的なエリアや戦後に建てられた団地、かつてサブカルチャーの聖地だったタヘレスなど、ベルリンが東西の面影を残しながら発展してきたことが伝わってくるシーンが満載。時の重みも感じるベルリンの複雑な魅力が、たっぷりと詰まった作品だ。

公開年:2012年

監督・脚本:ヤン・オーレ・ゲルスター

主演:トム・シリング

上映時間:85分

言語:ドイツ語

「東西分断時代を旅する」映画

今年はドイツが再統一して30年を迎える記念年。東西分断時代のことを知るには、ぴったりな節目だ。東と西、それぞれの観点からドイツを見つめるタイムトラベルを楽しもう。

壁建設前の旧東ドイツの光景

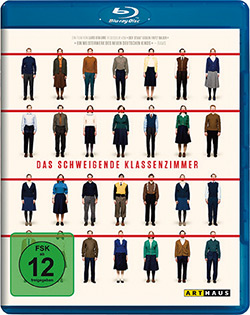

僕たちは希望という名の列車に乗った

Das schweigende Klassenzimmer

あらすじ

東西ドイツ分断時代の1956年、東ドイツのトップ大学を目指す高校生のテオと親友のクルトは、列車に乗って西ベルリンの映画館を訪れる。そこでハンガリー動乱のニュースの映像を見て、自由を求める多数の市民がソビエト連邦軍に殺害された事実を知った。東ドイツに戻った2人は級友たちに対し、亡くなったハンガリー市民のために2分間の黙祷を捧げることを提案。純粋な哀悼を意図していたものの、ソ連の影響下に置かれた東ドイツ当局からは反逆行為とみなされてしまう。

作品をもっと知る

原作は、冷戦下の東ドイツで実際に起きた出来事を、当事者の一人であるディートリッヒ・ガルスカが描いたノンフィクション小説『沈黙する教室』。舞台は1956年で、第二次世界対戦から約10年後のこと。東西ドイツの対立は始まっていたものの、ベルリンの壁はまだ建設されておらず、東ドイツと西ドイツを列車で行き来することができた。敗戦体験や社会主義体制の影響で、どこか暗い影を落としている大人たちとは対照的に、若者たちは生き生きと描かれている。

公開年:2018年

監督:ラース・クラウメ

脚本:ラース・クラウメ

(原作:ディートリッヒ・ガルスカ「沈黙する教室」)

主演:レオナルド・シャイヒャー

上映時間:107分

言語:ドイツ語

DVD販売元:STUDIOCANAL

自由の聖地だった80年代の西ベルリン

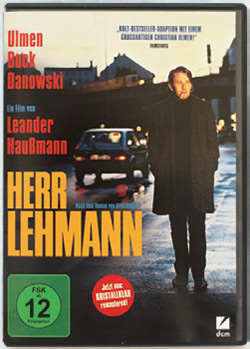

Herr Lehmann

あらすじ

西ベルリンのクロイツベルク地区に暮らす29歳のフランク・レーマンは、なぜか「Herr Lehmann(レーマン氏)」と呼ばれている。親友で芸術家のカール、気の強い恋人カトリン、ブレーメンから息子を訪ねてきた両親……個性あふれる人々が、レーマン氏の自由気ままな生活を振り回す。やがて、カールは心を病み、カトリンとはケンカして、レーマン氏の周囲が急激に変化していく。そして30歳になった晩、ちょうどベルリンで歴史的瞬間が訪れる。

作品をもっと知る

東西分断時代、西ベルリンには兵役がなく、ほかの西ドイツ地域と違って営業時間に制限がなかったため、「自由の島」と呼ばれていた。そのため、西ドイツの多くの若い男性がこの街に移り住み、レーマン氏もその若者の1人として描かれている。特に1980年代のナイトライフは自由の象徴で、人々は踊りながら夜を明かし、そのまま朝食を取り、仕事に向かったとか。そんな西ベルリンの破天荒な暮らしぶりが描かれているのも、本作の魅力の一つだ。

参考:Goethe-Institut e.V.「Westberlin - Die Insel der Freiheit」

公開年:2003年(日本未公開)

監督:レアンダー・ハウスマン

脚本:スヴェン・レーゲナー

主演:クリスティアン・ウルメン

上映時間:113分

言語:ドイツ語

「ドイツ各地を旅する」映画

16州からなるドイツには、それぞれ特徴を持った魅力的な都市が多々存在する。ここでは、映画の舞台となった街の様子や歴史が垣間見える作品を集めた。

西ドイツの新たな出発Essen エッセン

ベルンの奇蹟

Das Wunder von Bern

あらすじ

舞台は、第二次世界大戦後の工業都市エッセン。11歳のサッカー少年・マティアスは、鉱山労働者の家庭で育ったサッカー選手のヘルムート・ラーンの荷物持ちをするのが誇らしくて仕方ない。マティアスは母親と兄姉と慎ましく暮らしていたが、そこへ戦死したはずの父親が戻ってきた。戦争のトラウマを抱えた父親は、家族に厳しく当たり、マティアスにもサッカーを禁じてしまう。一方、ヘルムートはワールドカップのドイツ代表に選ばれ、スイスへと旅立った。そんなヘルムートの勇姿を見ようと、マティアスは独りでスイス行きを計画し、夜中にこっそり家を飛び出すが……。

作品をもっと知る

1954年にスイスで開催された第5回ワールドカップ(W杯)で、実際に起こった「ベルンの奇蹟」が題材となっている。敗戦による鬱々とした雰囲気が残る西ドイツがW杯に出場するのは初めてだったが、人々の予想に反して決勝戦へと勝ち進んだ。そして、本作にも登場するエッセン出身のヘルムート・ラーンがゴールを決め、3対2でハンガリーを下し、初優勝を果たしたのだった。トロフィーが渡されると西ドイツ国歌が演奏され、狂喜するドイツ人サポーターたちが合唱したという。この優勝は、西ドイツに再び自信を取り戻させる出来事となった。

参考:ドイツニュースダイジェスト「そのとき時代が変わった - ベルンの奇蹟 Wunder von Bern」

公開年:2003年

監督:ゼーンケ・ヴォルトマン

脚本:ゼーンケ・ヴォルトマン、ロッフス・ハーン

主演:ルーイ・クラムロート

上映時間:118分

言語:ドイツ語

大都市のさまざまな顔をのぞくHamburg ハンブルク

ソウル・キッチン

Soul Kitchen

あらすじ

ジノスは、レストラン「ソウル・キッチン」のオーナー。彼の不幸は、恋人と遠距離恋愛になったことから始まり、税務署からは税金の支払いを迫られる。さらに衛生局の検査に引っかかり、食器洗浄機を移動させようとして腰を痛める始末。動けないジノスは、腕は良いが変わり者のシェフを雇い、段々と店が繁盛してくる。そんな折、刑務所から仮出所した兄のイリアスがやってきた。イリアスが盗んできたDJセットで軽快な音楽をかけ始めると、瞬く間に人気店に。ところが、今度はソウル・キッチンの土地を狙う者が現れた。

作品をもっと知る

ハンブルク生まれのアキン監督は、高級住宅街から赤レンガ倉庫など、街のさまざまな魅力を表現している。同時にソウル・キッチンの土地を狙う不動産屋のように、経済中心に街が変化することにも、作品を通じて抵抗する。実際に2000年代、撮影に使われた歴史あるゲンゲ地区も土地が売却されるなど再開発計画が進んだが、反対派の芸術家がこの地区を占領し、監督も支援した。一方、ベルリンに移住する芸術家も多かったため、ハンブルク市が危機を感じて土地を買い戻し、現在では芸術の拠点として守られている。

公開年:2010年

監督:ファティ・アキン

脚本:ファティ・アキン、アダム・ボウスドウコス

主演:アダム・ボウスドウコス

上映時間:99分

言語:ドイツ語

年齢制限:12歳以上

DVD販売元:Pandora Film

異国からの来客が教える「家族」München ミュンヘン

はじめてのおもてなし

Willkommen bei den Hartmanns

あらすじ

ミュンヘンの閑静な住宅街で暮らすハルトマン家。一見何不自由ない生活をしている彼らだが、母アンゲリカは教師を引退して生きがいを失い、夫リヒャルトは老いへの恐怖からシワ取り注射を打ち、弁護士の息子や大学生の娘もそれぞれ問題を抱えていた。ある日アンゲリカは、難民を1人受け入れることを宣言。ナイジェリア出身の心優しい青年ディアロとの共同生活に心癒される一家だったが、難民受け入れに対する近隣住民の抗議が極右デモに発展したり、テロリストの容疑をかけられたりと大騒動へと発展していく。

作品をもっと知る

舞台であるミュンヘンは、2015年の欧州難民危機の際に「難民の玄関口」となった場所。当時の中央駅では、祖国の戦火を逃れて到着した難民の人々を多くのドイツ人が温かく迎えた。しかし難民受け入れをめぐっては、現在も賛成派と反対派の対立が続いている。とはいえ、映画で描かれるのはあくまで「人」と「人」の関係。「人助け」や「移民統合」というもっともらしい言葉で難民を受け入れたハルトマン家だったが、ディアロの存在によってむしろ自分たちの傷ついた心が救われ、家族として再生していくのだった。

公開年:2016年

監督・脚本:サイモン・ヴァーホーヴェン

主演:センタ・バーガー

上映時間:116分

言語:ドイツ語

バルト海の保養地で起きた襲撃事件Rostock ロストック

ロストックの長い夜

Wir sind jung. Wir sind stark.

あらすじ

1992年に旧東ドイツ地域の街ロストックで実際に起きた、ベトナム難民住宅「ひまわりハウス」への大規模な襲撃事件。そこに至るまでの24時間が、ネオナチの青年シュテファン、その父親で市議会議員のマルティン、ベトナム難民の女性リエンの三者の視点で描かれる。日々を無為に過ごすシュテファンたち若者グループは、そのやるせなさをシンティ・ロマやベトナム難民の存在に当てつけ、怒りを増幅させていく。

作品をもっと知る

ロストックは旧東ドイツでは最大の湾岸都市として栄えたが、東西ドイツの再統一後はその座をハンブルクに奪われ、失業者も増えていった。この襲撃事件が実際に起きたのは1992年のことだが、現在の欧州やドイツが抱える難民問題や人種差別に置き換えずには観られないだろう。監督であるブルハン・クルバニはドイツ出身だが、両親は政治的な理由でアフガニスタンからドイツに亡命してきた。

公開年:2014年

監督:ブルハン・クルバニ

脚本:マルティン・ベーンケ、ブルハン・クルバニ

主演:ヨナス・ナイ、トラン・ル・ホン

上映時間:128分

言語:ドイツ語

21世紀のドイツを「ヒトラー」が周遊!?Deutschland 全国

帰ってきたヒトラー

Er ist wieder da

あらすじ

アドルフ・ヒトラーが、70年後のベルリンにタイムスリップ!? 記憶を失ったヒトラーが出会ったのは、リストラされたテレビマン。テレビマンはヒトラーの「そっくりさん」に期待をかけ、テレビ出演を持ちかける。テレビ番組では、ヒトラーは過激でユーモラスな演説を展開。視聴者の心をガッチリ捉え、一躍スターダムにのし上がった。世間はモノマネ芸人だと認識し、誰も本物だと気づかないままに物語は進む。

作品をもっと知る

劇中ではハンブルクやドレスデンなど、全国各所を訪れている。俳優が演じるヒトラーが街の人々に実際にインタビューをしたり、社会民主党(SPD)と話し合あったりと、セミドキュメンタリー・スタイルで現実問題を浮き彫りにしていく。コメディではあるが、一種の恐怖を覚える場面も。もし今ヒトラーのような指導者が現れたら、不況や失業など現代社会に不満がある人はどう思うか、考えさせられる作品だ。

公開年:2016年(日本)

監督:デヴィッド・ヴェンド

脚本:デヴィッド・ヴェンド、ミッツィ・マイヤー

主演:オリヴァー・マスッチ

上映時間:116分

言語:ドイツ語

(日本語吹き替え、日本語字幕)

DVD販売元:ギャガ

価格:¥1,143(税抜)発売中

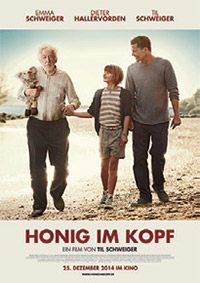

心のケアのために思い出の場所へItalien イタリア

Honig im Kopf

あらすじ

妻を亡くしたアマンドゥスは、アルツハイマー病が進行していた。息子のニコの家に住み始めるが、トラブルばかりで、ニコはアマンドゥスを施設に入れるようと計画する。孫のティルダはこれを阻止しようと、医師に祖父の病気について尋ね、思い出の場所に行くことがアルツハイマー病の患者にとって良いことを知った。そしてティルダは、祖父母が新婚旅行で訪れたヴェネツィアへ、アマンドゥスを連れて旅立つことを決意するのだった。

作品をもっと知る

少子高齢化が進むドイツでも、アルツハイマー病は社会問題の一つだ。ドイツ・アルツハイマー協会によると、約170万人(2018年6月現在)がこの病による認知症に苦しんでいるという。本作では、物忘れや信じがたい行動をするアマンドゥスから病気のリアルを知ることができ、孫のティルダを通じて周囲の人々に何ができるのかを示してくれる。昨今身近なテーマだけに、2014年にドイツで最もヒットした作品となった。

公開年:2014年(日本未公開)

監督:ティル・シュヴァイガー

脚本:ヒリー・マルティネク、

ティル・シュヴァイガー

主演:ディーター・ハレル

上映時間:133分

言語:ドイツ語

僕と彼女の生きる意味を探してJapan 日本

命みじかし、恋せよ乙女

Kirschblüten & Dämonen

あらすじ

酒に溺れて家族も仕事も失ったカール。そんな彼のもとに、ある日ユウと名乗る風変わりな日本人女性が訪ねてくる。カールはユウと共に、ミュンヘンの片田舎にある実家を訪れ、そこで幽霊となって現れる両親の姿に苦悩。やがて自分の人生を見つめ直すカールだったが、その矢先にユウは忽然と姿を消してしまう。彼女を追って日本へ向かったカールは、神奈川県茅ヶ崎市の旅館でユウの祖母に会い、そこで驚きの真実を知る。

作品をもっと知る

監督のドーリス・デリエは日本文化をこよなく愛し、これまでも日本を舞台にした映画を制作してきた。今作では、デリエ監督は日本の女優である樹木希林の出演を熱望し、老女将のセリフは彼女に当て書きしたという。「あなた、生きてるんだから、幸せになんなきゃダメね」とカールに浴衣を着せながら背中を優しく叩く老女将の言葉は、公開前に急逝した樹木希林からのメッセージのようにも感じられる。

公開年:2019年

監督・脚本:ドーリス・デリエ

主演:ゴロ・オイラー、入月絢

上映時間:117分

言語:ドイツ語、日本語、英語

発売中『命みじかし、恋せよ乙女』

価格:¥3,800(税抜)

発売・販売元:ギャガ

異国の地で奮闘する娘を追いかけてRumänien ルーマニア

ありがとう、トニ・エルドマン

Toni Erdmann

あらすじ

音楽教師のヴィンフリートは悪ふざけが大好き。一方、娘のイネスはコンサル会社で働く仕事人間。二人の関係はうまくいっていない。そんななか、イネスが働くブカレストに突然やって来たヴィンフリート。父をドイツへ帰したものの、イネスの前に「トニ・エルドマン」と名乗る男が現れた。カツラに不気味な入れ歯……なんと別人に変身したヴィンフリートだった! 神出鬼没のトニ・エルドマンにイネスは振り回されるも、少しずつ二人の距離は縮んでいく。

作品をもっと知る

ここ数年、東欧地域のハブとして注目されるのが、イネスも働くルーマニアだ。アデ監督は映画製作に当たり、現地の多国籍企業で働く女性を取材したという。話せば人間らしいのに、仕事に身を捧げて自分を押し殺して生きる彼女たちの姿は、イネスにも重なる。役柄を演じることで自分を解放するヴィンフリートと、役柄(仕事)を放棄することで自分を解放していくイネス。生の声を聞いたからこそ生まれたこのアイデアは、監督自身も気に入っているそう。

公開年:2016年

監督・脚本:マーレン・アデ

主演:ペーター・ジモニシェック

上映時間:162分

言語:ドイツ語、英語

DVD&Blu-ray発売中

価格:DVD ¥3,900/Blu-ray ¥4,800(いずれも税抜)

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

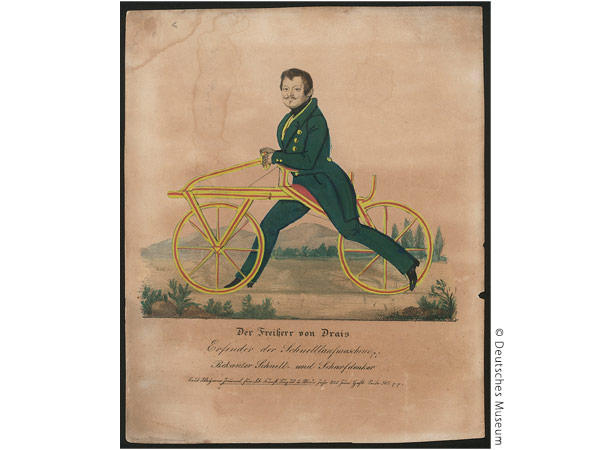

世界初の自転車である「ドライジーネ」。発明者のドライス男爵は、ほかにも高速タイプライターなどのさまざまな発明品で知られる。

世界初の自転車である「ドライジーネ」。発明者のドライス男爵は、ほかにも高速タイプライターなどのさまざまな発明品で知られる。 1964年の東京オリンピックに、東西分断中のドイツは「東西統一ドイツ」チームとして参加。男子4000m団体追い抜きでは、見事金メダルに輝いた

1964年の東京オリンピックに、東西分断中のドイツは「東西統一ドイツ」チームとして参加。男子4000m団体追い抜きでは、見事金メダルに輝いた ミュンスター市内中心部には車で入ることができなくなっており、徒歩か自転車の方が生活しやすいという

ミュンスター市内中心部には車で入ることができなくなっており、徒歩か自転車の方が生活しやすいという

日独カップルの新居として設計中の戸建住宅プロジェクトの完成予想CG。建築模型の代わりにVRを利用し、ドイツと日本の設計士がバーチャル空間を共有して設計している

日独カップルの新居として設計中の戸建住宅プロジェクトの完成予想CG。建築模型の代わりにVRを利用し、ドイツと日本の設計士がバーチャル空間を共有して設計している

左)ヘルシーと注目のゴールデンミルク

左)ヘルシーと注目のゴールデンミルク

アイス・フォンタネッラのダリオさんとスパゲティアイス

アイス・フォンタネッラのダリオさんとスパゲティアイス