旅の醍醐味 ──それは未知なる世界を訪ね、新たなる刺激に心躍らせること。

それでもやっぱり、見知らぬ国や地域でもほっとできる安心感も捨てがたい。

そんな人にお勧めなのが、欧州各地にある日本人経営の宿。

言語の心配なく宿での時間を過ごせるだけでなく、日本人ならではのきめ細やかなサービスに、

一瞬故郷に戻ったかのような温かさを感じられるはず。

日本からやって来る家族や友人の欧州滞在時にも、心強い味方となるだろう。

- チューリッヒ(スイス)

- リアーノ(イタリア)

- エクス=アン=プロヴァンス(フランス)

- パリ(フランス)

- ニューフォレスト(イギリス)

- ロンドン(イギリス)

- ストラトフォード・アポン・エイボン(イギリス)

チューリッヒ Zürich

チューリッヒ Zürich

フランクフルト空港からチューリッヒ空港まで飛行機で約 50分。空港からチューリッヒ中央駅へは列車で約10分 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり

フランクフルト空港からチューリッヒ空港まで飛行機で約 50分。空港からチューリッヒ中央駅へは列車で約10分 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり世界に名だたる金融都市チューリッヒは、博物館や美術館が多い文化都市としても有名だ。

ムンクやシャガールなどの作品を所蔵する「チューリッヒ美術館(Kunsthaus Zürich)」やスイスの文化・歴史をたどれる「スイス国立博物館(Schweizerisches Landesmuseum)」のほか、高級時計店バイヤーに付設する「時計博物館 (Uhrenmuseum Beyer Zürich)」やスイス生まれの建築家、ル・コルビュジエが最後に設計した「コルビュジエ・ センター(Centre Le Corbusier)」(現在閉館。2015年夏季再オープン予定)などスイスならではのスポットも。

シャガールの手によるステンド・グラスが幻想的な「聖母聖堂(Fraumünster)」も見逃せない。

スイスで感じる和の神髄

Hotel Hasenberg ホテル 兎山

スイス最大の都市チューリッヒから20キロの小高い山の上。雄大なスイス・アルプスに抱かれるように佇む純和風の割烹温泉旅館「兎山」では、至るところに「和」の神髄が息づいている。和風部屋は、公認宮大工の手による数寄屋造りの本格派。すべてに専用サウナと専用露天風呂が完備されている。ローマ時代よりスイス有数の温泉の地として名高いバーデンから引いてきたお湯に浸かりながら、眼下に広がる大パノラマを心ゆくまで堪能しよう。畳の部屋に不安を感じる人には、ヨーロピアン・スタイルの部屋もあるので安心だ(露天風呂はなし)。

日本でもここまで和の心を感じられる場所は少ないの ではないかという部屋の内装もさることながら、ここ兎山に来たら何より楽しみなのが、日本から招へいしたという 和食調理人の手による本格懐石料理。懐石レストラン「兎山」1階にある掘りごたつ式の「小上がり座敷」か2階の「お座敷」で季節の旬の味を生かした月替わりのメニューをいただける。また、部屋で食事をとることも可能なので、小さなお子さん連れでも周りを気にすることなくゆったりと極上の味を楽しめるのがうれしい。また、朝食はヨー ロピアン・ブレックファストか和食(追加料金)のいずれかを選ぶことができ、こちらも部屋でいただくことが可能だ。

大自然に囲まれたヨーロッパならではの風景に、日本の伝統を今に伝える美と食の数々。双方の素晴らしさを同時に堪能できる、贅沢で極上のひとときをどうぞ。

オーナー倉林さんから一言

日本の文化はヨーロッパでも評価されてきていますが、まだ「寿司」や「漫画」といった印象が強いのではないかと思います。一般に、日本へ旅行したくて も費用が高いと敬遠される傾向はいまだみられ、それならば建築、風呂、料理、茶の湯、心のこもった細やかな接客といった日本らしさが詰まった旅館を、ヨーロッパに作ればいいのではないかと思ったのが、このホテルを始めたきっかけです。- 1泊2食付(懐石北山、洋朝食込)

洋客室 一人230スイス・フラン~(2人からのみ)

和客室 一人400スイス・フラン~ *宿泊のみ、食事のみもあり

- Hasenbergstrasse 74, 8967 Widen, Switzerland

Tel: +41 (0)56 648 4000

www.hotel-hasenberg.ch

リアーノ Riano

リアーノ Riano

フランクフルト空港からフィウミチーノ空港まで飛行機で約1時間45分(ローマ市内までは列車で約30分)。ローマから車で約30分 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり

フランクフルト空港からフィウミチーノ空港まで飛行機で約1時間45分(ローマ市内までは列車で約30分)。ローマから車で約30分 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり牧歌的な田園風景に心洗われるローマ郊外の街、リアーノ。ここからは、ローマ中心部の観光地めぐりはもちろん、日帰りで様々な場所へ赴くことが可能だ。まずは中世の山岳都市、カルカータ(Calcata。写真)。宮崎駿監督のアニメ映画「天空の城ラピュタ」のモデルになったとも言われる人気のエリアだ。

崖の上に浮かんでいるかのような旧市街には、いまだ中世の趣が色濃く残っている。また、繁華街の喧噪を離れて一息つきたければブラッチャーノ(Bracciano)へ。ブラッチャーノ湖でのんびりするも良し、湖を望む15世紀建造の古城「オデスカルキ城(Castello Orsini-Odescalchi)」を散策するも良しという落ち着いた雰囲気がうれしい。

イタリアを丸ごと満喫

Villa Kiara ヴィラ・キアラ

ローマから車を走らせて30分。のどかな田園風景が広がる郊外の街リアーノに居を構えるヴィラ・キアラは、観光旅行を楽しむだけではなく、イタリアの言語や食文化を学ぶこともできる、ユニークな体験 型の宿泊施設だ。日本人オーナーのトキコさんがイタリア人の義母から受け継いだという家庭料理のレッスンや、イタリア人講師によるイタリア語での料理教室、日常会話レッスン、ヴィラでのレッスン修了後に紹介先のレストランで研修する1年間留学コースなど、ヴィラ自慢のオプションを利用して、イタリアを丸ごと満喫しよう。

宿泊者から一言

宿泊者から一言

1年前に仕事を辞め、一人で渡伊。ミラノで偶然出会ったヴィラ・キアラのスタッフの紹介でローマに行き、宿泊しました。スタッフの温かい出迎え、おいしい食事、そしてほんのり日本の雰囲気を感じるこの場所は、僕の癒しの場所となりました。そして現在、ヴィラ・キアラの近くにあるレストランでイタリア料理を学んでいます。そんな戻って来たくなるような第二の家です。(大畠芳久)

- 43ユーロ(朝食込)

昼食11ユーロ、夕食16ユーロ。別料金にて送迎可

- Via Monte Porcino SNC 00060 Riano, Roma, Italy

Tel: +39 (0)6 90131763

E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.villa-kiara.com

エクス=アン=プロヴァンス Aix-en-Provence

エクス=アン=プロヴァンス Aix-en-Provence

フランクフルト空港からマルセイユ・プロヴァンス空港まで飛行機で約1時間半。マルセイユから列車で約30分 ※デュッセルドルフ・ヴェーツェ空港から直行便あり

フランクフルト空港からマルセイユ・プロヴァンス空港まで飛行機で約1時間半。マルセイユから列車で約30分 ※デュッセルドルフ・ヴェーツェ空港から直行便あり燦々と降り注ぐ太陽の光を浴び、街のあちらこちらにある噴水や泉を眺めながら並木道を散歩する ── エクス=アン=プロヴァンスは、南仏の恵まれた気候の下、ショッピングやカフェでのお茶を楽しむこともできれば、ちょっと足を延ばしてブドウ畑やラベンダー畑が広がる村々を訪ねることも可能という魅力的な街。

画家セザンヌの生まれ故郷であるこの地には、セザンヌの生家や彼が晩年を過ごした家、友人と集ったカフェなどが点在。

また、市街地から少し離れた森には、セザンヌが数々の作品を描いた「ビベミュスの石切り場(Carrières de Bibémus)」が。彼がこよなく愛したサント=ヴィクトワール山の雄大な光景を自らの目で確認してみよう。

日仏カップルが営む1日1組様限定の宿

Villa Montrose ヴィラ・モンローズ

南仏の中でも治安が良くお洒落な 街エクス=アン=プロヴァンスにある、2011年開業のシャンブルドット(仏版民宿)。東京の南青山でオーナー・シェフをしていた南仏出身のダヴィッドさんが教える「料理教室」 や、南仏の見どころを案内する「プライベート・チャーター」「ワイナリー巡り」などと組み合わせて滞在するゲストが多い。日仏カップルのオーナー2人は、雑誌やTV、百貨店のフランス・フェアのコーディネーターとしても活躍しており、ガイドブックに載っていない素敵な村や店、レストランを熟知。どこへ行っても彼らの友人のように歓待されるのがうれしい。

南仏の中でも治安が良くお洒落な 街エクス=アン=プロヴァンスにある、2011年開業のシャンブルドット(仏版民宿)。東京の南青山でオーナー・シェフをしていた南仏出身のダヴィッドさんが教える「料理教室」 や、南仏の見どころを案内する「プライベート・チャーター」「ワイナリー巡り」などと組み合わせて滞在するゲストが多い。日仏カップルのオーナー2人は、雑誌やTV、百貨店のフランス・フェアのコーディネーターとしても活躍しており、ガイドブックに載っていない素敵な村や店、レストランを熟知。どこへ行っても彼らの友人のように歓待されるのがうれしい。

オーナーのダヴィッドさん&陽子さんから一言

オーナーのダヴィッドさん&陽子さんから一言

チャーターのお客様から「2人の家で食事して泊まってみたい」と言われたのがきっかけで始めたシャンブルドット。友達の家を訪ねるような気持ちでいらしてくれたらうれしいです。部屋もチャーターもプライベートのサービスで贅沢に思われるかもしれませんが、旅先で得られる安心と安全はかけがえのないもの。個人旅行が初めての方や女性の一人旅も多いですよ。

- 1室165ユーロ〜(朝食込)

*送迎サービスあり(有料)

- 11 rue André Lefèvre 13100 Aix-en-Provence, France

Tel: +33 (0)6 50371234

E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.villamontrose.com

www.facebook.com/provence.voyage

パリ Paris

パリ Paris

フランクフルト空港からシャルル・ド・ゴール空港まで飛 行機で約1時間(パリ市内へはシャトルバスで約1時間)※デュッセルドルフ空港からも直行便あり

フランクフルト空港からシャルル・ド・ゴール空港まで飛 行機で約1時間(パリ市内へはシャトルバスで約1時間)※デュッセルドルフ空港からも直行便ありロンドンからは気軽に行けるとあって、週末のみの観光旅行に訪れる人も多いパリ。でもたまには少し長めに滞在して、暮らすように街を堪能したい。出費を控えて滞在期間を延ばすのならば、ポイントとなるのは食。星付きレストランもいいが、ぜひ試してみたいのがパリ市内だけでも90以上あるというマルシェで食材を調達して自炊すること。大学学生センター(Crous)が運営する学食を利用するのも手だ。

そして各所に散らばる観光名所めぐりに疲れたら、のんびり蚤の市を回ってみては。家具やアクセサリー、絵画などを扱う店舗が並ぶ「ヴァンヴの蚤の市(Le Marché aux Puces de la Porte de Vanves)」は眺めているだけでも楽しい。

パリ生活を夢見る女性の強い味方

Maison Orange メゾン・オランジュ

メゾン・オランジュはシェア・タイプの女性専用ゲスト・ハウス。ほかの宿泊者と旅の情報交換ができるだけでなく、普段の生活では出会えないような様々な人々と刺激を与え合ったり、新しい友人を作ることができる。宿があるのはパリ市内、ゾーン1の治安の良い地域。シャルル・ド・ゴール空港からはシャトル・バス1本、バス停からは徒歩5分という抜群の立地で、最寄りのメトロ駅も徒歩2分なので女性の一人旅でも安心だ。キッチン、洗濯機、インターネット、電話、テレビなど生活必需品は完備。特にトイレやシャワー、キッチンなどの水回りが清潔なのがうれしい。

オーナーの白波瀬さんから一言

オーナーの白波瀬さんから一言

宿泊料金はパリ市内の同レベルの宿と比べて、かなり安価に抑えています。これはどなたでも大きなご負担なくお支払いができるようにと考えて設定しました。宿代を節約して、ご自身の夢やステップアップのためにお金を使っていただきたいと考えています。

- シェア料金: 30ユーロ

貸切料金: 110ユーロ(4人部屋)

170ユーロ(6人部屋)

*上記はエコノミー・プランの料金

(キャンセル、予約変更時の返金不可、日程変更不可)

- 31 rue guilleminot 75014 Paris, France

Tel: +33 (0)6 17802311

E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

http://maison-orange.com

ニュー・フォレスト New Forest

ニュー・フォレスト New Forest

フランクフルト空港からヒースロー空港まで飛行機で約1時間半。ニュー・フォレストへは、 ロンドンから列車で約90分 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり

フランクフルト空港からヒースロー空港まで飛行機で約1時間半。ニュー・フォレストへは、 ロンドンから列車で約90分 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり木々が生い茂る原生林に、道を行く子馬や豚たち。ニュー・フォレストには、ロンドンから列車でわずか90分とは思えないのどかな光景が広がっている。

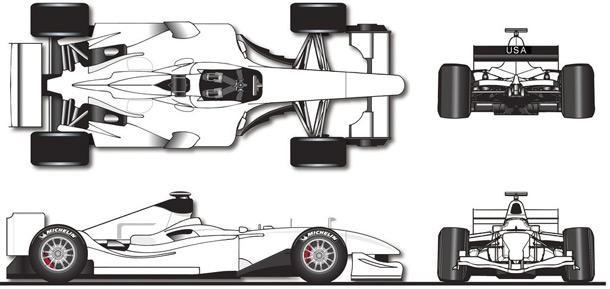

英国で最も小さな国立公園であるニュー・フォレスト国立公園では、乗馬やゴルフ、カヌーなどのアクティビティーが楽しめるほか、英国最古の野外海水温水プール「リミントン海水温水プール(Lymington Sea Water Baths)」でくつろいだり、「ビューリー国立自動車博物館(Beaulieu National Motor Museum)」で1890年代の車から映画007シリーズに使用された車まで古今東西の車の数々を鑑賞したりすることも可能。

マイナス・イオンをたっぷり浴びて、心身ともにリフレッシュしよう。

ロンドン郊外でリトリート

The Rufus House ルーファス・ハウス

ロンドンから90分、ニュー・フォレスト国立公園にあるルーファス・ハウスは、素晴らしい自然と愛らしい動物たちに囲まれた、休暇に最適の立地。しかも、感情マネジメントの専門家、伊藤悦子さん(理学修士、AREBT・BACP正会員)が、多忙な日常生活で失いがちな内に秘める幸せを取り戻すリトリートを提供してくれる。一度きりの人生「自分らしく思いきり輝く方法」を体験しよう。

オーナー伊藤さんから一言

オーナー伊藤さんから一言

豊かな自然に囲まれたニュー・フォレストで人生を変えてみませんか。「身体から入る感情マネジメント」で心の支配から自由になり、どんなに大変な状況にあっても穏やかでJoyfulな「今」を生きるお手伝いをいたします。皆様とのご縁を楽しみに!

- シングル: 45ポンド~

ダブル / ツイン: 80ポンド~ (朝食込)

リトリート: 500ポンド~(2食込)

- Southampton Road, Lyndhurst, Hampshire SO43 7BQ

Tel: +44 (0)2380 282930

E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください (リトリートの問い合わせはE-mailにて)

www.rufushouse.co.uk

ストラトフォード・アポン・エイボン Stratford-upon-Avon

ストラトフォード・アポン・エイボン Stratford-upon-Avon

フランクフルト空港からヒースロー空港まで飛行機で約1時間半。ロンドンから列車で2時間強 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり

フランクフルト空港からヒースロー空港まで飛行機で約1時間半。ロンドンから列車で2時間強 ※デュッセルドルフ空港からも直行便あり言わずと知れた文豪シェイクスピアの生誕地。こぢんまりとした街の至るところに、シェイクスピア本人や家族が住んだ家、洗礼式を行った教会など、ゆかりの地が今も残っている。

演劇ファンにとっては聖地とも言えるロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(Royal Shakespeare Company)の本拠地では、シェイクスピアの芝居はもちろん、子供向けの演目も上演しているので、前もってウェブサイトでチェックした上で、家族連れで観劇を楽しんでみては。柳がさわさわと揺れるエイボン川のほとりは散歩に最適。

遊覧船に乗って辺りの景色を垣間見るのも良いが、ナロー・ボートで数時間かけて川をたどるショート・クルーズもお勧め。

シェイクスピア生誕地で日本のおもてなし

Moonraker House ムーンレイカー・ハウス

駅から徒歩約5分という立地が人気の純英国式4ツ星ゲスト・ハウス。心配りの行き届いた部屋は、シェイクスピアの戯曲に出てくる登場人物名が付けられているのがシェイクスピアの生誕地ならでは。青色で統一された「オーベロン」や、天蓋付きベッドがロマンティックな「ティターニア」など、部屋ごとに雰囲気の異なるインテリアが楽しめる。地元産の食材にこだわった朝食は、ボリューム満点ながら新鮮野菜が盛りだくさんで油控えめ。景色の美しい散歩道や食情報にも通じているオーナー、大畑さんのアドバイスを基に、ちょっと「通な」街散策を楽しもう。

ストラトフォード・アポン・エイボン特集

オーナー

オーナー

大畑さんから一言

歴史と文化に溢れるストラトフォード・アポン・エイボンでシェイクスピア関連の名所散策や本場ロイヤル・シェイクスピア劇場での観劇をお楽しみください。お陰様で今年、オープン10周年を迎えます。これからもゲストの皆様にくつろいでいただける旅の宿を提供させていただきたく思います。ご愛顧のほどお願いいたします。

- シングル: 45ポンド~

ダブル / ツイン: 70ポンド~

ファミリー: 95ポンド~

(朝食込、長期滞在割引あり)

- 40 Alcester Road,

Stratford-upon-Avon CV37 9DB

Tel: +44 (0)1789 268774

E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.moonrakerhouse.com

英国の田園風景を往く船上の旅

Narrowboat Guide ナローボート・ガイド

宿は宿でも、ストラトフォード・アポン・エイボンから北へと延びる運河の上で寝泊まりできるユニークな体験ができるのがこちら。英国各地に広がる狭い運河を行き来する細長い船ナロー・ボートに乗って、ときに水辺を散歩しつつ、変わりゆく景色を楽しみながら船上で一夜を過ごすことができる。ナロー・ボート運営歴15年というアンディーさん、淳子さん夫妻からナロー・ボートや運河の歴史などの話を聞きつつ、のどかな田園風景を眺める時間は、忙しない観光旅行とは一味違った至福のひととき。トイレやシャワーなどの水回りやベッドも完備しているので、快適な船の旅を満喫しよう。

オーナーのアンディーさんと

淳子さんから一言

ストラトフォード・アポン・エイボンはシェイクスピアだけではありません。200年前の英国産業革命を支えた運河が、ミッドランドを中心に3500キロも広がっています。丘の上の宿だけでなく、水上の宿で英国人のノスタルジーを体験してみませんか。英国の中にある運河という別世界へとご案内します!

ストラトフォード・アポン・エイボンはシェイクスピアだけではありません。200年前の英国産業革命を支えた運河が、ミッドランドを中心に3500キロも広がっています。丘の上の宿だけでなく、水上の宿で英国人のノスタルジーを体験してみませんか。英国の中にある運河という別世界へとご案内します!

- 1泊2日: 一人125ポンド~

(2人貸切の場合。朝食込。定員4人)

*1泊2日~10泊11日まで様々なコースあり

*利用人数、宿泊日数により

価格が変わるため要問い合わせ

*そのほか、軽食付き約3時間のショート・クルーズもあり

- Tel: +44 (0)7899 998 334(日本語可)

Email: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.narrowboatguide.co.uk

*ボート上のインターネットの都合により、返信に数日かかることがあり

ロンドン London

ロンドン London

フランクフルト空港からヒースロー空港まで飛行機で約1時間半。

世界に名だたる観光大国ロンドンでは、宿を探すのが至難の業。来英してきた家族や友人のためにかなり高額なホテルを予約したのに、身動きが取れなくなるほど小さなシャワー・ルームでがっかり、などという経験はなかっただろうか。そんな人にお勧めなのが比較的安価な料金で宿泊できるゲスト・ハウスや中・短期滞在者用フラット。

日本ではまださほどなじみのないフラット・シェアをここロンドンで体験できるのがポイントだ。繁華街からは少し離れつつも交通の便は良い場所に位置していることが多いので、落ち着いた環境の中、ロンドンでの日々を過ごせるだろう。さらに日本人経営の宿ならば、何かトラブルが起こってもすぐに日本語で相談できて安心。

一人暮らしから家族連れまで

Kitazono House 北園ハウス

ロンドンにおける交通の拠点の一つ、ヴィクトリアから列車で16分のところに位置するノーブリー。都心からすぐとは思えないこの緑の多い閑静な住宅地に5軒のフラットを持つ北園ハウス。観光はもちろん、短期から長期の出張や留学など、幅広い目的で活用できる。土足厳禁のカーペットに、電気釜や日本の食器がそろったキッチン、バスルームに加えて複数のシャワーやトイレを備えた水回りと、ロンドンにいながらして日本にいたときと同様の便利な生活を送ることができるのがありがたい。また、家族連れで一軒家に住みたいという場合には、ロンドン郊外サリー州のパーリーにある一戸建てを紹介してくれる。

オーナー北園さんから一言

フラットはどれも日本人の生活習慣に合わせて改装していますので、海外生活になじみのない方でも心地良くご利用いただけると思います。コンピューターや使い放題の無線ADSLも完備。スーツケース一個でロンドンに到着されたその日から、日本同様の生活をお送りいただくことが可能です。- Norbury駅から徒歩約3分の立地にフラットを5軒所有。

家賃:90~200ポンド/週

- Tel: +44 (0)20 8679 1905

E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.kitazonohouse.com

中短期滞在に最適

London Apple House ≪ロンドン・アップルハウス≫

安価で安全、奇麗な宿をロンドンで探すとなると一苦労。ロンドン・アップルハウスは、日本人滞在者がウィークリー・マンション感覚で宿泊できるゲスト・ハウスだ。デポジットや契約書といった手続きはなし。各設備の管理も行き届いているので、気軽にロンドン生活をスタートできる。旅行だけでなく、留学や出張、研究目的で数週間から半年ほど滞在する人にもぴったり。

安価で安全、奇麗な宿をロンドンで探すとなると一苦労。ロンドン・アップルハウスは、日本人滞在者がウィークリー・マンション感覚で宿泊できるゲスト・ハウスだ。デポジットや契約書といった手続きはなし。各設備の管理も行き届いているので、気軽にロンドン生活をスタートできる。旅行だけでなく、留学や出張、研究目的で数週間から半年ほど滞在する人にもぴったり。

宿泊者からの一言

ホテルとは違ったロンドン・ライフをゆっくり過ごせました。余りにも心地良く、遅く部屋を出て早く帰ってくる毎日でした。(50代女性。個室ご滞在)- 市内ゾーン1~3にある8宿

Queensway、Edgware Road、Swiss Cottage×2、

Chalk Farm、West Acton×2、Acton Townから選択

*女性専用シェア室、個室、スタジオ、フラット貸しなど様々な形態あり

- Tel: +44 (0)7900 457 222(10:00~20:00)

E-mail: このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください

www.londonapplehouse.com

*問い合わせ、予約はメールにて

インベスト・イン・ババリア

インベスト・イン・ババリア スケッチブック

スケッチブック

Authorized Public Relations &Marketing Agency

Authorized Public Relations &Marketing Agency

ドイツで味わう本格札幌ラーメン

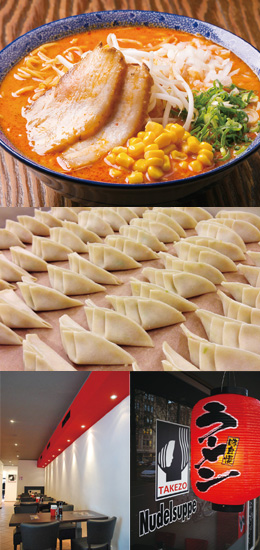

ドイツで味わう本格札幌ラーメン 「いらっしゃいませ!」の明るい声に迎えられ、入った先はまるで日本。 2006年開業の「麺処 匠」の扉は、熱気溢れる古き良き日本のラーメン屋へと繋がる「どこでもドア」のよう。寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが 後を引くコクのあるスープが完成。塩・しょうゆ・みその特上ラーメ ンで匠の味の奥深さを堪能。麺は、札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルのものを使用し、スープに引けを取らない存在感と喉ごしの良さ。また、食べ損ねるわけにはいかぬ!という、食欲と衝動に駆られる月替わり限定ラーメンは、贅沢な攻めの一杯。ちなみに、2月は「濃厚海老出汁みそつけ麺」。極太麺につけダレが絡む匠のつけ麺は絶品。畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。お土産用ラーメンと餃子は、遠方の友人へのお土産としても大好評!

「いらっしゃいませ!」の明るい声に迎えられ、入った先はまるで日本。 2006年開業の「麺処 匠」の扉は、熱気溢れる古き良き日本のラーメン屋へと繋がる「どこでもドア」のよう。寸胴鍋でゲンコツ、鶏ガラ、香味野菜、昆布など、上質な素材を煮込んで8時間、独特のうまみが 後を引くコクのあるスープが完成。塩・しょうゆ・みその特上ラーメ ンで匠の味の奥深さを堪能。麺は、札幌の西山製麺から直送される匠オリジナルのものを使用し、スープに引けを取らない存在感と喉ごしの良さ。また、食べ損ねるわけにはいかぬ!という、食欲と衝動に駆られる月替わり限定ラーメンは、贅沢な攻めの一杯。ちなみに、2月は「濃厚海老出汁みそつけ麺」。極太麺につけダレが絡む匠のつけ麺は絶品。畳座敷もあり、家族での食事も楽しい。お土産用ラーメンと餃子は、遠方の友人へのお土産としても大好評!

豚骨とひと口餃子の専門店

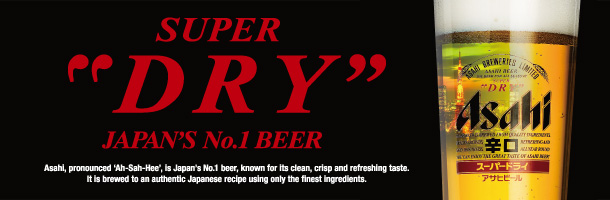

豚骨とひと口餃子の専門店 インマーマン通りの「匠」を元祖とし、2代目を襲名してから3年目。こちらは、内装を家具職人にオーダーしたという、ハンドメイドをコンセプトとしたおしゃれでモダンなお店となっている。豚骨ラーメンの専門店だが、九州のものとは一線を画す。ドイツの新鮮な豚を最大限 に生かした匠2代目オリジナルの豚骨ラーメンは、アツアツで提供されてもすぐに油膜が張る ほど濃厚な白濁豚骨スープが自慢だ。合わせる麺は、この豚骨スープのために札幌の西山製麺で開発されたという細い縮れ麺。細いと言っても、しっかりこしのある麺だから豚骨スープとの相性は抜群だ。素材の良さを生かした分厚いチャーシューには思わず頬がほころぶはず。 看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。「明太マヨ」「胡麻みそ」などトッピングで違いを楽しめるひと口餃子は食べ過ぎに要注意。

インマーマン通りの「匠」を元祖とし、2代目を襲名してから3年目。こちらは、内装を家具職人にオーダーしたという、ハンドメイドをコンセプトとしたおしゃれでモダンなお店となっている。豚骨ラーメンの専門店だが、九州のものとは一線を画す。ドイツの新鮮な豚を最大限 に生かした匠2代目オリジナルの豚骨ラーメンは、アツアツで提供されてもすぐに油膜が張る ほど濃厚な白濁豚骨スープが自慢だ。合わせる麺は、この豚骨スープのために札幌の西山製麺で開発されたという細い縮れ麺。細いと言っても、しっかりこしのある麺だから豚骨スープとの相性は抜群だ。素材の良さを生かした分厚いチャーシューには思わず頬がほころぶはず。 看板メニューは、ニンニクが効いた黒マー油入りの「黒丸」、辛みを加えた赤マー油入りの「赤丸」、どちらもお試しあれ。「明太マヨ」「胡麻みそ」などトッピングで違いを楽しめるひと口餃子は食べ過ぎに要注意。

一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい

一麺必笑、一杯のラーメンで幸せいっぱい 「匠ミュンヘン」の厨房に掲げられたスローガン「一麺必笑」。匠グループの麺を一手に担う札幌の西山製麺がミュンヘン店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れた上で 日本から発送されているから、ドイツのお客様に提供されたときが一番おいしいタイミング。札幌ラーメンを標榜する同店の不動の人気メニューには特上みそラーメン。

「匠ミュンヘン」の厨房に掲げられたスローガン「一麺必笑」。匠グループの麺を一手に担う札幌の西山製麺がミュンヘン店に届けているのは、つるつるしこしこの中太縮れ麺。麺の熟成度を計算に入れた上で 日本から発送されているから、ドイツのお客様に提供されたときが一番おいしいタイミング。札幌ラーメンを標榜する同店の不動の人気メニューには特上みそラーメン。 激辛地獄ラーメンに挑戦!!

激辛地獄ラーメンに挑戦!! 赤提灯に誘われて、のれんをくぐるとそこは串焼き居酒屋。豊富なメニューの中から今回ご紹介するのは、地獄ラーメン。ドイツ中、いや世界中 から挑戦者が集う、知る人ぞ知る名物メニュー(夜のみ)。0丁目から5丁目まで辛さを選べ、5丁目 を完食すると店内に堂々と名前を張り出すことができる。寒い季節に汗だくで激辛ラーメンをすする、次の挑戦者は読者の皆さん!?

赤提灯に誘われて、のれんをくぐるとそこは串焼き居酒屋。豊富なメニューの中から今回ご紹介するのは、地獄ラーメン。ドイツ中、いや世界中 から挑戦者が集う、知る人ぞ知る名物メニュー(夜のみ)。0丁目から5丁目まで辛さを選べ、5丁目 を完食すると店内に堂々と名前を張り出すことができる。寒い季節に汗だくで激辛ラーメンをすする、次の挑戦者は読者の皆さん!? 串亭プロデュースの本格鶏そば屋

串亭プロデュースの本格鶏そば屋 上記の「串亭」が仕入れる新鮮な鶏肉と、その鶏ガラを惜しみなく使って生み出される滋養味溢れる鶏白湯(とりぱいたん)が自慢。「医食同源」をモットーに、100%天 然素材にこだわるが、数量限定の「濃厚鶏そば」や 「自慢の鶏そば」は、まさにその言葉を体現した逸品。 チキン南蛮や唐揚げ、チキンカツなど、鶏のうま味がガツンと効いた定食やサイド・メニューも、つい欲張って食べてしまうおいしさ。

上記の「串亭」が仕入れる新鮮な鶏肉と、その鶏ガラを惜しみなく使って生み出される滋養味溢れる鶏白湯(とりぱいたん)が自慢。「医食同源」をモットーに、100%天 然素材にこだわるが、数量限定の「濃厚鶏そば」や 「自慢の鶏そば」は、まさにその言葉を体現した逸品。 チキン南蛮や唐揚げ、チキンカツなど、鶏のうま味がガツンと効いた定食やサイド・メニューも、つい欲張って食べてしまうおいしさ。

本場九州の味を追求し、日本のメーカーと共同開発

本場九州の味を追求し、日本のメーカーと共同開発

日本のラーメンの味で勝負

日本のラーメンの味で勝負 愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」。その6番目の店舗として2014年4月、デュッセルドルフにオー プンしたのが「麺屋たけぞう」。欧州進出を果たした原動力は、「日本のラーメン文化をそのまま欧州でも楽しんでもらいたい」という想いだ。手作りの味を大切に、日本から取り寄せた粉で自家製の 麺を打ち、餃子も皮から作っている。

愛知県でラーメン餃子の専門店を展開する「いわ家姉妹店」。その6番目の店舗として2014年4月、デュッセルドルフにオー プンしたのが「麺屋たけぞう」。欧州進出を果たした原動力は、「日本のラーメン文化をそのまま欧州でも楽しんでもらいたい」という想いだ。手作りの味を大切に、日本から取り寄せた粉で自家製の 麺を打ち、餃子も皮から作っている。

豚骨を半日煮込んだ博多ラーメン

豚骨を半日煮込んだ博多ラーメン ロンドンに4店舗を構える「昇龍」の第1号店。12時間以上煮込んだ豚骨スープと、オリジナル・レシピの本格麵を合わせた博多豚骨ラーメンを提供している。食の世界的権威であるミシュラン・ガイドに2年連続で掲載されていることからも分かる通り、その味には定評あり。ピカデリー・サーカス駅を出てすぐという絶好の立地にあり、ゆったり座れるソファーも心地良い。

ロンドンに4店舗を構える「昇龍」の第1号店。12時間以上煮込んだ豚骨スープと、オリジナル・レシピの本格麵を合わせた博多豚骨ラーメンを提供している。食の世界的権威であるミシュラン・ガイドに2年連続で掲載されていることからも分かる通り、その味には定評あり。ピカデリー・サーカス駅を出てすぐという絶好の立地にあり、ゆったり座れるソファーも心地良い。 「昇龍」の全4店舗の中で、焼き鳥、寿司、刺身のすべてを提供しているのはこのソーホー店だけ。さらには他店舗と同様に、特製「SHORYU Buns」や和牛バン、博多式の鉄鍋餃子といった充実のメニューをそろえている。また酒ソムリエが在店していて、数多くの日本酒や梅酒、日本の地ビールを用意。地下のプラ イベート・ダイニングは、食事を兼ねた打ち合わせなどに最適だ。

「昇龍」の全4店舗の中で、焼き鳥、寿司、刺身のすべてを提供しているのはこのソーホー店だけ。さらには他店舗と同様に、特製「SHORYU Buns」や和牛バン、博多式の鉄鍋餃子といった充実のメニューをそろえている。また酒ソムリエが在店していて、数多くの日本酒や梅酒、日本の地ビールを用意。地下のプラ イベート・ダイニングは、食事を兼ねた打ち合わせなどに最適だ。 博多ラーメンや和牛バンといった人気メニューに加えて、焼き鳥や刺身を提供している。本店舗のみ予約可で、人気ショッピング街キングリー・コートの中心にある屋根付きのテラス席は雰囲気たっぷり。ちなみに本格派博多ラーメン店である昇龍の全店舗で出されるお茶は、福岡の八女茶。オーナーそしてヘッド・シェフともに博多出身で、オーナー自ら調達に出掛けるほど食材へのこだわりを持っている。

博多ラーメンや和牛バンといった人気メニューに加えて、焼き鳥や刺身を提供している。本店舗のみ予約可で、人気ショッピング街キングリー・コートの中心にある屋根付きのテラス席は雰囲気たっぷり。ちなみに本格派博多ラーメン店である昇龍の全店舗で出されるお茶は、福岡の八女茶。オーナーそしてヘッド・シェフともに博多出身で、オーナー自ら調達に出掛けるほど食材へのこだわりを持っている。 ラーメンのテイクアウェイ専門店。麺が伸びてしまうことがないよう、麺とスープを分けて持ち帰りすることができるなど、かゆいところに手が届くサービスが 受けられる。また配送エリア内であれば、デリバリーの注文も受付中。もちろん、店内でのんびりと飲食することも可能だ。尚、昇龍では2015年春に5号店のオープンを予定しているので、乞うご期待。

ラーメンのテイクアウェイ専門店。麺が伸びてしまうことがないよう、麺とスープを分けて持ち帰りすることができるなど、かゆいところに手が届くサービスが 受けられる。また配送エリア内であれば、デリバリーの注文も受付中。もちろん、店内でのんびりと飲食することも可能だ。尚、昇龍では2015年春に5号店のオープンを予定しているので、乞うご期待。 ロンドンでは珍しい本格的なつけ麺を提供しているのが、この麵屋佐助。濃厚豚骨魚介系のつけ汁と極太麺の組み合わせをここ英国でも味わうことができる。また八丁みそを使った極上風味の特製みそラーメンもお薦め。とろける「大」チャーシューで食欲を満たすことができるはず。また餃子は自家製。お酒とおつまみが充実しているので「呑めるラーメン屋」として利用できる。

ロンドンでは珍しい本格的なつけ麺を提供しているのが、この麵屋佐助。濃厚豚骨魚介系のつけ汁と極太麺の組み合わせをここ英国でも味わうことができる。また八丁みそを使った極上風味の特製みそラーメンもお薦め。とろける「大」チャーシューで食欲を満たすことができるはず。また餃子は自家製。お酒とおつまみが充実しているので「呑めるラーメン屋」として利用できる。 「地元産」にこだわる本格派

「地元産」にこだわる本格派 大阪で人気の塩ラーメン専門店「龍旗信」がプロデュースする一点張は、英国や欧州の素材にこだわりながら日本の味を追求した本格派だ。看板メニューの塩ラーメンは、欧州産のムール貝を惜しげもなく使った贅沢品。英国産丸鶏や鶏ガラを煮込み、干しごぼうを加えて臭みを消したスープは、爽やかな口当たりながらしっかりとした味わい。ピリ辛な濃厚スープにしゃきしゃき野菜が入ったみそラーメンも美味。

大阪で人気の塩ラーメン専門店「龍旗信」がプロデュースする一点張は、英国や欧州の素材にこだわりながら日本の味を追求した本格派だ。看板メニューの塩ラーメンは、欧州産のムール貝を惜しげもなく使った贅沢品。英国産丸鶏や鶏ガラを煮込み、干しごぼうを加えて臭みを消したスープは、爽やかな口当たりながらしっかりとした味わい。ピリ辛な濃厚スープにしゃきしゃき野菜が入ったみそラーメンも美味。 本場・博多で大人気の豚骨ラーメン店

本場・博多で大人気の豚骨ラーメン店

訪れる度にうれしい驚きが見つかる

訪れる度にうれしい驚きが見つかる

パリジャンからも愛される元祖ラーメン店

パリジャンからも愛される元祖ラーメン店 パリで最初のラーメン店、「ひぐま」。ボリュームたっぷりでお得感のあるラーメンを提供する このお店はいつでも満席だ。一番人気のキムチ・ラーメンは、自家製麺の上に白菜の甘みを残 した本格派キムチがてんこ盛り。寒い日には体の芯まで温まる。また、驚く厚さのチャーシューはとても柔らかく、意外にもらくらくお腹に収まる。小腹が空いたときには、パリでは珍しい ざるラーメンをツルツルっと頂くのはどうだろう。サンタンヌ通り店のオープンキッチンでは、 料理人たちがマジシャンのごとく中華鍋を片手に調理し、カウンターに次々とどんぶりが並べ られていくので、その様子にパリの人たちも目を奪われている。 パレ・ロワイヤル店は客席が多いので、家族連れにも大好評。

パリで最初のラーメン店、「ひぐま」。ボリュームたっぷりでお得感のあるラーメンを提供する このお店はいつでも満席だ。一番人気のキムチ・ラーメンは、自家製麺の上に白菜の甘みを残 した本格派キムチがてんこ盛り。寒い日には体の芯まで温まる。また、驚く厚さのチャーシューはとても柔らかく、意外にもらくらくお腹に収まる。小腹が空いたときには、パリでは珍しい ざるラーメンをツルツルっと頂くのはどうだろう。サンタンヌ通り店のオープンキッチンでは、 料理人たちがマジシャンのごとく中華鍋を片手に調理し、カウンターに次々とどんぶりが並べ られていくので、その様子にパリの人たちも目を奪われている。 パレ・ロワイヤル店は客席が多いので、家族連れにも大好評。 日本でおなじみの北海道ラーメンがパリに

日本でおなじみの北海道ラーメンがパリに コクのあるみそラーメンが食べたくなったら、いきの良いラーメン店「どさん子」へ!スープはあっさりのチキン・ベースで、サンショウなどの香味料が丁寧にみそに練り込まれているから実に味わい深い。みそスープが太い縮れ麺とマッチし、食べ応えも満点だ。日本に300店舗近いチェーン店を持つラーメンの老舗「どさん子」は、今後50年を見据えて、今勢いに乗って いる「博多一風堂」とのコラボレーションでリブランドを目指している。また昨年にパリ店をオー プンした後、ロサンゼルスにも進出するなど、積極的に海外へと展開中。そして何と言っても、それぞれの土地で地元の人の舌に合うようにとの願いから、ラーメンの改良には余念がない。パリ店だけのオリジナル・メニューでぜひとも試したいのは、肉厚の柔らかいチャーシューが人気のチャーシュー麺や、辛みそを和えたシャキシャキのネギがたっぷり載ったネギみそラーメンだ。

コクのあるみそラーメンが食べたくなったら、いきの良いラーメン店「どさん子」へ!スープはあっさりのチキン・ベースで、サンショウなどの香味料が丁寧にみそに練り込まれているから実に味わい深い。みそスープが太い縮れ麺とマッチし、食べ応えも満点だ。日本に300店舗近いチェーン店を持つラーメンの老舗「どさん子」は、今後50年を見据えて、今勢いに乗って いる「博多一風堂」とのコラボレーションでリブランドを目指している。また昨年にパリ店をオー プンした後、ロサンゼルスにも進出するなど、積極的に海外へと展開中。そして何と言っても、それぞれの土地で地元の人の舌に合うようにとの願いから、ラーメンの改良には余念がない。パリ店だけのオリジナル・メニューでぜひとも試したいのは、肉厚の柔らかいチャーシューが人気のチャーシュー麺や、辛みそを和えたシャキシャキのネギがたっぷり載ったネギみそラーメンだ。

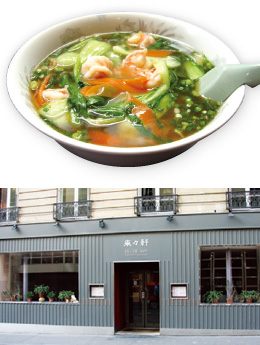

日本人好みの中華、といったら「来々軒」。ラーメンのメニューは五目から四川風味みそまで、目移りするほど。プリプリのエビがたっぷり載ったエビラーメンのだしの効いたスープは、口にした瞬間に舌鼓を打つこと間違いなし。豚の角煮や自慢の鶏の唐揚げなど、単品メニューも豊富。その上、店内は広々としているので大人数でくつろげ、夜の宴会にもお薦めだ。

日本人好みの中華、といったら「来々軒」。ラーメンのメニューは五目から四川風味みそまで、目移りするほど。プリプリのエビがたっぷり載ったエビラーメンのだしの効いたスープは、口にした瞬間に舌鼓を打つこと間違いなし。豚の角煮や自慢の鶏の唐揚げなど、単品メニューも豊富。その上、店内は広々としているので大人数でくつろげ、夜の宴会にもお薦めだ。 挽きたて、打ちたて、茹でたてのそば屋

挽きたて、打ちたて、茹でたてのそば屋 パリで高級和食店「円」や「櫂」を手掛けた北田氏が、カジュアルにそばを味わってほしいとオープンした。そばの実から自家製粉した麺とあって、グルメでヘルシーと人気上昇中。美肌に効果的なコラーゲンがたっぷり入った鳥南蛮が一押しだ。ボリュームある丼物も充実。夜は季節の一品料理とともに飲みながらゆっくりと。3月から始まるお得なハッピー・アワーが待ち遠しい。

パリで高級和食店「円」や「櫂」を手掛けた北田氏が、カジュアルにそばを味わってほしいとオープンした。そばの実から自家製粉した麺とあって、グルメでヘルシーと人気上昇中。美肌に効果的なコラーゲンがたっぷり入った鳥南蛮が一押しだ。ボリュームある丼物も充実。夜は季節の一品料理とともに飲みながらゆっくりと。3月から始まるお得なハッピー・アワーが待ち遠しい。 パリの地下水でキリリと磨いた中細麺

パリの地下水でキリリと磨いた中細麺 冷水で締めた自家製麺。合わせみそと豆乳でいただく「十兵うどん」。うずら卵とカラスミ粉が特徴的な「九兵うどん」。炊き込みご飯、揚げ物、卵焼きが付く昼定食や、巻きずしと卵焼きが付く昼巻きセット。さらには蓮根チップスにビオ卵で「自家製と質」にこだわる。カレーうどんに特大のえび天が載った「えび天カレーデラックス」 などを注文するパリジャンでにぎわう。

冷水で締めた自家製麺。合わせみそと豆乳でいただく「十兵うどん」。うずら卵とカラスミ粉が特徴的な「九兵うどん」。炊き込みご飯、揚げ物、卵焼きが付く昼定食や、巻きずしと卵焼きが付く昼巻きセット。さらには蓮根チップスにビオ卵で「自家製と質」にこだわる。カレーうどんに特大のえび天が載った「えび天カレーデラックス」 などを注文するパリジャンでにぎわう。 懐かしい「おふくろの味」を求めて

懐かしい「おふくろの味」を求めて 日本の味が恋しくなったときに食べたくなる、優しい味の「サッポロ」ラーメン。スープは薄味で、塩バターやみそなどラーメンのメニューが豊富。あっさりとしたスープに、ラー油で和えたネギがたっぷり載ったネギ味噌ラーメンは、疲れたときにお薦め。半量でラーメンとセットにもできるカレーライスなど、日ごろから利用したい洋食もそろっている。

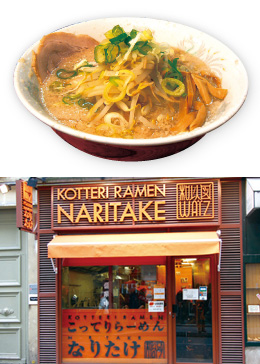

日本の味が恋しくなったときに食べたくなる、優しい味の「サッポロ」ラーメン。スープは薄味で、塩バターやみそなどラーメンのメニューが豊富。あっさりとしたスープに、ラー油で和えたネギがたっぷり載ったネギ味噌ラーメンは、疲れたときにお薦め。半量でラーメンとセットにもできるカレーライスなど、日ごろから利用したい洋食もそろっている。 豚の背脂を浮かべたコクとうま味たっぷりのスープを求め、パリ中からファンが集まる「なりたけ」は、 日本と変わらぬ味を提供するため、日本人シェフが料理、材料も日本からというこだわりよう。スープの濃さは好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」「普通」「さっぱり」と選べる。背脂スープが絡んだ自家製麺をチャーシューと一緒に頬張れば、この味が病み付きに。

豚の背脂を浮かべたコクとうま味たっぷりのスープを求め、パリ中からファンが集まる「なりたけ」は、 日本と変わらぬ味を提供するため、日本人シェフが料理、材料も日本からというこだわりよう。スープの濃さは好みに合わせてくれるほか、背脂の量も「ギタギタ」「普通」「さっぱり」と選べる。背脂スープが絡んだ自家製麺をチャーシューと一緒に頬張れば、この味が病み付きに。